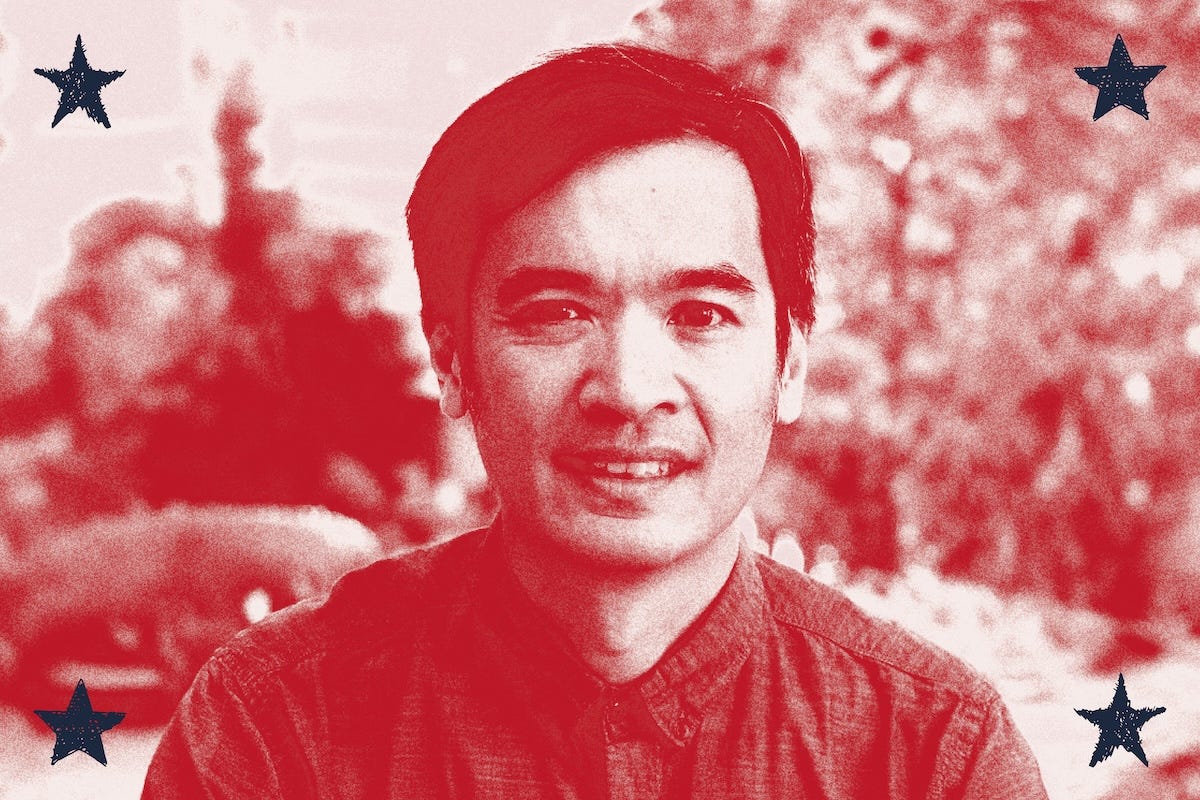

陶哲轩:我是获奖数学家,特朗普刚刚砍掉了我的科研经费

我是获奖数学家。特朗普刚刚砍掉了我的科研经费。

“数学界的莫扎特”原本想远离政治,但政治却闯进了他的研究。

- 作者:陶哲轩(Terence Tao)

- 日期:2025年8月18日

- 原文链接:https://newsletter.ofthebrave.org/p/im-an-award-winning-mathematician

在短短六个月里,美国就对其赖以成为全球创新领导者的科学基础设施发起了全面攻击。科研项目的资助在进行中途被取消,青年学者的奖学金和研究金被大幅削减,联邦资助的科研机构也被剥夺了赖以运作的资源。这些决定既不是出于科学评估,也不是国会辩论的结果,而是突然的政治指令,绕过了长期以来的规范,打断了多年期的项目,侵蚀了科研体系的独立性。

我之所以说这话,并不是站在远方的观察者角度,而是作为一个从头到尾都受益于这个体系的人。虽然我成长在澳大利亚,但从小就深深浸润在美国的科学与文化之中。《芝麻街》教我数数,卡尔·萨根的《宇宙》激发了我对自然世界的迷恋,美国数学协会的书籍则加深了我对数学的热爱。我的学术道路最终从澳大利亚的本科,走到普林斯顿的研究生(凭借富布赖特奖学金),再到加州大学洛杉矶分校(UCLA)的博士后职位。在那里,我已经教学与科研超过25年。

在此期间,我亲眼见证了联邦长期投资如何通过国家科学基金会(NSF)等机构,推动了大学、政府实验室与产业之间的合作。这些合作既孕育了理论突破,也催生了实际应用。在UCLA的纯粹与应用数学研究所(IPAM),我所参与的研究就帮助开发了能将核磁共振(MRI)扫描时间缩短至原来的十分之一的算法。这就是我选择作为第二故乡的美国:一个将科学视为公共财富、汇聚全球研究者贡献智慧与能量的地方。

七十多年来,美国逐渐习惯了自己在STEM(科学、技术、工程、数学)领域的超级大国地位。世界上许多最优秀的人才选择来美国学习、工作,甚至定居。有的人是为了逃离战乱或政治动荡;但更多人(包括我自己)是被美国科研环境的活力、稳定性和资源所吸引,以及它所能创造的机会。

正因如此,美国孕育了现代世界许多重大科学突破和技术进步,美国人也常常是最早享受到新通信方式、新医疗手段、更高能源效率乃至更舒适生活的人群之一。数学——我自己的领域——在其中扮演了一个安静却关键的角色。它是所有科学的共同语言,使得人们能够以高度精确的方式建模甚至非常复杂的系统。

当然,不是每一次实验都会有成果,不是每一个模型预测都能与现实吻合,不是每条理论探索都能转化为实际应用。但失败(或负结果)的风险,本来就是科学过程的一部分。相比在现实中遭遇灾难性的失败,能在实验室、计算机模拟甚至纸面上提前发现潜在问题,显然要好得多。

美国科学的主导地位,除了得益于纳粹德国与苏联时期的科学家外流之外,另一大支柱就是联邦政府长期以来对基础科学作为公共财富的两党共识性投资。1950年国家科学基金会的成立就是一个典型例子。几十年来,美国形成了一套成功的科研模式:公立与私立大学雇用学者进行教学与科研;联邦科研机构——主要依赖同行评议——发放经费支持这些学者(以及政府科学家)进行研究,同时培养下一代科研人员;而私营部门则投入研发,将科学成果转化为可商业化的应用。

历届政府或国会可能会对经费或科研重点进行调整,但通常都会循序渐进,并严格遵守法律程序,以减少不必要的冲击,使科研人员能够长期规划与预算,例如聘用研究生和博士后参与多年期项目。此外,虽然政策制定者可以设定大方向,但在具体分配科研资源时,通常由专家评审主导,而不是没有科学背景的政治任命人员的主观意见。这就是我职业生涯所依赖的健康科研生态——无论我是作为科研经费的申请人(成功或失败)、联邦资助项目的参与者、提案的评审人,还是在拜登政府任职总统科学技术顾问委员会成员时。

因此,在短短六个月内,眼睁睁看到新政府刻意攻击并削弱科研体系几乎所有支柱,既震惊又痛心。通过行政命令,联邦经费的取消或中止规模和速度都前所未有,数十亿美元的科研项目与实验被打乱。这并不是因为科学评估得出负面结论,而是出于看似随意的理由。甚至科研计划中某个关键词,被事后认为“不合适”,就足以导致资助被撤销。

这些联邦举措往往没有经过应有的程序,比如回应指控的权利。联邦政府的强大权力被用来逼迫大学改变内部政策,以迎合当局的政治优先事项,这公然违反了美国长期以来有限政府与私人自由的传统。联邦科研机构网站上的公共科学数据与资源正在悄悄消失,通常没有任何解释。此外,移民政策的变化让在美留学或工作的外国科学家越来越难以续签签证、重返美国,甚至正常开展研究工作。

这不是一次“例行政策调整”,而是一场对美国科研赖以为生的制度、经费与自由的有意拆解。

UCLA已经深受打击,但绝非孤例。NSF大幅削减了许多关键奖学金和研究金,剥夺了无数学生与博士后的职业起点。已获批准的科研经费也被突然延迟或暂停发放。虽然有些情况下法院介入暂时恢复了一部分,但科研中断仍会导致数据收集或研究对象的关键性损失。

我自己的科研经费——用于资助研究生的研究与差旅,以及支付我本人暑期一个月的研究工资——就在最近一次UCLA遭遇的行动中被暂停。我优先保障了学生们的经费,以免他们立刻受影响,但我自己的科研薪酬至今未能到账。更严重的是,IPAM面临生存威胁:它原本刚刚通过了NSF为期五年的续约资助初审,计划依赖该资金继续举办项目与研讨会,但整个拨款(包括上一期未花完的资金结余)被突然切断。所幸在所领导与员工的紧急筹款,以及部分私人慷慨解囊下,我们才得以暂时维持运营到今年年底。但这绝不是一个世界一流科研机构该有的运行方式。

当然,联邦资助是一种“特权”,而不是“权利”;国会有宪法权力决定公共资金的预算与规则。但如今许多行政措施既没有等待国会的批准或暗示支持,甚至直接无视了国会的既往拨款指令。事实上,联邦用于科学的资金相对整个政府预算而言并不庞大。比如NSF中最大的部门——数理科学处(MPS),其年预算约为17亿美元。听起来很多,但平均到每个美国公民也不过5美元,仅占联邦预算的千分之一都不到。

更关键的是,公众从这些科研投资中获得的收益,远超投入本身。这些成果没有被专利或企业机密垄断,而是公开共享。人们如今理所当然地依赖于对极端天气的精准预测、全国范围的导航、互联网安全支付等便利服务,但支撑这些服务的科学技术,追根溯源,正是过去联邦对基础科学(包括数学)的明智投资。一个著名的近期例子就是有效拯救生命的mRNA新冠疫苗的快速研发。它既依赖于特朗普第一次执政期间2020-2021年的“曲速行动”,也依赖于过去几十年对mRNA结构与免疫作用的基础研究。

然而,当前政府对“长期国家利益”的诉求——无论是未来技术的发展,还是下一代科学家的培养——完全充耳不闻。科学依靠数据得出的独立结论,一旦与先入为主的政治意识形态冲突,就会被视为对权力巩固与叙事控制的威胁。这导致的结果不仅是荒唐可笑的事件——比如用记号笔手动篡改NOAA飓风预测图,以配合总统的推文——还包括在气候灾难、新兴疫情、粮食与水资源安全等未来危机面前,公然无视科学最佳建议,选择“盲飞”。

面对这种对科研经费与科研原则的持续攻击,普通公民能做些什么?传统的政治方式(例如写信给国会议员)或许显得无力,但仍可能积累影响,进而改变未来的预算与立法。对科研机构和组织表达支持——无论是经济上的、实物上的,还是单纯的口头支持——都极为重要。最近一次资金危机中,许多人主动伸出援手,不仅在精神上给予我和同事极大鼓舞,还提供了实实在在的资源,避免了彻底混乱。

同样重要的是,公众应当更坦诚地讨论科学在当今世界的角色与价值,不能让那些反对科学的人主导话语,令其非同寻常、前所未有的行为被“常态化”。在更为安稳的过去,我满足于专注个人研究、教学与指导,把政治讨论与社会行动留给别人。但在今天,连最普通的科研活动都可能被随意干扰与政治化,保持“超然”已经不再是一种可行的选择。