仿佛来自虚空:亚历山大·格罗滕迪克的一生(下部)

- 作者: 艾林·杰克逊 (Allyn Jackson)

本文是关于亚历山大·格罗滕迪克生平的两部分文章的第二部分。第一部分已发表在《Notices》杂志 2004 年 10 月刊。

一种不同的思维方式

Dans le travail de découverte, cette attention intense, cette sollicitude ardente sont une force essentielle, tout comme la chaleur du soleil pour l’obscure gestation des semences enfouies dans la terre nourricière, et pour leur humble et miraculeuse éclosion à la lumière du jour.

在发现的工作中,这种专注的投入、这种热切的关怀,是一种至关重要的力量,就像太阳的温暖对于深埋在滋养土壤中种子的默默孕育,对于它们在日光下卑微而奇迹般的绽放一样。

——《收获与播种》(Récoltes et Semailles),第 P49 页

格罗滕迪克拥有自己独特的数学风格。正如麻省理工学院的迈克尔·阿尔廷 (Michael Artin) 所评论的,在 20 世纪 50 年代末和 60 年代,“世界需要适应他,适应他的抽象能力。”如今,格罗滕迪克的观点已经被代数几何领域如此彻底地吸收,以至于成为了该领域研究生的标准教材,许多学生甚至没有意识到,情况曾经是多么的不同。普林斯顿大学的尼古拉斯·卡茨 (Nicholas Katz) 说,当他年轻时第一次接触到格罗滕迪克的思维方式时,感觉那完全是不同且新颖的。但很难明确说出差异究竟在哪里。正如卡茨所言,这种观点的转变是如此根本和深刻,一旦接受,又变得如此完全自然,“以至于很难想象你没有这样思考之前的时代。”

尽管格罗滕迪克从一个非常普遍的角度来处理问题,但他这样做并非为了普遍性本身,而是因为他能够以一种极其富有成效的方式运用普遍性。“在不那么有天赋的人手中,这种方法只会导致大多数人所说的贫瘠的普遍性,”卡茨评论道。“他不知何故就知道该思考哪些普遍性的东西。”格罗滕迪克总是在寻找恰到好处的普遍性层面,以便为洞察问题提供精确的杠杆。“他似乎一次又一次地掌握了诀窍,剥离掉足够多的东西,使其既不是特例,也不是真空,”德克萨斯大学奥斯汀分校的约翰·泰特 (John Tate) 评论道。“它很精简;没有任何累赘。恰到好处。”

格罗滕迪克思维模式的一个显著特点是,它似乎很少依赖例子。这可以从所谓的“格罗滕迪克素数”的传说中看出。在一次数学对话中,有人向格罗滕迪克建议,他们应该考虑一个特定的素数。“你是说一个实际的数字?”格罗滕迪克问道。对方回答说,是的,一个实际的素数。格罗滕迪克建议:“好吧,那就取 57。”

但格罗滕迪克肯定知道 57 不是素数,对吧?“绝对不是,”布朗大学的大卫·芒福德 (David Mumford) 说。“他不是具体地思考。”相比之下,印度数学家拉马努金 (Ramanujan) 对许多数字的性质了如指掌,其中一些数字非常巨大。那种思维方式代表了一个与格罗滕迪克截然相反的世界。“他真的从不研究例子,”芒福德观察到。“我只有通过例子才能理解事物,然后逐渐将其抽象化。我认为看例子对格罗滕迪克毫无帮助。他真正掌控局面是通过以绝对最抽象的方式来思考。这非常奇怪。这就是他的思维方式。”巴塞尔大学的诺伯特·阿坎波 (Norbert A’Campo) 曾向格罗滕迪克询问过与柏拉图多面体相关的问题。格罗滕迪克建议要谨慎。他说,柏拉图多面体是如此美丽和特殊,以至于不能假设这种特殊的美在更一般的情况下也成立。

格罗滕迪克曾说过,永远不要试图证明任何不是“几乎显然”的事情。这并不意味着在选择研究内容时不应有雄心壮志。相反,“如果你看不出你正在研究的东西是几乎显然的,那么你还没有准备好研究它,”加州大学伯克利分校的亚瑟·奥格斯 (Arthur Ogus) 解释道。“要铺平道路。这就是他的数学方法,一切都应该如此自然,以至于看起来完全直截了当。”许多数学家会选择一个明确阐述的问题,然后努力攻克它,这是格罗滕迪克不喜欢的方法。在《收获与播种》中一段著名的文字里,他将这种方法比作是用锤子和凿子敲开坚果。他更喜欢做的是,慢慢地将外壳浸在水中软化,或者把它放在日晒雨淋之下,等待坚果自然裂开的恰当时机(第 552–553 页)。“所以格罗滕迪克所做的很多事情看起来就像是事物的自然景观,因为它看起来像是自己生长出来的,”奥格斯指出。

格罗滕迪克擅长为新概念选择引人注目、富有启发性的名称;事实上,他将为数学对象命名的行为视为其发现过程中不可或缺的一部分,是在它们被完全理解之前把握它们的一种方式(R&S,第 P24 页)。其中一个术语是 “étale”(平展),在法语中用来描述平潮时的大海,即潮水既不涨也不退的时候。平潮时,海面看起来像一张平单,这让人联想到覆盖空间的概念。正如格罗滕迪克在《收获与播种》中解释的那样,他选择了“topos”(拓扑斯)这个词,它在希腊语中意为“地方”,旨在暗示“拓扑直觉适用的‘卓越对象’”的概念(第 40–41 页)。与概念相匹配,“topos”一词暗示了最基本、最原始的空间概念。

格罗滕迪克在 IHÉS 讲课。

术语“motif”(动机)旨在唤起该词的双重含义:反复出现的主题和引发行动的事物。

格罗滕迪克对选择名称的关注意味着他厌恶那些看起来不合适的术语:在《收获与播种》中,他说他第一次听到“perverse sheaf”(反常层)这个术语时感到一种“内在的退缩”。“怎么会想到给一个数学事物起这样的名字!”他写道。“或者给任何其他事物或生物起这样的名字,除非是对一个人严厉时——因为很明显,在宇宙中所有的‘事物’中,我们人类是唯一可能适用这个术语的”(第 293 页)。

尽管格罗滕迪克拥有强大的技术能力,但这始终是次要的;它是实现他更宏大视野的手段。他以某些成果和开发某些工具而闻名,但他最伟大的遗产是创造了一种新的数学视角。在这方面,格罗滕迪克与埃瓦里斯特·伽罗瓦 (Evariste Galois) 相似;事实上,在《收获与播种》的多处地方,格罗滕迪克写道他非常认同伽罗瓦。他还提到,年轻时他读过利奥波德·英费尔德 (Leopold Infeld) 写的伽罗瓦传记 [Infeld](第 P63 页)。

归根结底,格罗滕迪克在数学上成就的源泉是非常谦逊的东西:他对所研究的数学对象的热爱。

停滞的精神

[P]endant vingt-cinq ans, entre 1945 (quand j’avais dix-sept ans) et 1969 (quand j’allais sur les quarante-deux), j’ai investi pratiquement la totalité de mon énergie dans la recherche mathé- matique. Investissement démesuré, certes. Je l’ai payé par une longue stagnation spirituelle, par un “épaississement” progressif, que j’aurai plus d’une fois l’occasion d’évoquer dans les pages de Récoltes et Semailles.

[在]二十五年间,从 1945 年(我十七岁时)到 1969 年(我将近四十二岁时),我几乎将全部精力投入到数学研究中。这无疑是一项过度的投入。我为此付出了代价,经历了长期的精神停滞,一种逐渐的“迟钝”,我在《收获与播种》的篇章中有不止一次机会提及。

——《收获与播种》,第 P17 页

在 20 世纪 60 年代,哈佛大学的巴里·马祖尔 (Barry Mazur) 和他的妻子访问了法国高等科学研究所 (IHÉS)。尽管那时格罗滕迪克已经有了家庭和自己的房子,但他也在马祖尔夫妇所住的同一栋楼里保留了一间公寓,并经常在那里工作到深夜。因为公寓钥匙打不开晚上 11 点锁上的大门,所以在巴黎度过一个晚上后可能很难进入大楼。但“我记得我们从未遇到任何问题,”马祖尔回忆道。“我们会搭乘最后一班火车回来,完全确信格罗滕迪克会在那里工作,他的书桌靠着窗户。我们会朝他的窗户扔些小石子,他就会为我们打开外面的大门。”格罗滕迪克的公寓陈设简陋;马祖尔记得有一个山羊轮廓的金属丝雕塑和一个装满西班牙橄榄的罐子。

格罗滕迪克深夜在简朴公寓里工作的这个略显孤独的形象,捕捉了他在 20 世纪 60 年代生活的一个方面。此时,他不停地做数学。他与同事交谈,指导学生,讲课,与法国以外的数学家进行广泛通信,并撰写着似乎无穷无尽的 EGA 和 SGA 卷册。毫不夸张地说,他凭一己之力领导着全球代数几何研究的一个庞大而繁荣的分支。他似乎除了数学之外几乎没有其他兴趣;同事们说他从不读报纸。即使在以专注和高度投入工作著称的数学家中,格罗滕迪克也是一个极端的例子。“格罗滕迪克每周七天,每天十二小时,连续十年致力于代数几何的基础工作,”他的 IHÉS 同事大卫·吕埃勒 (David Ruelle) 指出。“他已经达到了 -1 层,并且正在研究某个必定有 10 层高的东西的第 0 层……到了某个年龄,你会清楚地意识到你永远无法完成这座建筑。”

格罗滕迪克对数学的极端专注是他《收获与播种》中提到的“精神停滞”的原因之一,这反过来又是他在 1970 年离开他曾是领军人物的数学界的原因之一。导致他离开的一步是 IHÉS 内部的一场危机,这导致了他的辞职。从 1969 年底开始,格罗滕迪克卷入了与 IHÉS 的创始人兼所长莱昂·莫查恩 (Léon Motchane) 关于研究所军事资助的冲突中。正如科学史家大卫·奥班 (David Aubin) 所解释的 [Aubin],在 20 世纪 60 年代,IHÉS 的财务状况相当不稳定,在某些年份,研究所预算的一小部分(从未超过约 5%)来自法国军方。所有 IHÉS 的常任教授都对军事资助表示疑虑,并在 1969 年底坚持要求莫查恩停止接受此类资助。莫查恩同意了,但正如奥班指出的,仅仅几个月后,当 IHÉS 预算紧张时,他又食言了,接受了法国陆军部长的拨款。格罗滕迪克对此感到愤怒,徒劳地试图说服其他教授与他一同辞职,但没有人这样做。不到一年前,皮埃尔·德利涅 (Pierre Deligne) 刚刚加入 IHÉS 成为常任教授,很大程度上是基于格罗滕迪克的推荐,而现在格罗滕迪克却催促这位新任命的同事与他一起辞职。德利涅也拒绝了。“因为我在数学上与他非常接近,格罗滕迪克感到惊讶和深深的失望,这种思想上的亲近并没有延伸到数学之外,”德利涅回忆道。格罗滕迪克的辞职信日期为 1970 年 5 月 25 日。

他与 IHÉS 的决裂是格罗滕迪克生活中发生的深刻转变的最明显迹象。在 20 世纪 60 年代末,还有其他迹象。有些是微小的。马祖尔回忆说,当他 1968 年访问 IHÉS 时,格罗滕迪克告诉他,他去看了电影——这可能是十年来第一次。其他迹象则更为显著。1966 年,当他将在莫斯科举行的国际数学家大会 (ICM) 上接受菲尔兹奖时,格罗滕迪克拒绝出席,以抗议苏联政府。1967 年,格罗滕迪克对越南进行了为期三周的访问,这显然给他留下了深刻印象。他关于这次旅行的书面记述 [Vietnam] 描述了多次空袭警报和一次导致两名数学教师死亡的轰炸,以及越南人民为在本国培养数学生活所做的英勇努力。与罗马尼亚医生米尔恰·杜米特雷斯库 (Mircea Dumitrescu) 的友谊使格罗滕迪克在 20 世纪 60 年代末相当认真地涉足学习了一些生物学。他还与吕埃勒讨论了物理学。

非凡的 1968 年发生的事件也必定对格罗滕迪克产生了影响。那一年,世界各地爆发了学生抗议和社会动荡,苏联残酷镇压了“布拉格之春”。在法国,沸点出现在 1968 年 5 月,当时反对大学和政府政策的学生进行了大规模抗议,并很快演变成骚乱。在巴黎,数十万学生、教师和工人走上街头抗议警察暴行,法国政府担心革命爆发,在城市周边部署了坦克。数百万工人举行罢工,使整个国家瘫痪了大约两周。当时与丈夫约翰·泰特 (John Tate) 一起住在巴黎的卡琳·泰特 (Karin Tate) 回忆起当时的混乱局面。“铺路石、警棍和任何其他手边的投掷物在空中飞舞,”她说。“很快整个国家都陷入了停顿。没有汽油(卡车司机在罢工),没有火车(火车工人在罢工),巴黎的垃圾堆积如山(环卫工人在罢工),货架上的食物也很少。”她和约翰逃到了比尔斯河畔伊维特 (Bures-sur-Yvette),她的兄弟迈克尔·阿尔廷 (Michael Artin) 当时正在访问 IHÉS。许多巴黎的数学家在冲突中站在学生一边。卡琳·泰特说,抗议活动主导了她所认识的数学家之间的谈话,但她不记得与格罗滕迪克讨论过这个话题。

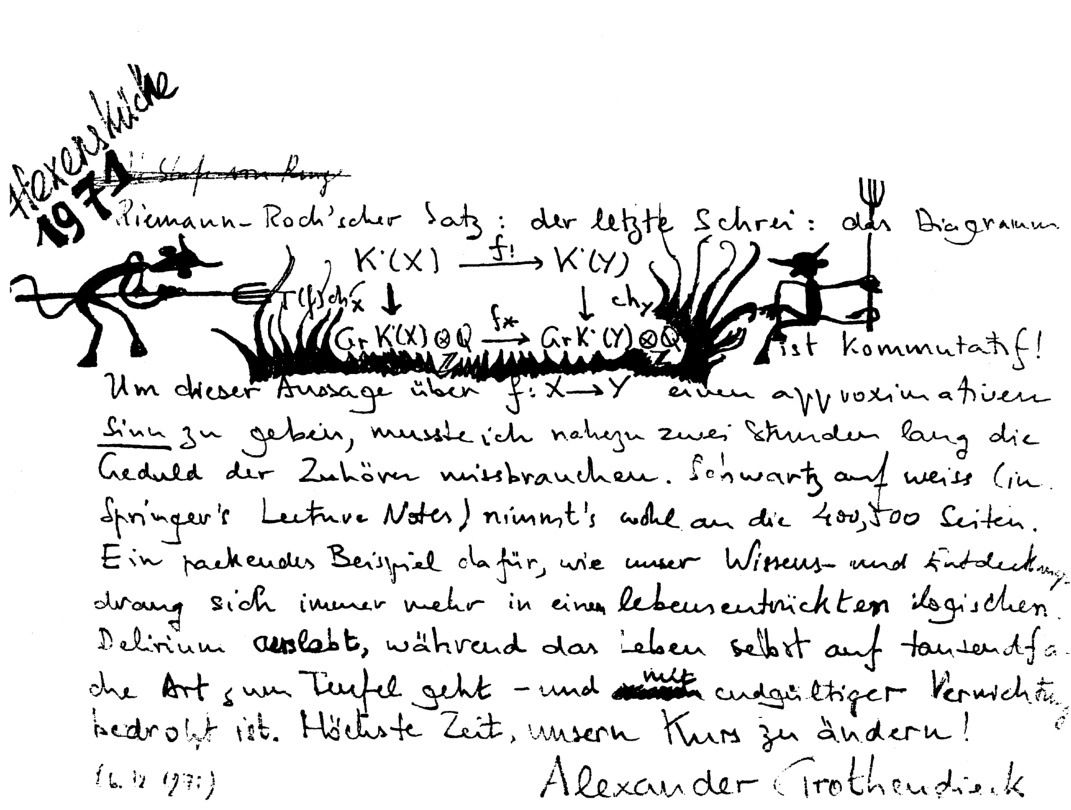

格罗滕迪克 1971 年在比勒费尔德大学 (Universität Bielefeld) 演讲时在学术讨论会记录簿上写下的摘要。摘要内容如下:“女巫的厨房 1971。黎曼-罗赫定理:‘最新进展’:图表 [显示] 是可交换的!为了大致说明关于 的陈述,我不得不滥用听众近两个小时的耐心。白纸黑字(在施普林格讲义中)大概需要 400 到 500 页。一个扣人心弦的例子,说明我们对知识和发现的渴望如何越来越沉溺于远离生活的逻辑谵妄,而生活本身正以千百种方式走向地狱——并面临最终灭绝的威胁。是时候改变我们的方向了!”

从 IHÉS 辞职后不久,格罗滕迪克便投身于一个对他来说全新的世界——抗议政治的世界。在 1970 年 6 月 26 日于奥赛的巴黎大学 (Université de Paris) 的一次演讲中,他谈论的不是数学,而是核扩散对人类生存的威胁,并呼吁科学家和数学家不要以任何方式与军方合作。尼古拉斯·卡茨当时刚到 IHÉS 访问,听到格罗滕迪克辞职的消息感到惊讶,他参加了这次演讲,他说演讲吸引了数百名听众,挤满了演讲厅。卡茨记得,在演讲中,格罗滕迪克甚至说,鉴于人类面临的迫在眉睫的威胁,进行数学研究实际上是“有害的”(“nuisible”)。

演讲的书面版本《Responsabilité du savant dans le monde d’aujourd’hui: Le savant et l’appareil militaire》(《当今世界学者的责任:学者与军事机器》)作为未发表的手稿流传。附录描述了参加演讲的学生们的敌对反应,他们分发传单嘲笑格罗滕迪克。附录中转载了一份传单;一个典型的口号是:“Réussissez, ossifiez-vous, détruisez-vous vous-mêmes: devenez un petit schéma télécommandé par Grothendieck”(“成功吧,僵化吧,自我毁灭吧:成为格罗滕迪克遥控的小概形 (scheme)”)。他显然被视为体制内令人厌恶的一员。

在这份手稿的另一个附录中,格罗滕迪克呼吁成立一个团体,以对抗环境恶化和军事冲突的危险,为人类的生存而战。

1968 年塔塔研究所国际学术讨论会。格罗滕迪克(左侧站立者)和阿尔芒·博雷尔(坐着面向镜头者)。

这个名为“生存”(法语为 “Survivre et Vivre”)的团体于 1970 年 7 月成立,当时格罗滕迪克在蒙特利尔大学的代数几何暑期学校第二次发表了他的奥赛演讲。“生存”的主要活动是出版同名通讯,第一期由格罗滕迪克用英文撰写,日期为 1970 年 8 月。该通讯描述了一个雄心勃勃的议程,包括出版科学书籍,组织面向非专业人士的公共科学课程,以及抵制接受军事资助的科学机构。

第一期刊登了该团体成员的姓名、职业和地址名单,当时有 25 人。名单上有几位数学家、格罗滕迪克的岳母和他的儿子塞尔日 (Serge)。该团体的负责人是格罗滕迪克和其他三位数学家:克洛德·谢瓦莱 (Claude Chevalley)、丹尼斯·盖吉 (Denis Guedj) 和皮埃尔·萨缪尔 (Pierre Samuel)(R&S,第 758 页)。“生存”是动荡的 20 世纪 60 年代后出现的众多左翼团体之一;美国一个类似的组织是数学行动小组 (Mathematics Action Group)。由于规模太小且过于分散,“生存”难以积累太多影响力,主要由于格罗滕迪克的缘故,它在巴黎比在美国和加拿大更活跃。当他于 1973 年搬离巴黎时,该团体逐渐消失了。

在 1970 年夏天于尼斯举行的国际数学家大会 (ICM) 上,格罗滕迪克试图为“生存”招募成员。他写道:“我期待着大规模的加入——(如果我没记错的话)只有两三个人”(R&S,第 758 页)。尽管如此,他的宣传活动引起了广泛关注。“首先,他是当时世界数学界的明星之一,”参加了大会的 IHÉS 的皮埃尔·卡地亚 (Pierre Cartier) 说。“此外,你必须记住当时的政治气候。”许多数学家反对越南战争,并同情“生存”的反军事立场。卡地亚说,在大会期间,格罗滕迪克在展区的两个出版商展位之间偷偷放了一张桌子,并在儿子塞尔日的协助下开始分发“生存”通讯。这引起了他与老同事兼朋友让·迪厄多内 (Jean Dieudonné) 的激烈争吵。迪厄多内于 1964 年尼斯大学成立时成为该校理学院的首任院长,并且是此次 ICM 在尼斯举办的负责人。卡地亚说,他和其他人试图说服迪厄多内允许这个“非官方展位”,但没有成功。最终,格罗滕迪克把桌子搬到了举行大会的大厅前的街道上。但另一个问题迫在眉睫:在与尼斯市长的微妙谈判中,大会组织者承诺不会有街头示威。警察开始盘问格罗滕迪克,最后警察局长出现了。格罗滕迪克被要求将桌子向后移动几码,离开人行道。“但他拒绝了,”卡地亚回忆道。“他想被关进监狱。他真的想被关进监狱!”最后,卡地亚说,他和其他一些人把桌子移回了足够远的位置,以满足警察的要求。

尽管格罗滕迪克投身政治是突然的,但他绝非孤身一人。他的好朋友卡地亚有着长期的政治活动历史。例如,他是利用 1983 年在华沙举行的 ICM 谈判释放波兰 150 名政治犯的数学家之一。卡地亚将自己的行动主义追溯到他的老师和导师洛朗·施瓦茨 (Laurent Schwartz) 树立的榜样,施瓦茨是法国政治上最敢言和最活跃的学者之一。施瓦茨是格罗滕迪克的博士导师。格罗滕迪克熟知的另一位数学家皮埃尔·萨缪尔是法国绿党的创始人之一。在法国之外,许多数学家也积极参与政治。北美最著名的例子包括钱德勒·戴维斯 (Chandler Davis) 和斯蒂芬·斯梅尔 (Stephen Smale),他们深入参与了反对越南战争的抗议活动。

但是,尽管格罗滕迪克信念坚定,他在现实政治世界中从未发挥过有效作用。“他骨子里始终是个无政府主义者,”卡地亚评论道。“在许多问题上,我的基本立场与他的立场相差不远。但他太天真了,以至于在政治上完全不可能与他共事。”他也相当无知。卡地亚回忆说,在 1965 年法国一次悬而未决的总统选举后,报纸头条报道戴高乐未能当选。格罗滕迪克问这是否意味着法国将不再有总统。卡地亚不得不向他解释什么是决选。“格罗滕迪克是政治文盲,”卡地亚说。但他确实想帮助别人:格罗滕迪克收留无家可归者或其他需要帮助的人几周并非罕见。“他非常慷慨,他一直都非常慷慨,”卡地亚说。“他记得他的童年,他艰难的童年,那时他的母亲一无所有,他总是乐于助人——但不是以政治的方式。”

狂野的 70 年代

[In 1970 J]’ai alors quitté un milieu pour entrer dans un autre—le milieu des gens “des premiers rangs” pour le “marais”; soudain, la plupart de mes nouveaux amis étaient de ceux justement qu’un an avant encore j’aurais tacitement situés dans cette contrée sans nom et sans contours. Le soi-disant marais soudain s’animait et prenait vie par les visages d’amis liés à moi par une aventure commune—une autre aventure!

[1970 年]我离开了一个圈子进入了另一个圈子——从“顶层”人物的圈子进入了“沼泽”;突然间,我的大多数新朋友恰恰是那些一年前我还会默认地将他们归入那个无名无形地带的人。所谓的沼泽突然活跃起来,通过与我因共同的冒险——另一场冒险!——而联系在一起的朋友们的面孔而获得了生命。

——《收获与播种》,第 38 页

“荣誉军团勋章!荣誉军团勋章!”格罗滕迪克在礼堂后面喊着,挥舞着一张荣誉军团勋章十字架的纸质仿制品,这是法国政府授予的一项荣誉。那是 1972 年夏天在安特卫普举行的模函数暑期学校的开学日,该活动由北大西洋公约组织 (NATO) 资助。格罗滕迪克的长期朋友、法兰西公学院 (Collège de France) 的让-皮埃尔·塞尔 (Jean-Pierre Serre) 最近获得了荣誉军团勋章,正在致开幕词。格罗滕迪克走近塞尔问道:“你介意我到黑板前说点什么吗?”塞尔回答:“是的,我介意”,然后离开了房间。格罗滕迪克随后走上讲台,开始发言反对北约对会议的资助。其他数学家也同情这一观点:一个例子是罗歇·戈德芒 (Roger Godement)。

格罗滕迪克(中),蒙特利尔大学,约 1970 年。

他在 1971 年 4 月写了一封公开信,解释了他拒绝参加会议的原因。

格罗滕迪克不知道的是,卡地亚和其他一些对北约资助感到不安的数学家已经进行了广泛的谈判,邀请一位北约代表来会议进行公开辩论。卡地亚和其他人把格罗滕迪克劝下了讲台,但损害已经造成:卡地亚很快接到了北约代表愤怒的电话,他听说了这次爆发,并拒绝前来,认为有序辩论的条件已被破坏。“对我来说,这很可悲,因为据我记忆,我认为听众大多在政治上是站在格罗滕迪克一边的,”卡地亚指出。“即使是那些与他的政治观点或社会观点相近的人,也被他的行为所激怒……他表现得像个狂野的青少年。”

到安特卫普会议时,格罗滕迪克已经切断了许多将他束缚于专注于数学的有序生活的纽带。首先,他不再有固定的职位。1970 年离开 IHÉS 后,塞尔为他在法兰西公学院安排了一个为期两年的访问职位。这个精英机构的运作方式与法国(或任何其他地方)的其他大学不同。法兰西公学院的每位教授都必须提交一份他/她计划在年内讲授的课程计划,供所有教授组成的评议会批准。塞尔回忆说,格罗滕迪克提供了两个可能的计划:一个是关于数学的,另一个是关于“生存”团体所关注的政治主题的。委员会批准了数学计划,拒绝了另一个。于是格罗滕迪克在数学讲座前加入了冗长的政治论述。两年后,他申请了法兰西公学院的一个永久职位,该职位因所罗门·曼德尔布罗伊特 (Szolem Mandelbrojt) 的退休而空缺。

A. 格罗滕迪克与子女塞尔日(左)和约翰娜,1960 年。

格罗滕迪克提交的履历清楚地表明,他打算放弃数学,专注于他认为更为紧迫的任务:“生存的必要性和在我们星球上促进稳定和人道的秩序。”法兰西公学院怎么能任命一个宣称不再做任何数学的人担任数学职位呢?“他理所当然地被拒绝了,”塞尔说。

也正是在他离开 IHÉS 之后的那段时间,格罗滕迪克的家庭生活破裂了,他和妻子分居了。离开 IHÉS 后的两年里,格罗滕迪克花了相当多的时间在北美的数学系讲学。他通过坚持只有在他也能进行政治演讲的情况下才进行数学讲座来传播“生存”的理念。在 1972 年 5 月的一次这样的访问中,他访问了罗格斯大学 (Rutgers University),遇到了当时丹尼尔·戈伦斯坦 (Daniel Gorenstein) 的研究生贾斯汀·邦比(Justine Bumby (Skalba))。邦比被格罗滕迪克富有魅力的个性所吸引,放弃了研究生的生活跟随他,首先是在他美国之行的剩余部分,然后到了法国,与他一起生活了两年。“他是我见过的最聪明的人,”她说。“我非常敬畏他。”

他们在一起的生活在某些方面象征着 20 世纪 70 年代的反文化年代。有一次,在阿维尼翁 (Avignon) 的一次和平示威中,警察介入,骚扰并推开示威者。邦比回忆说,当警察开始纠缠他时,格罗滕迪克生气了。“他是个很好的拳击手,所以他非常快,”她说。“我们看到警察向我们走来,我们都吓坏了,然后下一刻我们知道,两个警察倒在了地上。”格罗滕迪克单枪匹马打倒了两名警察。在其他警察制服他之后,邦比和格罗滕迪克被塞进一辆警车带到了警察局。当他的身份证件显示他是法兰西公学院的教授时,两人被带去见警察局长,局长用英语与他们交谈,因为邦比不会说法语。经过简短的交谈,警察局长表达了他希望避免警察与教授之间发生麻烦的愿望,两人被释放,没有受到任何指控。

邦比跟随格罗滕迪克来到法国后不久,他在巴黎南部沙特奈-马拉布里 (Chatenay-Malabry) 租了一所大房子,在那里建立了一个公社,他们一起住在那里。她说他从房子的地下室出售有机种植的蔬菜和海盐。这个公社是一个熙熙攘攘的地方:邦比说格罗滕迪克在那里开会,讨论“生存”团体提出的问题,有时能吸引多达一百人,并引起了媒体的广泛关注。然而,由于成员之间复杂的人际关系,公社很快就解散了。大约就在这个时候,格罗滕迪克在法兰西公学院的职位结束了,1972 年秋天,他在奥赛的巴黎大学获得了一个为期一年的临时教职。之后,格罗滕迪克获得了一个名为“professeur à titre personnel”(个人名义教授)的职位,该职位附属于个人,可以带到法国的任何一所大学。格罗滕迪克将他的职位带到了蒙彼利埃大学 (Université de Montpellier),并在那里一直待到 1988 年退休。

1973 年初,他和邦比搬到了法国南部的一个乡村 Olmet-le-sec。这个地区当时是嬉皮士和其他反文化运动成员的聚集地,他们希望回归贴近土地的更简单的生活方式。在这里,格罗滕迪克再次尝试建立公社,但因性格冲突而失败。格罗滕迪克的三个孩子曾不同时期在巴黎公社和 Olmet 的公社居住过。后一个公社解散后,他带着邦比和孩子们搬到了不远处的维勒坎 (Villecun)。邦比指出,格罗滕迪克很难适应那些被反文化运动吸引的人们的生活方式。“他在数学领域的学生都非常认真,他们非常自律,非常勤奋,”她说。“在反文化圈子里,他遇到的是整天闲逛听音乐的人。”作为数学领域无可争议的领导者,格罗滕迪克现在发现自己身处一个截然不同的环境,他的观点并不总是被认真对待。“当他研究代数几何时,他习惯了人们同意他的观点,”邦比评论道。“当他转向政治时,所有以前会同意他的人突然都不同意他了……这是他不习惯的事情。”

邦比说,虽然大多数时候格罗滕迪克非常热情和亲切,但他有时会突然暴怒,随后陷入沉默的退缩状态。还有一些令人不安的插曲,他会用德语滔滔不绝地独白,尽管她根本不懂德语。“他就那样自顾自地说,好像我不在那里一样,”她说。“有点吓人。”他很节俭,有时甚至到了强迫性的地步:有一次,为了避免扔掉三夸脱(约 2.8 升)剩下的咖啡,他把它喝光了——可想而知的结果是,他之后病得很重。邦比说,她相信他说德语和极度节俭可能在心理上与他童年经历的艰辛有关,尤其是他和他母亲在拘留营度过的那段时光。

格罗滕迪克可能正在经历某种心理崩溃,邦比如今想知道当时是否应该为他寻求治疗。他是否会接受这样的治疗尚不清楚。在他们的儿子约翰 (John) 于 1973 年秋天出生后不久,他们分道扬镳了。在巴黎待了一段时间后,邦比搬回了美国。她嫁给了一位丧偶的数学家,罗格斯大学的理查德·邦比 (Richard Bumby),他们一起抚养了约翰和理查德的两个女儿。约翰表现出相当的数学天赋,并在哈佛大学主修数学。他最近在罗格斯大学获得了统计学博士学位。格罗滕迪克与这个儿子没有任何联系。

在 20 世纪 70 年代初,格罗滕迪克的兴趣与他离开的数学世界相去甚远。但那个世界在 1973 年夏天以一种重要的方式闯入了他的生活,当时在英国剑桥举行的纪念 W. V. D. 霍奇 (W. V. D. Hodge) 的会议上,皮埃尔·德利涅发表了一系列关于他证明最后一个也是最顽固的韦伊猜想 (Weil conjectures) 的演讲。格罗滕迪克以前的学生吕克·伊吕西 (Luc Illusie) 参加了这次会议,并写信告诉了他这个消息。为了了解更多情况,格罗滕迪克在邦比的陪同下于 1973 年 7 月访问了 IHÉS。

1959 年,伯纳德·德沃克 (Bernard Dwork) 用 -adic 方法证明了第一个韦伊猜想(即有限域上簇的 zeta 函数是有理函数)。格罗滕迪克 1964 年的 -adic 证明更为通用,并引入了他的“六运算形式体系”。在 20 世纪 60 年代,格罗滕迪克还证明了第二个韦伊猜想(即簇的 zeta 函数满足函数方程)。找到证明最后一个韦伊猜想(有时称为“同余黎曼猜想”)的方法是他大部分工作的主要灵感来源。他阐述了他称之为“标准猜想”的内容,如果能够证明这些猜想,将意味着所有韦伊猜想都成立。大约在同一时间,恩里科·邦比里 (Enrico Bombieri) 也独立地提出了标准猜想。时至今日,标准猜想仍然遥不可及。德利涅在证明最后一个韦伊猜想时,找到了一种巧妙的方法来绕过它们。他使用的关键思想之一来自 R. A. 兰金 (R. A. Rankin) 的一篇论文 [Rankin],该论文是关于经典模形式理论的,而格罗滕迪克对此并不知情。正如约翰·泰特所说:“要证明最后一个韦伊猜想,你需要另一个更经典的要素。那是格罗滕迪克的盲点。”

那年夏天,当邦比和格罗滕迪克出现在 IHÉS 时,访问者中有明尼苏达大学的威廉·梅辛 (William Messing)。梅辛第一次见到格罗滕迪克是在 1966 年,当时他作为普林斯顿大学的研究生,参加了格罗滕迪克在哈弗福德学院 (Haverford College) 举办的一系列讲座。这些讲座给梅辛留下了深刻的印象,格罗滕迪克成为了他非正式的博士导师。1970 年,梅辛在蒙特利尔会议上加入了“生存”团体,该团体正是在这次会议上成立的。次年,当格罗滕迪克访问安大略省的金斯顿大学 (Kingston University) 时,他和梅辛开车去拜访了亚历克斯·詹姆森 (Alex Jameson),一位住在纽约州布法罗附近保留地的印第安活动家。格罗滕迪克当时抱着一个不切实际的希望,想帮助印第安人解决一个关于土地条约的争端。

1973 年夏天,梅辛住在 IHÉS 访客公寓区 Ormaille 的一间小单间里。数学家们对德利涅的突破感到兴奋不已。“格罗滕迪克和贾斯汀在一起,”梅辛回忆道。“他们来吃晚饭,卡茨和我在整个晚上向格罗滕迪克解释德利涅证明最后一个韦伊猜想的主要新颖和不同之处。他相当兴奋。”与此同时,格罗滕迪克对证明绕过了标准猜想是否成立的问题表示失望。“我认为他肯定会非常高兴自己证明了(所有的韦伊猜想),”卡茨评论道。“但在他看来,韦伊猜想之所以重要,是因为它们是冰山一角,反映了他想要发现和发展的数学中某些基本结构。”标准猜想的证明将以更深刻的方式揭示这种结构。

在那次访问的后期,格罗滕迪克还会见了德利涅讨论证明。德利涅回忆说,格罗滕迪克对证明的兴趣不如如果它使用了动机 (motives) 理论那么大。“如果我用动机来做,他会非常感兴趣,因为那意味着动机理论已经发展起来了,”德利涅评论道。“由于证明使用了一个技巧,他并不在意。”在试图发展动机理论时,格罗滕迪克遇到了一个重大的技术困难。“最严重的问题是,要让他的动机思想奏效,必须能够构造足够多的代数闭链 (algebraic cycles),”德利涅解释道。“我认为他非常努力地尝试过,但失败了。从那以后,没有人能够成功。”据德利涅说,这个发展动机理论的技术障碍可能比他无法证明最后一个韦伊猜想更令格罗滕迪克沮丧。

遥远的声音

[J]’ai quitté “le grand monde” mathé- matique en 1970.…Après quelques années de militantisme anti-militariste et écologique, style “révolution culturelle”, dont tu as sans doute eu quelque écho ici et là, je disparais pratiquement de la circulation, perdu dans une université de province Dieu sait où. La rumeur dit que je passe mon temps à garder des moutons et à forer des puits. La vérité est qu’à part beaucoup d’autres occupations, j’allais bravement, comme tout le monde, faire mes cours à la Fac (c’était là mon peu original gagne-pain, et ça l’est encore aujourd’hui).

我在 1970 年离开了“伟大的数学世界”……在经历了几年的反军事和生态激进主义、“文化大革命”式的活动之后,你无疑在这里或那里听到了一些风声,我几乎从流通中消失了,迷失在某个天知道在哪里的外省大学。谣言说我把时间花在放羊和打井上。事实是,除了许多其他事务外,我和其他人一样,勇敢地去学院教我的课(这是我原本谋生的方式,至今仍然如此)。

——《收获与播种》,第 L3 页

当格罗滕迪克 1973 年来到蒙彼利埃大学时,当时 25 岁的伊夫·拉德盖勒里 (Yves Ladegaillerie) 是那里的一名讲师 (maître des conferences),三年前他在巴黎的亨利·庞加莱研究所 (Institut Henri Poincaré) 完成了他的博士学位。格罗滕迪克建议拉德盖勒里跟随他做一个拓扑学方面的国家博士论文 (thèse d’état),并花费了大量时间向这位年轻数学家介绍他的构想和方法。在一篇关于格罗滕迪克的简短回忆录中,拉德盖勒里写道:“我在巴黎的教授中有一些当时伟大的数学家,从施瓦茨到卡当 (Cartan),但格罗滕迪克完全不同,像个外星人。他不是将事物翻译成另一种语言,而是直接用现代结构数学的语言思考和说话,他对这种语言的创造贡献巨大”[Ladegaillerie]。有一次,为了验证一个涉及辫子 (braids) 的代数计算,拉德盖勒里用一些绳子和一块带孔的小木板做了一个小模型。这让格罗滕迪克高兴得大笑起来:“那一刻,他就像一个看到魔术师表演戏法的孩子,他告诉我:‘我永远不会想到这样做’。”

格罗滕迪克在蒙彼利埃城外约 35 英里的维勒坎 (Villecun) 一所没有电的老房子里过着苦行僧式的、非传统的生活。拉德盖勒里记得在那里见过贾斯汀·邦比和她的婴儿,尽管她很快就离开了。许多朋友、熟人和学生都去拜访格罗滕迪克,包括来自生态运动的人。1974 年,一群来自日本的佛教传教士的领袖前来拜访格罗滕迪克,此后许多其他佛教信徒也经过了他的家(R&S,第 759 页)。有一次,在接待了一位旅行证件不齐全的佛教僧侣后,格罗滕迪克成为法国有史以来第一个根据 1949 年一项晦涩的法律被指控的人,该法律禁止“无偿收容和供养身份不正常的外国人”(R&S,第 53 页)。作为一个一生无国籍的人,格罗滕迪克对这项指控感到愤怒,并试图发起一场反对运动。他甚至前往巴黎,在布尔巴基 (Bourbaki) 研讨会上谈论此事。他的运动登上了法国全国性报纸的头条。最终,他支付了罚款并获得了缓刑。

大约就在这个时候,格罗滕迪克学会了开车。他有一辆古老的雪铁龙,型号是 2CV,俗称“deux chevaux”(两匹马)。他的一名学生,现任蒙彼利埃大学讲师的让·马尔瓜尔 (Jean Malgoire) 回忆起一次可怕的旅程,当时格罗滕迪克驾驶着车在倾盆大雨中穿行。除了驾驶技术差之外,格罗滕迪克更专注于向乘客阐述他的论述,而不是路况。“我确信我们永远无法活着到达那里!”马尔瓜尔说。“那时我明白了亚历山大与现实有着非常特殊的关系……他不是去适应现实,而是相信现实会适应他。”有一次,在驾驶轻便摩托车时,格罗滕迪克与一辆汽车迎面相撞。据拉德盖勒里说,他当时把目光从路上移开,去拿身后袋子里的一个杏子。尽管他的腿部骨折严重到需要手术,他却要求仅使用针灸作为麻醉。只有当外科医生告诉他,唯一的选择是截掉断腿时,他才同意服用抗生素。

在蒙彼利埃大学,格罗滕迪克拥有常规教职,并在各个层级授课。尽管学生们不像他在巴黎时那样优秀,但他仍然投入了大量的精力、热情和耐心进行教学。他有着非传统的教学风格。在一次涉及多面体的考试中,他让学生提交纸和胶水制作的模型,这让那些需要管理试卷评分过程的人非常懊恼。在蒙彼利埃上过他本科课程的一个人是苏珊·霍姆斯 (Susan Holmes),她现在是斯坦福大学的统计学家。“我觉得他非常鼓舞人心,因为他既非传统又对学生很友善,而学生们根本不明白他是一位伟大的数学家,”她回忆道。他穿着嬉皮士破旧的衣服出现,并在课堂上分发他自家种的有机苹果。“他绝对不是以适合本科生的线性方式解释,但他的教学非常鼓舞人心,让人感觉到一些美妙神秘的‘大图景’,”霍姆斯说。

格罗滕迪克从来不是通过阅读来学习和理解数学的人。与他人交谈一直是他了解领域动态的主要方式。他离开 IHÉS 那种以口头交流为主要数学沟通方式的紧张、刺激的氛围,对他来说是一个巨大的改变。与他在 20 世纪 60 年代保持的节奏相比,格罗滕迪克后来的数学工作是零星的。尽管他在蒙彼利埃有几名博士生,但他并没有建立起像他在 IHÉS 领导的那样蓬勃发展的学派。格罗滕迪克在巴黎时期的一些前学生和同事会前往蒙彼利埃拜访他。其中最常来访的是德利涅,在 20 世纪 70 年代,他是让格罗滕迪克了解新进展的主要人物。

在蒙彼利埃,格罗滕迪克没有一个持续进行的研讨会。他与拉德盖勒里、马尔瓜尔以及他的一些其他学生组成了一个小型工作组,但据拉德盖勒里说,这个小组从未真正启动起来。在 1980-81 年间,他主持了一个关于伽罗瓦群 (Galois groups) 和基本群 (fundamental groups) 之间关系的研讨会,唯一的参与者是马尔瓜尔。这是他长达 1300 页的手稿《La Longue Marche à Travers la Théorie de Galois》(《穿越伽罗瓦理论的长征》)的主题,该手稿于 1981 年完成。格罗滕迪克没有发表《长征》,但通过马尔瓜尔的努力,其中一部分于 1995 年由蒙彼利埃大学出版 [Marche]。还有一个小型工作研讨会,拉德盖勒里在其中做了一些关于威廉·瑟斯顿 (William Thurston) 在泰希米勒空间 (Teichmüller spaces) 方面工作的讲座,这激发了格罗滕迪克对该主题的兴趣。

到了 20 世纪 80 年代,格罗滕迪克觉得他在试图激励蒙彼利埃那些不太热情的学生方面已经尽力了,并决定申请法国国家科学研究中心 (CNRS) 的研究员职位。CNRS 是法国政府的一个机构,雇用数学家和科学家进行研究。CNRS 的职位通常设在大学或研究机构,通常不承担教学任务。在 20 世纪 50 年代,去 IHÉS 之前,格罗滕迪克曾持有 CNRS 的职位。在 20 世纪 70 年代,他申请重新进入 CNRS 但被拒绝了。当时,巴黎-奥赛大学 (Université de Paris-Orsay) 的米歇尔·雷诺 (Michel Raynaud) 是审查 CNRS 申请的数学家委员会成员。雷诺说,CNRS 管理层当时对接收格罗滕迪克犹豫不决,认为不清楚他是否会继续从事数学研究。委员会无法反驳这一论点,申请被拒绝了。

当格罗滕迪克在 1984 年再次申请 CNRS 时,他的申请再次引起争议。现任 IHÉS 所长的让-皮埃尔·布吉尼翁 (Jean-Pierre Bourguignon) 当时主持负责审查数学领域申请的委员会,其中就包括格罗滕迪克的申请。据布吉尼翁说,在申请所需的亲笔信中,格罗滕迪克列出了他不会执行的几项任务,例如指导研究学生。由于 CNRS 的合同规定研究人员有义务执行其中一些任务,这封信被 CNRS 管理层视为格罗滕迪克不符合资格的证明。布吉尼翁说他试图让格罗滕迪克修改他的申请,使其不明确说明所有他拒绝执行的任务,但格罗滕迪克不肯让步。经过几个人相当大的努力,格罗滕迪克最终被安排在一个特殊的职位上,称为“position asterisquée”(带星号职位),这个职位对他和 CNRS 来说都是可以接受的。CNRS 实际上并没有雇佣他,只是负责支付他的薪水,他保留了他的大学隶属关系。因此,在他 1988 年退休前的蒙彼利埃最后几年里,格罗滕迪克没有教书,并且在大学待的时间越来越少。

格罗滕迪克 1984 年向 CNRS 提交的申请的数学部分是现在著名的手稿《Esquisse d’un Programme》(《纲领草案》)。在其中,他以一种有些神秘但仍然深刻且富有远见的方式,勾勒出了一个他称之为“概形上同伦代数几何” (anabelian algebraic geometry) 的新领域。他还思考了一般拓扑学 (general topology) 的不足,并提出了以他所谓的“驯顺拓扑学” (tame topology) 形式进行革新的想法。《纲领草案》还包含了他关于“儿童画” (dessins d’enfants) 的想法,他最初是为了用一种简单的方式向学生解释代数几何中的一些概念而发展的,此后激发了大量的研究。格罗滕迪克将《纲领草案》寄给了他认为可能对其感兴趣的数学家,这份手稿未经出版流传了几年。

巴黎第六大学 (Université de Paris VI) 的莱拉·施内普斯 (Leila Schneps) 在 1991 年读到了《纲领草案》。在此之前,她将格罗滕迪克与 EGA 和 SGA 的基础性工作联系在一起,她发现《纲领草案》完全不同。“那是数学想象力的狂野表达,”她回忆道。“我爱上了它。我被深深震撼,想立刻开始研究它。”她成为了《纲领草案》中描述的研究计划的热情推广者,她和其他人在这方面取得了相当大的进展。她说:“有些部分起初甚至看起来毫无意义,但你研究了两年,回过头再看,你会说,‘他知道这个’。”她编辑了一本关于儿童画的书,于 1994 年出版 [Schneps1],并在 1995 年与同在巴黎第六大学的皮埃尔·洛查克 (Pierre Lochak) 围绕《纲领草案》组织了一次会议。《纲领草案》首次以印刷形式出现在该会议的论文集中 [Schneps2]。

除了《纲领草案》和《长征》之外,格罗滕迪克在 20 世纪 80 年代至少还写了另一部数学著作。《À la Poursuite des Champs》(《追寻叠范畴》)长达 1500 页,最初是写给牛津大学的丹尼尔·奎伦 (Daniel Quillen) 的一封信。完成于 1983 年,它勾勒了格罗滕迪克关于同伦代数 (homotopical algebra)、同调代数 (homological algebra) 和拓扑斯理论 (topos theory) 综合的构想。《追寻叠范畴》在数学家中广泛流传,但从未出版。尽管其主题是数学,但《追寻叠范畴》的风格与他早期的数学著作完全不同。它被写成一种数学发现之旅的“航海日志”,包含了所有通常在书面数学著作中省略的错误开端、弯路和突如其来的灵感。当非数学事务引起他的注意时,它们也成为日志的一部分:例如,《追寻叠范畴》中包含了一段关于他一个孙辈出生的题外话。在 20 世纪 90 年代,他写了一部 2000 页的关于同伦理论基础的数学著作,名为《Les Dérivateurs》(《导出子》),他于 1995 年交给了马尔瓜尔,现在正在网上发布 [Deriv]。

在蒙彼利埃期间,格罗滕迪克不妥协、“反体制”的倾向似乎变得更加明显。拉德盖勒里的论文完成后,格罗滕迪克写信给施普林格出版社 (Springer-Verlag),建议将其出版在讲义笔记 (Lecture Notes) 系列中。当他收到回复说该系列不再出版论文时,他感到非常愤怒。论文还是提交出版了,可想而知的结果是被拒绝了。据拉德盖勒里说,格罗滕迪克就此事写信给同事,试图建立一场反对施普林格的运动。拉德盖勒里决定将他的论文以几篇论文的形式发表,而不是作为一个整体,主要部分发表在《拓扑学》(Topology) 杂志上。格罗滕迪克责备他将作品切割成可发表的部分。正如拉德盖勒里所说,格罗滕迪克试图拉拢他加入他的“反体制斗争”,但拉德盖勒里拒绝了,认为这样的斗争是不合理和不公正的。

“尽管有这样的分歧,我们仍然是朋友,有高潮也有低谷,”拉德盖勒里说。谈到他与格罗滕迪克的合作,拉德盖勒里说:“与天才一起工作是令人着迷的。我不喜欢这个词,但对格罗滕迪克来说,没有其他词是可能的……这很迷人,但也很可怕,因为这个人非同寻常。”与格罗滕迪克一起在煤油灯下研究数学到深夜的回忆,是“我作为数学家一生中最美好的回忆。”

收获与播种

Il y a beaucoup de choses dans Récoltes et Semailles, et les uns et les autres y verront sans doute beaucoup de choses différentes: un voyage à la découverte d’un passé; une méditation sur l’existence; un tableau de moeurs d’un milieu et d’une époque (ou le tableau du glissement insidieux et implacable d’une époque à une autre…); une enquête (quasiment policière par moments, et en d’autres frisant le roman de cape et d’épée dans les bas-fonds de la mé- gapolis mathématique…); une vaste divagation mathématique (qui sèmera plus d’un…); un traité pratique de psychanalyse appliquée (ou, au choix, un livre de “psychanalyse-fiction”); une panégyrique de la connaissance de soi; “Mes confessions”; un journal intime; une psychologie de la découverte et de la création; un réquisitoire (impitoyable, comme il se doit…), voire un règlement de comptes dans “le beau monde mathématique” (et sans faire de cadeaux).

《收获与播种》(Récoltes et Semailles) 中有很多东西,不同的人无疑会在其中看到许多不同的东西:一次发现过去的旅程;一次对存在的沉思;一幅某个圈子和某个时代的风俗画(或者是一幅一个时代悄无声息、无情地滑向另一个时代的图景……);一次调查(有时近乎侦探风格,有时则近乎发生在数学大都市底层的斗篷与匕首小说……);一次广泛的数学漫谈(会让不止一位读者望尘莫及……);一篇实用的应用心理分析论文(或者,如果你愿意,一本“心理分析小说”);一篇对自我认识的颂歌;“我的忏悔录”;一本私人日记;一种发现与创造的心理学;一份(理所当然是无情的)控诉书,甚至是在“精英数学界”的一次算账(并且毫不留情)。

—《收获与播种》,第 L2 页

在 1983 年 6 月至 1986 年 2 月期间,格罗滕迪克撰写了《Récoltes et Semailles: Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien》(《收获与播种:关于一位数学家过去的思考与见证》)。这是一部难以归类的作品。标题暗示着回忆录,但《收获与播种》既多于回忆录,又少于回忆录。说它更多,是因为它不仅包含了他生活中事件的记忆,还包含了对这些事件的道德和心理意义的分析,通常相当深入和细致,以及他试图将其意义与他对自我和世界的看法相协调的努力。这些分析引导他进入了关于发现和创造在数学以及更广泛的生活中的作用的哲学思考。同时,《收获与播种》又少于回忆录,因为它没有试图系统全面地记述格罗滕迪克生活中的事件。他写作主要不是为了未来的传记作者或历史学家,而是为了他自己。《收获与播种》是对他内心深处最关心事物的探索性审视。他将探究的好奇心,那种追根究底的动力,同样带到了这部作品中,就像他对待数学一样。其结果是一部密集、多层次的作品,揭示了一个伟大、有时甚至是可怕的心灵,在进行着理解自身和世界的艰难工作。

不用说,《收获与播种》不是一本轻松的读物,格罗滕迪克对读者提出了很多要求。其中大部分内容给人一种日常感,在某些部分,他显然是随着思绪日复一日的演变而记录下来的。结果,在一页之内,情绪和主题可能会发生突然的、有时令人不安的变化。结构复杂。正文分为编号的章节,每章都有自己精心挑选且富有启发性的标题。每章内部都有对其他章节的交叉引用,以及大量的脚注,有些相当长且内容丰富,有时甚至还有脚注的脚注。其广泛的词汇量对母语非法语的读者构成了特殊挑战,他偏爱使用口语,其中一些相当粗俗。尽管如此,格罗滕迪克始终以极大的谨慎、洞察力和清晰度写作,风格辛辣而引人入胜。他常常成功地描述了那些乍一看似乎相当难以言喻的事物。

《收获与播种》结构复杂以及其自发性的原因之一是,格罗滕迪克在写作时并没有明确的计划。他开始写作时是作为《追寻叠范畴》的引言,该书旨在标志着他重新认真投入时间和精力进行数学研究和发表。引言旨在解释他研究的新精神,这种精神不再专注于他早期工作中那种精确详尽的基础建设,而是带领读者进行一次发现新数学世界的“发现之旅”。格罗滕迪克设想《收获与播种》是一个名为《思考》(Réflexions) 系列的第一卷,该系列将包含他对数学及其他事物的思考和反思。第二卷本应是《追寻叠范畴》,而《穿越伽罗瓦理论的长征》和《纲领草案》也计划收录其中。

在《收获与播种》的第一部分,他称之为“Fatuité et Renouvellement”(“自负与新生”)中,格罗滕迪克对他曾工作过的数学界进行了大量的自我反思。他说,他在 1948 年作为新人加入该社群时遇到的欢迎气氛开始消失,因为数学家们开始利用他们的声誉将自己置于优越地位。数学成为获取权力的一种方式,当时的精英数学家变得自鸣得意、令人畏惧,他们利用这种权力在符合自身利益时打击和蔑视他人。他懊悔地讲述了一些他自己表现出骄傲自大态度的例子,并意识到这些态度已经凝聚成一种“竞技性”或竞争性的数学方法,开始妨碍他向数学事物之美敞开心扉的能力。

在写完“自负与新生”之后,他突然被“我的作品以及同时我个人被埋葬的阴险现实”所震惊,“它以不可抗拒的力量,并带着‘埋葬’这个名字,在[1984 年 4 月 19 日]突然强加于我。”(R&S,第 L8 页)。从那天起,他开始写作最终成为名为“L’Enterrement”(“埋葬”)的三部分系列,总计超过一千页。在其中,他强烈攻击了他的一些前学生和同事,他认为他们试图通过剽窃他的思想并且不给予他应有的承认来“埋葬”他的工作和他的数学风格。他还支持了佐格曼·梅布库特 (Zoghman Mebkhout) 的工作,梅布库特在 20 世纪 70 年代发展了格罗滕迪克的一些思想,格罗滕迪克认为他的工作受到了不公平的边缘化和忽视。“埋葬”部分提出了六个数学领域,或称“工地”(“chantiers”),他说这些领域在他 1970 年离开 IHÉS 时被遗弃了,他认为他的学生本应继续发展。在整个“埋葬”部分,他仔细分析了他与皮埃尔·德利涅的关系,德利涅是他所有学生中最才华横溢的一个,也是与他在数学上最有共鸣的一个。

“L’Enterrement (II) ou La Clef du Yin et du Yang”(“埋葬 (II) 或阴阳之钥”)与其他两部分“埋葬”有很大不同,它不那么直接关注对“埋葬”的调查。这第二部分,格罗滕迪克指出是《收获与播种》中最个人化和最深刻的部分,构成了对各种主题的广泛沉思,例如创造力、直觉、暴力、冲突和自我。他使用“阴阳”辩证法来分析不同的数学研究风格,得出结论认为他自己的风格基本上是“阴性”或女性化的。这种风格在一个特别富有启发性的章节“La mer qui monte…”(“涨潮的大海……”)中得到了体现。他将他的数学方法比作大海:“大海不知不觉、悄无声息地前进,似乎什么也没发生,什么也没被打扰,海水是如此遥远,几乎听不到它的声音。但它最终包围了顽固的实体,后者逐渐变成一个半岛,然后是一个岛屿,再然后是一个小岛,最终也被淹没,仿佛被延伸至视野尽头的海洋所溶解”(R&S,第 553 页)。

在“埋葬”中,他延续了在“自负与新生”中确立的一些主题,涉及数学世界顶层的竞争性、势利的态度。例如,他指出他在数学上的许多工作都带有“服务态度”:为数学界服务的态度,即撰写清晰完整的论述,使基本和基础性的思想能够广泛普及。尽管他坦率地承认,他自己的自负有时使他陷入精英主义的态度,但他说他从未失去这种自发的服务意识,“为所有与我一起投入共同冒险的人服务”(R&S,第 630 页,(*))。他认为,随着个人扩张和排他性精英的发展成为常态,数学界失去了这种服务意识。他还谴责了对视野和直觉的贬低,转而推崇技术掌握。

除了“自负与新生”和构成“埋葬”的三部分之外,《收获与播种》还有两卷引言,以及“阴阳之钥”的一个附录。大约有两百份被寄给了他的数学同事。

格罗滕迪克 20 世纪 50 年代照片。

尽管格罗滕迪克打算出版它,但《收获与播种》的原始法语版本从未印刷出版,因为它包含的强烈攻击可能被视为诽谤。然而,它已经广泛流传。在世界各地数学家的办公室书架上,尤其是在法国,以及一些大学和数学研究所的图书馆里都可以找到副本。雷恩大学 (Université de Rennes) 的科学史家阿兰·埃雷曼 (Alain Herreman) 已着手将完整的法语原文的 html 文件发布到网上,部分英语、俄语和西班牙语的翻译也已出现在那里 [R&S]。由通过“生存”团体认识格罗滕迪克的辻雄一 (Yūichi Tsuji) 准备的《收获与播种》大部分内容的日文译本,已于 20 世纪 90 年代由数学出版商现代数学社 (Gendaisūgakusha) 出版。据 2001-04 年担任法国数学会 (Société Mathématique de France, SMF) 主席的巴黎第六大学的米歇尔·瓦尔德施密特 (Michel Waldschmidt) 说,在他担任主席期间,该学会曾考虑过是否出版《收获与播种》。瓦尔德施密特说,这个问题引起了支持和反对双方的强烈意见,最终 SMF 决定不出版。

许多数学家,尤其是一些格罗滕迪克的前学生,对《收获与播种》中的指控感到震惊和受伤。其中之一,巴黎-奥赛大学的吕克·伊吕西回忆说,他曾与另一位前学生让-路易·韦迪耶 (Jean-Louis Verdier) 讨论是否应该尝试与格罗滕迪克讨论这些指控。据伊吕西说,于 1989 年去世的韦迪耶认为,格罗滕迪克的精神状态使得讨论没有可靠的基础。但是,伊吕西说:“我想,‘格罗滕迪克不可能变成那样。我会尝试与他理论和讨论。也许在某些点上我会同意他是对的,而在另一些点上他是不对的。’最终,我们解决了实质性的问题,但并没有真正产生什么结果,他仍然坚信每个人都反对他。”

在《收获与播种》中,格罗滕迪克说,在他 1970 年离开数学界后,他的数学研究风格受到了蔑视,他开辟的许多道路都未得到发展。确实,在那之后,代数几何的研究开始转变,将他工作中那种高度概括的方法与对具体问题的研究相结合。德利涅对韦伊猜想的证明,既非常有格罗滕迪克的精神,又融入了许多新思想,是 20 世纪 70 年代的伟大进展之一。随着 D-模理论和德利涅混合霍奇理论 (mixed Hodge theory) 的发展,人们开始更加关注更具体的问题,例如簇的分类理论和关于低维簇的问题。此外,在 1972 年安特卫普会议之后,代数几何与表示论之间的合作增多,推动了自守形式 (automorphic forms) 理论和朗兰兹纲领 (Langlands program) 的进展。正如伊吕西所说,所有这些发展表明,“在一般理论和对具体例子的深入研究之间,已经有了一个相当自然的平衡,以丰富理论本身。”

《收获与播种》还包含指控,称格罗滕迪克的工作并不总是得到适当的承认。事实上,他的工作是如此著名和基础,以至于功劳并不总是明确归于他。“确实,每个人都知道他发明了动机,例如,或者 -adic 上同调,所以每次使用它们时都不需要引用他的名字,”让-皮埃尔·塞尔评论道。“正因为如此,他的名字很少被提及。另一方面,众所周知这是他的功劳。没有人说这是别人的功劳。”塞尔指出,格罗滕迪克抱怨缺乏承认与他在 20 世纪 60 年代的行为形成鲜明对比,当时他非常慷慨地分享他的思想,在某些情况下甚至将他自己的想法冠以他人的名字。“读《收获与播种》因此而感到悲伤,”塞尔说。

即使承认格罗滕迪克的数学风格发生了转变,并且功劳并不总是明确归于他,从那里跳到他所声称发生的蓄意“埋葬”,也是一个巨大的跨越。“回想起来,很少有数学思想能像格罗滕迪克的思想那样被广泛使用,”伊吕西说。“现在所有从事代数或算术几何研究的人都在使用格罗滕迪克的语言、思想、定理等等。所以当你思考一秒钟,他暗示自己可能被埋葬了是完全荒谬的。”毫无疑问,当格罗滕迪克在 1970 年停止他的研究生涯时,数学界遭受了巨大的损失。但数学并没有停止;其他人继续工作,追随他们自己的思想和兴趣。1986 年 2 月,在收到一份《收获与播种》后,塞尔写信给格罗滕迪克:“你对你以前的学生没有继续你已经开始并大部分完成的工作感到惊讶和愤慨。但你没有问最明显的问题,每个读者都期待你回答的问题:而你,为什么放弃了所讨论的工作?”[Corr]。

《收获与播种》目录 (Contents of Récoltes et Semailles)

主题呈现——或四个乐章的前奏 (Présentation des Themes—ou Prélude en Quatre Mouvements)

- 以序言形式 (En guise d’avant-propos) (1986 年 1 月: A1–A6 页)

- 漫步于一部作品——或孩子与母亲 (Promenade à travers une oeuvre—ou l’enfant et la mère) (1986 年 1 月: P1–P65 页)

- 后记形式的尾声——或一场辩论的背景与前提 (Epilogue en post-scriptum—ou contexte et préalables d’un débat) (1986 年 2 月: L44–156 页)

信——引言 (Lettre—Introduction)

- 一封信 (Une lettre), 1985 年 5-6 月: L1–L43 页

- 目录 (Table des matières) (T1–T10 页)

- 引言 (Introduction) (1984 年 3 月: 1–5 节, i–xi 页)

- 引言 (Introduction) (1985 年 5-6 月: 6–10 节, xi–x 页)

第一部分:自负与新生 (Première Partie: Fatuité et Renouvellement) (1983 年 6 月, 1984 年 2 月: 1–171 页)

第二部分:埋葬 I,或中国皇帝的新衣 (Deuxième Partie: L’Enterrement I, ou la Robe de l’Empereur de Chine) (1984 年 4–6 月: 173–420 页)

第三部分:埋葬 II,或阴阳之钥 (Troisième Partie: L’Enterrement II, ou la Clef du Yin et du Yang) (1984 年 9 月–1985 年 1 月: 421–774 页)

第四部分:埋葬 III,或四种运算 (Quatrième Partie: L’Enterrement III, ou les Quatre Opérations) (1985 年 2 月–1985 年 6 月: 775–1252 页)

通往宇宙之门(阴阳之钥附录)(Les Portes sur l’Univers (Appendice à la Clef du Yin et du Yang)) (1986 年 3–4 月: PU1–PU127 页)

尽管关于“埋葬”的指控引起了相当大的 notoriety(恶名/争议),但《收获与播种》远不止于此。那些读过这些部分之外内容的人,都被这部作品的美丽和洞见深深打动。格罗滕迪克对数学界高度竞争的氛围如何扼杀创造力和领域革新的批判,引起了许多人的共鸣。在《收获与播种》中,格罗滕迪克将最高价值赋予了激发创造冲动的、天真烂漫的孩子般的好奇心,并哀叹它如何被竞争以及对权力和声望的渴望所践踏。

“我属于很可能认为是《收获与播种》是一份奇迹般文献的少数人之一,”威廉·梅辛说。“这并不是说其中没有过分、带有某种可能被称为偏执狂方面的部分。但令人非常震惊的是,创造了 EGA 和 SGA 的人会以这样的风格写作。系统性和灵魂探索的方面与他的数学方法是一致的。那些真正读过它的人——而不是只看了五页负面评论的人——倾向于认为它是一份非凡的文献。”

轻盈降临

[A]ujourd’hui je ne suis plus, comme naguère, le prisonnier de tâches interminables, qui si souvent m’avaient interdit de m’élancer dans l’inconnu, mathématique ou non. Le temps des tâches pour moi est révolu. Si l’âge m’a apporté quelque chose, c’est d’être plus léger.

今天我不再像从前那样,是无穷无尽任务的囚徒,这些任务曾如此频繁地阻止我跃入未知,无论是数学的还是非数学的。对我来说,任务的时代已经结束。如果年龄给我带来了什么,那就是更轻盈。

——《纲领草案》(Esquisse d’un Programme)

“[科]学界的伦理(尤其是在数学家中)已经堕落到如此地步,以至于同事之间纯粹简单的盗窃(尤其是以牺牲那些没有权力地位来自我保护的人为代价)几乎已成为普遍规则,并且在任何情况下都被所有人容忍,即使在最公然和最不公正的情况下也是如此。”格罗滕迪克在 1988 年 4 月 19 日写给瑞典皇家科学院 (Royal Swedish Academy of Sciences) 的一封信中如此写道,他在信中拒绝了 1988 年的克拉福德奖 (Crafoord Prize)。他还向科学院寄送了《收获与播种》的引言卷。科学院将大约 20 万美元的奖金授予了他和皮埃尔·德利涅。格罗滕迪克的信在 1988 年 5 月 4 日发表于《世界报》(Le Monde) [LeMonde] 后广为人知。格罗滕迪克写道,参与接受奖项和荣誉的游戏,将意味着认可“科学界的一种精神和一种演变,我认为这种精神和演变是极不健康的,并且注定很快会消失,因为它是如此具有自杀性,无论是在精神上、智力上还是物质上。”显然,这些情绪引起了《世界报》许多读者的共鸣。该报的一位编辑告诉让-皮埃尔·布吉尼翁,报社收到的对格罗滕迪克信件的回应比之前任何其他信件都多,而且大多数信件都表示赞同,认为终于有一位科学家认识到科学界变得多么腐败。关于这封信的消息出现在其他杂志和报纸上,并在数学界引起了热烈讨论。英文翻译发表在《数学情报》(Mathematical Intelligencer) [Intell] 上,一篇短讯出现在《美国数学会通讯》(Notices) [Notices] 上。

在他拒绝克拉福德奖的同一年,格罗滕迪克在六十岁时从蒙彼利埃大学退休。同样在那一年,六位数学家决定汇编一本文集作为庆祝格罗滕迪克六十岁生日的“纪念文集” (Festschrift) [Festschrift](还有一期专门献给格罗滕迪克的《K-理论》(K-Theory) 杂志特刊)。这本纪念文集似乎是试图与格罗滕迪克和解,并表明他并未如他在《收获与播种》中所断言的那样被“埋葬”。一些撰稿人正是他曾最严厉批评过的人。当纪念文集于 1990 年出版时,作为编辑之一的伊吕西寄了一本给格罗滕迪克,后者的反应极其痛苦。在给伊吕西的一封信中,他强烈反对该书简短的前言,也反对他没有被告知该书将要出版。他说他的工作被像“五彩纸屑”一样使用,就像人们抛向空中以假装快乐和庆祝,却忽略了其下的不安的、明亮而毫无价值的碎片。格罗滕迪克将这封信提交给《法国数学会通报》(Bulletin de la Société Mathématique de France) 发表。当 SMF 告诉他该通报只刊登数学文章,但这封信可以发表在《SMF 公报》(SMF Gazette) 上时,格罗滕迪克拒绝了。这封信从未发表。

退休后,格罗滕迪克在蒙彼利埃大学待的时间很少,尽管他继续住在该地区一个名为莱索梅特 (Les Aumettes) 的村庄里。拉德盖勒里说,此时,格罗滕迪克似乎正在经历一场深刻的精神危机,并写了一些奇怪的信,“让我们对他的状况感到最坏的担忧。”在 1987-88 年间,格罗滕迪克写了《La Clef des Songes ou Dialogue avec le Bon Dieu》(《梦之钥或与上帝的对话》),表达了他坚信上帝存在并且通过梦境与人交流的信念。书中还包含大量关于格罗滕迪克早年生活的材料。《梦之钥》大约有三百页,并附有另外五百页的笔记。根据明斯特大学 (Universität Münster) 的温弗里德·沙尔劳 (Winfried Scharlau) 在 2004 年夏天的一次讲座,格罗滕迪克将《梦之钥》归入了他称为《沉思录》(Méditations) 的作品集,其中还包括构成《思考》(Réflexions) 的材料,以及一部名为《“乱伦”颂》(“Eloge de l’Inceste”) 的诗歌作品。那部作品和《梦之钥》都从未广泛传播。

当格罗滕迪克的许多朋友和同事收到日期为 1990 年 1 月 26 日的“La Lettre de la Bonne Nouvelle”(“好消息之信”)时,他们意识到了他日益增长的对精神事务的关注,他将这封信寄给了大约 250 人。信中写道:“你是我个人认识的两到三千人中的一员,上帝注定你们要承担一项伟大的使命:那就是宣告和准备‘新时代’(或解放时代……),它将于‘真理之日’,1996 年 10 月 14 日开始。”他说上帝在 1986 年首次向他显现,并通过梦境与他交流。他还描述了与一位名叫弗洛拉 (Flora) 的神祇的相遇,这位神祇传授启示,但也残酷地考验他的信仰。尽管信的内容令人费解,但其写作方式却完全清晰。三个月后,格罗滕迪克发出了一封“更正信”,声明他不再确定“好消息之信”中描述的启示的真实性。他写道:“我不再有丝毫怀疑,我是一个或多个‘灵’(在我有限的能力无法区分它们)的神秘化的受害者,它们对我的身体和我的心灵拥有惊人的力量。”这两封信共同传达了一种深刻的不安和痛苦的印象。

1990 年 7 月,格罗滕迪克要求马尔瓜尔接收他所有的数学文件,包括书籍、预印本、信件和各种准备状态的手稿。正如马尔瓜尔所说,格罗滕迪克想让自己“减轻”许多东西。他烧毁了大量的材料,大部分是非数学的,包括他父母在 20 世纪 30 年代交换的信件。他向马尔瓜尔展示了一个装满灰烬的 200 升油桶,并估计他总共销毁了 25,000 页。格罗滕迪克还将许多文件和其他物品,包括他母亲的死亡面模,留给了一位名叫约兰德·莱文 (Yolande Levine) 的朋友,在过去的十年里,他与她关系非常密切。然后他消失在比利牛斯山脉 (Pyrenées),过着完全与世隔绝的生活。少数人知道他在哪里,他指示他们不要转发任何寄到大学给他的邮件。马尔瓜尔说,即使在今天,格罗滕迪克隐居近十五年后,大学仍然收到大量寄给他的信件。1995 年,格罗滕迪克正式将他数学论文的合法权利授予了马尔瓜尔。

在过去的十五年里,格罗滕迪克与数学家的接触非常少。少数见过他的人包括莱拉·施内普斯和皮埃尔·洛查克,他们在 20 世纪 90 年代中期见过他。他们告诉他,他在《纲领草案》中概述的计划所取得的进展,他惊讶地得知人们仍然对他的工作感兴趣。他对物理学产生了浓厚的兴趣,但对他认为该领域缺乏严谨性表示沮丧。洛查克和施内普斯与他交换了一些信件,并寄给了他一些他要求的物理学书籍。在一封信中,他问了一个简单得令人解除武装的问题:一米是什么?他的信开始在热情的友好和冷淡的猜疑之间摇摆,最终他切断了与他们的所有联系。尽管与格罗滕迪克的友谊无法维持,洛查克和施内普斯仍然对这位人物及其工作怀有热切的钦佩和深厚的依恋。他们一起 painstakingly(煞费苦心地)将手写的《穿越伽罗瓦理论的长征》的大部分内容输入了 TEX。他们还创建了一个网站,格罗滕迪克圈 (Grothendieck Circle),其中包含大量关于格罗滕迪克、他的生活和工作的资料 [Circle]。

舞动的星辰

Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.

我告诉你们:人必须内心有混沌,才能生出舞动的星辰。我告诉你们:你们内心仍有混沌。

——弗里德里希·尼采,《查拉图斯特拉如是说》(Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra)

亚历山大·格罗滕迪克的工作对现代数学产生了深远的影响,更广泛地说,堪称二十世纪人类知识最重要的进步之一。格罗滕迪克的地位可以与例如阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein) 相媲美。他们都开创了革命性的新视角,改变了探索的领域,并且都寻求现象之间基本的、统一的联系。格罗滕迪克研究数学对象如何相互关联地行为的倾向,与爱因斯坦提出的相对论观点相呼应。格罗滕迪克的工作也与二十世纪另一项伟大的进步——量子力学——有相似之处,量子力学通过用“概率云”取代点粒子而颠覆了传统观念。“[这]些‘概率云’,取代了以前令人安心的物质粒子,奇怪地让我想起了那些难以捉摸的‘开邻域’,它们像短暂的幻影一样填充在拓扑斯中,围绕着想象中的‘点’,”他写道(R&S,第 P60 页)。

然而,尽管格罗滕迪克的成就非凡,他却将自己的创造能力追溯到某种相当谦逊的东西:孩子般天真、热切的好奇心。“发现是孩子的特权,”他在《收获与播种》(第 1 页)中写道,“孩子不害怕再次犯错,不害怕看起来像个傻瓜,不害怕不严肃,不害怕做事与众不同。”对于发现和创造的工作,格罗滕迪克认为智力天赋和技术能力次于孩子对知识和理解的简单渴望。这个孩子在我们每个人心中,尽管它可能被边缘化、被忽视或被淹没。“我们每个人都可以重新发现什么是发现和创造,没有人能发明它们”(R&S,第 2 页)。

这种孩子般好奇心的一个方面是对真理一丝不苟的忠诚。格罗滕迪克在撰写数学著作时教给他的学生一项重要的纪律:绝不说任何虚假的东西。几乎正确或基本正确的陈述是不允许的。可以含糊其辞,但当给出精确细节时,必须只说真实的事情。事实上,格罗滕迪克的一生就是对真理的不断追寻。从他的数学工作到《收获与播种》,甚至到“好消息之信”,格罗滕迪克都以孩子般毫不掩饰的诚实写作。他讲述真理——他所感知的他的真理。即使他犯了事实错误或被不正确的假设误导,他也坦诚地呈现了他头脑中的想法。他从未试图隐藏自己是谁以及他的想法。

格罗滕迪克对真理的追寻将他带到了数学思想的最深根源和人类心理感知的遥远边界。他经历了一段漫长的旅程。“在他比利牛斯山脉的独自隐居中,亚历山大·格罗滕迪克在他所经历的一切之后,有权休息,”伊夫·拉德盖勒里写道 [Ladegaillerie]。“他值得我们的钦佩和尊重,但最重要的是,考虑到我们欠他的,我们必须让他安宁。”

参考文献

- [Circle] 格罗滕迪克圈 (The Grothendieck Circle), http://www.grothendieck-circle.org.

- [Corr] Correspondence Grothendieck-Serre. Société Mathématique de France, 2001. (Bilingual French-English edition, AMS, 2003.) (格罗滕迪克-塞尔通信录)

- [Deriv] Les Dérivateurs, by Alexandre Grothendieck, edited by M. Künzer, J. Malgoire, and G. Maltsiniotis. Available at http://www.math.jussieu.fr/~maltsin/groth/Derivateurs.html. (《导出子》,亚历山大·格罗滕迪克著)

- [Aubin] D. AUBIN, A Cultural History of Catastrophes and Chaos: Around the “Institut des Hautes Études Scientifiques,” France, doctoral thesis, Princeton University, 1998. (灾难与混沌的文化史:围绕法国“高等科学研究所”,博士论文)

- [Festschrift] The Grothendieck Festschrift: A Collection of Articles Written in Honor of the 60th Birthday of Alexander Grothendieck, Volumes I–III (P. Cartier, L. Illusie, N. M. Katz, G. Laumon, Y. Manin, and K. A. Ribet, eds.), Progress in Mathematics, vol. 87, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1990. (格罗滕迪克纪念文集:为庆祝亚历山大·格罗滕迪克 60 岁生日而撰写的文章集)

- [Herreman] A. HERREMAN, Découvrir et transmettre: La dimension collective des mathématiques dans Récoltes et Semailles d’Alexandre Grothendieck, Prépublications de l’IHÉS, 2000. Available at http://name.math.univ-rennes1.fr/alain.herreman/. (发现与传递:亚历山大·格罗滕迪克的《收获与播种》中数学的集体维度)

- [Infeld] L. INFELD, Whom the Gods Love. The Story of Évariste Galois, Whittlesey House, New York, 1948. (神所爱的人:埃瓦里斯特·伽罗瓦的故事)

- [Intell] English translation of Grothendieck’s letter declining the 1988 Crafoord Prize, Math. Intelligencer 11 (1989). (格罗滕迪克拒绝 1988 年克拉福德奖信件的英文翻译)

- [Ladegaillerie] Y. LADEGAILLERIE, Alexandre Grothendieck après 1970. Personal communication. (1970 年后的亚历山大·格罗滕迪克。个人通讯)

- [LeMonde] Lettre à l’Académie Royale des Sciences de Suède: Le mathématicien français Alexandre Grothendieck refuse le prix Crafoord, Le Monde, May 4, 1988. (致瑞典皇家科学院的信:法国数学家亚历山大·格罗滕迪克拒绝克拉福德奖)

- [Marche] A. GROTHENDIECK, La Longue Marche à Travers la Théorie de Galois, volume 1, edited and with a foreword by Jean Malgoire, Université Montpellier II, Département des Sciences Mathématiques, 1995. (《穿越伽罗瓦理论的长征》,第一卷)

- [Notices] Crafoord Prize recipients named, Notices Amer. Math. Soc. (July/August 1988), 811–812. (克拉福德奖获得者公布,《美国数学会通讯》)

- [R&S] A. GROTHENDIECK, Récoltes et Semailles: Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, et Centre National de la Recherche Scientifique, 1986. (Parts available in the original French at http://mapage.noos.fr/recoltesetsemailles/. Partial translations are available in English at http://www.fermentmagazine.org/home5.html, in Russian at http://elenakosilova.narod.ru/studia/groth.htm, and in Spanish at http://kolmogorov.unex.es/navarro/res.) (《收获与播种:关于一位数学家过去的思考与见证》)

- [Rankin] R. A. RANKIN, Contributions to the theory of Ramanujan’s function and similar arithmetical functions. I. The zeros of the function on the line . II. The order of the Fourier coefficients of integral modular forms, Proc. Cambridge Philos. Soc. 35 (1939), 351–372. (对拉马努金函数 及类似算术函数理论的贡献)

- [Schneps1] The Grothendieck Theory of Dessins d’Enfants (L. Schneps, ed.), London Math. Soc. Lecture Note Ser., vol. 200, Cambridge University Press, 1994. (格罗滕迪克的儿童画理论)

- [Schneps2] Geometric Galois Actions (L. Schneps and P. Lochak, eds.), London Math. Soc. Lecture Note Ser., vols. 242 and 243, Cambridge University Press, 1997. (几何伽罗瓦作用)

- [Vietnam] A. GROTHENDIECK, La vie mathématique en République Democratique du Vietnam, text of a lecture presented in Paris on December 20, 1967. Unpublished. (越南民主共和国的数学生活,1967 年 12 月 20 日在巴黎演讲稿。未发表。)

致谢

对以下人士的协助表示衷心感谢:Norbert A’Campo, James Arthur, Michael Artin, Hyman Bass, Armand Borel, Jean-Pierre Bourguignon, Felix Browder, Justine Bumby, Richard Bumby, Pierre Cartier, Pierre Deligne, Edward Effros, Gerd Faltings, Momota Ganguli, Robin Hartshorne, Alain Herreman, Friedrich Hirzebruch, Susan Holmes, Chaim Honig, Luc Illusie, Nicholas Katz, Dieter Kotschick, Klaus Künnemann, Yves Ladegaillerie, Pierre Lochak, Andy Magid, Jean Malgoire, Bernard Malgrange, Barry Mazur, Colin McLarty, Vikram Mehta, William Messing, Shigeyuki Morita, David Mumford, Jose Barros Neto, Arthur Ogus, Michel Raynaud, Paulo Ribenboim, David Ruelle, Winfried Scharlau, Leila Schneps, Jean-Pierre Serre, John Tate, Karin Tate, Jacques Tits, and Michel Waldschmidt.

本文使用的照片由 Michael Artin、塔塔研究所 (Tata Institute)、Karin Tate 以及格罗滕迪克圈网站 (http://www.grothendieck-circle.org) 提供。