仿佛来自虚空:亚历山大·格罗滕迪克的一生(上部)

- 作者:阿林·杰克逊 (Allyn Jackson)

这是关于亚历山大·格罗滕迪克生平的两部分文章的第一部分。文章的第二部分将在下一期《Notices》上发表。

Et toute science, quand nous l’entendons non comme un instrument de pouvoir et de domination, mais comme aventure de connaissance de notre espèce à travers les âges, n’est autre chose que cette harmonie, plus ou moins vaste et plus ou moins riche d’une époque à l’autre, qui se déploie au cours des générations et des siècles, par le délicat contrepoint de tous les thèmes apparus tour à tour, comme appelés du néant.

And every science, when we understand it not as an instrument of power and domination but as an adventure in knowledge pursued by our species across the ages, is nothing but this harmony, more or less vast, more or less rich from one epoch to another, which unfurls over the course of generations and centuries, by the delicate counterpoint of all the themes appearing in turn, as if summoned from the void.

(中文翻译:) 每一门科学,当我们不把它理解为权力和统治的工具,而是理解为我们人类跨越时代进行的知识探险时,它无非就是这种和谐——时而广阔,时而贫瘠,因时代而异——它在世代与世纪的进程中展开,通过所有相继出现的主题之间精妙的对位,宛如从虚无中被召唤而来。

——《收获与播种》(Récoltes et Semailles),第P20页

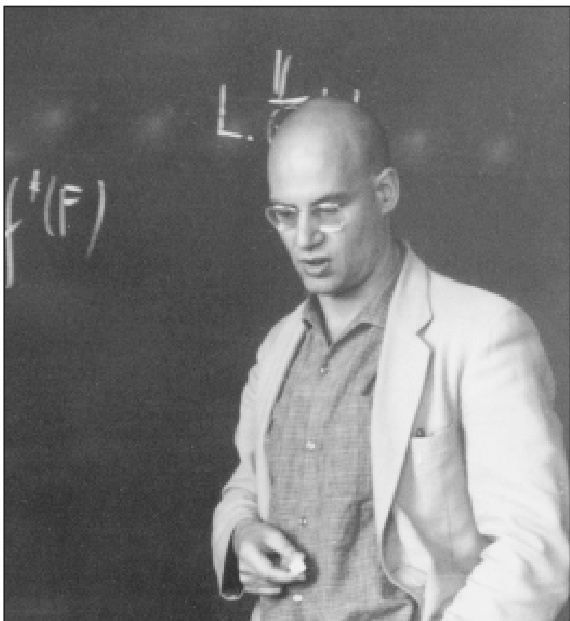

亚历山大·格罗滕迪克是一位对数学事物具有极高敏感性的数学家,他对数学结构中错综复杂而又优雅的线条有着深刻的洞察力。他履历中的几个亮点——他是法国高等科学研究所(IHÉS)的创始成员之一,并于1966年获得菲尔兹奖——足以确保他在二十世纪数学万神殿中的地位。但这些细节无法捕捉他工作的精髓,他的工作根植于某种远为有机和谦逊的东西。正如他在长篇回忆录《收获与播种》(Récoltes et Semailles, R&S)中所写:“决定研究者创造力和想象力品质的,是他倾听万物之声的专注品质”(原文强调,P27页)。如今,格罗滕迪克自己的声音,体现在他的书面著作中,仿佛穿越虚空传到我们耳边:现年七十六岁的他,十多年来一直隐居在法国南部一个偏远的小村庄里。

用密歇根大学海曼·巴斯(Hyman Bass)的话来说,格罗滕迪克以一种“宇宙般普适”的视角改变了数学的面貌。这种观点已被数学界彻底吸收,以至于如今的新来者很难想象这个领域并非一直如此。格罗滕迪克在代数几何领域留下了最深的印记,他强调通过发现数学对象之间的关系来理解对象本身。他拥有极其强大、近乎超凡脱俗的抽象能力,使他能够在高度普适的背景下看待问题,并且他以极其精确的方式运用这种能力。事实上,自二十世纪中叶以来,整个领域日益增长的普适性和抽象性趋势,在很大程度上归功于格罗滕迪克的影响。与此同时,他从未追求为普适而普适,那种做法可能导致贫瘠而无趣的数学。

格罗滕迪克在第二次世界大战期间的早年生活充满了混乱和创伤,他的教育背景也并非最佳。他如何从这些匮乏的起点脱颖而出,并将自己打造成世界顶尖数学家之一,这是一个充满戏剧性的故事——同样戏剧性的是,他在1970年决定突然离开那个让他取得最伟大成就、并深受其非凡个性影响的数学圈。

早年生活 (Early Life)

Ce qui me satisfaisait le moins, dans nos livres de maths [au lycée], c’était l’absence de toute définition sérieuse de la notion de longueur (d’une courbe), d’aire (d’une surface), de volume (d’un solide). Je me suis promis de combler cette lacune, dès que j’en aurais le loisir.

What was least satisfying to me in our [high school] math books was the absence of any serious definition of the notion of length (of a curve), of area (of a surface), of volume (of a solid). I promised myself I would fill this gap when I had the chance.

(中文翻译:) 在我们[高中]的数学书中,最让我不满意的是,对于长度(曲线的)、面积(曲面的)、体积(立体的)这些概念,完全缺乏任何严肃的定义。我向自己保证,一旦有空闲,我就会填补这个空白。

——《收获与播种》,第P3页

普林斯顿高等研究院的阿尔芒·博雷尔(Armand Borel)(他于2003年8月去世,享年80岁)记得他第一次见到格罗滕迪克的情景,那是在1949年11月巴黎的一次布尔巴基讨论班上。在讲座间隙,当时二十多岁的博雷尔正与查尔斯·埃雷斯曼(Charles Ehresmann)聊天,后者时年四十五岁,是法国数学界的领军人物。据博雷尔回忆,一个年轻人大步走向埃雷斯曼,没有任何寒暄,直接问道:“你是拓扑群方面的专家吗?”埃雷斯曼不想显得不谦虚,回答说,是的,他对拓扑群有所了解。那个年轻人坚持说:“但我需要一个真正的专家!” 这就是亚历山大·格罗滕迪克,时年二十一岁——鲁莽、热情,算不上不礼貌,但缺乏社交上的圆滑。博雷尔记得格罗滕迪克提出的问题是:每一个局部拓扑群都是一个全局拓扑群的芽吗?结果,博雷尔知道一个反例。这个问题表明格罗滕迪克当时已经在进行非常普适性的思考。

格罗滕迪克在1940年代末的巴黎时光,是他第一次真正接触到数学研究的世界。在此之前,他的生活故事——至少是已知的部分——几乎没有线索表明他注定会成为那个世界的主导人物。关于格罗滕迪克家庭背景和早年生活的许多细节是零散的或未知的。明斯特大学的温弗里德·沙尔劳(Winfried Scharlau)正在撰写格罗滕迪克的传记,并仔细研究了他生活的这部分。以下传记简述中的许多信息来自对沙尔劳的采访以及他收集的关于格罗滕迪克的传记材料[Scharlau]。

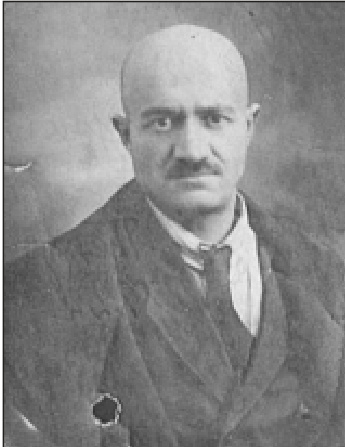

格罗滕迪克的母亲汉卡(Hanka),1917年。

格罗滕迪克的父亲,名字可能是亚历山大·夏皮罗(Alexander Shapiro),于1889年10月11日出生在乌克兰新济布科夫(Novozybkov)的一个犹太家庭。夏皮罗是一名无政府主义者,并参与了二十世纪初沙皇俄国的各种起义。他在十七岁时被捕,

设法躲过了死刑判决,但在几次越狱和被捕后,他总共在监狱里度过了大约十年。格罗滕迪克的父亲有时被与另一位更著名的活动家混淆,后者也叫亚历山大·夏皮罗,并参与了部分相同的政治运动。这位在约翰·里德(John Reed)的著作《震撼世界的十天》(Ten Days that Shook the World)中被描绘的夏皮罗,后来移民到纽约,并于1946年在那里去世,那时格罗滕迪克的父亲已经去世四年了。另一个区分细节是,格罗滕迪克的父亲只有一只手臂。根据贾斯汀·邦比(Justine Bumby)的说法(她曾在1970年代与格罗滕迪克共同生活并育有一子),他的父亲在试图逃避警察抓捕时因自杀未遂而失去了手臂。格罗滕迪克本人可能无意中促成了对这两个夏皮罗的混淆;例如,法国高等科学研究所的皮埃尔·卡地亚(Pierre Cartier)在[Cartier2]中提到,格罗滕迪克坚称里德书中人物之一是他的父亲。

1921年,夏皮罗离开俄国,并在余生中一直处于无国籍状态。为了隐藏他的政治过去,他获得了名为亚历山大·塔纳罗夫(Alexander Tanaroff)的身份证件,并在此后的生活中一直使用这个名字。他在法国、德国和比利时度过了一段时间,与无政府主义者和其他革命团体交往。在1920年代中期柏林的激进圈子里,他遇到了格罗滕迪克的母亲,约翰娜(汉卡)·格罗滕迪克(Johanna (Hanka) Grothendieck)。她于1900年8月21日出生在汉堡一个信奉路德宗的中产阶级家庭。为了反抗传统教养,她被吸引到柏林,那里是前卫文化和革命社会运动的温床。她和夏皮罗都渴望成为作家。他从未发表过任何作品,但她发表了一些报纸文章;特别是在1920年至1922年间,她为一份名为《耻辱柱》(Der Pranger)的左翼周报撰稿,该报关注汉堡社会边缘的妓女问题。很久以后,在1940年代末,她写了一部自传体小说《一个女人》(Eine Frau),但从未出版。

童年时期的A. 格罗滕迪克。

塔纳罗夫一生中大部分时间是街头摄影师,这个职业让他能够独立谋生,而无需处于违背他无政府主义原则的雇主-雇员关系中。他和汉卡之前都结过婚,并且各自有一个前次婚姻的孩子,她有一个女儿,他有一个儿子。亚历山大·格罗滕迪克于1928年3月28日出生在柏林,家庭成员包括汉卡、塔纳罗夫以及汉卡第一次婚姻所生的女儿麦迪(Maidi),麦迪比亚历山大大四岁。在家里,以及后来在他亲密的朋友中,他被称为舒里克(Shurik);他父亲的昵称是萨沙(Sascha)。虽然格罗滕迪克从未见过他的同父异母兄弟,但在1980年代撰写的手稿《追寻叠》(A La Poursuite des Champs (Pursuing Stacks))中,他将此书献给了他。

1933年,纳粹上台时,夏皮罗从柏林逃往巴黎。同年12月,汉卡决定跟随她的丈夫,于是她把儿子托付给汉堡附近布兰肯内瑟(Blankenese)的一个寄养家庭;麦迪则被留在柏林的一个残疾儿童机构,尽管她并非残疾人(R&S,第472-473页)。寄养家庭的负责人是威廉·海多恩(Wilhelm Heydorn),他的非凡生平在他的传记《只做凡人!》(Nur Mensch Sein!)[Heydorn]中有概述;书中包含一张1934年亚历山大·格罗滕迪克的照片,并简要提到了他。海多恩曾是一名路德宗牧师和军官,后来离开教会,担任小学教师和自然疗法医师(Heilpraktiker,如今大致可译为“替代医学从业者”)。1930年,他创立了一个理想主义政党,名为“人类党”(Menschheitspartei),后被纳粹取缔。海多恩自己有四个孩子,他和妻子达格玛(Dagmar)出于基督徒的责任感,收养了几个在二战前动荡时期与家人失散的寄养儿童。

格罗滕迪克在海多恩家待了五年,从五岁到十一岁,并在此期间上学。达格玛·海多恩的一份回忆录提到,年轻的亚历山大非常自由、完全诚实且毫无拘束。在海多恩家期间,格罗滕迪克只收到母亲的几封信,而父亲则杳无音讯。尽管汉卡在汉堡仍有亲戚,但从未有人来看望她的儿子。与父母的突然分离对格罗滕迪克来说是极大的创伤,正如他在《收获与播种》(第473页)中提到的那样。沙尔劳推测,年轻的亚历山大在海多恩家可能并不特别快乐。他从小生活在一个由无政府主义者夫妇组成的自由家庭,海多恩家更严格的氛围可能让他感到不适。实际上,他与住在海多恩家附近的其他一些家庭关系更近,成年后他仍与他们通信多年。他也给海多恩家写信,并多次访问汉堡,最后一次是在1980年代中期。

到了1939年,战争迫在眉睫,海多恩家面临的政治压力越来越大,他们无法再继续收养寄养儿童。格罗滕迪克的情况尤其困难,因为他看起来像犹太人。他父母的确切下落不明,但达格玛·海多恩写信给法国驻汉堡领事馆,设法将消息传递给了在巴黎的夏皮罗和在尼姆(Nîmes)的汉卡。一旦与父母取得联系,当时11岁的格罗滕迪克被送上从汉堡开往巴黎的火车。他在1939年5月与父母团聚,并在战争爆发前短暂地共同生活了一段时间。

格罗滕迪克在汉堡期间,他父母具体在做什么尚不清楚,但他们一直保持政治活跃。他们前往西班牙参加西班牙内战,并在佛朗哥获胜后逃往法国的众多人之中。由于他们的政治活动,汉卡和她的丈夫在法国被视为危险的外国人。格罗滕迪克到法国与他们团聚后不久,夏皮罗被关进了勒韦尔内(Le Vernet)集中营,这是所有法国集中营中最糟糕的一个。他很可能再也没有见过他的妻子和儿子。

1942年8月,他被法国当局驱逐到奥斯威辛集中营并遇害。麦迪此时的遭遇不明,但最终她嫁给了一名美国士兵并移民到美国;几年前她去世了。

1940年,汉卡和她的儿子被关进位于芒德(Mende)附近的里厄克罗(Rieucros)拘留营。就拘留营而言,里厄克罗算是较好的一个,格罗滕迪克被允许去芒德的公立中学(lycée)上学。尽管如此,生活仍然充满匮乏和不确定性。他告诉邦比,他和母亲有时会受到法国人的排斥,因为他们不知道汉卡反对纳粹。有一次他从营地逃跑,企图刺杀希特勒,但很快被抓回。“这很可能让他丧命,”邦比指出。他一直很强壮,擅长拳击,这些特质在当时很有用,因为他有时会成为欺凌的目标。

两年后,母子分离;汉卡被送到另一个拘留营,而她的儿子最终来到了尚邦苏利尼翁(Chambon-sur-Lignon)镇。新教牧师安德烈·特罗克梅(André Trocmé)已将这个山区度假小镇尚邦转变为抵抗纳粹的据点,以及保护犹太人和其他在战争期间处于危险境地者的避难所[Hallie]。在那里,格罗滕迪克被一个瑞士组织资助的儿童之家收留。他进入了在尚邦为年轻人提供教育而设立的塞文诺学院(Collège Cévenol),并获得了高中毕业证书(baccalauréat)。尚邦居民的英勇努力保护了难民的安全,但生活仍然岌岌可危。在《收获与播种》中,格罗滕迪克提到了周期性的犹太人搜捕行动,这会迫使他和同学们四散躲藏在树林里几天(P2页)。

他还叙述了他在芒德和尚邦上学的一些记忆。很明显,尽管年轻时历经困难和颠沛流离,他从小就拥有强烈的内在罗盘。在他的数学课上,他不依赖老师来区分什么是深刻的、什么是无关紧要的,什么是对的、什么是错的。他发现教科书中的数学问题重复乏味,且脱离了任何能赋予它们意义的背景。“这些是书本的问题,而不是我的问题,”他写道。当一个问题确实吸引了他,他会完全沉浸其中,不计花费多少时间(P3页)。

从蒙彼利埃到巴黎再到南锡 (From Montpellier to Paris to Nancy)

Monsieur Soula [mon professeur de calcul] m’assurait…que les derniers problèmes qui s’étaient encore posés en maths avaient été résolus, il y avait vingt ou trente ans, par un dénommé Lebesgue. Il aurait développé justement (drôle de coïncidence, décidement!) une théorie de la mesure et de l’intégration, laquelle mettait un point final à la mathématique.

Mr. Soula [my calculus teacher] assured me that the final problems posed in mathematics had been resolved, twenty or thirty years before, by a certain Lebesgue. He had exactly developed (an amusing coincidence, certainly!) a theory of measure and integration, which was the endpoint of mathematics.

(中文翻译:) 苏拉先生[我的微积分老师]向我保证……数学中最后遗留的问题,在二三十年前,已经被一个叫勒贝格的人解决了。他恰好(真是个有趣的巧合,确实!)发展了一套测度与积分理论,这给数学画上了句号。

——《收获与播种》,第P4页

当欧洲战争于1945年5月结束时,亚历山大·格罗滕迪克十七岁。他和母亲搬到蒙彼利埃(Montpellier)郊外一个葡萄酒产区的村庄梅萨尔格(Maisargues)居住。他进入蒙彼利埃大学就读,母子俩靠他的学生奖学金和在葡萄收获季节打零工为生;他母亲也做家政清洁工作。随着时间的推移,他越来越少去上大学的课程,因为他发现老师们大多只是重复教科书上的内容。当时,蒙彼利埃“在数学教学方面是法国大学中最落后的之一,”让·迪厄多内(Jean Dieudonné)写道[D1]。

在这个缺乏灵感的环境中,格罗滕迪克在蒙彼利埃的三年大部分时间都致力于填补他在高中教科书中感受到的空白——如何为长度、面积和体积提供令人满意的定义。他独自一人,基本上重新发现了测度论和勒贝格积分的概念。这段经历是格罗滕迪克与阿尔伯特·爱因斯坦生平的几个相似之处之一;年轻时的爱因斯坦也曾独立发展出统计物理学中的一些思想,后来才发现约西亚·威拉德·吉布斯(Josiah Willard Gibbs)早已发现了这些思想。

1948年,在蒙彼利埃完成理科硕士学位(Licence ès Sciences)后,格罗滕迪克前往法国主要的数学中心巴黎。在1995年法国一本杂志[Ikonicoff]上刊登的一篇关于格罗滕迪克的文章中,法国教育官员安德烈·马尼耶(André Magnier)回忆了格罗滕迪克申请去巴黎的奖学金的情景。马尼耶让他描述一下他在蒙彼利埃进行的项目。“我惊呆了,”文章引述马尼耶的话说。“原定二十分钟的会面,他却滔滔不绝地讲了两个小时,向我解释他如何‘用手头的工具’重建了那些花费了几十年才建立起来的理论。他展现出非凡的洞察力。”马尼耶还补充道:“格罗滕迪克给人的印象是一个非凡的年轻人,但因苦难和匮乏而显得有些失衡。”马尼耶立即推荐格罗滕迪克获得奖学金。

格罗滕迪克在蒙彼利埃的微积分老师苏拉先生(Monsieur Soula)建议他去巴黎,并联系卡丹(Cartan),卡丹曾是苏拉的老师。至于卡丹这个名字指的是当时年近八十的父亲埃利·卡丹(Élie Cartan),还是当时四十多岁的儿子亨利·卡丹(Henri Cartan),格罗滕迪克并不知道(R&S,第19页)。当他于1948年秋天抵达巴黎时,他向那里的数学家展示了他在蒙彼利埃完成的工作。正如苏拉告诉他的那样,这些结果早已为人所知。但格罗滕迪克并未感到失望。事实上,这段早期的独立探索可能对他作为数学家的发展至关重要。在《收获与播种》中,他谈到这段时间:“在孤独中,我不知不觉地学到了数学家这门行当的精髓——这是任何大师都无法真正传授的东西。没有人告诉我,但我‘凭直觉’知道自己是个数学家:一个‘做’数学的人,在最完整的意义上——就像人们‘做’爱一样”(P5页)。

他开始参加由亨利·卡丹在巴黎高等师范学院(École Normale Supérieure)主持的传奇讨论班。这个讨论班遵循一种模式,格罗滕迪克后来在其职业生涯中也大力采用:在一个学年中通过讲座探讨一个主题,并将讲座系统地整理和出版。1948-1949年卡丹讨论班的主题是单纯代数拓扑和层论——当时是前沿课题,在法国其他地方都没有教授[D1]。事实上,这距离让·勒雷(Jean Leray)提出层的概念并没有多久。在卡丹讨论班上,格罗滕迪克首次遇到了当时许多杰出的数学家,包括克劳德·谢瓦莱(Claude Chevalley)、让·德尔萨特(Jean Delsarte)、让·迪厄多内(Jean Dieudonné)、罗歇·戈德芒(Roger Godement)、洛朗·施瓦茨(Laurent Schwartz)和安德烈·韦伊(André Weil)。当时卡丹的学生中包括让-皮埃尔·塞尔(Jean-Pierre Serre)。除了参加卡丹讨论班,格罗滕迪克还去听了勒雷在法兰西公学院(Collège de France)开设的关于当时新概念“局部凸空间”的课程。

作为几何学家埃利·卡丹的儿子,本身也是一位杰出的数学家,并且是巴黎高等师范学院的教授,亨利·卡丹在许多方面都是巴黎数学精英圈的中心。此外,他是少数几位在战后努力与德国同事接触的法国数学家之一。尽管他对战争的恐怖有着切身体会:他的兄弟参加了抵抗运动(Résistance),被德国人俘虏并斩首。卡丹和当时许多顶尖数学家——如埃雷斯曼、勒雷、谢瓦莱、德尔萨特、迪厄多内和韦伊——有着共同的背景,都是“normaliens”,即毕业于法国最负盛名的高等教育机构巴黎高等师范学院。

当格罗滕迪克加入卡丹的讨论班时,他是一个局外人:他不仅是战后法国生活的讲德语者,而且他微薄的教育背景与他所在的群体形成了鲜明对比。然而,在《收获与播种》中,格罗滕迪克说他在这个环境中并未感到陌生,并回忆起他受到的“亲切欢迎”的温暖记忆(第19-20页)。他的直言不讳引人注目:在为卡丹百岁诞辰致敬时,让·塞尔夫(Jean Cerf)回忆起大约在那个时候,在卡丹讨论班上看到“一个陌生人(正是格罗滕迪克)竟然敢于像与卡丹平起平坐一样,从房间后面与他对话”[Cerf]。格罗滕迪克可以自由提问,然而,他写道,他也发现自己难以学会那些周围人似乎瞬间就能掌握并玩转的东西,“就像他们从摇篮里就知道一样”(R&S,P6页)。这可能是为什么在1949年10月,根据卡丹和韦伊的建议,他离开了巴黎高深莫测的氛围,前往节奏较慢的南锡(Nancy)。此外,正如迪厄多内所写[D1],格罗滕迪克此时对拓扑向量空间的兴趣超过了代数几何,所以南锡是他理所当然要去的地方。

在南锡的学徒生涯 (Apprenticeship in Nancy)

…l’affection circulait…depuis ce premier moment où j’ai été reçu avec affection à Nancy, en 1949, dans la maison de Laurent et Hélène Schwartz (où je faisais un peu partie de la famille), celle de Dieudonné, celle de Godement (qu’en un temps je hantais également régulièrement). Cette chaleur affectueuse qui a entouré mes premiers pas dans le monde mathématique, et que j’ai eu tendance un peu à oublier, a été importante pour toute ma vie de mathématicien.

…the affection circulated…from that first moment when I was received with affection in Nancy in 1949, in the house of Laurent and Hélène Schwartz (where I was somewhat a member of the family), in that of Dieudonné, in that of Godement (which at that time also became one of my regular haunts). This affectionate warmth that surrounded my first steps in the mathematical world, and that I have had some tendency to forget, was important in my entire life as a mathematician.

(中文翻译:) ……情谊流淌……从1949年我第一次在南锡受到洛朗和海伦·施瓦茨家(在那里我有点像家庭成员一样)的亲切接待开始,到迪厄多内家,再到戈德芒家(那段时间我也经常去那里)。这种围绕着我在数学世界最初步伐的亲切温暖,尽管我有些倾向于忘记它,但对我整个数学家生涯都至关重要。

——《收获与播种》,第42页

在1940年代末,南锡是法国最强的数学中心之一;事实上,虚构的尼古拉·布尔巴基(Nicolas Bourbaki)据说来自“南加哥大学”(University of Nancago),这个名字既指韦伊曾在芝加哥大学的经历,也指他在南锡的布尔巴基同伴们。南锡的教员包括德尔萨特、戈德芒、迪厄多内和施瓦茨。格罗滕迪克在南锡的同学中有雅克-路易·利翁(Jacques-Louis Lions)和贝尔纳·马尔格朗日(Bernard Malgrange),他们和格罗滕迪克一样都是施瓦茨的学生,还有保罗·里本博伊姆(Paulo Ribenboim),这位巴西人二十二岁时与格罗滕迪克大约同时到达南锡。

根据如今是安大略省女王大学荣休教授的里本博伊姆的说法,南锡的节奏没有巴黎那么紧张,教授们有更多时间陪伴学生。里本博伊姆说,他当时的印象是格罗滕迪克来南锡是因为他缺乏背景知识,难以跟上卡丹高强度的讨论班。但这并非格罗滕迪克直言不讳说出来的:“他不是那种会承认自己不懂的人!”里本博伊姆评论道。尽管如此,格罗滕迪克非凡的才华显而易见,里本博伊姆记得曾将他视为偶像。格罗滕迪克可能极其专注,有时以一种 brazen(译注:这里可以理解为“直率大胆”甚至“有些鲁莽”)的方式表达自己,里本博伊姆回忆说:“他不是刻薄,而是对自己和所有人都要求极高。”格罗滕迪克几乎没什么书;他不是通过阅读来学习,而是尝试自己重新构建。而且他工作非常努力。里本博伊姆记得施瓦茨告诉他:你看起来是个不错、心态平衡的年轻人;你应该和格罗滕迪克交朋友,做点什么让他不至于只顾着工作。

迪厄多内和施瓦茨在南锡主持一个关于拓扑向量空间的讨论班。正如迪厄多内在[D1]中解释的那样,当时巴拿赫空间及其对偶性已经很清楚了,但局部凸空间的概念才刚刚引入,其对偶性的一般理论尚未建立。在研究这个领域时,他和施瓦茨遇到了一系列问题,他们决定把这些问题交给格罗滕迪克。令他们震惊的是,几个月后,他不仅解决了所有问题,还继续研究泛函分析中的其他问题。“当1953年准备授予他博士学位时,不得不在他写的六篇论文中选择一篇,其中任何一篇都达到了优秀博士论文的水平,”迪厄多内写道。

被选为他博士论文的是《拓扑张量积与核空间》(“Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires”),这篇论文首次展现了他后来贯穿整个作品的普适性思维的迹象。核空间的概念在这篇论文中首次提出,并已得到广泛应用。施瓦茨在一个巴黎讨论班“格罗滕迪克的张量积”(“Les produits tensoriels d’après Grothendieck”)中推广了格罗滕迪克的成果,该讨论班讲义于1954年出版[Schwartz]。此外,格罗滕迪克的博士论文于1955年作为专著发表在AMS Memoirs系列中;1990年第七次重印[Gthesis]。

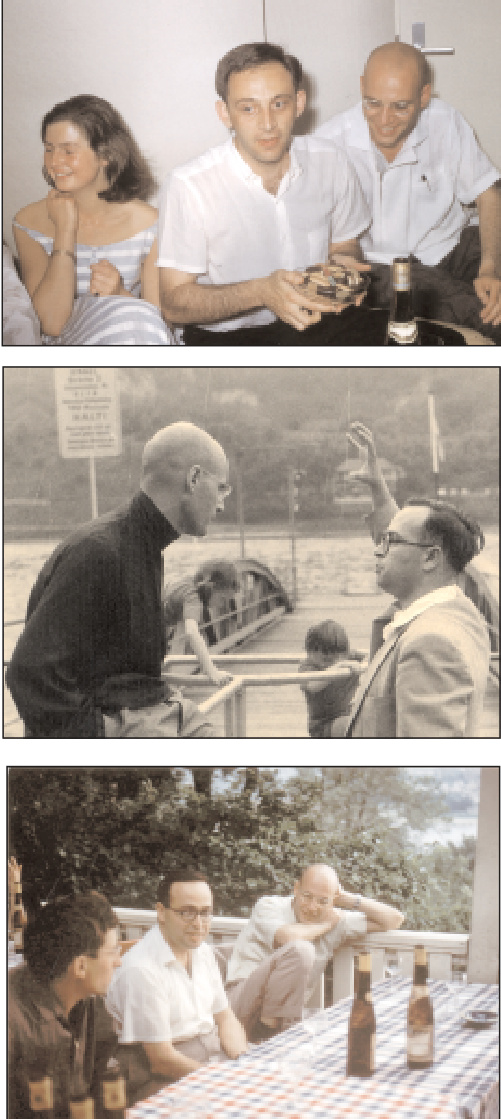

上图:1961年工作会议(Arbeitstagung)期间,在希策布鲁赫(Hirzebruch)家的派对。(左至右)Dorothea von Viereck,拉乌尔·博特(Raoul Bott),格罗滕迪克。中图:与迈克尔·阿蒂亚(Michael Atiyah)。下图:波恩,1961年,工作会议期间的短途旅行,伊恩·詹姆斯(Ioan James),迈克尔·阿蒂亚,格罗滕迪克。

加州大学洛杉矶分校的爱德华·G·埃弗罗斯(Edward G. Effros)评论说,格罗滕迪克在泛函分析方面的工作“相当了不起”。“可以说,他是第一个意识到二战后蓬勃发展的代数/范畴方法可以应用于泛函分析这个高度分析性的分支的人。”在某些方面,格罗滕迪克走在了时代的前面。埃弗罗斯指出,格罗滕迪克的工作至少花了十五年时间才被完全纳入主流巴拿赫空间理论,部分原因在于人们不愿接受他更具代数性的视角。埃弗罗斯说,近年来,随着巴拿赫空间理论的“量子化”,他的工作影响力与日俱增,而格罗滕迪克的范畴方法尤其适用于此。

尽管格罗滕迪克的数学工作开局良好,但他的个人生活并不安定。他和母亲一起住在南锡,里本博伊姆回忆说,他母亲因肺结核偶尔卧病在床。她在拘留营里染上了这种病。大约在这个时候,她正在写她的自传体小说《一个女人》。格罗滕迪克与一位经营他和母亲租住房间的寄宿公寓的年长女性发生关系,

导致了他的第一个孩子——儿子塞尔日(Serge)的出生;塞尔日主要由他的母亲抚养。完成博士学位后,格罗滕迪克获得永久职位的希望渺茫:他是无国籍人士,当时非公民很难在法国获得永久工作。成为法国公民需要服兵役,而格罗滕迪克拒绝这样做。自1950年以来,他通过法国国家科学研究中心(CNRS)获得了一个职位,但这更像是一个研究金,而非永久工作。在某个时候,他曾考虑学习木工来赚钱(R&S,第1246(*)页)。

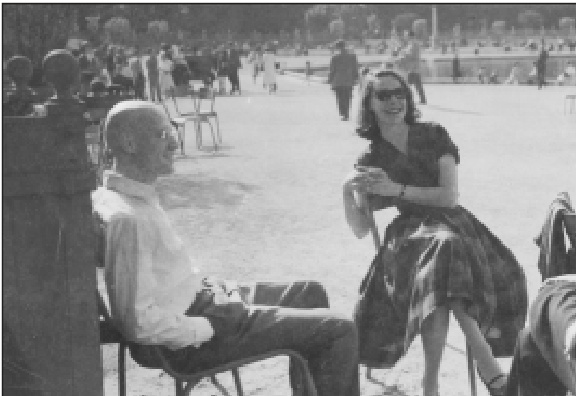

上图:巴黎,与卡琳·泰特(Karin Tate),1964年。下图:与E. 鲁夫特(E. Luft),在莱茵河上短途旅行,1961年。

洛朗·施瓦茨于1952年访问巴西,并向那里的人们讲述了他才华横溢的年轻学生在法国找工作遇到困难的情况。结果,格罗滕迪克收到了圣保罗大学(Universidade de São Paulo)的访问教授职位邀请,他在1953年和1954年期间担任此职。据当时在圣保罗是学生、现为罗格斯大学荣休教授的何塞·巴罗斯-内托(José Barros-Neto)说,格罗滕迪克做了特殊安排,以便能够返回巴黎参加秋季举行的讨论班。巴西数学界的第二语言是法语,所以格罗滕迪克很容易教学并与同事交流。去圣保罗,格罗滕迪克延续了巴西和法国之间的科学交流传统:除了施瓦茨,韦伊、迪厄多内和德尔萨特都在1940年代和1950年代访问过巴西。韦伊于1945年1月来到圣保罗,一直待到1947年秋天,之后去了芝加哥大学。法国和巴西之间的数学联系至今仍在继续。里约热内卢的纯数学与应用数学研究所(IMPA)有一个巴西-法国合作协议,吸引了许多法国数学家到IMPA。

在《收获与播种》中,格罗滕迪克将1954年称为“艰难的一年”(“l’année pénible”)(第163页)。整整一年,他试图在拓扑向量空间中的逼近问题上取得进展,但未成功,这个问题直到大约二十年后才通过与格罗滕迪克尝试使用的方法不同的方法解决。这是“我一生中唯一一次做数学变得令我厌烦的时刻!”他写道。这次挫折教会了他一个教训:总是在火上多放几块“数学的烙铁”,这样如果一个问题过于顽固,还有别的事情可以做。

圣保罗大学的教授哈伊姆·霍尼格(Chaim Honig)在格罗滕迪克在那里时是数学系的助教,他们成为了好朋友。霍尼格说格罗滕迪克过着相当简朴和孤独的生活,靠牛奶和香蕉度日,完全沉浸在数学中。霍尼格曾问格罗滕迪克为什么选择数学。格罗滕迪克回答说他有两个特别的热情,数学和钢琴,但他选择了数学,因为他认为这样更容易谋生。他的数学天赋是如此显而易见,霍尼格说,“我很惊讶他在任何时候会在数学和音乐之间犹豫不决。”

格罗滕迪克计划与在里约热内卢的莱奥波尔多·纳赫宾(Leopoldo Nachbin)合写一本关于拓扑向量空间的著作,但这本书从未实现。然而,格罗滕迪克在圣保罗教授了一门关于拓扑向量空间的课程并整理了笔记,这些笔记随后由大学出版。巴罗斯-内托是该课程的学生,并为笔记写了一个引言章节,给出了一些基本预备知识。巴罗斯-内托回忆说,在巴西期间,格罗滕迪克曾谈论过转换领域。他“非常非常有野心,”巴罗斯-内托说。“你能感觉到那种驱动力——他必须做一些基础的、重要的、根本性的事情。”

一颗冉冉升起的新星 (A Rising Star)

La chose essentielle, c’était que Serre à chaque fois sentait fortement la riche substance derrière un énoncé qui, de but en blanc, ne m’aurait sans doute fait ni chaud ni froid—et qu’il arrivait à “faire passer” cette perception d’une substance riche, tangible, mystérieuse— cette perception qui est en même temps désir de connaître cette substance, d’y pénétrer.

The essential thing was that Serre each time strongly sensed the rich meaning behind a statement that, on the page, would doubtless have left me neither hot nor cold—and that he could “transmit” this perception of a rich, tangible, and mysterious substance—this perception that is at the same time the desire to understand this substance, to penetrate it.

(中文翻译:) 最关键的是,塞尔每次都能强烈地感受到一个陈述背后丰富的内涵,而这个陈述,乍一看,大概不会让我有任何感觉——而他能够“传递”出这种对丰富、可感、神秘内涵的感知——这种感知同时也是了解这种内涵、深入其中的渴望。

——《收获与播种》,第556页

格勒诺布尔大学(Université de Grenoble)的贝尔纳·马尔格朗日回忆说,格罗滕迪克写完博士论文后,声称自己对拓扑向量空间不再感兴趣。“他告诉我,‘没什么可做的了,这个学科已经死了’,”马尔格朗日回忆道。当时,学生被要求准备“第二论文”,这篇论文不包含原创工作,但旨在展示对与论文主题相距甚远的另一个数学领域的深刻理解。格罗滕迪克的第二论文是关于层论的,这项工作可能为他对代数几何的兴趣埋下了种子,他将在代数几何领域做出最伟大的工作。格罗滕迪克的博士论文答辩在巴黎举行,马尔格朗日回忆说,答辩结束后,他、格罗滕迪克和亨利·卡丹挤进一辆出租车,去洛朗·施瓦茨家吃午饭。他们打车是因为马尔格朗日滑雪摔断了腿。“在出租车上,卡丹向格罗滕迪克解释了他在层论方面说的一些错误,”马尔格朗日回忆道。

离开巴西后,格罗滕迪克于1955年在堪萨斯大学度过了一年,这可能是应N. 阿朗扎恩(N. Aronszajn)的邀请[Corr]。在那里,格罗滕迪克开始沉浸于同调代数。正是在堪萨斯期间,他写了《关于同调代数的几点》(“Sur quelques points d’algèbre homologique”),这篇论文在专家中以其发表期刊《东北数学杂志》(Tôhoku Mathematical Journal)的名字,非正式地被称为“Tôhoku论文”[To]。这篇论文成为了同调代数的经典之作,扩展了卡丹和艾伦伯格(Eilenberg)关于模的工作。同样在堪萨斯期间,格罗滕迪克撰写了《带结构层的纤维空间的一般理论》(“A general theory of fiber spaces with structure sheaf”),作为国家科学基金会的一份报告发表。这份报告发展了他关于非阿贝尔上同调的初步想法,他后来在代数几何的背景下重新探讨了这个主题。

大约在这个时候,格罗滕迪克开始与法兰西公学院的让-皮埃尔·塞尔通信,他曾在巴黎见过塞尔,后来在南锡也遇到过;他们书信的一部分于2001年以法语原文出版,并于2003年以法英双语版本出版[Corr]。这是一段长期而富有成果的互动的开始。这些信件展示了两位截然不同的数学家之间深刻而充满活力的数学纽带。格罗滕迪克展现了天马行空的想象力,而塞尔敏锐的理解和更广博的知识则常常将其拉回现实。有时在信中,格罗滕迪克表现出令人惊讶的无知程度:例如,有一次,他问塞尔黎曼ζ函数是否有无限多个零点([Corr],第204页)。“他对经典代数几何的了解几乎为零,”塞尔回忆道。“我自己对经典代数几何的了解也好不了多少,但我试图在这方面帮助他。但是……有那么多悬而未决的问题,这并不重要。”格罗滕迪克不是那种会

1961年一次工作会议(Arbeitstagung)期间,在波恩的希策布鲁赫家中度过的一个晚上。

1961年一次工作会议(Arbeitstagung)期间,在波恩的希策布鲁赫家中度过的一个晚上。

紧跟最新文献的人,在很大程度上,他依赖塞尔告诉他正在发生什么。在《收获与播种》中,格罗滕迪克写道,他在几何学方面学到的大部分东西,除了自学之外,都是从塞尔那里学到的(第555-556页)。但塞尔不仅仅是教格罗滕迪克东西;他能够消化思想,并以一种格罗滕迪克觉得特别引人入胜的方式来讨论它们。格罗滕迪克称塞尔为“引爆器”(detonator),他提供了点燃思想爆炸导火索的火花。

事实上,格罗滕迪克将他工作的许多核心主题追溯到塞尔。例如,大约在1955年,是塞尔在上同调的背景下向格罗滕迪克描述了韦伊猜想——这个背景在韦伊最初提出猜想时并未明确说明,而正是这个背景吸引了格罗滕迪克(R&S,第840页)。通过他关于韦伊猜想的“凯勒”(Kählerian)类比的想法,塞尔也启发了格罗滕迪克构思所谓的“标准猜想”,这些猜想更为普适,并将韦伊猜想作为推论包含在内(R&S,第210页)。

1956年,格罗滕迪克在堪萨斯度过一年后回到法国,他拥有CNRS职位,大部分时间在巴黎度过。他和塞尔继续通过信件通信,并定期通电话。这时格罗滕迪克开始更深入地研究拓扑学和代数几何。他“充满了想法,”阿尔芒·博雷尔回忆道。“我确信他会做出一些一流的成果。但后来出来的成果比我预期的要高得多。那是他的黎曼-罗赫定理版本,那是一个了不起的定理。这真是数学的杰作。”

黎曼-罗赫定理的经典形式在十九世纪中叶被证明。它解决的问题是:紧黎曼曲面上,在指定有限点集处极点阶数有界的亚纯函数的空间维数是多少?答案是黎曼-罗赫公式,它用曲面的不变量来表示维数——从而在曲面的解析性质和拓扑性质之间建立了深刻的联系。弗里德里希·希策布鲁赫(Friedrich Hirzebruch)在1953年取得了重大进展,他将黎曼-罗赫定理推广到不仅适用于黎曼曲面,而且适用于复数域上的射影非奇异簇。

数学界为这一壮举欢呼,这似乎是这个问题的最终定论。

“格罗滕迪克走过来说,‘不,黎曼-罗赫定理不是关于簇的定理,它是关于簇之间态射的定理’,”普林斯顿大学的尼古拉斯·卡茨(Nicholas Katz)说。“这是一个根本性的新观点……定理的陈述本身就完全改变了。”范畴论的基本哲学,即应该更关注对象之间的箭头而不是对象本身,当时才刚刚开始产生影响。“[格罗滕迪克]所做的是将这种哲学应用于一个非常困难的数学领域,”博雷尔说。“这确实是范畴和函子的精神,但从未有人想过在这样一个困难的课题上这样做……如果人们得到了那个陈述并理解了它,也许会有其他人能够证明它。但陈述本身领先其他人十年。”

这个定理,也由杰拉德·沃什尼策(Gerard Washnitzer)在1959年独立证明[Washnitzer],不仅适用于复代数簇——基域特征为零的情况——而且适用于任何基域上的真光滑代数簇。希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理随后作为一个特例得出。黎曼-罗赫定理的一个深远推广出现在1963年,由迈克尔·阿蒂亚和伊萨多·辛格(Isadore Singer)证明了阿蒂亚-辛格指标定理。在他的证明过程中,格罗滕迪克引入了现在所谓的格罗滕迪克群,它们基本上提供了一种新的拓扑不变量。格罗滕迪克自己称它们为K-群,它们为阿蒂亚和希策布鲁赫发展拓扑K-理论提供了起点。拓扑K-理论随后又启发了代数K-理论,两者从那时起一直是活跃的研究领域。

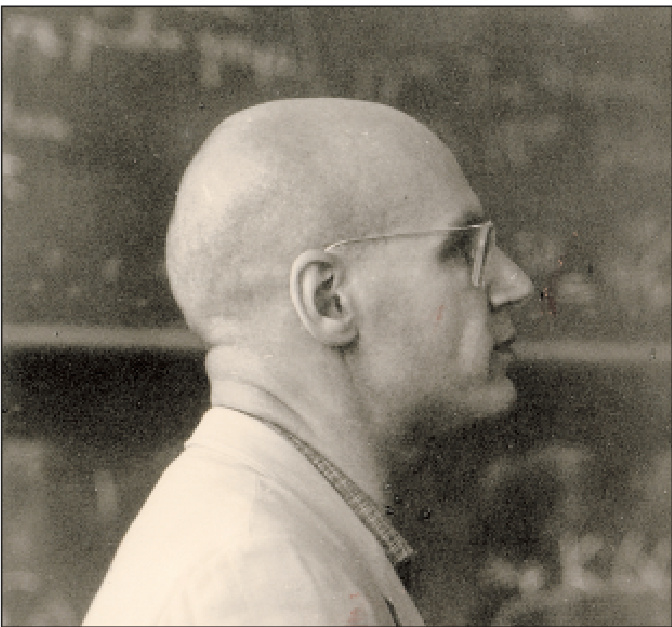

波恩,大约1965年。

波恩,大约1965年。

“工作会议”(Arbeitstagung),字面意思是“工作会议”,由希策布鲁赫在波恩大学发起,四十多年来一直是前沿数学研究的论坛。正是在1957年7月的第一次工作会议上,格罗滕迪克谈到了他在黎曼-罗赫方面的工作。但奇怪的是,这个结果并没有以他的名字发表;它出现在博雷尔和塞尔的一篇论文中[BS](证明后来也作为一篇报告出现在1966-67年布瓦马里代数几何讨论班(Séminaire de Géometrie Algébrique du Bois Marie)第6卷中)。1957年秋天访问IAS期间,塞尔收到格罗滕迪克的一封信,其中包含证明的概要(1957年11月1日的信,见[Corr])。他和博雷尔组织了一个讨论班试图理解它。由于格罗滕迪克忙于许多其他事情,他建议他的同事们整理并发表他们的讨论班笔记。但博雷尔推测,格罗滕迪克不愿亲自撰写结果可能还有另一个原因。“格罗滕迪克的主要哲学是数学应该被简化为一系列小的、自然的步骤,”博雷尔说。“只要你还没能做到这一点,你就没有理解发生了什么……而他的黎曼-罗赫证明用了一个技巧,une astuce。所以他不喜欢它,所以他不想发表它……他还有很多其他事情要做,他对写下这个技巧不感兴趣。”

这并非格罗滕迪克最后一次革新一个学科的观点。“这种情况一次又一次地发生,他会遇到一些人们已经思考了,在某些情况下,一百年的问题……然后完全改变了人们对这个学科的看法,”卡茨评论道。格罗滕迪克不仅在解决悬而未决的问题,而且在重新构建它们提出的问题本身。

一个新世界的开启 (A New World Opens)

[J’ai fini] par me rendre compte que cette idéologie du “nous, les grands et nobles esprits…”, sous une forme particulièrement extrême et virulente, avait sévi en ma mère depuis son enfance, et dominé sa relation aux autres, qu’elle se plaisait à regarder du haut de sa grandeur avec une commisération souvent dédaigneuse, voire méprisante.

[I eventually] realized that this ideology of “we, the grand and noble spirits…” in a particularly extreme and virulent form, raged in my mother since her childhood and dominated her relations to others, whom she liked to view from the height of her grandeur with a pity that was frequently disdainful, even contemptuous.

(中文翻译:) [我最终]意识到这种“我们,伟大而高尚的灵魂……”的意识形态,以一种特别极端和恶毒的形式,从小就在我母亲身上肆虐,并主导了她与他人的关系,她喜欢从她高高在上的角度,带着常常是轻蔑甚至鄙视的怜悯来看待他人。

——《收获与播种》,第30页

根据霍尼格的说法,格罗滕迪克的母亲至少在他待在巴西的部分时间里和他在一起,尽管霍尼格说他从未见过她。她是否在堪萨斯和他在一起尚不清楚。当格罗滕迪克于1956年回到法国时,他们可能没有继续住在一起。在1957年11月于巴黎写给塞尔的一封信中,格罗滕迪克询问是否可以租下塞尔计划空出的一个巴黎公寓。“我是为我母亲考虑的,她在布瓦科隆布(Bois-Colombes)过得不太好,而且非常孤立,”格罗滕迪克解释道[Corr]。事实上,他的母亲在年底前就去世了。

朋友和同事们说,格罗滕迪克谈到他的父母时都带着极大的钦佩,近乎崇拜。在《收获与播种》中,格罗滕迪克表达了对他们深沉而根本的爱。多年来,他的办公室里一直挂着一幅他父亲引人注目的肖像画,由勒韦尔内营地的一位狱友所画。正如皮埃尔·卡地亚描述的那样,肖像画展示了一个剃光头、眼神“充满火焰”的男人[Cartier1];多年来,格罗滕迪克也剃光头。根据里本博伊姆的说法,汉卡·格罗滕迪克为她才华横溢的儿子感到非常自豪,而他反过来也对母亲有着极其深厚的依恋。

母亲去世后,格罗滕迪克经历了一段灵魂探索的时期,在此期间他停止了所有数学活动,并考虑成为一名作家。几个月后,他决定回到数学领域,完成他已开始发展的一些想法的工作。那是1958年,正如格罗滕迪克所说,那是“可能是我整个数学生活中最多产的一年”(R&S,P24页)。此时,他正与一位名叫米雷耶(Mireille)的女性生活在一起,几年后他与她结婚,并育有三个孩子:约翰娜(Johanna)、马修(Mathieu)和亚历山大(Alexandre)。米雷耶与格罗滕迪克的母亲关系密切,据认识他们的人说,她比格罗滕迪克年长不少。

德克萨斯大学奥斯汀分校的约翰·泰特(John Tate)和他当时的妻子卡琳·泰特,

与米雷耶和婴儿马修,巴黎,1965年5月。

与米雷耶和婴儿马修,巴黎,1965年5月。

在1957-58学年待在巴黎,在那里他们第一次见到了格罗滕迪克。格罗滕迪克丝毫没有表现出他归咎于母亲的那种傲慢。“他只是友好,同时相当天真和孩子气,”约翰·泰特回忆道。“许多数学家都相当孩子气,某种意义上不谙世故,但格罗滕迪克比大多数人更甚。他看起来就像个纯真的人——不世故,没有伪装,没有虚假。他思维非常清晰,解释事情非常有耐心,没有任何优越感。他没有被文明、权力或争强好胜所污染。”卡琳·泰特回忆说,格罗滕迪克有很强的享受能力,他很有魅力,而且喜欢笑。但他有时也可能极其专注,看待事物非黑即白,没有灰色地带。而且他很诚实:“你总是知道在他面前自己处于什么位置,”她说。“他不假装任何事情。他很直接。”她和她的兄弟,麻省理工学院的迈克尔·阿廷(Michael Artin),都看到了格罗滕迪克的个性与他们的父亲埃米尔·阿廷(Emil Artin)之间的相似之处。

格罗滕迪克有“令人难以置信的理想主义倾向,”卡琳·泰特回忆道。例如,他拒绝在家里铺任何地毯,因为他认为地毯仅仅是一种装饰性的奢侈品。她还记得他穿着轮胎做的凉鞋。“他认为这些太棒了,”她说。“它们象征着他所尊重的那种东西——利用你所拥有的,将就着用。”在他的理想主义中,他也可能极其不切实际。在格罗滕迪克和米雷耶1958年第一次访问哈佛之前,他给了她一本他最喜欢的小说,以便她能提高她相当薄弱的英语知识。那本小说是《白鲸记》(Moby Dick)。

新几何学的诞生 (The Birth of the New Geometry)

Avec un recul de près de trente ans, je peux dire maintenant que c’est l’année [1958] vraiment où est née la vision de la géometrie nouvelle, dans le sillage des deux maître-outils de cette géometrie: les schémas (qui représentent une métamorphose de l’ancienne notion de “variété algébrique”), et les topos (qui représentent une métamorphose, plus profonde encore, de la notion d’espace).

With hindsight of thirty years, I can now say that [1958] is the year where the vision of the new geometry was really born, in the wake of two mastertools of this geometry: schemes (which represent a metamorphosis of the old notion of “algebraic variety”), and toposes (which represent a metamorphosis, yet more profound, of the notion of space).

(中文翻译:) 回顾近三十年,我现在可以说,[1958]年确实是新几何学愿景真正诞生的一年,紧随其后的是这门几何学的两大核心工具:概形(schemes)(它代表了旧的“代数簇”概念的蜕变),以及拓扑斯(topos)(它代表了“空间”概念更深层次的蜕变)。

——《收获与播种》,第P23页

1958年8月,格罗滕迪克在爱丁堡举行的国际数学家大会(ICM)上作了大会报告[Edin]。这次演讲以非凡的预见性,概述了他接下来十几年将要研究的许多主要主题。此时很明显,他的目标是证明安德烈·韦伊著名的猜想,这些猜想暗示了代数簇的离散世界与拓扑学的连续世界之间存在深刻的统一性。

当时,代数几何正在迅速发展,有许多不需要大量背景知识的开放问题。最初,主要研究对象是复数域上的簇。在二十世纪早期,这个领域是意大利数学家的专长,如圭多·卡斯泰尔诺沃(Guido Castelnuovo)、费代里戈·恩里克斯(Federigo Enriques)和弗朗切斯科·塞韦里(Francesco Severi)。尽管他们发展了许多巧妙的思想,但并非所有结果都得到了严格证明。在1930年代和1940年代,其他数学家,包括B. L. 范德瓦尔登(B. L. van der Waerden)、安德烈·韦伊和奥斯卡·扎里斯基(Oscar Zariski),希望研究任意域上的簇,特别是特征为 的域上的簇,这在数论中很重要。但是,由于意大利代数几何学派缺乏严谨性,有必要为该领域建立新的基础。这就是韦伊在他1946年的著作《代数几何基础》(Foundations of Algebraic Geometry)[Weil1]中所做的工作。

韦伊猜想出现在他1949年的论文[Weil2]中。受数论问题的启发,韦伊研究了一种由埃米尔·阿廷在特殊情况下引入的特定zeta函数;它被称为zeta函数,是因为它的定义类比于黎曼zeta函数。给定一个定义在特征为 的有限域上的代数簇 ,可以计算 在该域上有理点的数量,以及在每个有限扩域上的相应数量。然后将这些数量纳入一个生成函数,即 的zeta函数。韦伊证明了对于曲线和阿贝尔簇,这个zeta函数具有三个性质:它是有理函数,它满足一个函数方程,并且它的零点和极点具有某种特定的形式。这种形式,在进行变量替换后,恰好对应于黎曼猜想。此外,韦伊观察到,如果 是由特征零的簇 模 约化得到的,那么当zeta函数表示为有理函数时, 的贝蒂数(Betti numbers)可以从 的zeta函数中读出。韦伊猜想提出,如果为射影非奇异代数簇定义这样一个zeta函数,这些相同的事实是否仍然成立。特别是,像贝蒂数这样的拓扑数据是否会出现在zeta函数中?这个代数几何与拓扑学之间猜想的联系暗示着,当时正在为拓扑空间开发的一些新工具,如上同调理论,可以被调整用于代数簇。由于其与经典黎曼猜想的相似性,韦伊猜想的第三个有时被称为“同余黎曼猜想”(congruence Riemann hypothesis);这被证明是三个猜想中最难证明的一个。

“一旦[韦伊]猜想被提出,很明显它们将在某种程度上发挥核心作用,”卡茨说,“既因为它们作为‘黑箱’陈述本身就很了不起,也因为似乎很明显,解决它们需要开发出令人难以置信的新工具,这些工具本身就必定非常有价值——事实证明完全正确。” 高等研究院的皮埃尔·德利涅(Pierre Deligne)说,正是代数几何与拓扑学之间猜想的联系吸引了格罗滕迪克。他喜欢“将韦伊的梦想变成强大机器”的想法,德利涅评论道。

格罗滕迪克对韦伊猜想感兴趣,并非因为它们著名或者别人认为它们困难。事实上,他并非被难题的挑战所驱动。他感兴趣的是那些似乎指向更大、隐藏结构的问题。“他的目标是找到并创造问题所属的自然栖息地,”德利涅指出。“这才是他感兴趣的部分,而不是解决问题本身。”这种方法与当时另一位伟大的数学家约翰·纳什(John Nash)形成对比。在他的数学黄金时期,纳什寻找被同事认为最重要和最具挑战性的特定问题[Nasar]。“纳什就像一位奥林匹克运动员,”密歇根大学的海曼·巴斯评论道。“他对巨大的个人挑战感兴趣。”如果说纳什是问题解决者的理想典范,那么格罗滕迪克就是理论构建者的理想典范。巴斯说,格罗滕迪克“对数学可能成为什么样子有着宏大的愿景。”

1958年秋天,格罗滕迪克首次访问了哈佛大学数学系。泰特是那里的教授,系主任是奥斯卡·扎里斯基。此时,格罗滕迪克已经用当时新发展的上同调方法重新证明了连通性定理,这是扎里斯基在1940年代证明的最重要成果之一。据当时是扎里斯基学生的布朗大学大卫·芒福德(David Mumford)说,扎里斯基本人从未采用过新方法,但他理解其威力,并希望他的学生接触到这些方法,这就是他邀请格罗滕迪克来哈佛的原因。

芒福德指出,扎里斯基和格罗滕迪克相处得很好,尽管作为数学家他们截然不同。据说扎里斯基遇到困难时,会走到黑板前画一个自相交曲线的图像,这能让他刷新对各种想法的理解。“传言说他会在黑板角落画这个图,然后擦掉它,再进行他的代数运算,”芒福德解释道。“他必须通过创造一个几何图像并重建从几何到代数的联系来清理思绪。”据芒福德说,这是格罗滕迪克绝不会做的事情;他似乎从不从例子出发,除非是那些极其简单、近乎平凡的例子。除了同调图外,他也极少画图。

芒福德回忆说,当格罗滕迪克第一次被邀请到哈佛时,他在访问前与扎里斯基有一些通信。那是在众议院非美活动调查委员会(House Un-American Activities Committee)时代之后不久,获得签证的一个要求是宣誓不会试图推翻美国政府。格罗滕迪克告诉扎里斯基他拒绝做出这样的承诺。当被告知他可能最终会入狱时,格罗滕迪克说只要学生可以探望他并且他想要多少书都可以得到,那么坐牢也可以接受。

在格罗滕迪克在哈佛的讲座中,芒福德发现其抽象的跳跃令人惊叹。有一次他问格罗滕迪克如何证明某个引理,得到的回答是一个高度抽象的论证。芒福德起初不相信如此抽象的论证能够证明如此具体的引理。“然后我回去思考了两天,意识到这完全正确,”芒福德回忆道。“他比我见过的任何人都更能做出绝对惊人的跳跃,进入一个数量级上更抽象的东西……他总是寻找某种方式来阐述问题,剥离掉表面上的一切,让你觉得什么都没剩下。然而,确实有东西剩下,他能在这种看似真空中找到真正的结构。”

英雄岁月 (The Heroic Years)

Pendant les années héroiques de l’IHÉS, Dieudonné et moi en avons été les seuls membres, et les seuls aussi à lui donner crédibilité et audience dans le monde scientifique. …Je me sentais un peu comme un cofondateur “scientifique”, avec Dieudonné, de mon institution d’attache, et je comptais bien y finir mes jours! J’avais fini par m’identifier fortement à l’IHÉS….

During the heroic years of the IHÉS, Dieudonné and I were the only members, and the only ones also giving it credibility and an audience in the scientific world. …I felt myself a bit like a “scientific” co-founder, with Dieudonné, of the institution where I was on the faculty, and I counted on ending my days there! I ended up strongly identifying with the IHÉS….

(中文翻译:) 在IHÉS的英雄岁月里,迪厄多内和我是它唯一的成员,也是唯一在科学界赋予它信誉和听众的人。……我感觉自己有点像,和迪厄多内一起,是我所属机构的“科学”共同创始人,而且我原本打算在那里度过余生!我最终对IHÉS产生了强烈的认同感……

——《收获与播种》,第169页

1958年6月,法国高等科学研究所(IHÉS)在其赞助者于巴黎索邦大学的一次会议上正式成立。创始人莱昂·莫查恩(Léon Motchane)是一位拥有物理学博士学位的商人,他的愿景是在法国建立一个类似于普林斯顿高等研究院的独立研究机构。IHÉS最初的计划是专注于三个领域的基础研究:数学、理论物理和人文科学方法论。虽然第三个领域从未站稳脚跟,但在十年内,IHÉS已确立了自己作为世界顶级数学和理论物理中心之一的地位,拥有一支小而精干的教员队伍和活跃的访问学者项目。

根据科学史家大卫·奥班(David Aubin)的博士论文[Aubin],正是在1958年的爱丁堡大会上,或者可能更早,莫查恩说服了迪厄多内和格罗滕迪克接受新成立的IHÉS的教授职位。卡地亚在[Cartier2]中写道,莫查恩最初想聘请迪厄多内,而迪厄多内接受职位的条件是也向格罗滕迪克发出邀请。由于IHÉS从一开始就独立于国家,聘请格罗滕迪克尽管他是无国籍人士也没有问题。两位教授于1959年3月正式上任,格罗滕迪克于同年5月开始了他的代数几何讨论班。在1958年大会上获得菲尔兹奖的勒内·托姆(René Thom)于1963年10月加入教员队伍,IHÉS的理论物理部分随着1962年路易·米歇尔(Louis Michel)和1964年大卫·吕埃勒(David Ruelle)的任命而启动。因此,到1960年代中期,莫查恩为他的新研究所聚集了一批杰出的研究人员。

直到1962年,IHÉS都没有固定的办公地点。办公空间是从蒂耶尔基金会(Fondation Thiers)租用的,讨论班在那里或巴黎的大学举行。奥班报告说,IHÉS的一位早期访问学者阿瑟·怀特曼(Arthur Wightman)被期望在他的酒店房间里工作。据说,当一位访问学者指出图书馆不足时,格罗滕迪克回答说:“我们不读书,我们写书!”确实,在早期,研究所的大部分活动都围绕着《IHÉS数学出版物》(Publications mathématiques de l’IHÉS)展开,该刊物以基础性著作《代数几何基础》(Éléments de Géométrie Algébrique)的最初几卷开篇,这部著作普遍以其缩写EGA而闻名。事实上,EGA的写作在迪厄多内和格罗滕迪克正式在IHÉS上任前半年前就开始了;[Corr]中的一处参考将写作的开始时间定在1958年秋天。

EGA的作者署名为格罗滕迪克,“与让·迪厄多内合作”。格罗滕迪克撰写笔记和草稿,由迪厄多内充实和润色。正如阿尔芒·博雷尔解释的那样,格罗滕迪克是那个对EGA有全局视野的人,而迪厄多内只有逐行的理解。“迪厄多内用一种相当笨重的风格来写,”博雷尔评论道。同时,“迪厄多内当然效率惊人。没有其他人能在不毁掉自己工作的情况下完成这件事。”对于当时想进入该领域的人来说,从EGA学习可能是一项艰巨的挑战。如今,它很少被用作该领域的入门读物,因为有许多其他更易于理解的教科书可供选择。但那些教科书并没有做到EGA旨在做到的事情,即全面系统地解释研究概形所需的一些工具。当格尔德·法尔廷斯(Gerd Faltings)(现任波恩马克斯·普朗克数学研究所)在普林斯顿大学时,他鼓励他的博士生阅读EGA。对于今天的许多数学家来说,EGA仍然是一个有用且全面的参考文献。现任IHÉS所长让-皮埃尔·布吉尼翁(Jean-Pierre Bourguignon)说,该研究所每年仍然售出超过100套EGA。

大约1965年。

大约1965年。

格罗滕迪克对EGA将涵盖的内容计划宏大。在1959年8月给塞尔的一封信中,他给出了一个简短的概要,其中包括基本群、范畴论、留数、对偶性、相交理论、韦伊上同调,以及“如果上帝允许,一点同伦论。”“除非出现意想不到的困难或者我陷入困境,这个‘巨著’(multiplodocus)应该在3年内完成,最多4年,”格罗滕迪克乐观地写道,用了他和塞尔开玩笑的术语“multiplodocus”,意为一篇非常长的论文。“我们就能开始做代数几何了!”他得意地说。结果,EGA在几乎指数级增长后失去了动力:第一章和第二章各一卷,第三章两卷,最后一章,即第四章,有四卷。总共,它们构成了1800页。尽管未能达到格罗滕迪克的计划,EGA仍然是一部不朽的著作。

EGA的标题与尼古拉·布尔巴基系列的标题《数学基础》(Éléments de Mathématique)相呼应,后者又呼应了欧几里得的《几何原本》(Elements),这并非巧合:格罗滕迪克曾是布尔巴基的成员数年,从1950年代末开始,并与许多其他成员关系密切。布尔巴基是一群数学家的笔名,其中大多数是法国人,他们合作撰写了一系列关于数学的基础性论著。迪厄多内是布尔巴基小组的创始人之一,与亨利·卡丹、克劳德·谢瓦莱、让·德尔萨特和安德烈·韦伊共同创立。通常大约有十名成员,小组的构成随着时间的推移而演变。第一本布尔巴基著作出现于1939年,该小组的影响力在1950年代和1960年代达到顶峰。这些书的目的是为数学的核心领域提供公理化处理,其普适性水平足以使这些书对尽可能多的数学家有用。这些书诞生于小组成员之间生动、有时甚至是激烈的讨论中,其中许多人个性鲜明,观点独特。博雷尔曾是布尔巴基25年的成员,他写道,这种合作可能是“数学史上独一无二的事件”[Borel]。布尔巴基汇集了当时一些顶尖数学家的努力,他们无私地、匿名地投入了大量时间和精力来编写能够让广大领域易于理解的文本。这些文本产生了巨大影响,到了1970年代和1980年代,有人抱怨布尔巴基的影响力过大。此外,一些人批评这些书的风格过于抽象和普适。

布尔巴基的工作和格罗滕迪克的工作在普适性和抽象性水平上,以及在旨在奠定基础、全面和系统化方面有一些相似之处。主要区别在于,布尔巴基涵盖了一系列数学领域,而格罗滕迪克则专注于在代数几何领域发展新思想,并将韦伊猜想作为主要目标。此外,格罗滕迪克的工作非常以他自己的内在愿景为中心,而布尔巴基则是一个融合其成员观点的合作成果。

博雷尔在[Borel]中描述了1957年3月的布尔巴基会议,该会议被称为“不屈函子大会”(Congress of the inflexible functor),因为格罗滕迪克提议从更范畴化的角度重写关于层论的布尔巴基草稿。布尔巴基放弃了这个想法,认为这可能导致无休止的基础建设循环。格罗滕迪克“无法真正与布尔巴基合作,因为他有他的宏大机器,而布尔巴基对他来说不够普适,”塞尔回忆道。此外,塞尔评论说,“我认为他不太喜欢布尔巴基的体系,在那里我们会真正详细讨论草稿并批评它们。……那不是他做数学的方式。他想自己做。”格罗滕迪克于1960年离开了布尔巴基,尽管他仍然与许多成员保持密切关系。

有传言说格罗滕迪克离开布尔巴基是因为与韦伊发生冲突,但事实上,两人只有短暂的交集:遵循成员必须在50岁退休的规定,韦伊于1956年离开了小组。尽管如此,格罗滕迪克和韦伊作为数学家确实非常不同。正如德利涅所说,“韦伊多少觉得格罗滕迪克对意大利几何学家所做的工作和所有经典文献过于无知,而且韦伊不喜欢构建庞大机器的风格。……他们的风格截然不同。”

除了EGA之外,格罗滕迪克在代数几何方面的另一主要作品是《布瓦马里代数几何讨论班》(Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie),简称SGA,其中包含他在IHÉS讨论班上所作讲座的书面版本。它们最初由IHÉS分发。SGA 2由North-Holland和Masson联合出版,其余卷由Springer-Verlag出版。SGA 1源于1960-1961年的讨论班,该系列的最后一卷SGA 7源于1967-1969年。与旨在奠定基础的EGA相比,SGA描述了格罗滕迪克讨论班中正在进行的研究。他在巴黎的布尔巴基讨论班上展示了他的许多成果,这些成果被收集在FGA(Fondements de la Géométrie Algébrique)中,于1962年出版。总计,EGA、SGA和FGA约有7500页。

魔法扇 (The Magic Fan)

[S]’il y a une chose en mathématique qui (depuis toujours sans doute) me fascine plus que toute autre, ce n’est ni “le nombre”, ni “la grandeur”, mais toujours la forme. Et parmi les mille-et-un visages que choisit la forme pour se révéler à nous, celui qui m’a fasciné plus que tout autre et continue à me fasciner, c’est la structure cachée dans les choses mathématiques.

[I]f there is one thing in mathematics that fascinates me more than anything else (and doubtless always has), it is neither “number” nor “size”, but always form. And among the thousand-andone faces whereby form chooses to reveal itself to us, the one that fascinates me more than any other and continues to fascinate me, is the structure hidden in mathematical things.

(中文翻译:) 如果说数学中有一件事物比其他任何事物都更让我着迷(而且无疑一直如此),那既不是“数”,也不是“量”,而永远是形式。在形式选择向我们展示的千百种面貌中,最让我着迷并持续让我着迷的,是隐藏在数学事物中的结构。

——《收获与播种》,第P27页

在《收获与播种》的第一卷中,格罗滕迪克对其工作进行了一个旨在让非数学家也能理解的概述性介绍(P25-48页)。他在那里写道,在最根本的层面上,这项工作寻求两个世界的统一:“算术世界,其中居住着没有连续性概念的(所谓的)‘空间’,以及连续量的世界,其中居住着严格意义上的‘空间’,分析学家的方法可以触及”。韦伊猜想之所以如此诱人,正是因为它们提供了关于这种统一性的线索。格罗滕迪克没有直接尝试解决韦伊猜想,而是极大地推广了它们的整个背景。这样做使他能够感知到猜想所栖身的、并且只提供了惊鸿一瞥的更大结构。在《收获与播种》的这一部分,格罗滕迪克解释了他工作中的一些关键思想,包括概形(scheme)、层(sheaf)和拓扑斯(topos)。

基本上,概形是代数簇概念的推广。给定一系列素数特征的有限域,一个概形依次产生一系列簇,每个簇都有其独特的几何形状。“这些不同特征的不同簇的阵列可以被想象成一种‘无限的簇之扇’(每个特征对应一个),”格罗滕迪克写道。“‘概形’就是这个魔法扇,它像许多不同的‘分支’一样,连接着所有可能特征的‘化身’或‘体现’。”推广到概形使得能够以统一的方式研究一个簇的所有不同“化身”。在格罗滕迪克之前,“我认为人们并不真的相信你可以这样做,”迈克尔·阿廷评论道。“这太激进了。没有人有勇气去想这可能是工作的方式,以完全的普适性来工作。这是非常了不起的。”

从十九世纪意大利数学家恩里科·贝蒂(Enrico Betti)的洞察开始,同调及其对偶上同调被发展为研究拓扑空间的工具。基本上,上同调理论提供了不变量,可以被认为是衡量空间某个方面的“标尺”。由韦伊猜想中隐含的洞察所点燃的巨大希望是,拓扑空间的上同调方法可以被调整用于簇和概形。这个希望在格罗滕迪克及其合作者的工作中得到了很大程度的实现。“将这些上同调技术引入”代数几何,“就像黑夜与白昼的区别,”芒福德指出。“它完全颠覆了这个领域。就像傅里叶分析前后的分析学。一旦你掌握了傅里叶技术,你突然就对看待函数的方式有了这种深刻的洞察力。上同调也是类似的情况。”

层的概念由让·勒雷构思,并由亨利·卡丹和让-皮埃尔·塞尔进一步发展。在他被称为FAC(“Faisceaux algébriques cohérents”,[FAC])的开创性论文中,塞尔展示了如何在代数几何中使用层。格罗滕迪克在《收获与播种》中没有确切说明什么是层,但他描述了这个概念如何改变了格局:当层的思想出现时,就好像古老标准的上同调“标尺”突然倍增成无限阵列的新“标尺”,各种尺寸和形式,每一种都完美地适合其独特的测量任务。更重要的是,一个空间上所有层的范畴携带了如此多的信息,以至于人们基本上可以“忘记”空间是什么。所有的信息都在层中——格罗滕迪克称之为引领他走上发现之路的“沉默而可靠的向导”。

拓扑斯的概念,格罗滕迪克写道,是“空间概念的蜕变”。层的概念提供了一种从拓扑环境(空间所在之处)转换到范畴环境(层的范畴所在之处)的方法。那么,拓扑斯可以被描述为一个范畴,它即使不一定来自普通空间,却仍然具有层范畴的所有“良好”性质。拓扑斯的概念,格罗滕迪克写道,突显了这样一个事实:“在一个拓扑空间中真正重要的根本不是它的‘点’或它的点子集及其邻近关系等等,而是空间上的层以及它们构成的范畴。”

为了提出拓扑斯的想法,格罗滕迪克“对空间的概念进行了非常深入的思考,”德利涅评论道。“他为理解那些韦伊猜想而创造的理论,首先是创造了拓扑斯的概念,这是空间概念的推广,然后定义了一个适用于该问题的拓扑斯,”他解释说。格罗滕迪克还表明,“人们可以真正地使用它,我们对普通空间的直觉也适用于[拓扑斯]。……这是一个非常深刻的想法。”

在《收获与播种》中,格罗滕迪克评论说,从技术角度来看,他在数学中的许多工作在于发展所缺乏的上同调理论。平展上同调(Étale cohomology)就是这样一种理论,由格罗滕迪克、迈克尔·阿廷等人特别为应用于韦伊猜想而发展,并且它确实是其证明的关键要素之一。但格罗滕迪克更进一步,发展了 motive(动形/母题)的概念,他将其描述为“终极上同调不变量”,所有其他上同调都是它的不同实现或化身。一个完整的 motive 理论仍然遥不可及,但这个概念已经催生了大量的数学。例如,在1970年代,德利涅和IAS的罗伯特·朗兰兹(Robert Langlands)猜想了 motive 与自守表示之间的精确关系。这个猜想,现在是所谓的朗兰兹纲领(Langlands Program)的一部分,首次出现在[Langlands]的印刷品中。多伦多大学的詹姆斯·阿瑟(James Arthur)说,要完全证明这个猜想还需要几十年的时间。但是,他指出,安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)在证明费马大定理时所做的,本质上是证明了在来自椭圆曲线的二维 motive 情况下的这个猜想。另一个例子是IAS的弗拉基米尔·沃埃沃德斯基(Vladimir Voevodsky)在 motive 上同调方面的工作,他因此获得了2002年的菲尔兹奖。这项工作建立在格罗滕迪克关于 motive 的一些原始想法之上。

回顾这段对其数学工作的简短回顾,格罗滕迪克写道,构成其本质和力量的不是结果或大定理,而是“思想,甚至是梦想”(P51页)。

格罗滕迪克学派 (The Grothendieck School)

Jusqu’au moment du premier “réveil,” en 1970, les relations à mes élèves, tout comme ma relation à mon propre travail, était une source de satisfaction et de joie, un des fondements tangibles, irrécusables, d’un sentiment d’harmonie dans ma vie, qui continuait à lui donner un sens…

Until the moment of the first “awakening”, in 1970, the relations with my students, just like my relation to my own work, was a source of satisfaction and joy, one of the tangible, unimpeachable bases of a sense of harmony in my life, which continued to give it meaning….

(中文翻译:) 直到1970年第一次“觉醒”的时刻,与我的学生们的关系,就像我与自己工作的关系一样,是满足和快乐的源泉,是我生活中和谐感的具体、无可辩驳的基础之一,它持续赋予我生命以意义……

——《收获与播种》,第63页

在1961年秋天访问哈佛期间,格罗滕迪克写信给塞尔:“哈佛的数学氛围令人陶醉,与日益沉闷的巴黎相比,真是一股清新的空气。这里有相当多聪明的学生,他们开始熟悉概形的语言,并且只求致力于有趣的问题,而有趣的问题显然并不缺乏”[Corr]。迈克尔·阿廷当时在哈佛担任本杰明·皮尔斯讲师(Benjamin Peirce instructor),他在1960年与扎里斯基完成了博士论文。论文完成后,阿廷立即着手学习概形的新语言,并对平展上同调的思想产生了兴趣。当格罗滕迪克于1961年来到哈佛时,“我请他告诉我平展上同调的定义,”阿廷笑着回忆道。这个定义当时尚未精确 формулировать(译注:formulate,构想/阐述)。阿廷说:“实际上,我们在整个秋天都在争论这个定义。”

1962年搬到麻省理工学院后,阿廷开设了一个关于平展上同调的讨论班。接下来的两年,他大部分时间都在IHÉS与格罗滕迪克一起工作。一旦平展上同调的定义确定下来,仍然有大量工作要做,以驯服这个理论,使其成为真正可以使用的工具。“定义看起来很棒,但它没有任何保证说任何东西是有限的,或者可以计算出来,或者诸如此类,”芒福德评论道。这正是阿廷和格罗滕迪克投入的工作;其中一个成果是阿廷可表示性定理(Artin representability theorem)。他们与让-路易·韦尔迪耶(JeanLouis Verdier)共同指导了1963-64年的讨论班,该讨论班专注于平展上同调。那个讨论班的内容被整理成SGA 4的三卷,总计近1600页。

格罗滕迪克对1960年代初巴黎数学界的“沉闷”评价可能存在争议,但毫无疑问,当他于1961年回到IHÉS并重新开始他的讨论班时,巴黎数学界得到了巨大的推动。气氛“棒极了”,阿廷回忆道。讨论班里聚集了巴黎数学界的领军人物,以及来自其他地方的访问数学家。一群才华横溢、渴望学习的学生开始聚集在格罗滕迪克周围,并在他的指导下撰写论文(IHÉS不授予学位,所以形式上他们是巴黎及其周边大学的学生)。到1962年,IHÉS搬到了它位于巴黎郊区比尔叙尔伊维特(Bures-sur-Yvette)的布瓦马里(Bois-Marie)宁静、绿树成荫的公园中的永久地址。讨论班所在的亭子式建筑,以其大落地窗和开放、通风的感觉,提供了一个不寻常且引人注目的环境。格罗滕迪克是活动的活力中心。“讨论班互动性很强,”1960年代访问过IHÉS的海曼·巴斯回忆道,“但无论他是不是主讲人,格罗滕迪克都主导着讨论。”他极其严谨,对人可能相当严厉。“他不是不友善,但也绝不娇惯,”巴斯说。

格罗滕迪克形成了一种与学生工作的特定模式。一个典型的例子是巴黎南大学(Université de Paris-Sud)的吕克·伊吕西(Luc Illusie),他于1964年成为格罗滕迪克的学生。伊吕西一直参加亨利·卡丹和洛朗·施瓦茨的巴黎讨论班,是卡丹建议伊吕西可以跟格罗滕迪克做论文。伊吕西之前只研究拓扑学,对于与这位代数几何的“神”见面感到忧虑。结果,格罗滕迪克相当和蔼友好,并请伊吕西解释他一直在做什么。伊吕西讲了没多久,格罗滕迪克就走到黑板前,开始滔滔不绝地讨论层、有限性条件、伪凝聚性等等。“就像大海一样,就像黑板上连续不断的数学流,”伊吕西回忆道。最后,格罗滕迪克说,下一年他将把讨论班用于研究-函数和-进上同调,伊吕西应该帮助整理笔记。当伊吕西抗议说他对代数几何一无所知时,格罗滕迪克说没关系:“你会很快学会的。”

伊吕西确实很快学会了。“他的讲座非常清晰,他付出了很多努力来回顾必要的内容,所有的预备知识,”伊吕西评论道。格罗滕迪克是一位出色的老师,非常有耐心,并且善于清晰地解释事物。“他花时间解释非常简单的例子,展示机器如何运作,”伊吕西说。格罗滕迪克讨论了那些通常被认为是“平凡”因而无需解释的形式性质。通常“你不会具体说明它们,你不会花时间,”伊吕西说,但这些东西在教学上非常有用。“有时有点冗长,但对于理解非常有益。”

格罗滕迪克给伊吕西布置了为讨论班的一些报告撰写笔记的任务——即SGA 5的第一、二、三篇报告。笔记完成后,“我把它们交给他时直发抖,”伊吕西回忆道。几周后,格罗滕迪克请伊吕西到他家讨论笔记;他经常在家与同事和学生一起工作。当格罗滕迪克拿出笔记放在桌子上时,伊吕西看到上面布满了铅笔写的评论。两人在那里坐了几个小时,格罗滕迪克逐条讲解评论。“他会批评一个逗号,一个句号,他会批评一个音标,他也会非常深入地批评内容的实质并提出另一种组织方式——各种各样的评论,”伊吕西说。“但他所有的评论都非常切中要害。”这种对书面笔记逐行进行的批评是格罗滕迪克与学生工作的典型方式。伊吕西回忆说,有几个学生无法忍受这种严密的批评,最终选择了跟别人写论文。其中一人在与格罗滕迪克交流后几乎潸然泪下。伊吕西说:“我记得有些人不太喜欢这样。你必须遵从。……[但是]它们不是吹毛求疵的批评。”

尼古拉斯·卡茨在1968年作为博士后访问IHÉS时也被分配了一个任务。格罗滕迪克建议卡茨可以在讨论班上做一个关于莱夫谢茨铅笔(Lefschetz pencils)的讲座。“我听说过莱夫谢茨铅笔,但除了听说过之外,对它们几乎一无所知,”卡茨回忆道。“但到年底,我已经在讨论班上做了几次报告,这些报告现在作为SGA 7的一部分存在。我从中获益匪浅,这对我未来的影响很大。”卡茨说,格罗滕迪克大概每周来IHÉS一天与访问学者交谈。“完全令人惊奇的是,他总能以某种方式让他们对某件事产生兴趣,给他们一些事情去做,”卡茨解释道。“但在我看来,他对给特定的人思考什么问题是好问题有着惊人的洞察力。他在数学上有着不可思议的魅力,以至于人们似乎觉得被邀请去做一些属于格罗滕迪克未来长远愿景一部分的事情几乎是一种荣幸。”

哈佛大学的巴里·马祖尔(Barry Mazur)至今仍记得格罗滕迪克在1960年代初IHÉS的他们最早的几次谈话中向他提出的问题,这个问题最初是杰拉德·沃什尼策问格罗滕迪克的。问题是:一个定义在某个域上的代数簇,通过该域到复数域的两个不同嵌入,能否给出拓扑上不同的流形?塞尔给出了一些早期例子表明这两个流形可能不同,马祖尔后来与阿廷在同伦论方面做了一些受此问题启发的工作。但在格罗滕迪克提出这个问题时,马祖尔是一位专注的微分拓扑学家,这样的问题不会出现在他的脑海中。“对于[格罗滕迪克]来说,这是一个自然的问题,”马祖尔说。“但对我来说,这恰恰是让我开始思考代数的恰当动机。他有一种真正的天赋,能够将人与开放问题匹配起来。他会审视你,然后提出一个恰好能为你照亮世界的问题。这是一种相当美妙且罕见的洞察模式。”

除了在IHÉS与学生和同事的工作外,格罗滕迪克还与巴黎以外的大量数学家保持通信,其中一些人在其他地方研究他计划的部分内容。例如,加州大学伯克利分校的罗宾·哈茨霍恩(Robin Hartshorne)1961年在哈佛,他关于希尔伯特概形(Hilbert schemes)的博士论文主题就来自格罗滕迪克在那里的讲座。论文完成后,哈茨霍恩寄了一份给格罗滕迪克,后者当时已回到巴黎。在日期为1962年9月17日的回信中,格罗滕迪克对论文做了一些简短的正面评价。“接下来的三四页[信件]全是他关于我或许能够发展的进一步定理以及人们可能想了解的关于该主题的其他事情的想法,”哈茨霍恩说。信中建议的一些事情“难得不可思议,”他指出;另一些则显示出非凡的预见性。在倾泻了这些想法之后,格罗滕迪克回到论文本身,并提供了三页详细的评论。

在他1958年爱丁堡大会的演讲中,格罗滕迪克概述了他关于对偶性理论的想法,但由于他在IHÉS讨论班上忙于其他主题,这个问题没有在那里得到处理。于是哈茨霍恩提议在哈佛开设一个关于对偶性的讨论班并整理笔记。1963年夏天,格罗滕迪克向哈茨霍恩提供了大约250页的“预备笔记”,构成了该讨论班的基础,哈茨霍恩于1963年秋天开始了这个讨论班。听众提出的问题帮助哈茨霍恩发展和完善了这个理论,他开始系统地将其写下来。他会把每一章寄给格罗滕迪克进行评论。“它会回来,上面布满了红墨水,”哈茨霍恩回忆道。“所以我把他说的所有地方都修改了,然后把新版本寄给他。结果它又回来了,上面有更多的红墨水。”意识到这是一个可能无休止的过程后,哈茨霍恩有一天决定将手稿寄出发表;它于1966年出现在施普林格《数学讲义》(Springer Lecture Notes)系列中[Hartshorne]。

格罗滕迪克“有如此多的想法,以至于在那段时间里,他基本上让世界上所有在代数几何领域工作的严肃学者都忙碌起来,”哈茨霍恩观察到。他是如何维持这样一个庞大事业的?“我认为没有简单的答案,”阿廷回答道。但格罗滕迪克的精力和广度肯定是因素。“他非常有活力,而且他确实覆盖了很多领域,”阿廷说。“一件了不起的事情是,他完全掌控了这个领域,而这个领域并非由庸才组成,持续了大约12年。”

在他的IHÉS岁月里,格罗滕迪克对数学的投入是全身心的。他巨大的精力和工作能力,加上对他内在愿景的执着忠诚,产生了一股思想的洪流,将许多人卷入其中。他没有退缩于为自己设定的艰巨计划,而是直接投入其中,承担了大大小小的任务。“他的数学议程远超任何单个人类所能完成,”巴斯评论道。他将大部分工作分配给他的学生和合作者,同时也自己承担了大量工作。正如他在《收获与播种》中解释的那样,激励他的是纯粹的理解渴望,确实,当时认识他的人证实他并非受到任何竞争意识的驱使。“当时,从未有过要在别人之前证明什么的念头,”塞尔解释道。而且无论如何,“从某种意义上说,他无法与任何人竞争,因为他想用自己的方式做事,而基本上没有其他人想做同样的事情。工作量太大了。”

格罗滕迪克学派的主导地位也产生了一些不利影响。即使是格罗滕迪克杰出的IHÉS同事勒内·托姆也感到了压力。在[Fields]中,托姆写道他与格罗滕迪克的关系比与其他IHÉS同事“不那么愉快”。“他的技术优势是压倒性的,”托姆写道。“他的讨论班吸引了整个巴黎数学界,而我却没有什么新东西可以提供。这使我离开了严格的数学世界,转向更普遍的概念,如形态发生学(morphogenesis),这个主题更让我感兴趣,并引导我走向一种非常普遍形式的‘哲学’生物学。”

在迈尔斯·里德(Miles Reid)1988年的教科书《本科代数几何》(Undergraduate Algebraic Geometry)末尾的历史评论中,他写道:“格罗滕迪克的个人崇拜产生了严重的副作用:许多将毕生大部分时间投入到掌握韦伊基础的人遭受了拒绝和羞辱。……整整一代学生(主要是法国学生)被洗脑,愚蠢地相信一个无法用高能抽象形式主义包装的问题就不值得研究。”这种“洗脑”也许是时代风尚不可避免的副产品,尽管格罗滕迪克本人从未为了抽象而追求抽象。里德还指出,除了少数能够“跟上节奏并生存下来”的格罗滕迪克的学生外,从他的思想中受益最多的是那些受到远距离影响的人,特别是美国、日本和俄罗斯的数学家。皮埃尔·卡地亚在弗拉基米尔·德林费尔德(Vladimir Drinfeld)、马克西姆·孔采维奇(Maxim Kontsevich)、尤里·马宁(Yuri Manin)和弗拉基米尔·沃埃沃德斯基等俄罗斯数学家的工作中看到了格罗滕迪克的传承。卡地亚说:“他们抓住了格罗滕迪克的真正精神,但能够将其与其他事物结合起来。”

本文使用的照片由弗里德里希·希策布鲁赫(Friedrich Hirzebruch)、卡琳·泰特(Karin Tate)以及格罗滕迪克圈(Grothendieck Circle)网站(http://www.grothendieck-circle.org)提供。

本文的第二部分将在下一期《Notices》上发表。

参考文献 (References)

- [Aubin] D. AUBIN, 《灾难与混沌的文化史:围绕法国高等科学研究所》(A Cultural History of Catastrophes and Chaos: Around the “Institut des Hautes Études Scientifiques,” France),博士论文,普林斯顿大学,1998年。

- [Borel] A. BOREL, 《与尼古拉·布尔巴基共事的二十五年,1949–1973》(Twenty-five years with Nicolas Bourbaki, 1949–1973),《美国数学会Notices》(Notices, Amer. Math. Soc.) 45 (1998), 373–380。

- [BS] A. BOREL and J.-P. SERRE, 《黎曼-罗赫定理》(Le théorème de Riemann-Roch),《法国数学会公报》(Bull. Soc. Math. France) 86 (1958) 97–136。

- [Cartier1] P. CARTIER, 《疯狂一日的工作:从格罗滕迪克到康纳斯和孔采维奇。空间与对称概念的演变》(A mad day’s work: From Grothendieck to Connes and Kontsevich. The evolution of concepts of space and symmetry),《美国数学会公报》(Bull. Amer. Math. Soc.) 38 (4) 389-408;2001年7月电子版发布。

- [Cartier2] —, 《一个只知其名的国度:格罗滕迪克的‘动机’》(Un pays dont on ne connaîtrait que le nom: Les ‘motifs’ de Grothendieck),《数学中的实在》(Le Réel en Mathématiques) (P. Cartier and N. Charraud eds.),Agalma,2004年。

- [Cerf] J. CERF, 《与亨利·卡丹共度的四分之三世纪》(Trois quarts de siècle avec Henri Cartan),《数学家公报》(Gazette des Mathématiciens),2004年4月,法国数学会。

- [Corr] 《格罗滕迪克-塞尔通信》(Corréspondance Grothendieck-Serre)。法国数学会,2001年。(由美国数学会于2003年以法英双语版本出版,题为《Grothendieck-Serre Correspondence》)。

- [D1] J. DIEUDENNÉ, 《A. 格罗滕迪克的早期工作 (1950- 1960)》(A. Grothendieck’s early work (1950- 1960)),《K-理论》(K-theory), 3 (1989) 299–306。(该期《K-理论》为纪念格罗滕迪克60岁生日而出版。)

- [D2] —, 《亚历山大·格罗滕迪克的工作》(Les travaux de Alexander Grothendieck),《国际数学家大会论文集》(Proc. Internat. Congr. Math.) (莫斯科, 1966), pp. 21–24. Izdat. “Mir”, 莫斯科, 1968年。

- [Edin] A. GROTHENDIECK, 《抽象代数簇的上同调理论》(The cohomology theory of abstract algebraic varieties),1960年《国际数学家大会论文集》(Proc. Internat. Congress Math.) (爱丁堡, 1958), pp. 103–118, 剑桥大学出版社, 纽约。

- [FAC] J.-P. SERRE, 《凝聚代数层》(Faisceaux algébriques cohérents),《数学年刊》(Ann. of Math.) 61 (1955), 197–278。

- [Fields] 《菲尔兹奖得主讲座》(Fields Medalists’ Lectures), (M. Atiyah and D. Iagolnitzer, eds.), World Scientific, 第二版, 2003年。

- [Gthesis] A. GROTHENDIECK, 《拓扑张量积与核空间》(Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires),《AMS Memoirs》(Memoirs of the AMS) (1955), no. 16。

- [Hallie] P. HALLIE, 《惟愿无辜之血不流》(Lest Innocent Blood Be Shed), HarperCollins, 1994年。

- [Hartshorne] R. HARTSHORNE, 《留数与对偶性》(Residues and Duality),哈佛大学1963/64学年关于A. 格罗滕迪克工作的讨论班讲义。附录由P. Deligne撰写。《数学讲义》(Lecture Notes in Mathematics), No. 20 Springer-Verlag, 1966年。

- [Heydorn] W. HEYDORN, 《只做凡人!1873年至1958年的回忆录》(Nur Mensch Sein!, Memoirs from 1873 to 1958), (I. Groschek and R. Hering, eds.), Dölling and Galitz Verlag, 1999年。

- [Ikonicoff] R. Ikonicoff, 《格罗滕迪克》(Grothendieck),《科学与生活》(Science et Vie), 1995年8月, 第935期, 53–57页。

- [Langlands] R. P. LANGLANDS, 《自守表示、志村簇和动机。一个童话》(Automorphic representations, Shimura varieties, and motives. Ein Märchen),《自守形式、表示和L-函数》(Automorphic forms, representations and L -functions), 《纯粹数学研讨会论文集》(Proc. Sympos. Pure Math.), 俄勒冈州立大学, 科瓦利斯, 俄勒冈州, 1977, 第2部分, pp. 205–246. 美国数学会, 1979年。

- [Nasar] S. NASAR, 《美丽心灵》(A Beautiful Mind), Simon and Schuster, 1998年。

- [R&S] 《收获与播种:对一位数学家过往的反思与见证》(Récoltes et semailles: Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien),作者:亚历山大·格罗滕迪克。朗格多克科技大学,蒙彼利埃,及法国国家科学研究中心,1986年。

- [Scharlau] 《亚历山大·格罗滕迪克传记材料》(Materialen zu einer Biographie von Alexander Grothendieck),由Winfried Scharlau汇编。可在 http://www.math.uni-muenster.de/math/u/charlau/scharlau 获取。

- [Schwartz] L. SCHWARTZ, 《格罗滕迪克的张量积》(Les produits tensoriels d’après Grothendieck),巴黎数学秘书处讨论班,1954年。

- [To] A. GROTHENDIECK, 《关于同调代数的几点》(Sur quelques points d’algèbre homologique),《东北数学杂志》(Tôhoku Math. J.) (2) 9 (1957), 119–221。

- [Washnitzer] G. WASHNITZER, 《几何合冲》(Geometric syzygies),《美国数学杂志》(American Journal of Mathematics), 81 (1959) 171-248。

- [Weil1] A. Weil, 《代数几何基础》(Foundations of Algebraic Geometry),AMS Colloquium Publications, No. 29, 1946年。

- [Weil2] —, 《有限域上方程解的数量》(Numbers of solutions of equations in finite fields),《美国数学会公报》(Bulletin of the Amer. Math. Soc.), 55 (1949) 497–508。