一个数学家的学徒生涯「André Weil回忆录」- 全本

安德烈·韦伊:一个数学家的学徒生涯

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

詹妮弗·盖奇 (Jennifer Gage) 英译自法文

译者致谢

我感谢罗珊娜·沃伦 (Rosanna Warren) 持续的支持与鼓励。在数学术语方面,我要感谢萨纳西斯·凯哈吉亚斯 (Thanasis Kehagias)——布尔巴基真正的后裔。最后,我深深感激韦伊博士本人的耐心和慷慨帮助。

J.G. (詹妮弗·盖奇)

目录

前言

第一章 成长岁月

第二章 在高等师范学校

第三章 初次旅行,初试写作

第四章 印度

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

第六章 战争与我:一出六幕喜剧

序幕

芬兰赋格曲

北极间奏曲

身陷囹圄

为国效力

告别武器

第七章 美洲;尾声

人名索引

(献给挚爱的妻子的灵魂)

Pero nadie querra mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. (但没有人会想凝视你的眼睛,因为你已永远逝去。)

—— 费德里戈·加西亚·洛尔卡 (FEDERICO GARCIA LORCA)

前言

我的一生,或者至少是配得上这个称谓的那部分——尽管经历了各种变迁,却异常幸福的一生——始于1906年5月6日我的出生,止于1986年5月24日我的妻子兼伴侣埃夫琳 (Eveline) 的去世。如果说在我题献给她的这几页文字中,她出现的篇幅不多,那并非因为她在我的生命和思想中无足轻重;恰恰相反,几乎从我们初次相遇起,她就如此紧密地融入其中,以至于谈论我自己也就是在谈论她:她的存在与她的缺席,构成了我全部生命织锦的经线。我该说什么呢?只能说我们的婚姻是那种证伪了拉罗什富科¹ (La Rochefoucauld) 说法的婚姻吧?Fulsere vere candidi mihi soles...²

我的妹妹在这本回忆录中也着墨不多。无论如何,不久前我已向西蒙娜·佩特尔芒 (Simone Pétrement) 讲述了我对她的回忆,她将其记录在她那本出色的传记《西蒙娜·韦伊:一生》(Simone Weil: A Life)² 中;佩特尔芒的书里包含了许多关于我们童年的细节,在此赘述就显得多余了。孩提时,西蒙娜 (Simone) 和我形影不离;但我始终是哥哥,她是妹妹。后来我们见面的次数就少了,交谈时多半带着幽默的口吻;认识她的人都证明,她天生聪慧、充满快乐,即使当世界给她蒙上了一层无情的悲伤时,她依然保持着幽默感。事实上,我们很少进行严肃的对话。但是,如果说我对她青春期的喜怒哀乐一无所知,如果说她后来的行为常常让我觉得(或许有充分理由)简直是违背常识,我们之间却始终足够亲近,以至于关于她的一切,除了她的死亡,对我来说都不算真正的意外。她的死是我没有预料到的,因为我承认,我曾以为她是坚不可摧的。直到很晚我才明白,她的生命自有其运行的法则,也因此而终结。对她的轨迹,我不过是一个远距离的观察者而已。

我在此试图做的,仅仅是追溯一个数学家的智识历程——一个或许已经变得过于啰嗦,以博(我希望是善意的)年轻一代一笑的数学家。对于作家或艺术家而言,似乎没有什么比仔细审视其婴儿期的最初呢喃更重要了,此后,现代读者便期待着能窥探到主人公最私密的爱情生活。但我既没有让-雅克·卢梭 (Jean-Jacques Rousseau) 的性情,也没有他的才华;而且,那也不是记述一个数学家一生的方式。

我最初计划将这本回忆录结束于1941年3月,我和妻子及她的儿子阿兰 (Alain) 抵达纽约港之时。但我的学徒岁月(我的 Lehrjahre,同时也是 Wanderjahre³)并未那么早结束。我在说什么呢?我今天仍在学习:学习生活在我的回忆之中。愿仁慈的读者带着善意陪伴我……您的陪伴于我将弥足珍贵。

注释:

¹ 指法国作家拉罗什富科 (François de La Rochefoucauld),以其《箴言录》(Maximes) 闻名,其中对人性及婚姻常持批判态度。韦伊意指他们的婚姻证明了幸福长久的婚姻是存在的。 ² 拉丁文,出自古罗马诗人卡图卢斯 (Catullus) 的诗,意为“对我而言,那些日子确实阳光灿烂”。 ³ 德语,Lehrjahre 意为“学徒岁月”,Wanderjahre 意为“游学岁月”或“漫游岁月”,指德国传统手工业者学徒期满后的游历时期,也常用于比喻知识分子或艺术家的学习成长与游历探索阶段。

第一章 成长岁月

(Chapter I Growing Up)

我几乎从不记得我的梦境,而我对人脸的记忆力更是差得不能再差。是否出于同样的原因,我的童年记忆寥寥无几?确实,我一直认为人类的记忆存储空间有限,记忆的艺术既在于记住,也在于遗忘。

因此,我的童年记忆是零碎而稀疏的,并且开始得很晚。再说,我们又怎能确切地区分什么是真正回忆起来的,什么是后来听别人讲述、又不自觉地转化为虚假记忆的故事呢?我脑海中似乎有一幅模糊的画面,是1910年冬天,洪水将巴黎 (Paris) 塞纳河 (Seine) 附近的街道变成了河流。确实有可能我被带去观看这番不寻常的景象;但也许这幅图像只是对我后来听到的描述,或是某个杂志上的照片或插画的转置。

至于我的家世渊源,我只有些模糊而零散的概念:追寻我的“根”("roots")——用现在的时髦话说——从未吸引过我。我的两位祖父我都不认识。其中一位,亚伯拉罕·韦尔 (Abraham Weill),在我出生前就已在斯特拉斯堡 (Strasbourg) 去世。据说,作为阿尔萨斯 (Alsace) 犹太社区一位受人尊敬的成员,他经常被请去调解他人的纠纷。按照犹太习俗,他在第一任妻子去世后娶了她的妹妹,并与她生了两个儿子,我的父亲,然后是我的奥斯卡叔叔 (uncle Oscar)。我出生时,我的祖母和叔叔们早已带着家人搬到了巴黎 (Paris),他们行使了作为阿尔萨斯人的权利,选择了法国国籍 (French nationality)。我的父亲,贝尔纳·韦伊 (Bernard Weil)(不知在哪一环节,姓氏里的一个l丢失了)也做了同样的选择,并于1905年结婚。

直到1912年,我家都住在斯特拉斯堡大道 (Boulevard de Strasbourg) 19号,离东站 (Gare de l'Est) 不远。有一天,父亲带我在大道上散步时告诉我,我的名字来源于意为“人”("man") 的希腊语 (Greek) 词,这也是给我取这个名字的原因之一。他接着是否说了我必须证明自己配得上这个名字?我不记得了;但那无疑是他话语的意图,其含义也因此留在了我的记忆中。

父亲很早就决定学医,因此他懂希腊语:在他上学的那个年代,以及之后很长一段时间,不在高中 (high school) 学习希腊语是无法成为医生的。这项如今看来有些古怪的要求,不仅源于传统的延续,也因为医学术语中充斥着源自希腊语的词汇。作为家中唯一完成中学学业的人,父亲是在斯特拉斯堡,不得不用德语 (German),在人文中学 (humanistisches Gymnasium) 完成的学业。他也是在斯特拉斯堡开始了他的医学学习并服了兵役,很可能是在医疗部队,之后才来到巴黎。他几乎从不谈论他过去的这部分经历;但当他在1914年被征召入伍时,他只在救护队里靠近前线待了几周,就被一条规定调到了后方,这条规定影响了所有曾在德国军队服役的阿尔萨斯人:担心他们一旦被俘会被当作逃兵处理。

贝尔纳·韦伊医生 (Dr. Bernard Weil) 和塞尔玛·韦伊夫人 (Madame Selma Weil) 与他们的孩子安德烈 (André) 和西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

贝尔纳·韦伊医生 (Dr. Bernard Weil) 和塞尔玛·韦伊夫人 (Madame Selma Weil) 与他们的孩子安德烈 (André) 和西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

我不知道父亲除了能随口背诵《奥德赛》(Odyssey) 的第一行之外,是否还记得他古典学研究中的更多内容,但正是因为这些学识,他后来才能抄写我妹妹那些夹杂着希腊文引语的手稿。无论如何,在我印象中,只要身体允许,他总是全身心投入到他的职业实践中:直到1940年,他的阅读仅限于他忠实订阅的《医学报刊》(Presse Medicale)。他既没有时间,很可能也没有意愿去读其他任何东西。作为一名出色的全科医生,他因其诊断的可靠性而备受同事推崇。除了这项才能,他的和蔼可亲、坦率真诚,以及他无可挑剔的诚实和真正的善良,为他赢得了病人的爱戴,以及战争期间他所服务的各家医院人员的敬仰。

我的母亲于1879年出生在俄国的港口城市顿河畔罗斯托夫 (Rostov-on-the-Don)。她的父母都属于奥地利犹太人 (Austrian Jews) 群体,该群体是十九世纪德国文化 (German culture) 最璀璨的花朵之一。她的父亲是阿道夫·莱因赫兹 (Adolphe Reinherz),一位富裕的谷物商人,在婚前就已在俄国 (Russia) 站稳脚跟。他也是一位学者,我的外祖母一直珍藏着那本记录他希伯来语 (Hebrew) 诗歌的红皮笔记本。她生前,我常在她书房里看到这本书,但令我懊恼的是,在她去世很久之后我再去找时,却找不到了。在1882年的反犹骚乱 (pogroms) 之后,全家离开了俄国,先是定居在比利时 (Belgium),最终——在一个心爱的儿子去世后——落脚在巴黎,我的外祖父在我出生后不久便在巴黎去世了。从那时起,我那位有着迷人名字赫尔米娜 (Hermine) 的维也纳 (Viennese) 外祖母就一直和我们家住在一起。她是一位出色的钢琴家,自从在俄国度过的那段时期以来,她一直对俄语保持着浓厚的兴趣。正是这份兴趣点燃了她与著名生物学家埃利·梅契尼科夫 (Elie Metchnikoff) 及其妻子奥尔加 (Olga) 的友谊。奥尔加是一位有才华的画家,是欧仁·卡里埃 (Eugène Carrière) 的学生,也是她丈夫精彩传记的作者。我无法描述可爱的

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

奥尔加·梅契尼科夫,而不提及她在我们婚后被介绍给我妻子埃夫琳 (Eveline) 时惊叹“多么漂亮的蓝眼睛!”的样子。同样来自奥尔加,我至今仍保留着她为我外祖母赫尔米娜画的那幅精美肖像,画中她那悲伤而又宁静甜美的表情,在普林斯顿 (Princeton) 的家中一直伴随着我。

至于埃利·梅契尼科夫,他于1916年去世,我对他唯一的记忆就是他漂亮的胡子;我甚至不确定这记忆是真切地关于他本人,还是关于我可能看过的他的某张照片。但我的父母从他那里感染了一种对细菌的恐惧,这种恐惧在我妹妹小时候达到了极端的程度。也正是梅契尼科夫,在听说计划为包括让·佩兰 (Jean Perrin) 和保尔·朗之万 (Paul Langevin)(仅举两例)在内的一些科学家的孩子们开办一个班级时,试图说服我的父母让我加入这所“天才学校”("school for geniuses")。对我来说幸运的是,这些计划最终落空了。

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

我的父母于1905年在巴黎结婚。这无疑是一桩“包办婚姻”,但不久之后就建立起了牢固的相互情愫,他们的婚姻一直是你能想象到的最稳定的婚姻之一。在那个时代,一个年轻医生,无论多么有才华,如果没有足够的资金来设立诊所和购买执业权,几乎是不可能起步的。我母亲的嫁妆就用于此目的,剩余部分则根据我母亲一位叔叔的建议进行了投资,他是巴黎证券交易所 (Paris Stock Exchange) 的经纪人,也是家庭的财务顾问。投资包括俄国和奥地利的政府债券,在当时看似是“可靠价值”("sure values");十年后,这些变成了“无价值”("non-values"),我妹妹和我就此还好好笑了一场。除了这一次,我们家里的谈话从未提及金钱。母亲去世后,我在一个壁橱后面发现了好几捆这些债券。

我的母亲或许正是我父亲需要的那种配偶。她精力充沛,即使在最微小的冲动中也充满激情,能够对家人付出无限的奉献,为家人画了一个魔法圈(幸运的是,我没过多久就得以逃脱),毫无疑问,除了在医疗实践方面,她在所有事情上都迅速取得了对丈夫的主导地位。他显然对这种安排感到相当自在,直到1940年被迫离开巴黎,使他不得不放弃执业,这在他的生活中造成了无法弥补的空虚,这种空虚因我妹妹1943年的去世而加剧。因此,所有关于家务、社交生活、旅行和度假的决定权都落在了我母亲身上。她在比利时 (Belgium) 接受了极好的文学和音乐教育,自然能流利地说法语 (French) 和德语 (German),英语 (English) 也不错。在巴黎,她显然是当时颇有名气的歌唱家罗丝·卡龙 (Rose Caron) 最好的学生之一,婚后多年她仍继续培养自己的声乐天赋;因此,至今我脑海里仍装着格鲁克 (Gluck)、莫扎特 (Mozart) 和舒曼 (Schumann) 的许多伟大旋律——尽管我自己从未能唱出一个音符。

我在相当早的年纪,四到五岁之间,学会了阅读,地点是在蒙鲁日-东站 (Montrouge-Gare de l'Est) 有轨电车的上层(由于未知的原因被称为“顶层”("imperial"))。这条如今38路公交车的遥远前身,从我们家通往卢森堡公园 (Jardin du Luxembourg),母亲几乎每天都带我们——我妹妹西蒙娜 (Simone) 和我——去那里散步。母亲会让我读沿途电车线路旁的店面招牌。我成了一个贪婪的读者,拿到什么就读什么。一次在海边度假时,父母很 amused 地发现我在阁楼里全神贯注地读马塞尔·普雷沃 (Marcel Prévost) 的《半处女》(Les demi-vierges)。是时候考虑给我提供更适合我年龄的教育了。

在必要的时间里,母亲密切督导我们的教育,以最明智的热忱投入这项任务。1912年,还没有计算机来给每个孩子分配特定的学校、班级和老师。经过 painstaking 的研究,母亲选择了一位杰出的小学教师,尚特勒伊小姐 (Mademoiselle Chaintreuil),她在蒙田中学¹ (Lycée Montaigne¹) 教十年级 (tenth form)。经过几个月的辅导,她认为我有能力,尽管年龄偏小一点,加入她在中学的班级。她是一位非常有教养的人,我母亲与她保持了长期且非常亲密的友谊——据我所知,比她与其他任何人的友谊都要亲密。我们叫她加布里埃尔阿姨 (Tante Gabrielle)。

她最喜欢的读物是阿米埃尔 (Amiel) 的《日记》(Journal)。有一天,母亲认为我在读写方面基础足够扎实,表达了对“算术”("arithmetic")(当时,对于那个年级,“数学”("mathematics") 这个词还未被使用)的担忧。尚特勒伊小姐让她放心:“关于那个科目,无论我告诉他什么,他似乎都已经知道了。”毫无疑问,她想到的是柏拉图 (Plato) 的回忆理论。

也是“加布里埃尔阿姨”,在学年结束时,送了我一本加斯东·博尼耶 (Gaston Bonnier) 的《简明植物志》(Simplified Flora),我带着它去了瑞士 (Switzerland) 的巴莱格 (Ballaigues)。也许这本书中巧妙的分类系统带给我的乐趣,不亚于它让我得以识别的高山花卉 (Alpine flowers);无论如何,我清晰地记得我和妹妹在那里探索的草地上点缀着的番红花 (meadow-saffron)。回忆起那次度假,更清晰的画面是,当我们走近时,从高高的野草中腾起的成群蓝色小蝴蝶,我却从未好奇到去查找它们的名字。

新学年开始时,我们已从斯特拉斯堡大道 (Boulevard de Strasbourg) 搬到了圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel),就在圣路易中学 (Lycée Saint-Louis) 对面,离我们钟爱的卢森堡公园 (Jardin du Luxembourg) 和蒙田中学 (Lycée Montaigne) 都不远。在我十年级 (tenth form) 学年结束时,决定让我跳过按常规本应进入的九年级 (ninth form),因为这被认为是多余的:并非我的父母想“拔苗助长”,像现在常见的那样,而是因为当时九年级的目的是巩固前一年的所学,并不会教我任何新东西;在那个更幸福的时代,这样的时间浪费似乎并不可取。因此,我直接升入了八年级 (eighth form)。

这个年级分为三个班,其中一个班由九年级最优秀的学生组成,由蒙贝格先生 (Monsieur Monbeig) 执教。我自然没有被分到这个小组。我的命运是被分给了一位和蔼的先生,他的胡子让他看起来像位族长。按照惯例,每个班每周都要根据一个主题(法语、算术、历史等等,每周不同)写一篇作文 (composition);每周根据这次作文的表现对学生进行排名。这个制度并非没有缺点,其中最主要的就是那些望子成龙的家长对这些排名的重视。然而,将竞争作为一种教学动力如今已失宠,而竞争精神在几乎所有领域却可能从未像现在这样激烈,这难道不奇怪吗?无论如何,我母亲得知第一次作文我排在班级第一名后,冲到校长那里,告诉他:“如果我儿子连九年级都没上,就能排第一,那一定意味着他所在的班级对他来说太容易了。我要求你把他转到另一个班;否则,他最终会无所事事。”惊讶的校长回答说:“夫人,这是第一次有母亲向我抱怨她儿子的班级排名太高了。”但我母亲不是那种能容忍别人反对她意愿的人,所以,违反所有规定,我发现自己被置于蒙贝格先生(地理学家皮埃尔·蒙贝格 (geographer Pierre Monbeig) 的父亲,他后来在1945年至1947年间成为我在巴西 (Brazil) 的朋友和同事)慈父般的管教之下。他是一位杰出的教师,充满了非传统的想法。为了进行语法分析,他发明了一套个人的代数符号系统,也许仅仅是为了节省他自己和学生的时间和精力;但在我回想起来,这种早期对非平凡符号系统的实践一定具有巨大的教育价值,尤其对一个未来的数学家而言。难道仅仅是巧合吗?在印度,帕尼尼 (Panini) 发明语法先于十进制记数法 (decimal notation) 和负数 (negative numbers) 的发明,而后来,语法和代数都达到了阿拉伯语世界中世纪文明所著称的无与伦比的高度?曾几何时,人们认为应该通过强迫幼儿谈论集合 (sets)、双射 (bijections)、基数 (cardinal numbers) 和空集 (empty set) 来为他们学习数学做准备。或许,在蒙贝格先生手下学习语法分析——包括词法分析和当时所谓的“逻辑”("logical")(即命题)分析——对我来说,准备得同样充分。无论如何,我必须说,后来我在乔姆斯基 (Chomsky) 及其追随者的著作中遇到的任何东西,对我来说似乎都不陌生。

然而,不要以为蒙贝格先生的教学水平远超我们的理解能力;我不认为他的教学中有任何过于抽象的东西。而且在周六下午——因为在那个幸福的时代,家庭和老师都不会被如今困扰人们的周末焦虑所纠缠(当时,周四不上学)——蒙贝格先生会给我们读冒险故事。那一年读的是《科科兰船长》(Le Capitaine Corcoran),母老虎路易松 (Louison) 的英勇事迹让我们紧张得坐立不安。有一次,黑板上出现了一个“脏话”("dirty word")。蒙贝格先生宣布,除非肇事者自首(惩罚肯定很轻微,大概不过是温和的责骂),否则下周六就没有路易松的故事了。我听到身后一个富家子弟的儿子承诺,如果他的邻居愿意挺身而出做替罪羊以挽救局面,就给他二十五生丁的报酬。也许这笔交易并未达成,但我对我们滑稽地称之为“正义”的制度的信心却从此彻底动摇了。

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

1914年,一切都变了:战争闯入了我们在诺曼底 (Normandy) 海岸的假期。七月的某一天,父亲穿着预备役军官制服出现了,还佩着剑。外祖母觉得他疯了,但不久之后他就奔赴前线了。我写了一首四行诗,无疑是家庭谈话的回声:

医生 wartime 真幸运; 照顾伤病尽职责。 救护车门后面隐, 车门坚固厚实呢。

毫无疑问,在那些悲惨的几周里,母亲和外祖母在这样的想法中寻求慰藉。很快,第一批伤员开始出现。他们被安置在一栋改建成医院的别墅里,我会去那里和一些伤势较轻的人下跳棋。我弄到了一本教科书,是埃米尔·博雷尔 (Emile Borel) 的几何学课本,是我一个年长的表兄留给我的(无疑是心甘情愿的)。

当时,法国中学教育使用的教科书都非常好,是1905年“新大纲”("new programs") 的产物。我们往往忘记了那个时期的改革同样深刻,而且远比我们这个时代改革者所宣扬的(据称受布尔巴基 (Bourbaki) 启发的)福音更有成果。这一切始于阿达玛 (Hadamard) 的《初等几何学》(Elementary Geometry) 和 J. 塔纳里 (J. Tannery) 的《算术》(Arithmetic),但这些杰出的著作,理论上是为中学最后一年“初等数学班”(math. élem.) 课程设计的,实际上只适合教师和最优秀的学生:阿达玛的书尤其如此。相比之下,埃米尔·博雷尔 (Emile Borel) 的教科书,以及后来的卡洛·布尔莱 (Carlo Bourlet) 的教科书,构成了一套完整的中学数学课程。我已经不记得1914年夏天落入我手中的是哪一本了,但我还保留着一本布尔莱为三年级、二年级和一年级编写的代数课本,是1915年春天在芒通 (Menton) 得到的。现在翻阅它,我发现它并非没有缺点;但必须说,我对数学的兴趣正是源于此书。

至于我的父亲,从前线被召回后,他在一系列军队医院里度过了战争岁月,除了1915年在芒通 (Menton) 的一段康复期,以及1916年在阿尔及利亚 (Algeria) 君士坦丁 (Constantine) 以南的一支军队纵队里待了三个月。除了非洲那次,母亲都想跟着他到所有这些岗位,拖着我们——我妹妹和我——一起;通常我的外祖母赫尔米娜 (Hermine) 也陪着我们。这些旅行几乎不利于规律的学习计划,但实际上对我们的益处远大于传统的学校生涯。在第一次这样的旅行中,我们必须对我们的存在保密:父亲被派往讷沙托 (Neufchâteau),一个军事禁区,官方禁止军人家属进入。我们在外面散步时,能听到远处隆隆的炮声。那时伤寒 (typhoid) 疫苗尚未研制出来,医院里到处是伤寒病例。当时的治疗方法是冷水浴,这似乎让病人像苍蝇一样死去。没过多久, overworked 且无疑深感沮丧的父亲自己也病倒了;他被送到芒通接受治疗和康复。这段时期对全家来说是一段愉快的假期。西蒙娜和我成了热衷于收集名为“咖啡豆”的漂亮小贝壳的收藏家。我制定了一个计划,想在父亲生日那天(4月7日)给他一个惊喜:让妹妹给他读报纸。恐怕我让她经受了一段高强度的学习。就连我们散步时也在练习问答:“M-A-I-S 怎么发音?”“B-E-A-U 怎么发音?”但她最终还是按计划给“比里”("Biri")(我们对他的昵称)读了报纸。

从1914年到1916年,我只上函授课程,老师是本该在中学教我七年级的老师。我跟他开始学习拉丁语 (Latin)。至于数学 (mathematics),我暂时不需要任何人:我对此 passionately addicted。有一次我摔得很疼,妹妹西蒙娜能想到的唯一办法就是跑去拿我的代数书来安慰我。为了弥补正规教学的缺乏,我很幸运地从1915年秋天开始订阅了维贝尔 (Vuibert) 出版的《初等数学杂志》(Journal de Mathématiques Elémentaires)。这份极其有用的期刊主要刊登各种问题,尤其是考试题目,涵盖了从三年级(相当于初一)往上的所有中学教育阶段。同时刊登的还有编辑部收到的最佳解答,以及提交了正确解答者的姓名。不久我惊讶地发现,其中一些问题我竟然也能解答。第一次看到我的名字被印出来时,我是多么自豪啊!很快,我的名字就经常出现了,然后在一个光荣的日子,我的解答被发表了。虽然《高等数学评论》(Revue de Mathématiques Spéciales) 现在仍然(或者说再次)存在,但我认为现在已经没有类似《初等数学杂志》的刊物了,真是可惜。

1916年10月新学年开始时,父亲要么在非洲,要么即将启程去那里。我们暂时回到了圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel) 的家,我被蒙田中学 (Lycée Montaigne) 的五年级 (fifth form) 录取。

我常说,一个有天赋的学生最好每两三年遇到一位优秀的老师来给予他所需的动力,其余时间由更普通的老师来填补。这大概就是一个学生在我上学那个年代在法国中学里所能期望的。无论如何,在1916年秋天,我再次幸运地遇到了一位非凡的老师,安德罗先生 (Monsieur Andraud)。他不仅通过了大学教师资格考试 (Agrégation examination),还获得了博士学位,在让鲁瓦 (Jeanroy) 的指导下写了一篇关于普罗旺斯诗歌 (Provencal poetry) 的论文。安德罗先生说,他是最后一批必须用拉丁语写补充论文 (complementary thesis in Latin)² 的学生之一。让鲁瓦甚至要求他将论文中引用的所有普罗旺斯文本都翻译成拉丁文;正如

安德罗先生所说,那是“一项艰巨的拉丁文练习”。至于他论文的主体部分,他是在用拉丁语思考,这对他来说毫无问题。我所知道的拉丁语几乎都是从安德罗先生那里学到的。后来,再次回到巴黎后,我和妹妹都跟他学习了希腊语。他有资格在大学任教,但他始终更喜欢他在蒙田中学那个波澜不惊的五年级班级。

在中学度过了富有成效的秋季学期后,我在沙特尔 (Chartres) 度过了该学年的剩余时间,父亲刚从阿尔及利亚回来,就被派到了那里。那里的班级水平太差,以至于我几乎完全被免除了上学,借口是在家接受辅导。我们再次在海边度过了一部分暑假。1917年10月学校重新开学时,我们家在拉瓦勒 (Laval)。我已经自学了足够的希腊语 (Greek),并且已经掌握了足够的数学 (mathematics),得以进入三年级 (third form) 的古典文学班。我已经不记得是在那里读了《伊利亚特》(Iliad) 的第一卷,还是我自己为了乐趣而读的;无论如何,我就是这样发现了诗歌,并认识到它是不可翻译的;因为我不认为这一发现可以追溯到几年前我对埃德蒙·罗斯丹 (Edmond Rostand) 的早熟热情,那份热情我也曾传递给了妹妹。那时我们已经会比赛着朗诵高乃依 (Corneille) 或更好的是拉辛 (Racine) 的宏大演说。在三年级的一次背诵作文课上,轮到我背诵拉辛 (Racine) 的《伊菲革涅亚》(Iphigénie) 中克吕泰墨斯特拉对阿伽门农的长篇控诉:这是我最喜欢的段落之一,我吟诵着诗句,浑然不顾同学们因为我的表演而笑得前仰后合。结束后,老师认真但不失幽默地宣布,“韦伊的朗诵是最好的”,我被评为第一名。

那时我有一本安南代尔 (Annandale) 的英语词典,至今仍在使用,其中包含了对印欧语言学 (Indo-European linguistics) 和格林定律 (Grimm's Law) 的介绍,以及相当详细的、可追溯到梵语 (Sanskrit) 的词源信息。我梦想有一天能够用原文阅读所有这些语言写成的史诗。我对这些史诗的浪漫想法后来促使我去寻求西尔万·莱维 (Sylvain Lévi) 的建议。

1918年我本应进入二年级 (second form),我的文学老师本该是埃米尔·西努瓦 (Emile Sinoir),一位高师毕业生 (Normalien),曾是雅典法国学院 (École d'Athènes) 的成员。但战争接近尾声,西班牙流感 (Spanish flu) 肆虐,我们家正准备返回巴黎 (Paris)。秋天我没有回中学上学,而是接受了西努瓦先生的私人辅导。他是一位才华横溢的人文主义者,给我留下了深刻的印象;在他教过我之后很长一段时间里,我一直与他保持通信。我跟他读柏拉图 (Plato),他会布置一些作文让我写。有一次我得模仿拉布吕耶尔 (La Bruyère) 的风格写一个人物;另一项作业是写“一封给火车站站长的信,询问丢失物品的事宜”。从这些例子可以看出,当时的教学并不像现在人们认为的那样狭隘地局限于书本知识。

回到巴黎圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel) 的公寓后,我被托付给安德罗先生 (Mr. Andraud) 上希腊语课。课程在我们的餐厅进行,那里还有一个装着两只金丝雀的笼子,是我妹妹的心爱之物。安德罗先生温暖的南方口音几乎总能引得雄金丝雀模仿,只要一听到他的图卢兹口音 (Toulouse accent),它就会开始没完没了地啭鸣。

按计划,十月份我将进入圣路易中学 (Lycée Saint-Louis) 一年级 (first form) 的“C”方向(拉丁语与科学)("C" track (Latin and Sciences))。我的父母非常正确地认为,我的数学知识仍然存在严重缺陷。他们联系了科兰先生 (Mr. Collin),他将是我一年级的老师,结果第二年,在末学年班 (classe terminale),我又成了他的学生。因此,是他为我进入一年级做了准备。

我不能不稍微展开谈谈这位杰出教师的美德。我对他个人生活知之甚少,只知道他是单身汉,住在植物园 (Botanical Garden) 附近的一间小公寓里,他最喜欢的暑期活动是在奥弗涅 (Auvergne) 骑自行车。我从未留意过他的知识视野是否超出了他所负责教授的数学水平;或许他过于内向,不愿显露。像我所认识的绝大多数中学教师一样,科兰先生在如今人们所说的粗俗意义上的“纪律”("discipline") 方面没有任何问题。有一次,当我不再是他的学生时,他告诉我,他被分配到的第一个班级(如果我没记错的话,是圣西尔军校 (Saint-Cyr) 的预备班)是出了名的捣蛋鬼集中营。从一开始,他就意识到学生们计划要考验他。他坐在教室前面,一言不发地盯着学生们看了一整节课。此后,他再也没有遇到任何麻烦。我认为没有哪位老师能比科兰先生更擅长培养学生的严谨思维和创造性想象力了。他会叫一个学生到黑板前,提出一个问题。如果是几何题,他会确保图形画得正确。常常十分钟在完全的寂静中度过。不仅是黑板前的学生,所有坐在座位上的学生都会热切地尝试寻找解法:在科兰先生的课堂上,即使是那些“职业”差生——那些以此为荣的学生——也急于证明自己并不比我们其他人笨。经过一段合理的时间后,科兰先生会问:“谁解出来了?”;几只手会举起来。当足够多的手举起来后,全班一起合作解出题目。如果所有人都卡住了,科兰先生会说:“我来提几点看法”,他的提示会把我们引向正确的轨道。另一方面,定义必须背诵,科兰先生对解题或证明中的任何漏洞都毫不留情。在他那里,数学真正是一门学科 (discipline),在这个美好词语最完整的意义上。

当然,口头提问和问题只是对他教学核心——正式讲座——不可或缺的补充。除了定义,科兰先生并不给我们口述课文。大家默认,作为中学生,我们应该学习智能记笔记的艺术;事实上,我相信没有比这更好的思维训练了。每个人都做笔记,有疑问时就和同学的笔记比较。尽管存在一些非常好的教科书,但没有哪个称职的老师——无论是数学还是其他科目——会满足于仅仅使用这些书。

批评一年级和“初等数学班” (math. élem.) 的数学课程已经成为一种时尚,但即使是这些课程中最具争议、最受质疑的方面也有其优点。三角形几何和圆锥曲线的焦点理论适合用来出一些能磨砺几何想象力的问题;关于几何轨迹的问题,甚至是所谓的“二次三项式炎”("trinomitis"),都让我们习惯了笛卡尔方法 (Cartesian method) 意义上的“完全枚举”。事实上,这种如今备受诟病的教学给我留下了良好的回忆。

但是我扯远了。关于科兰先生在进入一年级之前的课程,我记得最清楚的是,他一劳永逸地向我展示了数学是通过严格定义的概念来运作的。我从未想过一个函数可以用代数公式以外的方式表达;在我接触到的书中,我没有注意到任何可以动摇我这种天真想法的东西。我不记得科兰先生是用什么措辞教我“函数”("function") 这个词的定义的。他不可能使用当时还不存在的布尔巴基 (Bourbaki) 语言,甚至也不可能使用他可能仅略知皮毛的集合论 (set theory) 语言。重要的是,一旦给出了定义,他就不容忍任何人将“函数”这个词用于任何不符合该定义的事物。如果一个函数在一个区间由某个公式给出,在其他地方由另一个不同的公式给出,它仍然是一个函数,因为定义就是这么说的。

我认为,除了唯一的例外阿达玛 (Hadamard) 之外,没有人比科兰先生教给我的数学更多。在他成为我的学生之前,我基本上是自学成才;他把我培养成了一个数学家,而他做到这一点,最主要是通过他毫不留情的批评。他的不妥协之所以如此有效,还因为为了给每周的练习(我觉得有点太容易了)增加点趣味,我给自己设定了一个两页纸的限制,所有内容都必须写在里面。这样就很容易产生走捷径的诱惑,说“显而易见……”("it is obvious that...");科兰先生教我永远不要用这个词。“如果显而易见,”他说,“你就不会觉得有必要这么说;如果你这么说了,那就意味着它并不显而易见。”是他教会了我如何写数学。

尽管圣路易中学声称自己是法国最好的理科中学(并非没有道理),但绝不能认为那里的人文学科被忽视了。我已经懂足够的英语 (English),并且对诗歌有足够浓厚的兴趣,以至于从一位聪明但也许过于说教的英语老师那里学不到太多东西。另一方面,历史 (history) 老师成功地向我传达了这门学科在智力上是多么 stimulating。他留着胡子,肩膀宽阔,有一种罕见的天赋,能随心所欲地用一些挑衅性的言论让课堂一片哗然,又能瞬间让它安静下来。他鼓励我们超越教科书。这并非我第一次涉猎历史:早在1916年,我就曾是富斯特尔·德·库朗热 (Fustel de Coulanges) 的《古代城邦》(La Cité Antique) 的热心读者;在拉瓦勒 (Laval),我还读过奥古斯丁·蒂埃里 (Augustin Thierry) 的墨洛温王朝编年史 (Merovingian chronicles) 和一部(佩蒂·德·儒勒维尔 (Petit de Julleville) 著的)希腊史,如果我没记错的话,它基本上是修昔底德 (Thucydides) 著作的改编本。我一年级的老师建议我去圣热内维耶芙图书馆 (Sainte-Geneviève library)——离学校和家都很近——阅读马蒂耶 (Mathiez) 关于法国大革命 (French Revolution) 的著作。

在法国文学和拉丁语方面,我们的教授是才华横溢的夏尔-布伦 (Charles-Brun),一位激进的南方地方主义者 (meridional regionalist) 和一个有点放荡不羁的文人 (bohemian man of letters),他第一个拿自己不修边幅的外表开玩笑。

“喜欢我的人,”他会说,“称我的头发是‘他那随风飘拂、不屑梳理的秀发’;其余的人则说‘他那肮脏邋遢的癞毛’。”我会去他位于德朗布尔街 (Rue Delambre) 的家读希腊语,因为希腊语并未包含在中学理科方向的一年级课程中。我们读了柏拉图 (Plato) 的《克里同篇》(Crito);他的教学使我能够在暑假期间阅读《斐多篇》(Phaedo) 和《为科罗纳辩护》(Pro Corona)。夏尔-布伦不太循规蹈矩。尽管如此,当时人们认为最好先学会遵守规则,然后再允许自己打破规则;每篇作文都必须有计划、逻辑发展和结论。有一天的话题是勒南 (Renan) 的一段话,列举了构成一个民族的品质;我们要将这个列表应用于法国。在1920年,这当然是一个可能出现在学士学位会考 (baccalaureate examination) 上的题目。我煞费苦心地逐点论证法国不具备任何必要的品质,并得出结论:“这解释了为什么在夏尔-布伦的主持下,地方主义持续取得进展。” 作业发还给我时,得了12分(满分20分)³,评语是:“这相当有趣,虽然太长了……而且你会通不过学士学位会考的。”

事实上,我考试失败的风险不大——尽管我的成功因其他原因而受到威胁。我的年龄远低于参加考试所需的最低年龄;我的特殊考虑请求被拒绝了。由于没有这个初级文凭我就无法开始“初等数学班” (math. élém.) 的学习,大家讨论了替代方案。一年来,我每周四都在康邦街 (Rue Cambon) 的一所小学上木工课,而且颇为喜欢。无论是对我的家人、我的老师,甚至对我自己来说,我注定要从事数学事业这一点当时还并不明显。如果环境后来迫使我转向物理科学 (physical sciences) 或工程学 (engineering),一点实践经验可能会派上用场;有人建议我在职业学校或类似学校花一年时间学习金属加工、应用力学或电学。尽管我对在中学接受的那些完全平淡无奇的物理 (physics) 和化学 (chemistry) 教学并不感冒,但我对这个必要的插曲并无反感。无论如何,机缘巧合之下,我得以幸免。学校督学在第三学期进行了年度视察。科兰先生把我叫到黑板前,乐于让我大放异彩,然后向在教育部有影响力的督学解释了情况;我再次提出的豁免请求获得了批准。暑假期间,科兰先生被调到了一个“初等数学班” (math. élém.),1920年秋天我发现他就在那里。

当时,好学生被鼓励同时参加“初等数学班” (math. élém.) 和“哲学” ("philosophy") 两门学士学位会考:双学士学位对申请进入高等理工学校⁴ (École Polytechnique⁴) 的人有优势。我遵循了这个计划。就我的学业记录而言,这是成功的;但尽管一位可敬的老师努力了,哲学从未能让我“入门”:这门学科似乎与我的思维方式不相容。考试时,我被问到一个与康德 (Kant) 和涂尔干 (Durkheim) 相关的问题。我对所使用的教科书足够熟悉,可以写出一篇尚可接受的文章,但实际上我从未读过这两位作者写的任何一句话,而我得到的分数远高于我认为自己应得的,这让我感到震惊。当哲学考官问及我下一年的计划时,我毫不犹豫地回答:“我将准备高等师范学校 (École Normale) 的入学考试。”“当然是哲学方向?”“哦不,先生;是数学方向。”在我看来,一个几乎不知道自己在说什么就能取得如此好成绩的科目,几乎不值得尊重。年轻是无情的。

确实,在此期间,我已经认识了格雷维 (Grévy),然后是阿达玛 (Hadamard),我未来的计划正在成形。在圣路易中学有四个“预科班” (taupe)⁵ 部分:这是通常给予为高等理工学校和高等师范学校理科部入学考试做准备的课程的名称。还有一个中间班级,称为“准预科班” (hypotaupe):这里的课程与预科班相同,只是年底不需要参加考试。在四位预科班教授中,格雷维和米歇尔 (Michel) 被认为是最好的。科兰先生把我介绍给了格雷维,后者完全信任科兰的判断;他们俩都认为我有能力加入格雷维的班级,并目标在下个学年就参加高等师范学校的考试。更重要的是,格雷维把我介绍给了阿达玛,阿达玛曾是他在高等师范学校的同学。

所有认识阿达玛的人都知道,直到他漫长生命的尽头,他都保持着非凡的思维和性格的清新:在许多方面,他的反应仍然像一个十四岁的男孩。他的善良无边无际。1921年阿达玛接待我时的热情消除了我们之间所有的距离。在我看来,他更像一个同辈,知识渊博得多,但几乎不显老;他毫不费力就能让我接近他。很快,他有机会帮了我一个对我未来有决定性影响的忙。每年,圣路易中学都会将一项捐赠奖授予“初等数学班” (math. élém.) 最好的学生。奖品是相当于该捐赠基金年利息的书籍。我可以自己挑选这些书,并在选择时寻求了阿达玛的建议。因此,在年度“庄严颁奖典礼”("solemn award ceremony") 上(任何当时在法国中学上过学的人都能想象出那个场景),我收到了若尔当 (Jordan) 的三卷本《分析教程》(Cours d'Analyse) 和汤姆孙 (Thomson) 与泰特 (Tait) 的两卷本《自然哲学论》(Treatise of Natural Philosophy)。多亏了阿达玛,我从若尔当那里学习了分析(比像我大多数同学那样从古尔萨 (Goursat) 那里学要好得多),并通过汤姆孙和泰特入门了微分几何 (differential geometry)。当然,我没有立刻读完这些大部头;但我认为,我在第二年确实开始读若尔当了。

1921年,相对论 (relativity)——或者当时被称为“爱因斯坦理论”("Einstein's theory")——风靡一时。这个话题被广泛讨论,甚至在报纸上也是如此,以至于我不能不希望熟悉它。我是通过阅读爱丁顿 (Eddington) 来做到这一点的。作为一种形式上的操作,张量演算 (tensor calculus) 对我来说似乎很容易,尽管我自然无法领会其几何方面。在黑森林 (Black Forest) 度假期间,我突发奇想,在家庭出游时以父母为实验对象,进行了一系列关于相对论的解释。他们非常耐心地依从了。第二年,当我在格雷维的预备班时,爱因斯坦 (Einstein) 被邀请到法兰西学院⁶ (Collège de France⁶) 做一系列讲座。入场需要门票:我想我是通过阿达玛拿到票的。所有活跃在科学界、哲学界或上流社会的人都来了,人山人海,以至于不得不调动共和国卫队 (Garde Républicaine) 来控制人群。在这样的氛围下,很难期待高水平的科学交流;如果在那次场合确实有严肃的科学讨论,我相信一定有,那也必定仅限于少数精英——爱因斯坦、朗之万 (Langevin) 和其他少数几个人。保尔·潘勒韦 (Paul Painlevé) 觉得有责任参与公开讨论,他忠实地出席了,为讨论增添了些许趣味,但我仍然感到些许失望。另一方面,我在哲学家格扎维埃·莱昂 (Xavier Léon) 家中目睹了埃利·嘉当 (Elie Cartan) 和爱因斯坦之间一次令人难忘的讨论。爱因斯坦将他的广义相对论建立在经典黎曼几何 (classical Riemannian geometry) 的基础上,用嘉当的术语来说,这是一种有曲率但无挠率的几何 (geometry with curvature but without torsion);毫无疑问,爱因斯坦当时完全不知道还可以设想其他类型的几何,而嘉当的视角则使得可以走得更远。在格扎维埃·莱昂家,嘉当向爱因斯坦指出,例如,也可以设想有挠率但无曲率的几何 (geometry with torsion but without curvature)(事实上,这就是爱因斯坦自己后来引入的具有绝对平行性 (absolute parallelism) 的几何类型)。自然,我不理解嘉当所说的含义,更不用说其引申意义了;尽管如此,它给我留下了足够深刻的印象,以至于多年后,当嘉当的思想对我来说变得熟悉时,它又回到了我的脑海中。

在预科班 (taupe),学生当然会获得——或者至少在当时会获得——代数运算的熟练技巧,无论有些人怎么说,一个严肃的数学家都很难缺少这种能力。至于格雷维自己的课程,现在几乎没什么可说的了。我相信,那是一门严肃、诚实、计划周密的课程,无疑优于书店里能买到的教材;无论如何,它使那些教材变得多余了。就规定的教学大纲而言,几乎不可能做得更好了。在方法和为竞争性考试做准备方面,这种教学无疑达到了它的目标——但我并不认为它真的教给了我很多东西。一年的预科班是有益的;一个学生可以无害地,有时甚至富有成效地,忍受两年,算上一年准预科班 (hypotaupe)。但是那些考试失败——有时并非他们自己的过错——并在那里待了三年,甚至四年的老“留级生”(taupins),是相当令人恐惧的一群人:他们的命运不值得羡慕。幸运的是,我没有重蹈覆辙。

幸运的是,那年预备课程也没有占据我所有的时间。我开始学习若尔当。另外,我对梵语 (Sanskrit) 早熟而浪漫的迷恋让我父亲的一位朋友产生了想法,把我介绍给印度研究领域的顶尖学者西尔万·莱维 (Sylvain Lévi)。那时,大学教授们都在家里,在书堆中工作和接待访客。无论是阿达玛还是西尔万·莱维,我相信他们的任何同事,在法兰西学院都没有办公室;只有在科学实验室里,有时能找到教授的一个角落。当这些学者选择不在家接待访客时,他们通常会安排在学院开会的日子,在学院的前厅与访客见面。

当西尔万·莱维在吉-德拉布罗斯街 (Rue Guy-de-la-Brosse) 的家中接待我时,他对我说:“学习梵语有三个理由,”他列举了它们:我相信是《吠陀》(Veda)、语法 (grammar) 和佛教 (Buddhism)。“你属于哪一个?”我不敢告诉他,驱动我的并非这三者中的任何一个,而仅仅是我对印度史诗 (Indian epic poetry) 的天真想法。我已经学会了——不记得在哪里学的——字母表和一两种变格法,我向他请教如何继续学习。他告诉我,最好的教材是贝尔盖涅 (Bergaigne) 的,但已经绝版了;否则我应该弄一本维克多·亨利 (Victor Henry) 的教材。我立刻买了这本书,并毫不耽搁地开始使用它。

也是在我中学最后几年,我对文学,尤其是希腊诗歌的热情,因对希腊和拉丁作者古版本的喜爱而增强。其中一些当时仍然可以在塞纳河畔 (quays of the Seine) 的旧书摊上找到。阅读这些古版本让我感觉与古代作家更加亲近——并非因为他们的同时代人读过这样的书卷,而是因为我很快就情有独钟的十六世纪版本,是像埃蒂安 (Estienne)、阿尔杜斯 (Aldus) 和比代 (Budé) 这样的伟大的人文主义者的作品;而且它们与手稿相距并不遥远。我知道现代版本可能拥有更可靠、更准确的文本;但这对我来说并不重要。此外,我逐渐发现,越是近代的版本,就越不可避免地遭受标点过多的困扰。这些拐杖虽然有时有帮助,却不符合文本的精神,有时更容易通过顺应长句的节奏来理解柏拉图或德摩斯梯尼,这可能更好地表达了作者想要传达给读者的意思,而不是使用被句号和逗号切割得支离破碎的文本。此外,任何热爱精美排版的人都不能不钦佩这些在印刷术早期及其存在的第一世纪里产生的杰作。当我还是学生的时候,已经极难找到那些为罗马 (Rome)、佛罗伦萨 (Florence) 和威尼斯 (Venice) 的印刷厂带来荣耀的伟大摇篮本 (incunabula);即使它们出现,价格也远超我微薄的预算。但在拉丁区 (Latin Quarter) 的书商那里,有时甚至在塞纳河畔的书箱里,仍然能以——即使是我也能负担得起的价格——找到由阿尔杜斯、埃蒂安或西蒙·德·科利纳 (Simon de Colines) 印刷的漂亮书籍。我对它们一见钟情。在皇家宫殿 (Palais-Royal) 拱廊下的一个小店里,我认识了一位博学的年迈书商,他很喜欢我。这个人,我称他为“戈万老爹”("Père Gauvain"),教我如何识别伟大印刷商的标记,如何阅读那些忠实复制自手稿、曾用于印刷希腊文本、并在很大程度上成就了其美感的连字 (ligatures)。卖书对戈万老爹来说,简直是风马牛不相及的事;然而,正是从他那里,我买到了我的希腊文和拉丁文版《伊利亚特》,一本1560年的十六开本 (sextodecimo),它是我多年来形影不离的伴侣。稍后,他提醒我注意一本阿尔杜斯的柏拉图(1513年的初版 (princeps edition)),他的一位同行书商一直想卖掉它但没成功,愿意以极低的价格——相对而言——出手。这次,我的父母不得不出手相助。戈万老爹还教我如何使用布吕内 (Brunet) 令人钦佩的《书商手册》(Manuel du Libraire*)。幸运的是,这部和蔼博学的杰作刚刚在德国以珂罗版重印。利用它,我得以建立一个马尔罗 (Malraux) 式的想象中的图书馆,其中我选择的每一位希腊或拉丁作者都由几部最精美的古版本代表。剩下的就是去寻找实际的书籍了。凭着极大的耐心,我设法以相当低廉的价格收集了一套相当不错的藏书。但大约在1930年左右,许多美国图书馆想通过建立“稀有珍贵”("rare and precious") 图书收藏来装点门面;价格飞涨,很快就远远超出了我的承受能力。

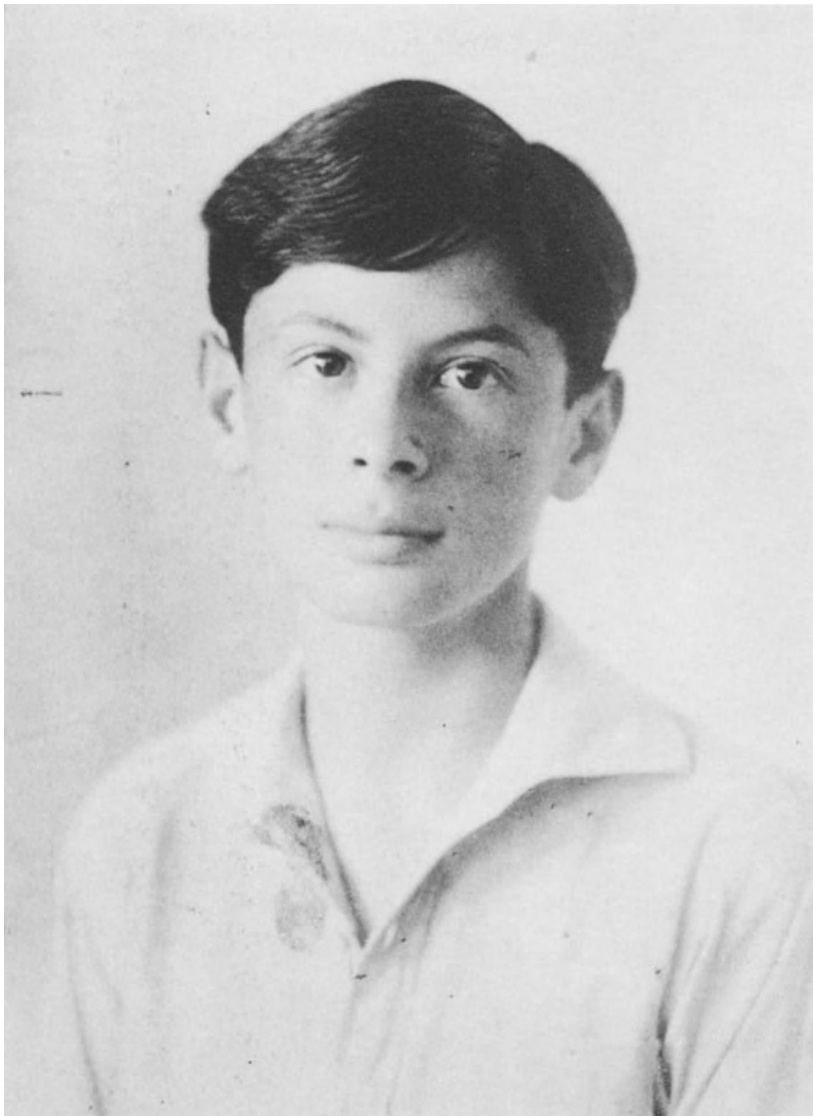

A.W. 在巴登-巴登 (Baden-Baden) 度假 (1921年)

A.W. 在巴登-巴登 (Baden-Baden) 度假 (1921年)

但在1922年,我还看不到那么远。我告别了中学,动身前往高等师范学校。

注释:

¹ Lycée Montaigne: 蒙田中学,巴黎一所著名的公立中学。 ² complementary thesis in Latin: 拉丁语补充论文,过去法国博士学位要求的一部分,除主论文外,还需提交一篇用拉丁语写成的较短论文。 ³ 12 out of 20: 法国学校评分系统通常采用20分制,10分为及格线,12分属于中等偏上的成绩。 ⁴ École Polytechnique: 高等理工学校,法国最负盛名、最难考入的工程师学校之一,常被视为培养精英人才的摇篮。 ⁵ taupe: 法语俚语,特指为考入高等理工学校 (École Polytechnique) 和高等师范学校 (École Normale Supérieure) 等“大学校”(Grandes Écoles) 的理科方向而设立的高强度预备班。 ⁶ Collège de France: 法兰西学院,法国历史悠久、地位崇高的学术机构,教授向公众开放其讲座,不授予学位,汇聚各领域顶尖学者。

第二章 在高等师范学校

(Chapter II At the Ecole Normale)

在“高师”("Ecole")——我们过去常这么称呼它——学生们被分成小组,共享学习宿舍。我首要关心的事,甚至在开学前,就是找到投缘的学友。我们有五个人:除了我自己,还有拉贝雷讷 (Labérenne)、德尔萨特 (Delsarte)、伊夫·罗卡尔 (Yves Rocard) 和巴尔博特 (Barbotte)(他入学考试第一,是我们的“酋长”("cacique" - 指成绩最优者,类似状元)。拉贝雷讷和我一起上过格雷维 (Grévy) 的预备班,是个思想开朗的高个子年轻人;他是个好伙伴,一点也不书呆子气。德尔萨特来自鲁昂 (Rouen),和我一样,只上了一年预科班 (taupe)。罗卡尔来自路易大帝中学 (Lycée Louis-le-Grand),他很快就在自己的储物柜里塞满了大大的黑色笔记本,上面已经用细小但清晰的字迹记录着他关于气体动理论 (kinetic theory of gases) 的想法和计算。我们四个人都不倾向于温顺。但我们的“酋长”就不能这么说了,他曾在凡尔赛 (Versailles) 上预科班:他是一位军人的儿子,尊重权威,不爱搞恶作剧;行政部门总是很看重他。这与我在凡尔赛的一些他的同学给我描绘的形象不同。他最终在我们这群人里感到相当不自在:在他眼里,我们一定显得是危险的异端。

找到学习小组后,我第二关心的就是图书馆。由著名的吕西安·埃尔 (Lucien Herr) 主管的人文图书馆,学生们极易进入。相比之下,科学图书馆——需要穿过一个几乎完全被大地懒骨架(我们称之为“巨兽”("mega"))占据的房间才能到达——每周只对学生开放一两个小时。负责的职员马塞尔·莱戈 (Marcel Légaut),后来写了许多灵修著作,以写博士论文为借口,设法把自己的职责减少到了最低限度。我第一次拜访我们尊敬的科学部主任韦肖 (Vessiot) ,就是告诉他这个最低限度是不够的。他以所罗门的智慧作答,特别为我设立了图书管理员助理(当然是无薪的)的职位,让我拿到了图书馆的钥匙,作为交换,只需承担名义上的保管职责。很快,我就习惯了长时间待在图书馆里,白天如此,有时晚上也如此。

图书馆主要通过交换协议,配备了来自世界各地的期刊;其他藏书也相当不错。我不知道为什么那里恰好有一套完整的战争年代¹ 的《时代报》(Le Temps)。我早已放弃了童年时从阅读保罗·德鲁莱德 (Paul Déroulède) 和报纸中获得的摇旗呐喊的情绪。此外,虽然我的父亲,典型的阿尔萨斯人 (Alsatian),仍然是一位老派的爱国者,但沙文主义 (chauvinism) 在我们家被认为是不可接受的。我父亲本人年轻时显然有过无政府主义 (anarchist) 的同情;他肯定支持过德雷福斯 (Dreyfus),并且仍然在某种模糊的意义上是一位激进社会主义者² (radical-socialist²)。无论如何,我们家几乎从不谈论政治,除非评论最新新闻。而且,我母亲的一个妹妹嫁到了德国 (Germany),住在法兰克福 (Frankfurt)。尽管战时法律禁止与“敌人”("the enemy") 进行任何联系,我的外祖母莱因赫兹 (Reinherz) 从未停止通过瑞士 (Switzerland) 获取消息。“德国佬”("Boche" / "Kraut") 这个词不属于我们的词汇。即便如此,能拿到那套《时代报》,我还是挺高兴的,这样我就可以第一手阅读战争期间灌输给法国公众的“洗眼液”(这是在“洗脑”("brainwashing") 这个词流行之前)(即宣传)。我承认,当我发现德彪西 (Debussy) 的文章一本正经地解释为什么德国音乐不配享有其声誉,以及埃米尔·皮卡 (Emile Picard) 的文章对德国数学说着差不多同样的话时,我有点惊讶。我着手寻找那份著名的宣言,它长期以来为反对“条顿野蛮人”("Teutonic barbarians") 的宣传火上浇油。这份出现在1914年的文本,由九十三位德国知识分子签署,旨在抵消轰炸兰斯大教堂 (Reims Cathedral) 对世界舆论造成的灾难性影响。这份文本总是被协约国引用,作为为轰炸辩护的骇人听闻的尝试。我发现它的语气是温和的;它恰当地对大教堂的损坏表示惋惜,其中只有一句话确实可以被认为是令人震惊的:大意是,即使是为了拯救一座大教堂,冒德国士兵生命危险也是不对的。这个想法在我看来确实是野蛮的。并非说,从抽象的角度来看,不能争辩一个人的生命比一座大教堂更有价值;这是一个形而上学的论点,虽然我不接受它,但可以为之辩护。在我看来,这句话的野蛮之处在于它明确指出要保护的生命是德国士兵的生命,而不是其他人的。我怎么会怀疑,同样的论点,用“我们的孩子”("our boys") 代替“德国士兵”,有一天会成为文明捍卫者的官方教条,并将在全世界范围内,通过类似的替换,无限增殖,催生出能想象到的最怪诞的讽刺画呢?

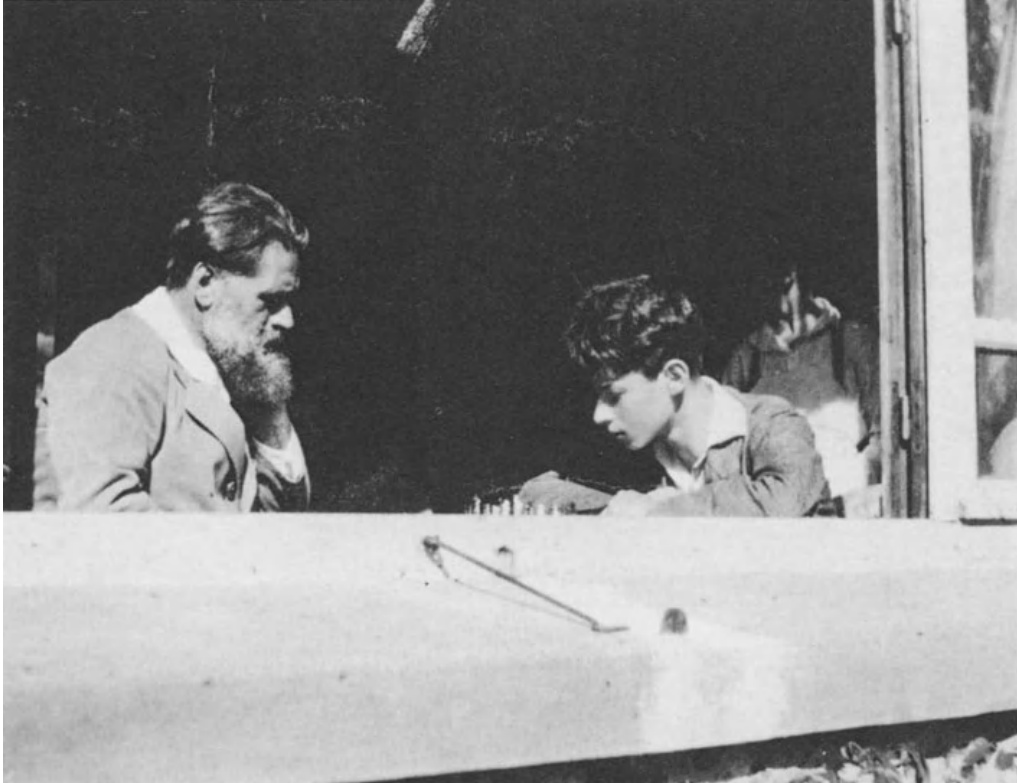

A.W. 在比利时 (Belgium) 度假期间下棋 (1922年)

A.W. 在比利时 (Belgium) 度假期间下棋 (1922年)

A.W. 和西蒙娜 (Simone) 在松树林中阅读 (1922年夏)

A.W. 和西蒙娜 (Simone) 在松树林中阅读 (1922年夏)

关于“宣言”("manifesto") 的结论,我在此记录下我很久以后在德国了解到的情况。首先,希尔伯特 (Hilbert),他在整个战争期间始终表现出极高的尊严,拒绝签名——尽管我不认为1922年时他的名字对我来说已经足够熟悉,以至于能注意到签名者名单中没有他。其次,有人告诉我,许多签名者,包括费利克斯·克莱因 (Felix Klein),并没有看到文本;他们只是被电话要求支持一项被说成是爱国义务的事情。只有那些对请愿书、抗议书和各种声明如何在知识分子中兜售毫无概念的人才会对此感到惊讶。

那么,回到我的“图书室”("bibli" - 我们对高师图书馆的称呼):碰巧,当我进入高师时,我对德语 (German) 有相当不错的实际掌握能力。我从未学过这门语言,但我的父母都说得很流利,习惯于在我们姐妹俩不该听懂他们谈话内容时使用德语——这是一种非常有效的语言教学方法!结果,我能够不太困难地使用德语书籍和期刊。此外,阅读若尔当 (Jordan) 使我比班上其他人占了优势。因此,我免修了古尔萨 (Goursat) 的课程,这门课通常被认为是新“入伍者”("conscripts" - 指新生)的必修课。我没有理由后悔这个决定。事实上,我们被给予了非常大的自由度,唯一的限制是知道如果在年底的执照考试 (Licence examinations) 中失败,就意味着失去在学校的位置,当然还有所有随之而来的特权。同年,我开始参加甚至参与阿达玛 (Hadamard) 在法兰西学院 (Collège de France) 的讨论班。这个讨论班确实是独一无二的,如果今天还在举办的话,仍然如此。

“讨论班”("seminar") 这个词因过度使用而变得相当廉价:如今讨论班多如牛毛。讨论班的历史至少要追溯到雅可比³ (Jacobi³)。在巴黎 (Paris),当我在高师以及之后很长一段时间里,只有一个配得上这个名字的讨论班,那就是阿达玛的。年初,我们在他位于让-多朗街 (Rue Jean-Dolent) 家中的图书馆见面,他分发数学论文让我们作报告。这些论文大部分是他从世界各地收到的抽印本——至少是那些在他看来值得讨论的。除此之外,他还添加了各种来源的题目,以及我们其他人提出的题目,因为他对建议相当开放。这些著作大部分是最近两三年发表的,但这个条件并非硬性规定。至于涵盖的主题,他的目标是尽可能广泛地展现当代数学的全景。如果说不是详尽无遗,那至少是他的目标。对于他宣布的每个题目,他都会征求志愿者,并常常简要解释为什么这篇论文激起了他的好奇心。题目分发完毕后,就确定了向小组报告的日期,经过一番闲聊,我们就都离开了。

那时讨论班每周举行一次;后来改为每周两次。参与者中有成就卓著的数学家,也有初学者。保罗·莱维 (Paul Lévy),曾是阿达玛的学生,是忠实的参与者之一。阿达玛表现得好像这些报告主要是为了让他个人了解情况;我们是向他陈述,尤其是为他而讲。只要解释得好,他什么都懂;当总结不清晰时,他会要求澄清,或者——并非罕见地——自己进行补充。他总是保留在最后加上自己评论的选择权,有时寥寥数语,有时则更从容。他从未表现出意识到自己的优越性:无论谁在作报告(我特意不用“讲座”("lecture") 这个词,因为在阿达玛面前,报告不可能变成讲座),都被视为平等对待。即使对我这个刚进高师不久就被接纳为参与者的黄毛小子也是如此——这可不是一般的青睐。我相信自己当时对多复变函数 (functions of several complex variables) 已经有了一些想法;我对多变量幂级数的收敛域做了一些观察(我认为是原创的,或许确实如此),推广了阿达玛关于单变量级数的经典定理;但更重要的是,我刚在高师图书馆发现了哈托格斯 (Hartogs) 的著作。尽管它们已经问世一段时间了,但在法国鲜为人知,也从未成为阿达玛讨论班报告的主题。我提议了这个题目,他欣然接受了我的建议。

那一年及随后的几年里,“图书室”和阿达玛的讨论班,是它们把我塑造成了一个数学家。我也上了其他课程:皮卡 (Picard) 在索邦大学 (Sorbonne) 的课,勒贝格 (Lebesgue) 在法兰西学院 (Collège de France) 的课。这两门课程,由两位截然不同类型的强大个性人物讲授,都很有启发性——但我一生中上过太多的课和讲座,认为没有必要一一描述它们。每周二下午五点,走进勒贝格的教室,我们都会钦佩地看着年迈的富卡尔 (Foucart),他刚用希腊铭文写满了黑板,正由两位忠实的学生搀扶着走出同一间教室。他是法兰西学院教授终身制时代最后一位幸存者,年纪离一百岁不远了;他的两位学生看起来也没年轻多少。冬天,在同一间教室里,还会有附近街区的醉汉进来取暖,因为讲座对公众无一例外地开放。他们毫无顾忌地打瞌睡,但对伴他们入睡的声音并非无动于衷——至少我们观察到他们在勒贝格的讲座里待不长,我们会打赌他们能坚持多久。我想没有人能坚持超过八分钟。

同年,我开始阅读黎曼 (Riemann)。在此之前一段时间,首先是在阅读希腊诗人时,我开始确信,在人类历史上真正重要的是那些真正伟大的思想家,而了解这些思想家的唯一途径就是直接接触他们的著作。此后我学会了相当大地修正这个判断,尽管我从未真正完全放弃它。然而,我的妹妹,她得出了类似的观点——要么是她自己,要么可能部分受我影响——一直坚持到她短暂生命的最后一刻。在我上哲学课的那一年,我也被庞加莱 (Poincaré) 的一句话所打动,它表达了同样极端的立场:“文明的价值只在于它们的科学和艺术。” 怀着这样的想法,一旦物质上和智力上力所能及,我别无选择,只能一头扎进过去伟大数学家的著作中。黎曼是第一个;我读了他的就职论文和他关于阿贝尔函数 (Abelian functions) 的主要著作。这样开始是我的幸运,我一直对此心存感激。这些著作并不难读,只要意识到每个词都蕴含深意:也许没有其他数学家的写作能与黎曼的密度相媲美。若尔当的第二卷是学习黎曼的良好准备。此外,“图书室”收藏了费利克斯·克莱因 (Felix Klein) 的一套很好的油印讲义,其中很大一部分只是对黎曼著作极端简洁性的一种相当散漫但富有智慧的阐释性评论。

在这一切之中,我努力不忘记梵语 (Sanskrit)。当时朱尔·布洛赫 (Jules Bloch) 在索邦大学教初级班。在那里我遇到了注定拥有辉煌事业的老学长乔治·杜梅齐尔 (Georges Dumézil)⁴。除了对语言基础知识的一丝不苟的教学,朱尔·布洛赫还不断地向我们展示他对印度语言和文明以及许多其他主题的闪耀观察。年底,希望利用部分假期阅读梵文文本,我去向西尔万·莱维 (Sylvain Lévi) 请教。他从书架上抽出一本红色天鹅绒装帧的小书。那是一本“本地”("native")(用当时流行的术语)版的《薄伽梵歌》(Bhagavad Gita)。“读这个,”他告诉我。“首先,如果你没读过它,你就无法理解任何关于印度的事情”——他顿了一下,脸上焕发出光彩——“而且,”他补充道,“它很美。” 借助朱尔·布洛赫借给我的一本词典,以及从高师图书馆借来的《东方圣书》(Sacred Books of the East) 的英译本,我在舍夫勒斯 (Chevreuse),一个叫做“拉甘盖特”("La Guinguette") 的地方,在我父母一两年前建造的小房子那片杂草丛生的大花园里,通读了《梵歌》。后来我得知,西尔万·莱维同情那些选择将这首诗视为《摩诃婆罗多》(Mahabharata) 后来增补的人:并非说这部庞大史诗的文本在几个世纪里没有被修改和增补;但是,西尔万·莱维想知道,怎么会有人看不出《梵歌》是这部作品的核心,而其余部分必然是围绕它构成的呢?这好比说果核是后来才加到果实里去的。

这首诗的美立刻打动了我,从第一行开始。至于启发它的思想,我觉得在其中找到了唯一能满足我心灵的宗教思想形式。我和妹妹是在没有任何形式的宗教教育或宗教仪式下长大的。除了我的祖母,一位善良的老阿尔萨斯妇女,她讲方言比法语更流利,并始终忠于传统,我们家没有任何东西能以任何方式让人回忆起我们的犹太背景 (Jewish background)。她非常疼爱我们,我小时候叫我“我的小羊羔” (mon hammele)。我记得她纯银色的头发,那么漂亮,以至于有一天一个理发师在街上拦住她,提出要买她的头发。她和我父亲的弟弟奥斯卡叔叔住在一起;我和妹妹很少见到她,也从未试图向自己解释那些在我们看来像是烹饪怪癖的东西。现在很难相信,但我确信直到十岁或十二岁,我才知道自己是犹太人 (Jewish),而当我发现时,我当然不认为这有什么重要性。我所说的“犹太人”,是指根据这些词语的传统定义,具有犹太血统;如今似乎每个人都按自己的意愿定义犹太性,巴黎大主教显然可以宣称自己是犹太人,而无需担心首席拉比是否同意。如果我小时候问过自己犹太教 (Judaism) 意味着什么,我无疑会得出结论,这个概念,连同其补充概念反犹主义 (anti-Semitism),与历史或人类学有关,与我无关。无论如何,我不会将它与宗教观念联系起来。事实上,德雷福斯事件 (Dreyfus affair) 发生的时间并不久远;我的父母一定对此记忆犹新,但他们从未谈论过,很长一段时间我对此一无所知。

另一方面,在中学里,我读了不少帕斯卡 (Pascal) 的书,先是《致外省人信札》(Provinciales),然后是《思想录》(Pensées)。我不仅钦佩他写作的美,也钦佩这位强大头脑锻造出的体系的连贯性。尽管如此,在钦佩这个信仰体系和想要信奉它之间,存在着一道无法逾越的鸿沟。然而,对于《梵歌》,我感觉仿佛可以全身心地进入它的世界。后来, благодаря 《梵歌》,我在印度感到宾至如归;很久以后,也 благодаря 《梵歌》,我妹妹的思想方式对我来说一点也不陌生。

我在高师的第二年只是第一年的延续,自由度甚至更大,因为我在一年内就通过了所有考试,我的时间现在完全属于自己。我一定是在第二年读了费马 (Fermat)。我们的主任当时在索邦大学开设一门关于李群 (Lie groups) 的课程。要是嘉当 (Cartan) 来教这门课该多好!但是变换理论 (transformation theory) 的教席是为韦肖设立的,而嘉当过于严谨,不愿侵占同事的领地。这门课或多或少被认为是我这个年级学生的必修课。我去了一次,无聊透顶,再也没回去过。我倒是定期参加朱尔·布洛赫在高等研究实践学院 (Ecole des Hautes Etudes) 开设的关于《吠陀》(Veda) 的课程。每周在楼梯间我都会与韦肖擦肩而过,他正上楼去教他的课,而我刚从朱尔·布洛赫的课上出来。我总是礼貌地向他问好。这并没有改善我在他心目中的地位。

我还听了梅耶 (Meillet) 关于印欧语言学 (Indo-European linguistics) 的讲座和西尔万·莱维关于迦梨陀娑 (Kalidasa) 的《云使》(Meghaduta) 的讲座。这两位老师都是无与伦比的。梅耶几乎已经失明——据说是因为解读了许多来自中亚 (Central Asia) 无法解读的文本——他会即兴演讲,向听众展示一些连我这个无知者也能分辨出是惊人原创性的观察。西尔万·莱维用他略带低沉的声音,逐句逐句地阅读和解释迦梨陀娑的诗。他首先会读梵文文本:对他来说,梵语是一门活语言,印度的学者 (pandits) 长期以来都记得他能在任何场合即兴发表的无可挑剔的梵语演讲。梵文之后是藏文 (Tibetan) 译本,在场的一些人,当然包括我,一个词也听不懂。然后是莱维的评注,最后他会提供一个法文翻译,总是既优美又精确。这首诗主要由一个恋爱中的夜叉 (Yaksha) 对“信使云”(标题中的 meghaduta)发表的长篇演说构成,云将把演说转达给他远方的挚爱。西尔万·莱维擅长展现这首诗的奇妙之处;我至今仍能听到他几乎低语般念出第十节的开头:

mandam mandam nudati pavanah...

法文是:

doucement doucement te pousse le vent (轻轻地 轻轻地 风儿吹拂着你)。

在高师的第三年通常用于准备教师资格考试 (Agrégation examination)。我的工作受到了这种要求的影响——并非说我花了大量精力准备年底必须参加的考试;而是做其他任何事情都让我感到内疚。因此我培养了对音乐的兴趣,并经常去听音乐会。有五六年的时间,家里让我学小提琴。我的外祖母莱因赫兹,对音乐充满热情,本身就是一位出色的钢琴家。很久以前,住在比利时时,她失去了她深爱的儿子,他既是出色的法律系学生,也是一位艺术家。他是他小提琴老师的得意门生,老师遗赠给他一把瓜达尼尼 (Guadagnini) 小提琴,我相信,在行家眼中,这琴堪比斯特拉迪瓦里 (Stradivarius)。外祖母虔诚地保存着这把琴,珍藏着希望,希望有一天她的某个外孙能证明自己配得上它。偶尔这把琴会被托付给我。它的音色美妙绝伦,但唉,我知道自己无法胜任这个挑战。一个人可以仅仅为了乐趣而弹钢琴,即使没有天赋,但小提琴至少需要一些天赋,而这正是我残酷地缺乏的。我尝试拉琴的努力让我既认识到音乐的美,也认识到自己无法重现这种美的绝望。我只好仅仅满足于聆听,并订阅了每周出版的《音乐周刊》(La Semaine Musicale)(现已停刊),上面不仅列出了巴黎音乐会的节目单,还附有对演奏作品简短而实质性的分析,以及

巴黎周日教堂礼拜的管风琴音乐节目单。我就是这样在圣雅克-迪奥帕教堂 (Saint-Jacques du Haut Pas) 第一次听到巴赫 (Bach) 的帕萨卡利亚 (Passacaglia)。一个全新的世界就这样向我敞开了。

教师资格考试包括四场解题考试和两场在评审团面前进行的讲课,主题选自中学课程。准备解题部分意味着复习往年的题目,其中大部分相当古怪。我做了适量这样的工作,并没有理由后悔。另一方面,课堂讲课环节是非常有用的练习,尤其是在经过深思熟虑的点评之后。这项练习教会人如何规划一个报告;人也从中学会——至少,应该学会——如何在黑板前举止得体:对着听众讲话而不是对着黑板,并强调自己认为重要的观点。作为高师的学生,以及后来我在斯特拉斯堡大学 (University of Strasbourg) 自己主持此类练习时,我都觉得它们非常有益。美国学生没有类似的要求,这常常让我感到困扰。1925年,我的口试部分是公开的,在圣路易中学 (Lycée Saint-Louis) 进行,我的一位同学来听我的讲课,看到一位评审团成员在一张纸上潦草地写了几个字,后来把纸留在了桌子上。我的朋友抓起那张纸读到:“他将成为内阁部长。” 幸运的是,这个预言,或者更确切地说,这个诅咒,没有成真。

第三章 初次旅行,初试写作

(Chapter III First Journeys, First Writings)

像几乎所有家在巴黎的学生,以及少数已婚学生一样,我不是高师的寄宿生。然而,大多数学生是寄宿生,他们生活在斯巴达式的条件下,今天的师范生 (Normaliens) 会对此望而却步。他们睡在大型宿舍里,床位之间仅用薄薄的屏风隔开,提供最起码的隐私:大多数马在马厩里的条件都比这好。寄宿生获得食宿以及一点零花钱,勉强够从“男爵夫人”("the Baroness")那里买咖啡——这是我们对克洛德-贝尔纳街 (Rue Claude-Bernard) 常去的那家酒吧老板娘的昵称,在那里我们经常穿着“邦武”("bonvoust") 服装——也就是发给我们的用于军事训练的工装裤(当时我们词汇里还没有“蓝色牛仔裤”("blue-jeans") 这个词)。(“邦武”这个词来自一位曾一度负责这些训练的邦武上尉 (Captain Bonvoust) 的名字。)那些希望补充微薄收入的学生通过辅导“貘”("tapirs" - 我们对寻求家教的中学生的俚语称呼)来做到这一点;幸运的是,“貘”的供应很充足。据说,自那时以来,一些师范生已经通过不那么传统的方式赚钱了。

相比之下,走读生有权获得一笔 modest 的奖学金,理论上相当于寄宿生的食宿费用。和家人住在一起,我从未需要求助于辅导“貘”。我的父母虽然不富裕,但生活得相当舒适,对于一个受病人喜爱的医生来说,这很正常;但不向他们要钱是我的荣誉所在。

1925年,教师资格考试 (Agrégation examination) 之后,几乎我所有的同学都去当少尉服兵役了。我们班是最后一届无需通过任何考试就能获得这个军衔的。我还太年轻,不能这样做。当时存在许多奖学金;它们发放得很吝啬——而且我在高师行政部门并不太受待见。其中一项由索邦大学 (Sorbonne) 授予的奖学金相当微薄,引不起什么嫉妒:这个奖学金给了我。它本是为住在巴黎的学生准备的,但我设法安排在罗马 (Rome) 度过一个学年,不太担心这笔钱是否足够。我开始觉得巴黎的视野有些束缚我了。

我已经拥有了贝伦森 (Berenson) 关于意大利艺术 (Italian art) 的四卷书,他在书中编目了伟大画家的作品,我用这些书来参观卢浮宫 (Louvre)。暑假期间,高师允许我借阅文图里 (Venturi) 的多卷本意大利艺术史,理论上这本书是不准带出图书馆的。这些阅读为我提供了一些艺术和语言背景。离开前,我和家人在法国阿尔卑斯山 (French Alps) 的上莫里耶讷 (Haute Maurienne) 地区的朗斯勒维拉尔 (Lanslevillard) 待了两周,在那里我第一次体验了高山。我在那里进行了许多长途步行。在海拔7000英尺或更高的地方,空气有一种我从未体验过的 stimulating 效果。有时全家会进行更长的远足,一直走到冰川开始的地方。在那些日子里,要再往前走,据说需要专业向导的服务;这个机会从未出现过。

我妹妹后来写到,凝视山景曾一劳永逸地将纯洁的观念印刻在她的灵魂中,她想到的就是这次假期。当然,这样的想法没有进入我的脑海:我留下的是完全不同的印象。看到日落时分阳光在远方交错,给了我同时在多个平面上构思的想法。我当时想,写作应该这样,让读者的思绪被引向当前主题之后,朝向它背后的一个平面,然后再到其他更遥远的视角。这个想法并无原创性;我很可能是在别处学到的——例如,在我正准备不久后去看的某些意大利绘画中。但它是在那里,在山中,来到我这里的,而在我妹妹身上,同样的风景激发了截然不同的反思。

在我散步的过程中,我常常停下来打开一本关于丢番图方程 (Diophantine equations) 的计算笔记。费马方程 (Fermat's equation) 的神秘吸引了我,但我对它已有足够的了解,意识到取得进展的唯一希望在于一个全新的视角。同时,阅读黎曼 (Riemann) 和克莱因 (Klein) 使我确信,必须将双有理不变性 (birational invariance) 的概念推到前台。我的计算向我表明,费马的方法,以及他的继承者们的方法,都基于一个几乎显而易见的评论,即:如果 和 是代数上互质的、具有整数系数的齐次多项式,并且如果 是互质的整数,那么 和 “几乎”互质,也就是说,它们的最大公约数 (G.C.D.) 只可能取有限个值;那么,如果给定 ,其中 是 和 的次数之和,那么 和 “几乎”是精确的 次幂。我试图将这个评论翻译成双有理不变的语言,并且毫不费力地做到了。这里已经有了我未来论文的雏形。

十月,是时候动身去意大利 (Italy) 了。我悠闲地取道米兰 (Milan)、贝加莫 (Bergamo)、维罗纳 (Verona)、维琴察 (Vicenza)、帕多瓦 (Padua)、威尼斯 (Venice) 和佛罗伦萨 (Florence)。游客这个职业有其自身的方法论,需要学习。碰巧我对这个职业,或者更确切地说,对这门艺术,表现出了天生的才能。这种才能,加上一定的语言便利,对我此生的幸福贡献不小。我意识到在意大利,要做的事情就是让自己变成意大利人:这正是秘诀所在。因为我微薄的津贴迫使我仔细节省开支,我很快学会了侦察街区、旅馆、餐馆或奶酪店,以便能以最优惠的价格找到富裕旅行者常常完全错过的东西。在米兰,我的外国学生身份使我能够获得免费进入意大利所有博物馆的通行证 (tessera),从而使我免于担心一项否则会严重占用我预算的项目。

经过一个月的旅行抵达罗马 (Rome),我已经能说一口过得去的意大利语 (Italian),在那里感到相当自在,更因为著名的维托·沃尔泰拉 (Vito Volterra) 向我伸出了慈父般的欢迎。他可能不如阿达玛那样是位全能的数学家,但在各方面都是一位令人钦佩的人。国王任命他为终身参议员;他和克罗齐 (Croce) 是两位直到最后关头,无论如何都投票反对法西斯分子 (Fascists) 的参议员。1925年,贾科莫·马泰奥蒂 (Giacomo Matteotti) 刚刚被暗杀。在他去世的台伯河 (Tiber) 岸边,每晚都会堆满鲜花,但每天早上都会被警察巡逻队清扫掉。政治生活似乎笼罩着一层不真实的气氛。也许一次有力的推动就能推翻这个政权,但这从未发生。我对这一切始终是一个感兴趣的旁观者,但我并不为此担心。尝试了几次之后,我最终寄宿在一个工人阶级家庭,离圣母大殿 (Santa Maria Maggiore) 不远。我在那里有一个相当不错的房间。我们在厨房吃饭,母亲是一位身材丰满的老罗马人,她做的家常意大利面、面疙瘩 (gnocchi) 和罗马式朝鲜蓟 (carciofi alla romana),和好餐馆里做的一样美味。没有浴缸,也没有暖气,但这不成问题,因为每当寒冷把我赶出房间时,我都可以躲到大学图书馆里。手持优秀的旅行俱乐部 (Touring Club) 指南,我游览了罗马。我在那里度过的六个月对于这个目的来说绝不算太长。罗马确实是永恒之城:所有时代都在那里融为一体,被时间的铜绿和谐地融合在一起。尽管被古典艺术的杰作所震撼,我却自诩为未来主义者 (Futurist),并常去意大利未来主义者的聚集地,除了以下收获外,我获益甚少:在运动的领袖、颇具传奇色彩的菲利波·马里内蒂 (Filippo Marinetti) 家中,我看到了翁贝托·博乔尼 (Umberto Boccioni) 的作品,包括他那令人钦佩的三联画《告别》("The Farewells")、《远行者》("Those who go") 和《留下者》("Those who stay")。我不知道这幅三联画现在在哪里;我只希望这三块画板没有被分开。我得知博乔尼在战争期间英年早逝,于1916年。

我和维托的长子爱德华多·沃尔泰拉 (Edoardo Volterra)——他本人也注定拥有辉煌的事业——一起去奥古斯都陵墓音乐厅 (Augusteo) 听音乐会,买的是最高层站票。音乐会结束后,我们会互相护送回家,来回走上好几个小时;很快我们就亲如兄弟。我和他一起参观了苏比亚科 (Subiaco) 著名的本笃会修道院 (Benedictine monastery)。它坐落在罗马高处的山坡上,是意大利印刷术的摇篮之一。我希望僧侣们仍然在那里,他们的好客仍然像以前一样慷慨。至于奥古斯都陵墓音乐厅,那个奇怪地容纳在一座继承自古罗马的圆柱形建筑里的音乐厅,已经不在了——法西斯政权的又一个受害者。“那个人,”维托·沃尔泰拉后来谈到墨索里尼 (Mussolini) 时不无夸张地说,“在罗马造成的破坏比在马德里 (Madrid) 还多。”

被如此多的新印象所淹没,我工作适度,或者更确切地说,我在城市中漫步时梦想着数学。我相信自己对线性泛函 (linear functionals) 有些想法。无论这些想法多么不成形,沃尔泰拉都会以不知疲倦的耐心倾听。我经常见到他的得意门生范塔皮耶 (Fantappié),他一直是沃尔泰拉的最爱,直到有一天他来找沃尔泰拉,赞美墨索里尼步希特勒 (Hitler) 后尘刚刚在意大利推行的反犹立法。沃尔泰拉是犹太人,这一点无人不知。“怎么可能,”他叙述这段插曲时说,“我当时竟然没有当机立断把他扔下楼梯?” 但在1925年,情况还没有到那个地步。范塔皮耶已经在他的纽扣孔里佩戴着法西斯徽章 (distintivo),但我们是好朋友。我们会讨论泛函演算 (functional calculus)。他从一开始就提议我们使用熟悉的称谓方式,这让我很为难:我的意大利语知识还没扩展到第二人称单数。

当时罗马还有另一位师范生,盖拉尔·德·洛里耶 (Guérard des Lauriers)。我想是韦肖推荐他获得了洛克菲勒基金会 (Rockefeller Foundation) 享有盛誉的奖学金之一。我们俩都定期参观罗马的教堂,但我们碰面的机会很小:我追寻的是中世纪和文艺复兴时期的杰作,而他则在寻求大赦 (indulgences),据说在所谓的1925年“禧年”("jubilee" year) ,大赦的条款特别有利。我有时问他:“盖拉尔,你为我祈祷吗?”——他会一本正经地回答:“是的,韦伊,我为你祈祷。” 离开罗马后很长一段时间,我没有他的消息。后来我得知他成了一名多明我会士 (Dominican)。在他对我妹妹的《致一位修士的信》(Lettre à un religieux) 的回应中,他以几次大公会议的权威指责她,因为她暗示一个未受洗就夭折的婴儿的永恒命运与一个受洗婴儿的不会有太大差别。唉,第二次梵蒂冈大公会议 (Vatican Council) 在他眼中不那么受待见。我被告知他陷入了极端保守主义 (integrism),并且在被逐出教会 (excommunicated) 的状态下去世了。

盖拉尔和我并不是罗马唯一的外国数学学生:曼德尔布罗伊特 (Mandelbrojt) 和扎里斯基 (Zariski) 也在那里。扎里斯基前一年刚刚结婚。塞韦里 (Severi) 好心地为我们举办了几场讲座,概述了代数曲面 (algebraic surfaces) 理论的基础知识。他是阿雷佐人 (Aretine),口才很好;他的意大利语比我听过的任何意大利语都更优美。听他讲话时,我很难集中注意力于他谈话的内容,对此我记得很少;充其量,我从中受益也只是无意识的,如果真有受益的话。对于恩里克斯 (Enriques) 邀请我们去他家参加的一系列关于同一主题的非正式谈话,这一点甚至更适用。莱夫谢茨 (Lefschetz) 对罗马进行了一次短暂的访问,我问塞韦里他对莱夫谢茨工作的看法。“他很棒”(È bravo),塞韦里告诉我,意思或多或少是“他很有才华”:bravo 这个词,据我所知,在其他语言中没有对应词。“他不是庞加莱 (Poincaré),”塞韦里补充道;庞加莱是一只鹰,“一只鹰”(un'aquila)——说到这里他把手举得很高;莱夫谢茨是一只麻雀,“一只麻雀”(un passero),他把手放下一半;但莱夫谢茨很有才华,“不过他很棒,他很棒”(è bravo però, è bravo)。

碰巧,一个远不那么重要的场合,一位我已忘记名字的美国女数学家在罗马的出现,对我产生了更具决定性的后果。在她应邀就丢番图方程主题进行了一场讲座后,她分发了抽印本。在她的参考文献中,她引用了莫德尔 (Mordell) 如今著名的1922年论文。这个问题与我前一年的思考太接近了,不能不激起我的好奇心。因此,我读了莫德尔的论文,但暂时没有利用它。意大利对我的吸引力太强了。我的第一次意大利之旅圆满结束于那不勒斯 (Naples)、拉韦洛 (Ravello) 和西西里 (Sicily) 的复活节假期,随后是从罗马返回巴黎的旅程,途中我在翁布里亚 (Umbria) 和托斯卡纳 (Tuscany) 逗留。我从这些旅行中获得的收获并非可以长篇大论地汇报;不过,如果有人告诉我我浪费了时间,我会非常惊讶。

那时是时候为下一年做计划了。洛克菲勒基金会当时刚刚开始其国际项目,优先考虑了一个旅行资助计划,数学家长期有资格申请。该基金会采纳了以下座右铭:“提升山峰;勿求填平山谷。”("Raise the peaks; seek not to fill in the valleys.") 其欧洲项目主任特罗布里奇先生 (Mr. Trowbridge) 是位非常有能力的人,他在世界各地搜寻最合格的候选人。1926年,他咨询了沃尔泰拉,后者立即建议提名我获得资助。意大利之后,我的愿望是访问德国 (Germany)。没有比这更简单的了。我所要做的就是选择我想去的地方和我希望与之合作的人,并获得此人的同意。我选择了哥廷根 (Göttingen) 的库朗 (Courant),因为线性泛函。不久之后

,我表示希望在这一年中也包括在柏林 (Berlin) 的逗留;这个请求也没有遇到任何问题。

除此之外,又增加了一个项目。维拉 (Villat),一位流体动力学家,也是《数学科学备忘录》(Mémorial des Sciences Mathématiques) 的主编,以对年轻人感兴趣而自豪。他对我略有了解。很长一段时间以来,他一直在等待米塔-列夫勒 (Mittag-Leffler) 关于多项式级数 (polynomial series) 的专著,准备发表在《备忘录》上。一两年前,他曾派一位师范生去斯德哥尔摩 (Stockholm) 撰写此文。他认为有理由相信文章已接近完成,便建议我来完成它。在德国大学的冬季学期和夏季学期之间,我的计划中有近两个月的空档。我提议只在斯德哥尔摩待一个月,不多不少,并尽力在那段时间内完成它。他同意了,洛克菲勒基金会也同意了。在我看来,我关于线性泛函的想法,或者说我认为是我的想法,很可能适用于多项式级数。

再次绕道而行——途经比利时 (Belgium)、荷兰 (Netherlands) 和莱茵河谷 (Rhine Valley)——我于1926年11月抵达哥廷根 (Göttingen),正好赶上冬季学期的开始。我立刻去见库朗 (Courant),他正等着我,在他位于弗里德兰德韦格 (Friedländerweg) 的大房子里,离当时大多数数学活动集中的大学主楼很近。这是在他建造数学研究所(他因希特勒 (Hitler) 而只主持了很短时间)之前(真是 sic vos non vobis...⁵)。我有时会想,上帝,凭着他的智慧,有一天后悔没有让库朗出生在美国 (America),于是他特意把希特勒派到世上来纠正这个错误。战后,当我把这话告诉赫林格 (Hellinger) 时,他对我说:“韦伊,你是我认识的嘴巴最刻薄的人。”

库朗热情地欢迎了我。他的第一个问题是我是否拉大提琴:每年他妻子都会组织一个小型的室内乐小组,那年正需要一位大提琴手。听说我不会,他很失望,但还是盛情邀请我参加小组活动。然后我开始解释我关于泛函演算的想法。简而言之,我想把贝尔分类 (Baire classification) 扩展到线性泛函;我被法国学派赋予这个分类的过分重要性误导了,我相信这种方法总有一天能为当时所谓的“第一类积分方程”("integral equations of the first kind") 带来新的启示。库朗耐心地听着。后来我得知,从那天起,他断定我将是“没有成果的”("unproduktiv")。离开他家时,我遇到了他的助手汉斯·勒维 (Hans Lewy),前一天我刚认识他。他问我:“库朗给你题目了吗?”我惊呆了:无论是在巴黎还是在罗马,我都从未想过可以“被给予”一个研究题目。据说,对于那些向他要论文题目的人,西尔万·莱维会回答:“你跟我们上课两年了,还没注意到仍然有问题需要解答吗?”我不记得我是如何回答汉斯·勒维的;尽管如此,我们成了好朋友。

我从库朗和他的团队那里学到的东西很少。而且,我几乎每次和他的一个学生说话,后者不久就会离开,说“我得去为库朗的书写一章”。希尔伯特 (Hilbert) 即将退休。他是数学学会会议上庄严的主席,尽管他不再提出那些人们事后会模仿他波罗的海口音 (Baltic accent) 重复的尖刻俏皮话了。很可惜这些话没有在为时已晚之前被记录下来。康斯坦斯·里德 (Constance Reid) 的希尔伯特传记中引用的英文翻译样本,只给出了他尖锐智慧最苍白的概念。他那个学期仍在教的课(我相信是最后一次了),我只听了部分,对此我什么都不记得了。他显然试图通过讨论动力学来引起物理学家的兴趣。很久以后我才知道,当时物理学在哥廷根正蓬勃发展:量子力学 (quantum mechanics) 正处于孵化阶段。令人瞩目的是,当我在那里的时候,对此发展我竟毫无察觉。

埃米·诺特 (Emmy Noether) 好脾气地扮演着母鸡和守护天使的角色,不断地在一群人中咯咯叫着,这群人中范德瓦尔登 (van der Waerden) 和格雷尔 (Grell) 脱颖而出。如果她的课程不那么混乱,会更有用,但尽管如此,正是在这种环境中,以及与她周围人的交谈中,我开始接触到当时开始被称为“现代代数”("modern algebra") 的东西,更具体地说,是多项式环中的理想理论 (theory of ideals in polynomial rings)。保罗·亚历山德罗夫 (Paul Alexandrov) 经常在她家出现。当我告诉他我在巴黎听过勒贝格关于“位置分析”(analysis situs - 即拓扑学) 的课程时,他坚持要看我的课堂笔记,结果发现里面没有任何他不知道的东西,大失所望。

我母亲的妹妹住在法兰克福 (Frankfurt)。她丈夫瓦格纳式的名字齐格弗里德 (Siegfried),配上相当非雅利安的姓氏菲利普松 (Philippsohn)。他们收藏了大量精美的古版画。我在他们家度过了圣诞假期,离动物园 (Tiergarten) 不远,并利用这次旅行联系了法兰克福的数学家。西格尔 (Siegel) 著名的演讲,收录在他全集第三卷的结尾,让人得以了解那里氛围的非同寻常。围绕在马克斯·德恩 (Max Dehn) 周围的有赫林格 (Hellinger)、爱泼斯坦 (Epstein)、萨斯 (Szasz) 和最新加入的西格尔 (Siegel)。我在此提及这个团体,不能不带着感激和深情。

我一生中遇到过两个让我想起苏格拉底 (Socrates) 的人:马克斯·德恩 (Max Dehn) 和布里斯·帕兰 (Brice Parain)。他们两人——就像我们从他弟子记述中想象的苏格拉底一样——都拥有一种光辉,让人自然而然地在他们的记忆面前鞠躬:一种智力与道德兼备的品质,也许用“智慧”("wisdom") 这个词最能传达;因为圣洁 (holiness) 完全是另一回事。与智者相比,圣人也许只是一个专家——一个圣洁方面的专家;而智者没有专业。这绝不是说德恩不是一位极具天赋的数学家;他留下了一系列非常高质量的工作。但对于这样一个人来说,真理是浑然一体的,数学只是反映它的镜子之一——也许比其他地方更纯粹。德恩包罗万象的头脑对希腊哲学和数学有着深刻的了解。赫林格虽然不那么热情,却是德恩的同道中人。当然,他不可能像马克斯·德恩仅凭存在就获得的那样,对周围人拥有道德权威,但这两个人似乎天生就能互相理解。他们得到了爱泼斯坦和萨斯的有力协助,他们四人都为有西格尔在身边而深感自豪。我再也没有在任何地方遇到过如此紧密团结的数学家群体。

作为一位人文主义数学家,德恩将数学视为人类心智史上的一个章节——当然不是最不重要的——他不能不为数学史研究做出原创性贡献,也不能不让他的同事和学生参与到这个项目中来。这个贡献,或者更确切地说,这个创造,就是法兰克福数学研究所的历史讨论班。没有比这更简单、更不 pretentious 的了。选择一段文本,用原文阅读,努力不仅紧跟表面的推理线路,还要把握其背后思想的主旨。这里我是在预言,因为我第一次去法兰克福时,讨论班因假期而暂停了。只是后来,在我后续访问法兰克福时,我才参加了讨论班,我尽可能常去那个地方。我不确定是否早在1926年夏季学期,在一个专门讨论卡瓦列里 (Cavalieri) 的讨论班上,德恩展示了如何必须从作者的角度来阅读这段文本,既要考虑他那个时代普遍接受的东西,也要考虑卡瓦列里尽其所能试图实施的新思想。每个人都参与讨论,尽其所能为集体努力做出贡献。

在1926年的圣诞假期期间,我只遇到了德恩,以及在我即将离开时,与西格尔短暂地见了几分钟。西格尔已经是个传奇人物;我被告知他有几抽屉充满灵感却秘而不宣的手稿。关于这一点,德恩解释了当时在法兰克福流传的理论:数学有被无休止的出版物洪流淹没的危险;但这场洪水源于少数原创思想,每个思想只能被利用到一定程度。如果这些思想的原创者停止发表它们,洪流就会枯竭;然后就可以重新开始。为此目的,德恩和他的同事们克制发表。但写作没有暂停,更不用说在新年或生日等特殊场合赠送朋友一份手稿了。

也许这个理论主要是为了确保西格尔继续工作,当时美国格言“不发表就灭亡”("Publish or perish") 的态度已经侵入了德国大学,并日益让西格尔和像他一样的人感到厌恶。无论如何,德恩拥有一份西格尔为他五十岁生日而赠送的关于超越数 (transcendental numbers) 的手稿。我问是否可以阅读。德恩允许了,条件是在他家读。我甚至被允许做笔记,但附加条件是不能将笔记传给其他人。除了这些条件,德恩并没有坚持对这份工作保密,这份工作后来成为了发表在柏林科学院院刊 (Abhandlungen of the Berlin Academy) 上的长篇论文的第一部分。但手稿结尾处有以下精心勾勒的文字,并未出现在印刷版本中:Ein Bourgeois, wer noch Algebra treibt! Es lebe die unbeschränkte Individualität der transzendenten Zahlen!! ⁶ (搞代数的都是小资!超越数无限的个性万岁!!)

这段插曲之后是另一次访问柏林,这次访问虽然对我富有成果,却不值得如此详细描述。我重新开始了对丢番图方程的思考。霍普夫 (Hopf) 从阿姆斯特丹 (Amsterdam) 回来,正在教授布劳威尔 (Brouwer) 的拓扑学 (topology)。他帮我安排了住处,离他住的地方很近,离市中心相当远,我们会一起乘坐漫长的有轨电车去大学。有一天我问他,当他对拓扑学感到厌倦时会做什么。他一本正经地回答:“但我永远不会对拓扑学感到厌倦!”

埃哈德·施密特 (Erhard Schmidt) 以他真正的贵族风范接待了我。他的壁炉架上放着一个他的大理石半身像。它酷似古罗马贵族的半身像,而他也酷似他的半身像。他敏锐的头脑几乎可以与阿达玛媲美——这样说绝非微不足道的恭维。他非常愿意极其专注地听我想告诉他关于泛函演算的事情。他认为这与冯·诺依曼 (von Neumann) 尚未发表的工作有些联系,并建议我应该去认识冯·诺依曼。但冯·诺依曼不在柏林,我直到几年后才见到他。

我也去听音乐会。感谢富特文格勒 (Furtwängler),我意识到贝多芬 (Beethoven) 的交响乐不仅仅是一种周日仪式,就像它们在巴黎给我留下的印象那样。我渴望听到著名的维拉莫维茨 (Wilamowitz) 关于修昔底德 (Thucydides) 的讲座。由于我不是正式注册的学生,我需要维拉莫维茨本人的特别许可。尽管魏玛共和国 (Weimar Republic) 废除了所有尊称,我还是被建议称他为“阁下” (Exzellenz)。他在家接待了我,起初似乎为有一位法国学生——战后第一位——来访而欣喜若狂。得知我不是希腊文化研究者 (hellenist),他似乎有些失望,但对我的态度并未因此减少半分。他即将退休,我参加了他的最后一堂课。那天,他放下前一堂课讲解的文本,宣布他将阅读并翻译伯里克利 (Pericles) 的葬礼演说 (Funeral Oration)。他这样做的时候,明显很激动。

于是我该动身去斯德哥尔摩了——并非没有犹豫。有一天在柏林,听完 L. E. J. 布劳威尔 (L. E. J. Brouwer) 关于直觉主义 (intuitionism) 的讲座后,我们像往常一样去了咖啡馆。我发现自己坐在布劳威尔旁边,向他坦白了我对同意为米塔-列夫勒做的工作的疑虑,我不知道该如何摆脱。 “没有比这更容易的了,”他告诉我,“和他闹翻 (verkrachen Sie sich mit ihm)。” 确实,对布劳威尔来说,解决办法很简单。我没有和米塔-列夫勒闹翻。我和他在一起的一个月对我来说非常愉快,但对维拉和他的《备忘录》毫无用处。我很快就认定我前任准备的草稿毫无价值。

我住在米塔-列夫勒位于尤尔斯霍尔姆 (Djursholm) 的别墅里,和他进行了数次谈话,模式都一样。谈话用法语开始,评论几句幂级数 (power series) 和魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 对此的热情。然后米塔-列夫勒会转到他对魏尔斯特拉斯的回忆,接着是索尼娅·科瓦列夫斯卡娅 (Sonia Kowalevska),然后会自然而然地开始说德语;之后,他累了,就会换成瑞典语 (Swedish)。最后他会猛地一惊,说:“但我忘了你不会瑞典语。我们下次再继续工作吧。” 事实上,两周后,我已经懂足够的瑞典语来跟上这种类型的对话了。我真诚地开始写一篇《备忘录》文章;但约定是我最多只花一个月时间。月底,我进展甚微,于是彻底放弃了这个项目。

这次旅行的一个好处是我了解了斯德哥尔摩。这是一个可爱的城市,春天最后的冰融化时,它具有不可抗拒的诱惑力。此外,米塔-列夫勒承诺将我未来的论文发表在《数学学报》(Acta) 上;而且我有幸不是白天而是晚上在他美丽的图书馆度过,那里 meticulously 分类保存着半个世纪以来与欧洲所有伟大数学家积累的通信。夜晚潜入爱尔米特 (Hermite)、庞加莱 (Poincaré) 和潘勒韦 (Painlevé) 的存在中,给了我一种奇怪的激动;在小灯罩投下的私密圈子里,仿佛外部世界已不复存在。

我没有停止我惯常的旅游:在返回哥廷根的路上,我在哥本哈根 (Copenhagen)、吕贝克 (Lübeck) 和汉堡 (Hamburg) 停留。出于对一种仍然相当少见的交通方式的好奇,我从哥本哈根乘飞机去了吕贝克。当时,较小的商业航空公司使用的是非常小的飞机,乘客在其中能真正体验到飞行的物理感觉——这在如今很少发生。我开始将这种普通的旅游形式与一种特定的数学变体结合起来。我形成了像阿达玛一样成为“全能”数学家的雄心:我的表达方式是,我希望对每个数学主题都比非专家了解得多,比专家了解得少。自然,我两个目标都没达到。这时,大会、座谈会和其他“研讨会”("symposia") 尚未流行;此外,对我来说,在人们的自然栖息地与他们相遇,即使是科学家,似乎总是比在随机混合的人群中更有价值。在某人自己的环境中与他相遇似乎更容易阅读他的著作——或者,有时,会明显看出他的著作不值得阅读。尽管这种方法会带来各种错误,但实际上它节省了大量时间。

在汉堡,我没能找到阿廷 (Artin)。另一方面,我参观了一个大型的诺尔德 (Nolde) 作品展,给我留下了持久的印象。后来,回到巴黎,我热情地向几位热衷现代绘画的朋友谈起他。其中一位经营着一家著名画廊的朋友打断了我:“他从未在巴黎展出过。” 显然,这就算给他定了性。

我回到哥廷根意味着重新开始研究丢番图方程。自从访问柏林以来,我已经能够为代数曲线表述并证明我称之为“分解定理”("decomposition theorem") 的东西,该定理扩展到簇 (varieties) 后,将构成我论文的第一章。突然间,我清楚地意识到,这些相同的原理使得有可能看清莫德尔关于椭圆曲线 (elliptic curves) 计算的真正含义,并且通过这种解释,我能够将这些计算扩展到亏格大于1的曲线上。我手头没有莫德尔的论文,在图书馆也找不到。奥斯特洛夫斯基 (Ostrowski),当时是哥廷根的无薪讲师 (privatdozent),不仅以其才华闻名,也以其博学闻名,涵盖了广泛的主题,使他成为抽印本的收藏家:我跑到他家,果然他有莫德尔的文章,他很乐意借给我。在我兴奋的状态下,重读它只用了几分钟,并证实了我寻求的一切。第二天,我把它还给

奥斯特洛夫斯基,并告诉他我可以将结果推广到任意亏格的曲线:这是对庞加莱二十五年前提出的一个问题的回答。我不认为奥斯特洛夫斯基相信我。事实上,我宣布我的结果有些过早;我的想法需要大量的改进,我将在接下来的几周内进行,并且还需要一两年时间才能完全发展它们。尽管如此,我还是立即试图引起埃米·诺特和她的代数家小组的兴趣——但徒劳无功,因为数论不是他们的强项,他们的注意力被超复数系 (hypercomplex systems),即非交换代数 (non-commutative algebras) 所垄断。幸运的是,西格尔,我在一次访问法兰克福时能够与他长谈,并向他解释了我的分解定理,他对我的第一个发现的价值给予了肯定。

赫林格,无疑被我年轻的热情所打动,也觉得有义务鼓励我在泛函演算领域的初次尝试。他与当时来访的朋友兼合作者特普利茨 (Toeplitz) 一起,正忙于为德国百科全书撰写关于积分方程的 обширный 部分。这篇文章至少从历史的角度来看,仍然是关于该主题的宝贵信息的金矿。当特普利茨在法兰克福时,他是历史讨论班的常客,法兰克福的数学家们视他为自己人。我乐于想象他们最终也以同样的方式看待我。

关于我的返程,我只提两件事:在陶伯河畔罗滕堡 (Rothenburg-ob-der-Tauber)(或者更确切地说,在这座城市附近的一个小村庄教堂里)长时间凝视蒂尔曼·里门施奈德 (Tilman Riemenschneider) 的祭坛,以及我在慕尼黑 (Munich) 与哈托格斯 (Hartogs) 的会面,正如我说过的,自从进入高师以来,我就一直钦佩他的工作。我非常惊讶地发现他是一个胆怯、谦逊的人,看起来像一只无害的啮齿动物。我从我们的会面中收获不多,但这并未减少我对他的钦佩。

是时候完善我关于丢番图方程的想法并将它们转化为博士论文了,我在1927年夏天及随后的一年里致力于这项任务。和家人住在一起,我发现一笔微薄的资助足以满足我 modest 的开销。那年夏天我自学了打字。从节省时间和掌握这项简单技能所赋予的更大独立性这两个角度来看,我花在学习打字上的几周也许是我一生中最富有成效的时光,我从未停止鼓励所有年轻数学家,乃至其他所有人,都这样做。计算机的时代尚未到来——无论如何,我一直没有它们也过得很好。夏天结束时,我很高兴回到阿达玛的讨论班、梅耶的课程和巴黎的音乐会。

写论文,甚至自己打字,本身还不够:我还需要让大学接受它。我首先去找阿达玛征求意见。我告诉他我的论文解决了一个庞加莱提出的问题。我犯了个错误,补充说我曾希望同时证明现在被称为莫德尔猜想 (Mordell's conjecture) 的东西,即所有亏格大于1的方程解的有限性,但我尚未成功。“韦伊,”他对我说,“我们中有好几个人很看重你;你应该在提交论文时,不要半途而废。你所说的表明你的工作尚未成熟。” 于是我重新努力——但很快我决定就按原样提交我的论文。我的决定是明智的:证明莫德尔猜想花了半个多世纪的时间。

数论 (Number theory) 在法国是一个完全被忽视的学科,但我的论文也讨论了代数函数 (algebraic functions) 和阿贝尔函数 (Abelian functions)。我认为去见埃米尔·皮卡 (Emile Picard) 会很合适。他因为曾是我执照考试 (Licence examination) 部分的考官而认识我。他曾是一位优秀的数学家,但也是一位重要人物,法国科学院 (Academy of Sciences) 的常任秘书和法兰西学院 (Académie Française) 的成员。甚至在1914年战争之前,他的头衔和荣誉列表在《数学学报》(Acta Mathematica) 中就占了一页多。我没指望他会读我的工作;我希望他只是做当时情况所需的事情,即提交一份有利的报告。我没有意识到他的职业责任感。在批准论文之前彻底阅读是一项他非常认真对待的职责。也许他也对我有一天打电话给他的冒昧(我完全没有意识到)感到恼火。不管怎样,他打电话告诉我,他很乐意主持我的论文委员会,但我必须找别人来提交报告。

与此同时,西格尔对我的工作给予了肯定评价。在巴黎,每个人都告诉我:“这很有趣,你为什么不去找某某某呢?”我听过勒贝格的课。我的主题对他来说完全陌生,而且当时法兰西学院的教授担任论文委员会成员也不是惯例;但他以打破常规为荣。我决心告诉他:“我的论文很好,得到了西格尔的认可;我不能再这样下去了。我不要求你读这篇论文;只是为了形式,同意提交报告。” 这或多或少就是我在周一科学院会议上对他说的话,他召我去那里与他谈话。他让我等他,走开与皮卡交换了几句话,然后回到我身边:“你的手稿带来了吗?”“是的。”“打辆出租车去加尼耶先生 (Monsieur Garnier) 那里,告诉他皮卡先生希望他负责你的论文。” 加尼耶刚刚被任命到索邦大学的一个职位;

据说,没有皮卡决定性的影响,另一位候选人(传言是法图 (Fatou))可能并且本会获得这个任命。我直接去找加尼耶,复述了我的说辞。他刚要说:“这很有趣……”时,我说了那句有魔力的话。“啊,”他闷闷不乐地说,“如果皮卡先生希望的话……” 于是他被委托负责提交我论文的报告,他尽职尽责且仁慈地完成了这项任务:他没有注意到我证明中的一些漏洞,但确实在逗号方面给了我一些有用的建议。这段插曲使他成为了所有关于代数和算术论文的官方报告人。谢瓦莱 (Chevalley) 的论文一定比我的更让他头疼。

现在我只需要让我的论文发表。米塔-列夫勒曾承诺在《数学学报》(Acta) 上给它版面。他在做出这个承诺后不久就去世了,但他的继任者诺尔隆德 (Nörlund) 同意履行承诺。我也到了该服兵役的时候了。我已经在罗马的法国领事馆被征兵委员会传唤过,当时我和一群法国神学院学生一起赤身裸体地出现,他们正取笑他们的德国神学教授,互相讲着关于教会的笑话。由于我的年轻和学生身份,我的兵役被推迟了,第二年在巴黎又被推迟了一次;但这种喘息不可能永远持续下去。

我的情况很麻烦。我是一个旧制度的最后幸存者,在这个制度下,所有高等师范学校的毕业生都自动以少尉军衔开始服役,此前需要经过一些我没有参加过的初步训练。有人建议我去找潘勒韦 (Painlevé),他是众议院议长;更重要的是,他还曾担任过战争部长。他确实给了我一封信,写给一位以极高尊严承担着令人印象深刻头衔——步兵总监——的公务员。决定让我加入步兵,这与惯例相反(理科师范生通常在炮兵服役),并且我将先当一个月列兵,再当一个月中士,剩下的一年当少尉,一个接一个不间断地进行,并且全都在巴黎卫戍部队的一个团里。

这个计划带来了一个非常平静的一年,期间我和父母住在一起。第31步兵团对师范生并不陌生,并且知道不要对他们期望过高。我对步兵军官印象不深。他们中有些是从士兵提拔上来的;都参加了1914年战争的全过程,我相信大多数人表现得非常光荣。但我很震惊地看到,这些在真正危险面前无所畏惧的人,在某个将军或其他什么人来进行视察时,仅仅是接近就似乎吓得魂不附体。女人,即使不是他们的主要活动,至少也是这些男人之间谈话的主要话题。有一天在军官食堂,一位营长倾诉了这番忧郁的告白:“我什么样的女人都玩过,甚至叙利亚 (Syria) 的贝都因女人”(谈话的其余部分透露,她来找他治牙痛时,他强奸了她);“但我从未有过修女……现在太晚了。” 另一次,在一次行军途中,将包括在香槟地区 (Champagne region) 宿营数日,我听到一位军士长向他的部下(“男人”("man") 指“士兵”:军官不再是“男人”)训话如下:“宿营时,在姑娘们面前规矩点。有机会就和她们睡觉,但要尊重她们,永远要表示尊重!”

这就是营队生活的乐趣,我急于摆脱它们。通过玩弄一些相互矛盾的规定,我设法将我的服役期缩短了近两个月,还不算以需要校对我论文校样为借口获得的假期。差不多是时候给自己找份“真正的工作”了。斯特拉斯堡大学 (University of Strasbourg) 的一个职位即将空缺,但将由我的朋友亨利·嘉当 (Henri Cartan) 填补。一两年前,我就一直在对西尔万·莱维说,我很乐意去印度 (India)。1929年的一天,他给我打电话:“你真想去印度吗?”“当然。”“你愿意教法国文明吗?”“法国的或其他任何的,我不在乎;为了去印度,他们想让我教什么都行。”“好吧,打辆出租车,马上到我这儿来。”

在西尔万·莱维家,我发现一个高个子男人,他宽阔的身材、洪亮的嗓音和响亮的笑声充满了整个房间:他是那种无论在哪儿都能让人感受到其存在感的人之一。西尔万·莱维和他似乎相互尊重。他名叫赛义德·罗斯·马苏德 (Syed Ross Masood)。后来我得知,E.M. 福斯特 (E.M. Forster) 将他的《印度之行》(Passage to India) 题献给了他。

这个人是海得拉巴邦 (state of Hyderabad) 的教育部长。在欧洲旅行期间,他收到一封电报,邀请他担任离德里 (Delhi) 不远的阿里格尔穆斯林大学 (Aligarh Muslim University) 的校长(拥有传统的副校长 (Vice-Chancellor) 头衔)。他不可能拒绝这个邀请;这所机构在整个穆斯林印度享有极高声望,由他的祖父创办,当时正处于严重的衰落状态。马苏德被授予全权来拯救它于此境地,他认为这是一项家族义务,毫无疑问,也是通往更高命运的垫脚石——尽管他从未实现。当我遇见他时,他正准备缩短假期,以便能立即返回阿里格尔。他希望法国文化能在印度与英国文化并存,作为开始,他计划在他的大学设立一个法国文明教席。他问我是否

愿意接受这个职位,月薪1000卢比。我对卢比的价值毫无概念,便转向西尔万·莱维,他告诉我这足够了。事实上,这笔钱绰绰有余,但这并非我首先考虑的因素。我同意了条件。马苏德告诉我,我的正式任命通知以及旅费津贴,很快会电汇给我。

然后,几个月里,我杳无音信。我时不时问西尔万·莱维这整件事是否是认真的;他不置可否,建议我等待。得知阿里格尔没有法语书籍,我走访了多家出版商,主要征集文学和历史书籍的捐赠。我甚至从教育部获得了一小笔补助金。最后我收到一封电报:“无法设立法国文明教席。数学教席空缺。电复。” 我回了电报。不久之后,我确实收到了我的旅费津贴。在我与马苏德的会面中,一秒钟都没有提到数学这个话题。是西尔万·莱维告诉他我是数学家吗?这当然似乎是合理的。但我从未被告知。

注释:

¹ 指第一次世界大战期间 (1914-1918)。 ² Radical-Socialist: 法国的一个政党名称(Parti radical-socialiste),尽管名字中有“社会主义”,但实际上是一个中间偏左的自由主义和世俗主义政党,在法兰西第三共和国时期影响很大。 ³ Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851): 德国数学家,对椭圆函数、微分方程、行列式、数论等领域有重大贡献。他组织的学生研讨会可能是现代学术讨论班的早期形式之一。 ⁴ Georges Dumézil (1898-1986): 法国著名的比较神话学家和语言学家,以其对印欧社会和宗教结构的研究而闻名。Archicube 是巴黎高等师范学院毕业生的一种非正式称谓,通常指比应届生年长几届的校友。 ⁵ Sic vos non vobis...: 拉丁语,引自维吉尔,意为“你们如此劳作,却非为自己……”常用来感叹徒劳无功或成果被他人占有。这里韦伊用来讽刺库朗为建造数学研究所付出了努力,但很快因纳粹上台而无法享用其成果。 ⁶ 意思是嘲讽那些只停留在(基础)代数层面的人思想保守狭隘,并赞美超越数(不能作为任何整系数代数方程根的数)所代表的无限多样的个体性。这反映了当时德国数学界可能存在的一种对过于“按部就班”或缺乏深刻洞察力的研究的不屑。

第四章 印度

(Chapter IV India)

我从未写过日记,但在印度期间,我每周都会准时给家里寄一封信。在一周的某一天——我想是周五——P & O 公司(全称是半岛与东方航运公司 (Peninsular and Oriental Navigation Company))的轮船会离开孟买 (Bombay),载着在印度的英国殖民者寄往母国的“家信”("home-mail")。就像印度文官 (Indian Civil Service) 的行政官员,或者总督华丽的卫队一样,这个机构也具有帝国 (Empire)——在英印行话中被称为“英属印度”("British Raj")——的所有威严和近乎神圣的特性。在每一个邮局,即使是在印度最偏远、几乎未被文明触及的角落,人们都可以询问家信的情况,并立刻被告知其出发的日期和精确时间。邮件船准时在指定日期出发,驶往马赛 (Marseilles),邮件也同样准时到达目的地,比现在更规律,也许更快。

不幸的是,我每周寄给家人的信几乎全部似乎都永远丢失了。没有这些信件来唤醒我的记忆,我只能满足于从我所拥有的记忆中收集点滴。

要去印度,旅行者可以选择 P & O 公司或意大利里雅斯特劳埃德航运公司 (Lloyd Triestino) 的船只。我从在巴黎认识的印度学生那里得知,P & O 公司主要是英国官僚光顾,气氛相当沉闷,而且(用当时还不流行的词来说)“殖民主义”("colonialist")。为了比当时更了解英国人,我认为最好等到我可能去他们本土拜访他们的时候。我大老远去印度,可不是为了和那些最无趣的英国人打交道。因此,我选择了一艘意大利船,于1930年初在热那亚 (Genoa) 登船。

当时,这些船的吨位还相当小;从热那亚到孟买,航程只需两周。除非特别努力地孤立自己,否则十五天的时间足以让船上的每个人——乘客、船员和水手——相互熟悉。船上没有电影,但有用船员编织的绳圈玩的“甲板网球”("deck-tennis")。气氛愉快而轻松。自然地,船上发展出了一些风流韵事,但只要船一靠近孟买码头就烟消云散了;但表面上,自始至终都保持着十足的体面。这些船仍然使用早已在欧洲旅馆过时的份饭制 (table d'hôte):

A.W. 在阿里格尔 (Aligarh) 与维杰亚拉加万 (Vijayaraghavan) 和两名学生合影 (1931年)

A.W. 在阿里格尔 (Aligarh) 与维杰亚拉加万 (Vijayaraghavan) 和两名学生合影 (1931年)

船长坐在一等舱餐厅桌子的首位,其他军官则主持二等舱的餐桌。我们享用了美味的意大利食物。用餐时间之外,人们可以自由地在不同舱位间走动,不会引起异议。当我们通过苏伊士运河 (Suez Canal) 和红海 (Red Sea) 时,我们都把床垫搬到了甲板上。一天晚上,为了呼吸点新鲜空气,我爬上了散步甲板上的挡风帆布,一阵突如其来的狂风差点在我睡梦中提前结束了我的职业生涯。

乘客来自世界各地;甚至有两个芝加哥 (Chicago) 本地人,去印度卖冰箱。他们让我初次领略了美国文明。“禁酒令是件好事,”他们说,“我们都赞成。但为了身体健康,每周需要喝一次酒。” 对他们来说,“每周一次”意味着从周六一直持续到周一早上的威士忌狂饮。还有统舱乘客:这些人大多是年轻的德国人,由于日益严重的危机而被沦为失业者,皈依了佛教 (Buddhism)。他们穿着黄袍,剃光头,正前往锡兰 (Ceylon) 的一座寺院,费用由佛教社团承担。他们安静地通过阅读德文版的佛陀布道来温习他们的新宗教。

我没有在孟买逗留。尽管能看到印度洋 (Indian Ocean)、马拉巴尔山 (Malabar Hill) 和象岛 (Elephanta Island),它仍然是一座缺乏吸引力的城市。我在该市一个伟大的穆斯林 (Muslim) 家族的家中初次体验了印度菜,我在巴黎认识了他们家在留学的儿子。众所周知,印度菜非常辛辣,主要使用辣椒,这是葡萄牙人 (Portuguese) 在十六世纪从美洲 (America) 引入印度的。碰巧,我被邀请参加一个婚宴。在这个相当西化的家庭里,不遵守普达 (purdah,字面意思是“窗帘”或“面纱”),即妇女被隔离的习俗。我有幸坐在女主人旁边,她好心地向我保证,为了我,她已经确保菜肴不会太辣。尽管如此,食物还是辣得灼口,我不得不努力掩饰我的不适。

这些朋友也帮我准备了逗留期间的行装。看到我在巴黎认为有必要装备上的软木头盔,他们忍不住流露出一丝讽刺。但他们让我购买了必不可少的卧具,这成为我在印度期间的旅行伴侣。它由一个薄床垫、一个枕头、一对床单和一个蚊帐组成,全都卷在一个厚帆布提袋里。在火车上,人们会把它铺在卧铺上;拜访朋友时,则会把它放在主人提供的帆布床上。从孟买到德里 (Delhi) 的旅程很快就让我有机会练习使用这套卧具,也让我有机会熟悉了印度平原无处不在的灰尘和车站人群的喧嚣。从德里到阿里格尔 (Aligarh) 不远,我在车站受到了迎接。芬芳的花环戴在了我的脖子上。虽然惊讶又有点尴尬,但我小心翼翼地没有表现出来。“真可惜你没有早一天来,”有人告诉我,“我们一年一度的花展刚刚结束。”“没关系,”我回答,“明年我会看到的。” 我自发的回答让我的对话者很高兴,他告诉我:“你已经是印度人了。”

就这样,在1930年1月,开始了一段持续两年多的逗留,给我留下了极其丰富的印象宝库。这种丰富的刺激只能与一个小孩在地球上生命最初几年所吸收的东西相提并论——只是我从一开始就完全有意识,并且至今仍有生动的记忆。在梵语中,婆罗门 (brahmin) 被称为“再生者”(dvija):第二次生命是由婆罗门圣线赋予他的。就在我即将返回法国前不久,我的朋友维杰亚拉加万 (Vijayaraghavan) 给我系上这样一条圣线,这并非仅仅是个玩笑。难道它不是我第二次诞生的象征吗?

在阿里格尔,我发现马苏德 (Masood) 和我在巴黎见到时一样。几个星期里,我住在他家,和他一起吃饭,因此有机会适应了印度菜,我很快就喜欢上了它。我遇到了一位年轻的动物学家,巴贝尔·米尔扎 (Baber Mirza),刚从法兰克福大学 (University of Frankfurt) 毕业。他声称自己是莫卧儿 (Mughal) 血统。马苏德在德国遇到他,并当场将他招募到阿里格尔。巴贝尔·米尔扎和我成了好朋友,并将在校园边缘合住一所房子。他未婚,对自己的单身状况抱怨不已。第二年,他利用假期回到德国,带回了一个漂亮、看似天真无邪的小个子德国女孩,很久以后我才知道,她成了纳粹同情者,并说服她丈夫支持亲日派。

在等待我们的房子准备好期间,我必须熟悉我的新环境以及我的新职责。我毫无经验,而且西尔万·莱维对马苏德明显的尊重给我留下了深刻印象,我期望后者能引导我克服面前的许多障碍。在印度的穆斯林社群中,阿里格尔大学的副校长是一位重要人物,马苏德将这个角色扮演得淋漓尽致。看着他主持一群尊贵的晚宴客人,用英语 (English) 和乌尔都语 (Urdu) 滔滔不绝地讲述无穷无尽的轶事,这是一场百看不厌的景象。很久以后,回到法国后,我才明白这个光鲜的外表在多大程度上掩盖了一个巨大的空虚。

碰巧,马苏德被任命担任此职的主要任务就是彻底清洗教职员工。尽管教员中有几位聪明人(其中包括一位历史学家和一位哲学家),但教学人员的资质差得可怜,尤其是在科学学科。马苏德被授予全权,可以随心所欲地调动或解雇教员,无论是否事先通知。这正是我现在所担任的职位发生的情况:我的前任,一个留着胡子、娶了两个妻子(重婚对穆斯林是合法的)的穆斯林,被调到了教育学院院长这个无足轻重的职位上。他曾在德国学习数学,不知怎么设法在那里弄到了博士学位,不择手段。在德国和法国一样,当时普遍认为给印度人或其他“土著”("natives") 授予文凭不是什么大不了的事,因为他们很快就会离开欧洲,一旦回国,他们就会成为他们留学国家的活宣传员。

在这个充满阴谋的环境中,每个人都感到受到威胁。尽管我很天真,但没过多久我就明白了。我的一位同事是一位和蔼的波斯 (Persian) 后裔,教授波斯语言和文学。他比任何人都更容易受到人们的怀疑。当我问及原因时,我被告知:“你还能指望什么?他是个波斯人。”

后来我才意识到,这所大学(在这方面与其他印度大学并无不同)与英国人费心在印度保留下来的王侯宫廷 (princely courts) 非常相似,这些宫廷直到印度独立后才消失。第二年,我有机会参观了这种宫廷的一个典型样本,在兰普尔 (Rampur),那里的纳瓦卜 (nawab) 音乐家的名声吸引了我。那里的一切都取决于王侯(或者用他更喜欢的空洞头衔“统治者”("ruler"))的心血来潮,阴谋诡计不断地在他周围上演和瓦解。阿里格尔的情况也是如此,无数的阴谋围绕着马苏德这个人展开。有段时间,我跻身于宫廷宠臣之列,并受到了相应的待遇。不用说,这种情况不可能永远持续下去。

众所周知,没有哪所大学机构能免受各种阴谋诡计的影响;但在我逗留于阿里格尔穆斯林大学期间,我所见到的阴谋比我此后四十年职业生涯中所见到的更多、更复杂。我对它们只有模糊的记忆,但我确实记得有人给我讲了一个此类杰作,不是关于大学,而是关于一个宫廷。这段插曲,在我看来,堪比拉摩的侄子津津乐道讲述的阿维尼翁叛教者的故事¹。这与手头的事情几乎没有跑题。

在海得拉巴邦,王侯(尼扎姆 (Nizam))有一位宠爱的妻子或妃子:自然她有敌人,他们结成了一个反对她的党派。这个女人有一个弱点:她没有生育。如果能为尼扎姆生下一个孩子,就能一劳永逸地巩固她的地位。

印度盛产圣人,他们的才能扩展到能为不孕妇女的结合赐福。虽然结果有时可能是通过自然手段实现的,但涉及到尼扎姆的配偶时,就需要更微妙的方法了。一位圣人住在城郊。通过在市民中巧妙散布的谣言,他的声誉被建立起来,并有充足的时间让效果显现。据计算,迟早,这位女人会派信使去找圣人,以获得渴望已久的怀孕秘诀。

她确实这样做了。圣人的指示很容易遵循。女人要请尼扎姆和她共进晚餐,甜点时要献上她用圣人提供的魔法面粉亲手制作的美味点心。之后,她只需留尼扎姆与她共度一夜,怀孕就会随之而来。晚餐按计划进行。在关键时刻,仆人们冲进来喊道:“殿下被下毒了!” 点心被喂给了尼扎姆最喜欢的一条狗。动物在他们眼前倒地毙命。自然,圣人消失得无影无踪。至于那位女士,她的命运我就留给读者去想象了。

自然,我在大学里没有目睹任何如此戏剧性的事情;但我会补充一个更无伤大雅的轶事,也发生在大学之外,但在阿里格尔镇上。我的一位同事,一位年长的穆斯林,教化学,非常喜欢番石榴。每年番石榴季节,他都会从相当远的地方订购几箱优质水果运给他。有一年,他没有收到货。经过询问,他开始怀疑阿里格尔火车站的员工。第二年,他去了水果产地,给每一只要寄给他的番石榴注射了强力泻药。然后他回到家,在适当的时候出现在车站。他发现整个车站的工作人员都因腹部绞痛而弯着腰。

不管怎样,大学短期内期望我做的,除了教授要求不高的相当低水平的数学课程外,就是为我的系里的教学人员出具一份报告。每个人的合同续签或终止都取决于这份报告。和每个系一样,数学系的教员,用从英国传统教育体系引进的术语来指定,由一位教授 (professor) 和一位副教授 (reader) 组成,底层有两位讲师 (lecturers)。副教授是一位来自孟加拉 (Bengal) 的印度教徒 (Hindu),身材矮小,卑躬屈膝,曾在加尔各答 (Calcutta) 师从加内什·普拉萨德 (Ganesh Prasad)。这位如今完全被遗忘的教授,曾将他的教学成果散布到整个印度北部。两位讲师都是穆斯林,其中一位因乐于助人——加上在政府竞争性考试中零星几次成功——以及他那染成先知胡子颜色的红色胡须,而在学生中极受欢迎。另一位声称曾着手研究一部阿拉伯文的数学著作(《马苏第教规》(Qanun Al Masudi)),其著名的手稿曾属于阿里格尔大学,但已被卖到德国;据说他们保留了一份影印本,我从未见过。这位副教授比其他人有一个优势:在加尔各答,他学到了均匀收敛 (uniform convergence) 的概念。除此之外,三个人都同样毫无优点。

因此,二十三岁的我,掌握着这三个可怜角色的命运,他们对我的行为反映了他们对这种情况的认识。此外,我只有几周时间来完成我的报告。毫无疑问,这个问题既是人事问题,也是科学问题,但马苏德以自己对数学一无所知为由,拒绝给我任何指示。不用说,我甚至没有考虑咨询我的前任。此外,教学大纲和考试制度在我看来急需改革,但我在这方面的 modest 尝试几乎不受欢迎,并且在很大程度上是我最终垮台的根源:它们有可能引起太大的动荡。

我很乐意一下子摆脱我这三个追随者,但大学里没有人能告诉我是否能找到替代者。我知道的唯一印度数学家的名字是拉马努金 (Ramanujan),但他早已去世。最后,我只好勉强留下了那位副教授。这是我的第一个错误。两位讲师中,我解雇了第二个,并给了第一个,那个红胡子的人,一年的缓期。他似乎哲学地接受了他的失宠,但如果留他在职位上,尽其所能履行职责,也许会更明智。

在此期间,我和巴贝尔·米尔扎租住的房子正在准备入住,家具是我按照巴黎的设计定制的。幸运的是,它不是最近建造的结构。厚厚的泥墙,厚实的茅草屋顶(住着一家猫鼬),一个环绕整个屋顶的大露台,几个阳台,宽敞高挑的房间:一切设计都旨在减少夏季月份的热量影响,并在冬季霜冻期间保温。没有任何我们(无论对错)称之为“便利设施”("conveniences") 的东西:没有浴缸,没有自来水。亚洲人传统上对他们视为欧洲人沉浸在自己污垢中的做法持怀疑态度。在这里,日常洗澡意味着用水罐夫 (bhishti) 带来的水冲洗自己,水在厨房加热。做饭是在花园(或者用当时的英印行话说是“院子”("compound"))尽头的柴火上进行的。仆人们和他们的家人就住在那里。我从未弄清楚他们有多少人,也与他们没有太多交集;我把这些事情留给了我的朋友巴贝尔。他们住的地方也许相当狭窄,但我不认为他们不快乐;受雇于欧洲人或西化的印度人这一事实本身就是一种令人羡慕的特权,意味着更好的工资和在他们社会群体复杂等级中的更高地位。据说,在花园尽头还有几条眼镜蛇 (cobras),更不用说至少一条珊瑚蛇 (coral snake) 了,巴贝尔有一天在他的拖鞋里发现了它。许多涉及此类蛇的可怕轶事流传着,至少在英国人中间是这样。据说一位英国法官在家里备有血清,以备不时之需。有一天他被叫出家门,发现一辆东加车 (tonga),一种轻便的两轮车,乘客背对着(通常很难闻的)马和车夫乘坐。座位上躺着一个一动不动的人,显然情况很糟。载他来的那个人说他被蛇咬了。“他伤得太重了,我帮不了他,”法官说,“立刻送他去医院。”“先生 (Sahib),我们刚去过那里;他们把我们赶出来了。”“他们为什么那样做?”法官问。“先生,他们告诉我他已经死了。” 至于我的眼镜蛇,我从未见过它们;我只看到其中一条的皮,挂在灌木丛中。因为这些蛇,在花园小径上行走时必须稍微小心,尤其是在雨季。除此之外,它们并不可虑。而且它们是神圣的动物,我们的印度教仆人会小心翼翼不去伤害它们。

我们搬进去时,房子里没有电,因此也没有电风扇。取而代之的是“潘卡” (panka)。这是一块悬挂在天花板上的布,通过一根长绳,由一个不幸的男孩懒洋洋地拉动,他驻扎在阳台角落。随着炎热季节的临近,午睡变得必要,有段时间我依赖潘卡来缓解炎热。自然,男孩会打瞌睡。感觉不到温热的空气拂过我,我就会醒来喊道:“潘卡瓦拉!”("Pankevale!") 他会动一下,至少在一段时间内,再次让潘卡动起来。虽然我不是进步的狂热爱好者,但当房子里安装了电时,我还是很高兴的。

房子前面,巴贝尔种了玫瑰,它们在印度北部的气候下茁壮成长。后来我的朋友扎基尔·侯赛因 (Zakir Husain),当他成为印度总统后,向我展示了他在总统府后面建造的一个奇妙的玫瑰园。我们还有一些树,上面住着长尾小鹦鹉 (parrokeets) 和那些在美国很常见但在当时对我来说很新鲜的小松鼠。夜晚在深沉的寂静中度过,只被守夜人 (chowkidar) 哀伤的叫声打断。据说这个职位只能由一个“改过自新”的职业土匪种姓成员担任,他们宁愿选择稳定的微薄收入,也不愿承担以前职业的风险。每个人负责一组房屋,他应该用叫声来驱赶夜间闯入者。叫声越响亮、越频繁,叫喊者就认为自己越对得起薪水。我礼貌地请求我的守夜人克制他的热情。之后我的夜晚确实更宁静了。随着炎热季节的到来,我把床搬到了屋顶上。我从未如此充分地体验过在星空下睡觉的美妙。正如我后来在巴西观察到的那样,热带地区的夜空极其清澈纯净,那里的星星看起来比我们温带气候下的更亮、更多。至少过去是这样;如今,人们说,污染改变了这一切。

引用康德 (Kant) 的话或许是老生常谈:“我们头顶灿烂的星空,我们心中崇高的道德律。” 至于道德律,唉,这句话听起来空洞,无论对柯尼斯堡 (Königsberg) 的老大师应有的尊重如何。但我从未能在夜深人静时 (cum tacet nox⁷) 看到星空而不为之动容。在意大利时,它在我看来就比在法国更明亮。那么,当我得以凝视印度天空的景象时,我该如何用言语表达它对我的影响呢?我又该如何描述这些纬度下的月光,而不至于显得可笑呢?月光如此强烈,甚至可以借着它读报纸——尽管那将是对它的可悲利用。旅行者和导游们对月光下的泰姬陵 (Taj Mahal) 赞不绝口。毫无疑问,它配得上“神奇”("magical") 这个当然已被用在其上的形容词;但我从未真正欣赏过这个意大利巴洛克 (Italian baroque) 嫁接到莫卧儿暴君炫耀性奇想上的杂种后代。阿里格尔的一个满月之夜让我看到了更好的东西:那就是法塔赫布尔西格里 (Fatehpur Sikri)。

故事众所周知:阿克巴 (Akbar) 曾想在那里建立他的首都;由于缺水,该地被遗弃了,但在此之前,阿克巴和他的一些朝臣已经为自己和他们的妻子建造了宫殿,而正是这种缺水帮助保存了这些宫殿。法塔赫布尔西格里离阿格拉 (Agra) 不远,而阿里格尔则位于阿格拉和德里之间。开车走这些距离并不算远。

当我在阿里格尔时,没有出租车或公共交通工具;取而代之的是东加车 (tongas)。当我和几个朋友决定在法塔赫布尔西格里度过一个满月之夜时,东加车对我们几乎没什么用。我们求助于一位富有的穆斯林地主,他为自己与大学的良好关系而自豪。他有一辆汽车和一个司机,他慷慨地借给了我们。

如今,法塔赫布尔西格里理所当然地受到考古当局的保护,被围墙环绕。法塔赫门 (Fateh Darwaza),那座辉煌的胜利之门,设有售票窗口;入场需凭票,并限制在特定时间。当我参观该地时,它随时向所有游客开放。实际上来的人很少。一家简陋的旅馆有几张床,使我们得以过夜。直到凌晨时分,我们才在这座鬼城里徘徊。我们不知疲倦地探索着画廊和后宫,它们被精心雕刻的石栅栏围起来,这些栅栏曾让她们得以满足对过路人的好奇心,而自己不被看见。月光反射在瓦片屋顶上,穿透窗户的格子,用其超现实的光芒照亮墙壁。我不记得我们最终何时才依依不舍地离开这番景象,如今没有哪个旅行者能目睹了。或者,某个有进取心的印度推广商是否已经在那里组织了一场“声光秀”("Sound and Light" show),按人头收费?

阿里格尔本身并没有这样的景点,或者说,没有任何景点。我进城只是为了坐火车。但我很快就爱上了广阔的北部平原及其辽阔的地平线,只有灌溉渠和多干的榕树林 (banyan trees) 打破了这片辽阔,黄昏降临时,无数绿色的小长尾小鹦鹉会来此栖息、啁啾。我经常进行长途散步,有时和我的某个学生一起。我们不时会绕过一个村庄,那里有卑微的泥墙棚屋,上面覆盖着晒干用作燃料的牛粪或水牛粪。

但炎热的季节临近了,随之而来的是假期,那年定在四月、五月和六月。我计划和一位印度同事在克什米尔 (Kashmir) 度过假期,他是一位友好的年轻阿拉伯语学者,为了好玩给我上乌尔都语课。另一方面,马苏德的彻底清洗生效了,留下了大量空缺职位。其中之一就是我的讲师职位。按照程序,每个职位都在报纸上刊登了广告。根据资历对申请人进行了初步筛选,选定的候选人被召集到一个为做出最终选择而成立的委员会面前。这些委员会定于五月底开会。由于我的系正在进行招聘,我既不愿意也不能缺席这个过程。我们商定我会中断我的假期——尽管在最炎热的季节前景令人不快——快速回一趟阿里格尔。至于初步筛选,马苏德的助手,一位拥有副校长头衔的苏格兰人(他将在夏天结束前死于中暑)向我保证他可以轻松处理。我不信任他的判断,坚持要求在适当的时候将完整的候选人名单及其资质摘要寄到克什米尔给我。申请人超过一百名。最荒谬的申请来自法国在金德讷格尔 (Chandernagor) 的贸易站,附有一封法文私人信件,结尾如下:“……我相信,当选择权掌握在一位法国绅士手中时,我作为法国公民的个人身份必须占优势”(这位误入歧途的人用了“贵族绅士”(gentilhomme) 这个词来指代“绅士”)。名单送到了我在古尔马尔格 (“玫瑰谷”("valley of roses")) 的手中,这是一个中等海拔的山区度假胜地,可以欣赏到喜马拉雅山脉 (Himalayas) 最美丽的山峰之一——南迦帕尔巴特峰 (“裸山”("naked mountain")) 的壮丽景色。我很快就看出这份名单上只有一个数学家,按照我赋予这个词的意义:这是哈代 (Hardy) 的一个学生,名叫维杰亚拉加万 (Vijayaraghavan),他有几篇关于逼近论 (approximation) 和陶伯定理 (Tauberian theorems) 的文章,但没有学位,因此不在苏格兰人的短名单上。我跑到最近的电报局,告诉他将维杰亚拉加万加入名单。一在阿里格尔见到他,我就确信我的选择是正确的。我唯一的遗憾是没有摆脱掉我的孟加拉副教授,因为维杰亚拉加万完全有资格担任那个职位。他无可挑剔的牛津英语 (Oxford English),带着轻微的马德拉斯 (Madras) 口音,以及他同样无可挑剔的生丝头巾 (turban),也使他为其他人所接受。我得以乘火车返回拉瓦尔品第 (Rawalpindi),在那里我需要转车去克什米尔。

对于那些歌颂克什米尔的诗人和旅行者的合唱,我还能补充些什么呢?我曾抱有很高的期望,而它们得到了超乎想象的满足。我和我的朋友阿比德 (Abid) 首先租了一艘 houseboat,这是一种为游客装备的驳船,配有合适的船员,以适中的价格提供了探索斯利那加 (Srinagar) 及附近湖泊链的最愉快方式。克什米尔位于古老的商队路线上,这条路线自古以来就连接着中亚 (Central Asia) 与印度,以及与阿拉伯 (Arabia)。这里曾居住着世故的莫卧儿王侯,他们对葱郁景色的热爱促使他们用自己的公园来点缀这些本已无与伦比的地点。

克什米尔当时是一个“土邦”("native state"),当然是大英帝国的一部分;主要是穆斯林的人口名义上由一位印度教大君 (maharajah) 统治。这个国家非常和平,旅游业是其主要收入来源。游客被无情地剥削,但是,就像在意大利一样,总是带着微笑,任何能够自卫的游客并不会因此受到更差的待遇——恰恰相反。正是在克什米尔,我获得了讨价还价的初级段位,这是东方生活中不可或缺的一部分,我的入门始于意大利:正如意大利人所说,东方始于那不勒斯 (Naples)。我和一位古董和地毯商人待了几天,他的店铺(也是他的家)堆满了奇珍异宝。按照惯例,我和他聊天,他给我沏茶,并为他的访客和潜在客户一张接一张地展开华丽的地毯。讨价还价的艺术首先要求顾客对自己最想获得的东西假装漠不关心。在印度,流传着一个村庄说书人的故事,他有一天决定转行,在集市上开了一家小店。他不幸的崇拜者们决定迫使他重操旧业。他们私下商定,从他那里买东西绝不讨价还价。几周后,他因无聊而屈服,关门大吉。我的地毯商人几乎不可能害怕同样的事情。当我最终离开他时,我已经以在我看来适中的价格获得了两三张来自波斯或中亚的华丽祈祷毯。它们后来遭遇了可悲的结局,在战争期间被存放在仓库里,被蛀虫吞噬了。

游览完斯利那加的湖泊后,我们去了古尔马尔格,那里喜马拉雅山的景色令人难忘。然后,随着五月底酷热的到来,我短暂地回了一趟阿里格尔。对于我们旅程的第二部分,我们计划沿着印度河 (Indus) 上游河谷追溯到佐吉拉山口 (Zoji La pass),甚至再往前一点——在不需要当局特别许可的情况下,我们能走多远就走多远。佐吉拉山口绵延数英里,海拔11,000英尺,标志着与拉达克 (Ladakh) 的边界。这个省在地理上是西藏 (Tibet) 的一部分(其人口在种族和语言上是藏族,宗教上是佛教徒),当时处于英国统治之下。靠我自己,我永远无法安排这次探险,也无法将费用控制在合理范围内,但在我的同伴阿比德的帮助下,一切都相当顺利。我们的准备工作包括组织一个小小的商队,包括赶骡人、一个厨师和几头骡子来运载我们的帐篷和给养,因为沿途我们只能指望找到鸡蛋和瘦小的鸡。这位厨师曾为欧洲人工作过,表现得足够聪明和能干。虽然我没有预见到主要的登山活动,但我还是 succumbed to the temptation of 一把我在斯利那加偶然发现的登山冰镐——这次购买在几次偏离常规路线的短途旅行中派上了用场。它的使用,尽管有限,却为它在我家至今仍保留的其他过去遗物中赢得了一席之地。

印度河的峡谷据说是世界上最美丽的峡谷之一,事实上我从未见过如此令人印象深刻的景象。在五十年后的今天,我不会试图去描述它们。我们的路线是通往中亚的那条路,也是从中亚下到麦加 (Mecca) 的商队所走的路线。除了在索纳马格 (Sonamarg),我相信是那里,我们没有遇到其他游客,在那里路线进入一个宽阔的山谷,六月份(我们恰好在月中在那里停留)绚烂的花朵为其赢得了恰当的名字(“金色草甸”("golden alp"))。然而,我们确实不时与牦牛 (yaks) 拉的商队擦肩而过,这些雄伟、毛皮厚实的牛科动物装载着各种货物:编织和刺绣的纺织品、茶砖(藏族人加黄油和盐饮用)、来自新疆 (Sin-Kiang) 绿洲的甘美杏干,其奇妙的味道和气味,直到四十年后在撒马尔罕 (Samarkand) 我才再次遇到。这些水果在我们过夜的村庄商店里出售,为不可避免的单调饮食增添了美味。

这样的旅程若没有一些冒险就不完整。在佐吉拉山口,即使在六月也覆盖着厚厚的冰雪层,一支前往新疆的商队派来一个信使,他费了很大劲才用蹩脚的乌尔都语让我的同伴明白他的意思。这支商队是从麦加返回的。前一个冬天,在向西通过山口时,商队遭遇雪崩,人员、牲畜和货物都损失了。目前,几米厚的积雪覆盖了整个区域。幸存者继续了他们的旅程,现在正在返回途中。他们希望找回同伴的尸体,为他们举行体面的葬礼;也许他们也想找回丢失的珍贵货物。但他们该从哪里开始挖掘呢?他们完全没有头绪,并且天真地相信西方文明的奇迹,指望我们提供能看透积雪的双筒望远镜。唉,我们无法提供这样的帮助,只好分开了。商队司机们和我们一样目瞪口呆,同样失望。

在拉达克本身,离佐吉拉山口两天路程的地方,就在我们准备返回时,我们发现自己同样无法应对一个更普通却更直接悲惨的情况。在一个农舍里,我们看到一个在事故中受伤的男人,他的眼睛严重受伤,已经严重感染。他的同伴们临时做了一个绷带。对于这些人,就像我们称之为“原始”的许多人群一样,每个欧洲人既是医生、外科医生,又是奇迹创造者。在这种情况下,除了建议将受害者送到最近的医院,我们还能说什么呢?但是拉达克的首府列城 (Leh),那里无疑有一位英国或印度教医生,离那里有好几天的路程;斯利那加更远。幸运的是,我们不必过多纠结于这件事。我们被邀请观看两支当地球队之间的马球比赛。这项运动不仅在这些地区是传统的,据说还起源于此。

不久之后,回到了阿里格尔,这次是在雨季闷热的天气里。维杰亚拉加万刚刚抵达,准备开始新学年。正如他的名字所示,他是来自印度南部的婆罗门。他来自泰米尔语 (Tamil) 国家的一个村庄,在那里印度的传统文明以可能是其最纯粹的形式幸存着。他的父亲是一位备受尊敬的学者 (pandit)。与父亲相比,维杰亚拉加万说,他自己的梵语知识很差。尽管他很谦虚,但他对梵语和泰米尔语的古代文学都非常熟悉。就像我带着我的袖珍《伊利亚特》,甚至带到了克什米尔一样,维杰亚拉加万从未离开过一本用泰米尔字母印刷的《摩诃婆罗多》,它占据了两大卷灰色布面装帧的书。年轻时在马德拉斯考试不及格后,他离开去牛津 (Oxford) 跟随哈代学习,在我遇到他时刚刚回到印度。他是一位非常敏锐的数学家,无疑受到哈代的过度影响;但由于没有文凭,他几乎没有机会在任何印度大学获得职位,更不用说像阿里格尔这样的穆斯林大学了,要不是我碰巧在那里这个幸运的意外。他抱着侥幸心理申请了这个职位,结果发现自己被传唤面试,然后被选中担任该职位,这让他非常惊讶。没过多久,维杰亚拉加万和我就成了挚友。夸张点说,我几乎从未离开过他身边。就连他的母亲,家族中执掌大权的 matriarch,在我第一次拜访时观察到我不仅能忍受而且津津有味地吃一道极辣的菜肴——我确信这是她准备的,暗地里希望一劳永逸地吓跑我——之后,也把我纳入了她的羽翼之下。我是第一个被允许进入她家的欧洲人。即使关系到她儿子的事业,这种对种姓规则的违背对她来说也一定带来了一些痛苦。

在《唱赞奥义书》(Chandogya Upanishad) 最美丽的故事之一中,一个名叫萨蒂亚卡玛 (“真理爱好者” - Satyakama) 的年轻人寻求成为一位著名大师的弟子。按照规定,他必须是婆罗门出身。当被问及这一点时,他毫不犹豫、毫无窘迫地回答说,他对自己的出身一无所知。他母亲告诉他,他是在家里非常忙碌的时候怀上的,她不知道他的父亲是谁。她的名字叫贾芭拉 (Jabala),他的名字叫萨蒂亚卡玛。“因此我是萨蒂亚卡玛·贾芭拉,”他总结道:这就是他所知道的一切。“只有婆罗门才能如此真实地说话,”大师回答道,并接受了这个男孩做他的弟子。我喜欢想象,我朋友的母亲,注意到我喜欢她做的辣咖喱,一定也同样得出结论,我是一种她尚未认识的婆罗门,或者我前世是婆罗门,这次为了赎罪而降生在欧洲,她可以这样欢迎我。无论如何,她收留了我。她只说泰米尔语。我深感遗憾,无法与她进行超过微笑的交流。

自然,我们构想了一起读梵语的计划,但我朋友的梵语知识太好了,而我的太有限了,这项活动并不令人满意。另一方面,维杰亚拉加万是个讲故事成瘾的人。稍加提示,甚至完全不提示,他就会开始讲述他钟爱的《摩诃婆罗多》中的故事,或者有时他会引用并评论梵语或泰米尔语的格言诗、情诗或神秘主义诗歌。古印度文化是世界上最丰富的文化之一。它涵盖了从逻辑、语法和形而上学最抽象的精妙之处,到最炽热的感官享受,再到最纯粹的神秘主义。维杰亚拉加万带我超越了我在巴黎大师们那里得到的启蒙:正是 благодаря 他,我才得以真正沉浸在这些文化财富中。

后来,正如我已经提到的,他送给我一条婆罗门圣线。这发生在达卡 (Dacca),在那里他还告诉我:“如果你留在印度,随着习俗变化如此之快,等我女儿到了结婚年龄,你会娶她的。” 她是个迷人的女孩,七岁。他在开玩笑——但是,像往常一样,只是部分玩笑。他真的认为仅仅十年就足以让这样的婚姻被他母亲接受吗?维杰亚拉加万自己是在童年早期结婚的,他的妻子在还是个小女孩时就来和他家人住在一起了,远在他们能够完婚的年龄之前;他对遵循这种安排感到庆幸。在他游历欧洲和美国期间,我确信他始终对妻子绝对忠诚,就像他始终保持严格的素食主义一样。我认为这与其说是因为不忠,或者吃鸡蛋或肉,在他眼中构成了罪过;如果他,例如,在不知情的情况下吃了肉,他事后不会感到任何悔恨,事实上他自己就向我描述过这样一件事。对他来说,罪过意味着违背了他自愿许下的誓言。有一天在巴黎,当他明显带着钦佩谈论一位女士时,我父亲问他是否没有感到任何“诱惑”("temptations")。维杰亚拉加万回答说:“我可以欣赏一辆劳斯莱斯 (Rolls-Royce),并乐于想象片刻它属于我,而不会被诱惑去偷它。” 当他在旅途中感到“肉体的刺痛”("prickings of the flesh"),用拉伯雷 (Rabelais) 幽默的说法,他会禁食两三天。要是他能更经常禁食就好了!当我遇见他时,他已经非常肥胖了。长远来看,他的心脏无法承受移动如此沉重身躯的负担。他的儿子向我描述了维杰亚拉加万的去世:感觉临终将近,他要求听他最喜欢的毗湿奴 (Vishnu) 礼拜仪式段落,正是这些诗句伴随他度过了最后的时刻。

因此,维杰亚拉加万是我1930年招募的新成员,很快我们开始为系的未来制定计划。我尽可能多地继续旅行。大学里假期频繁,我充分利用了它们。自然,所有穆斯林节日都放假。此外,由于处于英国统治之下,并且寻求(按照良好的穆斯林传统)讨好当局,大学也热衷于遵守英属印度的所有假期:圣诞节和复活节,以及皇室生日。而且,尽管有官方名称,大学以不搞宗派主义而自豪:有少量印度教学生,大部分是本地招收的,还有一位学者 (pandit) 教授梵语和印地语 (Hindi)。事实上,阿里格尔镇的大多数居民是印度教徒,穆斯林和印度教徒和睦相处。至少,在我逗留期间,我很幸运没有目睹任何如今仍然是印度社会溃烂伤口的社群间冲突,我当时的印度朋友普遍将其归咎于警察挑衅和英国殖民政治的精巧手段。无论如何,出于对周围居民的礼貌,大学也遵守主要的印度教节日。对我来说,这些中断为旅行提供了受欢迎的机会。

铁路系统非常出色。所有印度铁路的总时刻表成了我的睡前读物,至今我仍不能不想起它而不感到怀旧。印度的距离很长,但即使没有飞机,它们也并非遥不可及。一夜的旅程不算什么;24小时的旅程几乎不算什么。每个人都有便携式卧具铺在卧铺上。当时有四个等级:一等、二等、“中间等”("intermediate") 和三等。一等舱主要是英国人和担任要职的富裕西化印度人乘坐。我更喜欢二等舱,在那里我遇到的大多是中产阶级的印度人。乘坐“中间等”舱的花费较少的旅客英语懂得不多;因此,我只在和朋友一起时才乘坐中间等舱。三等舱是为大众准备的,拥挤不堪、五花八门的人群会把车厢挤得满满当当。我避开它并非出于阶级偏见,首先是因为身体上的不适,其次是因为语言障碍会把我与同行的旅客隔离开来。确实,我和我的朋友阿比德开始学习乌尔都语,这种语言虽然用波斯字母书写,但在结构上与印地语相同。我取得了一些进展,但我从未找到时间达到流利的口语或阅读水平。此外,在印度的许多地区,它也没什么用。

在整个印度,传统的好客仍然是规则。根据某些古典文献,穷人是指无法在家中接待许多客人的人。除非非常不幸,否则无需求助于旅馆。当我告诉一个朋友我要去某某地方时,他总会问我打算住在谁家。如果我说我在那里不认识任何人,我就会得到一个地址。有时,在火车上,一位同行的旅客会问我同样的问题,如果需要,他会带我回家。确实,这样的客人不需要单独的房间;一个带帆布床的露台或门廊就是旅行者铺开卧具所需的全部。浴室很少配备自来水。印度人很少邀请英国人到他家,后者如果遇到这种情况会感到很不自在。但对印度人来说,我不是殖民者。确实,在许多方面,法国人对待印度支那人 (Indochinese) 比英国人对待印度人要糟糕得多,但印度人对此一无所知,尽管我知道,我也不打算告诉他们。不久之后,我采用了“阿奇坎”(achkan),即“尼赫鲁束腰外衣”("Nehru tunic"),这是许多同事和大多数学生穿着的实用服装。我开始穿黑色哔叽布的,但后来,出于对我很快结交的支持甘地 (Gandhi) 的朋友的同情,我也做了一件土布 (khadi) 的:这是按照甘地的教导手工纺织的粗布。我还戴着同样面料的“甘地帽”("Gandhi cap"),在法国可能被称为警察帽。从远处看,我可以冒充印度人;有时,心血来潮时(自从很久以前读了安德烈·纪德 (André Gide) 的《梵蒂冈的地窖》(Les Caves du Vatican) 以来,我就乐于冒充非我之人),我会自称是克什米尔本地人。克什米尔人肤色很浅,他们的方言与其他任何方言都如此不同,以至于在省外他们只能说英语。经过系统的学习,我不仅习惯了所有类型的印度烹饪,甚至连最辣的也品尝得津津有味。我甚至喜欢嚼槟榔 (betel nut)。我的主人们很高兴发现我对他们的烹饪如此热情,乐于为我提供食宿和他们陪伴的乐趣。

因此,我在印度的逗留使我得以从一端到另一端游览它,从克什米尔到孟加拉,从喜马拉雅山到科摩林角 (Cape Comorin)。不言而喻,我参观了各地的博物馆和纪念碑。在我设法看到的离阿里格尔或近或远的地方中,有马图拉 (Mathura)、斋浦尔 (Jaipur)、马德拉斯 (Madras) 和加尔各答 (Calcutta) 及其博物馆,桑奇 (Sanchi) 及其佛塔 (stupa),阿克巴在锡坎德拉巴德 (Sikanderabad) 的陵墓,维查耶那加尔 (Vijayanagar) 及其寺庙,以及德里 (Delhi),我曾多次返回那里。但是,除了重新点燃我的怀旧之情,这样一份随机的杰作清单又能有什么用呢?至于用华丽的辞藻描述这些地方,旅游指南和艺术史做得足够多了。只需说我很少感到失望就够了。需要补充的是,印度在风景方面不亚于其纪念碑吗?如果我克制不谈前者,并非因为我对它们的记忆不那么珍贵。

在这些旅行过程中,我也发现印度在数学家方面并不像我最初担心的那样贫乏。我在北部遇到过几位,1930年印度数学学会 (Indian Mathematics Society) 在特拉凡哥尔邦 (state of Travancore)(今喀拉拉邦 (Kerala state) 的一部分)首府特里凡得琅 (Trivandrum) 举行年会时,我在南部看到了更多。除了想见数学家,我还有一个强烈的愿望,那就是了解印度南部。两三天的火车旅行似乎不再是令人生畏的前景。我出发了,只在马德拉斯停留。虽然我很想参观南部的大寺庙——坦贾武尔 (Thanjavur)、马杜赖 (Madurai)、甘吉布勒姆 (Kanchipuram) 等等——但时间有限,我不得不将这些访问推迟到另一个场合。我几乎不知道我将不得不等待三十多年。在马德拉斯,我遇到了阿南达·劳 (Ananda Rau),一位非常有天赋的分析学家,以及瓦伊迪亚纳塔斯瓦米 (Vaidyanathaswamy),也是一位友善的人,一位并非没有才华但范围相当有限的数学家。在他的陪伴下,我完成了从马德拉斯到特里凡得琅的旅程。

在这次会议上,我只遇到了南印度人。除了极少数例外,他们都是婆罗门,从他们的名字和许多人额头上绘制的标记就可以认出。这些标记表明他们属于两大群体中的一个,称为湿婆派 (shaiva 或 ayyar) 或毗湿奴派 (vaishnava 或 ayyengar),取决于他们主要崇拜湿婆 (Shiva) 还是毗湿奴 (Vishnu)。那年数学学会的主席是一位来自班加罗尔 (Bangalore) 的极高种姓的婆罗门,他带着妻子和几位女眷及仆人随行。他立刻明确表示,他不会碰任何非这些妇女亲手准备的食物。种姓规则规定,一个好的印度教徒不得吃任何由他认为低于自己种姓成员准备的东西,也不能与任何来自这样种姓的人一起用餐。这位先生,作为学会主席,而且还是大君的私人客人,意在传达没有任何人,即使是大君专门为招待最尊贵客人而雇用的厨师,有资格为他准备食物。尽管人们假装对这种傲慢一笑置之,但它确实给人留下了深刻印象。这位主席是班加罗尔一所学院的教授。他的兄弟,一个修行所 (ashram) 的负责人,自认为是神的化身,我看到过他的一些宣言,在其中他充当上帝以第一人称说话的解释者。

我们享受了一次到科摩林角的精彩远足,那里是印度半岛的最南端。在那里,我的同伴们并非没有感情地唱起了《致敬母亲》(Bande Mataram),这曾是印度民族主义者的颂歌,后来成为独立印度的国歌。我们还被邀请观看卡塔卡利 (kathakali) 表演。这种戏剧形式以舞蹈和哑剧表演《摩诃婆罗多》的片段。在场的最高级别政府官员是特拉凡哥尔邦的总理,他戴着庄严的头巾,形象威严。但我最清晰的记忆是一件既有趣又具有启发性的事件,值得在此叙述。

学会成员被安置在当地学院学校的宿舍里,并在学校食堂用餐。与印度北部相比,南部更持续地遵守着传统习俗。用餐时,每个人都盘腿坐在地上,或者更确切地说,坐在单独的木块上。食物,在这种情况下是严格的素食,盛在铺在每个人面前地上的香蕉叶上。用右手吃饭,不用叉子或刀子,用左手喝水;饭前饭后仔细洗手。作为在场的唯一欧洲人,我被授予了住在“邦宾馆”("state guest house") 一个房间的荣誉,该宾馆通常为特拉凡哥尔邦的英国客人保留。第一晚我就是在这里吃的晚餐。当然,英国烹饪名声糟糕是有道理的,而在印度被称为英国烹饪的东西甚至更糟。此外,独自用餐的前景并不令人愉快。因此我告诉我的朋友们,我希望和他们一起在食堂用餐。

我知道我的请求会带来一个严重的问题。作为欧洲人,我低于他们的种姓,或者至少在体系之外。第二天,在食堂旁边的一个小房间里,他们让我和瓦伊迪亚纳塔斯瓦米以及一两位显然习惯于与欧洲人交往的同事坐在一张桌子旁。我们吃的是和其他人一样的饭菜。我假装无知,甚至坚持要在主餐厅本身吃下一顿饭,并且即使到这种极端程度也得到了满足。

但第二天,我发现房间被重新安排了。有人向我解释说,我们这群人太多了,容纳不下所有人,所以开了第二个餐厅;我被护送到了这个房间。那个房间里的大多数人都是年轻人,气氛很愉快。这种安排一直持续到会议结束。

询问此事毫无意义,所以我从未问过。一些年长的同事,也许没有直接抗议我的存在,但一定最大限度地利用了他们遵守传统字面意义的权利;如果年轻人希望偏离它,那是他们自己的事。就这样找到了一个解决方案,令所有人表面上都满意。

在这次会议上,我像在别处一样,被打动的不是数学水平——充其量是平庸的——而是年轻一代中显而易见的热切和思想开放,这与他们长辈陷入的常规形成了鲜明对比。我认为这是印度数学未来的好兆头。这种乐观主义实际上有些过早,但后来的发展表明它并非完全没有根据。

我在特里凡得琅的经历也让我反思了南部婆罗门在当代印度科学和社会中的作用。感谢维杰亚拉加万,我已经对这个作用有了一瞥。观察到在过去一两个世纪西方文化的发展中,犹太人所扮演的角色远比其实际人数重要得多,这 hardly original。这在科学领域尤其如此,首先是在数学领域。在印度,南部婆罗门扮演了类似的角色,并且至今仍在继续。仅举一例,当我1968年访问孟买的塔塔研究所 (Tata Institute) 时,我可以看到数学专用楼层办公室门上的名字:绝大多数是南部婆罗门的名字,他们的名字甚至比西方国家犹太人的姓氏更具特征性。这种我在特里凡得琅意识到的类比需要解释,而解释显然既不在于裙带关系(尽管这有时在两个群体的成功中起作用),也不在于想象中的种族因素。然而,我不认为这有什么大不了的神秘之处。

为了描述印度教社会,西方引入了“种姓”("caste") 这个词,它被广泛误解了。印度人更喜欢说“社群”("communities")。在这个意义上,“社群”并非基于种族或宗教来定义,而是通过特定的行为模式,包括内婚倾向、烹饪习惯和各种仪式。整个印度社会就这样被划分在一个体系中,这个体系包括了所有人,除了圣人,他们被普遍共识置于种姓之上,就像甘地这个最著名的现代例子一样。即使改变宗教也仅仅意味着离开一个社群并加入另一个。所有拒绝种姓制度的改革运动(包括很久以前的佛教;中世纪哲学家马德瓦 (Madhva) 的学派;以及上个世纪的梵社 (brahmo samaj))仅仅创造了额外的社群。不可否认,在过去四分之一个世纪里,这种社会划分有所松动,尤其是在甘地影响下,这种松动是件好事。尽管如此,这个体系在印度社会结构中根深蒂固,我们无法认真设想它在不久的将来会消失。在其本质上它并非等级制的,无论我们一些最好的社会学家可能相信什么:种姓的相对优劣绝非这个概念所固有的,并且在存在这种等级的地方,它们常常基于印度人完全意识到的主观因素。对于两个印度教徒,很可能每个人都认为自己的种姓比对方好。

据我所知,西方社会从未如此严格地分层;无论如何,“社群”的概念今天只能适用于少数群体,例如犹太人,或者美国的意大利裔美国人。此外,如果情况允许,任何人都可以随意脱离这些群体,这种可能性在印度不存在。这种差异无疑使得在我们眼中如此模糊和被误解的种姓概念,在印度教徒眼中却如此清晰。

这样事情就清楚了。犹太人和印度南部的婆罗门都是两千年来不懈地致力于语法和神学最抽象精妙之处的社群。对犹太人来说是研究《塔木德》(Talmud),这项任务常常父子相传;对婆罗门来说是《梵书》(Brahmanas) 和《奥义书》(Upanishads)。毫不奇怪,年轻一代,当他们的时代到来时,转向了科学,并且更倾向于最抽象的科学:这一趋势仅仅是千年传统的自然延伸。同样不足为奇的是,在成功日益与某些智力品质相关的社会中,犹太人和婆罗门都激起了他人的嫉妒,结果是西方的反犹主义,以及印度的非婆罗门政党和运动。因为在我们这个时代,南部婆罗门似乎确实成为了西方犹太人在印度的同源物,针对他们的敌意采取了西方社会反犹主义所采取的某些相同形式(例如固定配额)。但直到后来,这些源于我在印度经历的想法才出现在我的脑海中。

至于1930-31学年,并非没有波折。我的教学既受到我缺乏经验的影响,也受到学生准备不足的影响。维杰亚拉加万是我唯一可以指望提供帮助的人。系图书馆里唯一的英文教材完全过时了;我从马苏德那里获得了一些资金,并开始与莱比锡 (Leipzig) 的书店进行谈判。我任命了科萨姆比 (Kosambi) 担任下一年的职位。他是一个思想独特的年轻人,刚从哈佛 (Harvard) 毕业,在那里他开始对微分几何产生兴趣。我在贝拿勒斯 (Benares)(现瓦拉纳西 (Varanasi))遇到他,当时他在那里找到了一个临时职位。我自作主张不仅在课程设置上,而且在考试制度上进行了一些改革,后者坦率地说,是荒谬的。然而,这是英国人在整个印度建立的制度,我的计划让学生们陷入了混乱。我仍然被视为马苏德的走卒,一份乌尔都语的小册子流传开来,抨击他,并批评我将法国数学引入印度:根据小册子的作者,只有英国数学才适合印度人的思维。

马苏德认为,他从海得拉巴的尼扎姆(他曾在他手下担任部长)那里获得了用于设立两个资金雄厚的物理和化学教席的资金,这对阿里格尔穆斯林大学来说是一大成功。化学教席他任命了一位年轻的英国人,我无法欣赏他的优点,但觉得他很友好,他成了我的邻居。在物理学方面,马苏德认为他力排众议任命了一位德国人是巨大的胜利,这位德国人唯一的资格是爱因斯坦 (Einstein) 的推荐信,而在爱因斯坦眼中他的优点可能仅仅在于他是一个失业的犹太人——因为他从未表现出任何其他品质。当时,许多欧洲学者认为任何欧洲人都足以胜任殖民地国家的工作。为了使这项任命正式生效,程序要求召集一个特设委员会,并邀请一位外部专家参与。错误在于邀请了著名的 C.V. 拉曼 (C.V. Raman),一位诺贝尔奖得主,他自己当时正好有一个学生在寻找职位。我相信这个学生并非没有优点;无论如何,他无疑优于马苏德的候选人。我也是委员会成员。马苏德在欧洲,用电报下达命令。违抗他会引发一场严重的危机,我的委员会同僚们,而且他们完全没有资格判断问题的实质,绝不会冒这样的风险。拉曼理所当然地被激怒了,威胁要揭发此事并制造丑闻。委员会会议结束后,维杰亚拉加万和我一起劝阻他不要这样做。大声疾呼只会加剧本已非常不适的局面。

1931年,暑假直到五月才开始。我决定在欧洲度过,部分原因是为了去莱比锡的书店,正式为我的系购买图书馆藏书。当然,我也在巴黎、哥廷根和柏林停留。就在我抵达巴黎时,布鲁诺·瓦尔特 (Bruno Walter) 正在香榭丽舍剧院 (Théâtre des Champs-Elysées) 指挥莫扎特 (Mozart) 全部伟大歌剧的系列演出。我有幸观看了这些演出,令人难忘。我只买了一系列演出的票,但被深深打动,以至于无论如何都想至少再听一次《魔笛》(The Magic Flute)。被告知一张票都没剩了,我穿上我的尼赫鲁束腰外衣,冒充一个专程来巴黎看这场演出的印度人。我给人的印象如此深刻,以至于我如愿以偿了。

从欧洲返回阿里格尔,我发现那里的局势正在迅速恶化,对整个大学,尤其对我个人而言。我在那里所有的努力都化为乌有——这场失败虽然在当时的情况下以及我缺乏经验的情况下可能是不可避免的,但仍然是一场惨败。维杰亚拉加万已经不在那里了。在我缺席期间,他成功申请到达卡的职位,并已经搬到了那里。我感到震惊和沮丧。后来他告诉我,在我去度假后,马苏德找他谈话,告诉他,他,马苏德,计划摆脱我,并把我的职位提供给他。维杰亚拉加万对这种我当然丝毫没有怀疑的欺骗行为感到如此震惊,以至于他抓住第一个机会就以最快的速度逃离了。

尽管如此,我仍在为系里酝酿更多的计划。书从莱比锡运到了,这是一套相当不错的基础教材和期刊,是我精心挑选的,作为严肃科学工作的基础。感谢科萨姆比,我并不孤单。我在德里遇到了乔拉 (Chowla),并计划聘用他。事实上,我唯一的关切就是聚集——在哪里并不重要——一个真正热爱工作的年轻数学家团队。我相信这样一个团体将对印度数学的未来产生决定性影响。也许我的推理是正确的,但要实现这个目标,我需要更多时间,首先需要让自己立于不败之地。

十一月,大学行政部门找了个借口与我发生争执。我忽略了寻求官方授权去阿拉哈巴德 (Allahabad) 参加一个省级科学院的成立会议。(命运弄人的是,多年后在斯特拉斯堡 (Strasbourg),我会因为类似的轻罪而被一位院长训斥。)但在阿里格尔,我还雪上加霜地拒绝帮助学生俱乐部选举计票。争吵迅速变得激烈。一月份,就在我写辞职信的时候,大学通知我我的合同被终止了。天真的我,甚至从未要求看过这份合同。毫无疑问,这幕剧是预谋好的。

几乎在几天之内,我发现自己失业了。确实,我曾向我的一些巴黎老师,首先是西尔万·莱维,告知了我的不稳定处境。我被保证,一笔来自后来成为国家科学研究中心 (Centre National de la Recherche Scientifique) 的研究资助,将在我抵达法国时等着我。此外,马苏德在我被招募时给予我的薪水确实非常慷慨。虽然我生活时没有为未来储蓄的想法,但我也没有家庭负担,我发现自己拥有一笔让我能舒适生活几个月的钱。当时甚至没有货币兑换限制来阻止我在我想要的地方消费它。

圣诞假期期间,我刚和埃利·福尔 (Elie Faure) 一起访问了拉杰普塔纳 (Rajputana),他是一位医生,后来成为颇受尊敬的艺术史家。六十多岁的他决定环球旅行,在访问日本后,出于我未知的原因,在阿里格尔停留。无法想象比他更惬意的旅伴了。他不断地从他无限的故事库中汲取素材,从他对印象派画家的回忆到他的风流韵事和日本之行。描述一段让他饱受嫉妒折磨的恋情时,他告诉我:“如果我做了笔记,我会超越马塞尔·普鲁斯特 (Marcel Proust)。” 碰巧我们抵达乌代布尔 (Udaipur) 的前一天,当地王侯(殿下马哈拉纳·萨希卜·巴哈杜尔 (His Highness the Maharana Sahib Bahadur),用他的官方头衔)计划了一场猎豹活动。福尔和我毫不费力地获得了陪同王侯的邀请。我们一起高高地坐在一头大象上,甚至使用了——也许是不审慎地——托付给我们的猎枪。我从未弄清楚我们的努力是否取得了任何成功。

一旦与阿里格尔穆斯林大学分离,我并不想念它。我有些遗憾我的努力失败了,但至少它们成功地在维杰亚拉加万、科萨姆比和乔拉之间建立了友谊的纽带,这三位年轻数学家在我看来是当时最有前途的。我也后悔不得不离开印度,而没有时间像我打算的那样认真学习乌尔都语和波斯语。无论如何,我并不急于返回法国。

我制定了大胆的计划。一个是经由中国 (China) 和苏联 (Soviet Union) 返回。我的妹妹比我更了解远东局势,尽力劝阻我。另一个计划,涉及飞机、火车甚至巴士旅行,是访问波斯和土耳其 (Turkey)。西尔万·莱维建议我去日本 (Japan),那对我吸引力不大:埃利·福尔描述的极端军事化让我反感。

最后我采纳了一个更温和的计划。维杰亚拉加万邀请我去他在达卡的家,想住多久都行。我决定接受他的邀请,然后乘坐我惯常的里雅斯特劳埃德航运返回法国。途中我在加尔各答停留,那时它还没有像后来那样,据各方描述,变成贫民窟的集合。我不仅记得博物馆,那里收藏着理应著名的巴尔胡特 (Bharhut) 雕塑,还记得罗宾德拉纳特·泰戈尔 (Rabindranath Tagore)(诗人,不是他的画家兄弟)的水彩画展,非常壮观。这次展览让我产生了去参观他的寂乡 (Santiniketan) 基金会的想法,这是一个非传统的机构,将从小学到高等教育的各级教学结合在一个离加尔各答不远的乡村环境中。西尔万·莱维的一位学生在那里教藏语。他亲切地接待了我,并将我介绍给诗人,一位庄严的人物,他在公园里主持着场面,穿着华丽的紫色丝绸长袍,周围环绕着恭敬的弟子。

维杰亚拉加万还没有自己的房子。他和他的母亲、妻子以及他们可爱的女儿住在大学主楼二楼的一个角落里。我睡在一个有顶的门廊上。我面前是一棵开着大红花朵的树,我不知道它的名字(我从未知道树的名字,也不知道星星的名字)。我喜欢认为它和《摩诃婆罗多》中纳拉 (Nala) 和达玛扬蒂 (Damayanti) 的插曲里,达玛扬蒂向之发表如此诗意演说的阿育王树 (ashoka tree) 是同一种。我和我的朋友一起用餐,遵守马德拉斯的习俗:穿着传统的兜提 (dhoti),我们坐在地上,由他的母亲和妻子侍奉。物理学家克里希南 (Krishnan)(拉曼的学生,即使没有分享他老师的诺贝尔奖,至少也分享了导致获奖发现的工作)是维杰亚拉加万的密友。我们在他花园的玫瑰丛中拜访了他。我们的团体由肖蒂恩·玻色 (Shotyen Bose) 完成,即所谓的爱因斯坦-玻色统计 (Einstein-Bose statistics) 中的 S.N. 玻色 (S.N. Bose)。

拉达克里希南 (Radhakrishnan),刚刚被任命为在沃尔泰尔 (Waltair)——位于加尔各答和马德拉斯之间——新成立大学校长的哲学家,得知了我在达卡的消息。他提议让我担任他的数学系主任。我期待着很快返回法国;尽管如此,在与维杰亚拉加万商议后,在我看来,为了印度的数学事业,我没有权利拒绝——前提是我在选择数学家团队方面拥有全权 (carte blanche)。然后我被告知当地政治使得这个条件不可能实现,这个计划也就无果而终了,除了几年后乔拉被任命担任该职位。

这些回忆若不最终包含一位对我来说不亚于维杰亚拉加万的挚友,就不算完整:扎基尔·侯赛因 (Zakir Husain)。我在巴黎遇到了他的弟弟优素福 (Yusuf),他正在攻读历史学博士学位。他告诉我的关于扎基尔的事情让我渴望见到这位哥哥,抵达阿里格尔后不久我就找到了他。他是帕坦人 (Pathan) 后裔,但出生在联合省(“U.P.”,今天称为北方邦 (Uttar Pradesh))的一个村庄。他曾是阿里格尔穆斯林大学的学生,并且是那些在甘地影响下离开大学创办一个实验性机构并成为其校长的人之一。这就是国立伊斯兰大学 (Jamia Millia Islamia),或多或少受到泰戈尔及其在寂乡的学校的启发,在某种意义上是它的穆斯林版本。像泰戈尔的基金会一样,扎基尔的既不是学校也不是大学。其目标是为所有年龄段的儿童和年轻人提供符合甘地贫穷原则(在欧洲会被称为方济各会 (Franciscan) 原则)的整体教育。国立伊斯兰大学坚持伊斯兰教的理想和实践,但并非宗派机构:那里有印度教学生,我访问时甘地的儿子德奥达斯 (Deodas) 正在那里教书。

在印度的这个时候,人们开始认识到纯粹的英国世界观不适合印度。事实上,正是因为这个原因,马苏德才把我带到阿里格尔。我相信,扎基尔是最早不仅理解这个概念而且将其付诸实践的人之一。在我认识他之前,他曾在柏林学习了几年,并在那里提交了一篇经济学博士论文。他的德语几乎和他的乌尔都语、英语和波斯语一样好。出于同样的原因,他把他的弟弟优素福送到了巴黎。

我来到阿里格尔时,扎基尔已经是个传奇人物了。感谢优素福,我们很快就联系上了。他立刻提出,只要我想去德里,就做我的主人,事实上我总是他的客人,甚至在我最后一次访问时也是如此:那是在1968年初和我的妻子一起。那时扎基尔已经是印度共和国总统,他安排我们住在前总督府,那座骄傲的总督官邸(改名为总统府 (Rashtrapati Bhavan):“帝国主人的住所”),欢迎同样热情、同样朴素,就像早些时候,他只有一个没有电的穷房子,在旧德里的一个偏远地区,和他的妻子、他们的小女儿以及必不可少的男仆住在一起。我从未见过他的妻子,她遵守普达,这是印度几乎所有穆斯林以及(可能是在模仿下)北部某些印度教徒遵守的幽居习俗。当我足够了解扎基尔可以问他这个问题时——也就是说,几乎是立刻——他告诉我:“她就是那样被抚养长大的;我不试图以任何方式影响她。我想她会永远遵守这个习俗,而我的女儿永远不会。” 他的预言成真了。

这是该国政治生活中一个非凡的时刻。当我抵达印度时,甘地正准备通过他著名的向大海进军来发起他的公民不服从运动,以抗议政府的盐税。在阿里格尔穆斯林大学,人们装作不把他当回事。虽然马苏德和我大多数同事绝非亲英派,但无论如何他们是忠诚派,出于政治信念和传统。他们没有准备好理解甘地即将掀起一股足以席卷全印度的浪潮,仅仅通过在海边一个小锅里准备一把盐。甘地自己很清楚。抛开所有道德判断,可以说他和希特勒是有史以来最伟大的宣传代理人之一。

就像在季风季节,印度报纸追踪其从科摩林角到喜马拉雅山的进展一样,同样地,在1930年春天,它们追踪了甘地进军的进展。人群在每一个转折点都膨胀。正如他所希望的那样,甘地很快被监禁,民族主义政党,称为印度国民大会党 (Indian National Congress),被宣布为非法。对此可能性已经做了周密的准备。注定要保持秘密状态的人员经过精心挑选,数量限制在可能的最低限度。该党在每个村庄都有分支机构。随着地方组织的已知成员被投入监狱,他们会指定继任者,后者又会轮流加入他们。有些人是出于无私的理想主义,另一些人,毫无疑问,是出于对未来政治生涯的野心。渐渐地,监狱没有足够的空间容纳所有争夺这份荣誉的人。政府不知所措。必须承认,与在别处所见相比,所使用的镇压措施可以说是温和的。有人告诉我,作为他所谓的“政府暴行”的一个例子,他在入狱体检时被脱光了衣服。我能想到的只是我在罗马征兵委员会面前的样子,忍不住笑了出来。公民不服从运动之所以取得相当不流血的成功,是因为甘地对抗的不是希特勒或斯大林 (Stalin),而是英国人。据我所知,他从未明确说过这一点,但他太现实了,不可能不知道。

尽管扎基尔·侯赛因与运动领导人关系密切,但他与该党没有正式联系。在整个运动期间,他继续致力于他的教育工作。正是因为这个原因,我能够如此频繁地见到他。我利用拜访他的机会,尽情欣赏旧德里的辉煌:红堡 (Red Fort)、大清真寺 (Jami Masjid,“星期五清真寺”)。自然,我也渴望见到甘地享有盛誉的核心圈子的其他成员,尤其是甘地本人。感谢扎基尔和其他朋友,我在那两年里,在他们不在监狱的短暂时期,见到了其中一些人。此外,这些人乐于尽可能地让所有人接近。就这样,有一天在阿拉哈巴德,维杰亚拉加万和我和甘地同坐在一张小桌子旁。我的朋友把我们互相介绍了一下。就在那时,给我们端来了茶——用咖啡杯装着。甘地笑了。“很容易看出你不是英国人,”他轻声说。“英国人绝不会容忍这种失礼行为。”

在同一场合,我结识了著名的拉贾戈帕拉查里亚 (Rajagopalacharya),被称为“南方甘地”("Gandhi of the South"),他将在36年后在马德拉斯告诉我(那时他已近90岁):“我完全记得你;你一点也没长进。” 我早在1930年秋天就在度假小镇马苏里 (Mussoorie) 见过贾瓦哈拉尔·尼赫鲁 (Jawaharlal Nehru),当时我正在从雨季末在阿里格尔染上的发烧中恢复。他因医疗原因被短暂 reprieve from prison,正在他父亲莫蒂拉尔 (Motilal) 的房子里休养。他向我解释说,一旦印度开始让英国付出的成本超过她带来的收入价值,她就会获得独立:运动的目标是加速这一时刻的到来。

几乎所有曾与甘地亲近并直接受到他影响的人,似乎都承袭了圣雄 (Mahatma) 人格的某些方面,当然他们不这样称呼他:对他们来说,他是甘地吉 (Gandhiji),或者更好的是巴普吉 (Bapuji),一个表达孝子般深情的称谓。扎基尔采纳了甘地的贫穷态度和绝对奉献精神。他没有表现出那种似乎从不允许甘地休息片刻的、消耗一切的活动需求,无论是清理厕所还是推翻印度政府。为此,扎基尔的身材太庄严了。他欣然自称为“我的球形”("Meine Kugelhaftigkeit (My Sphericity)")。在甘地被充满激情的现实主义所驱动的地方,扎基尔表现出客观头脑的完美平静。无论是谈论他生活中的琐事还是他国家的未来,他总是用最日常的语气说话;他的言语从不华丽或 pretentious。我确信,这一定是他与尼赫鲁和真纳 (Jinnah) 在准备分割印度时在阿里格尔进行的著名会谈中所采取的日常语气。扎基尔恳求他们不要让局势发展到那一步,并迫使这两个骄傲的人物互相拥抱。这次会谈没有产生更多结果,我相信,是他一生中巨大的失望之一。我从别人那里听说了这段插曲,但多年后扎基尔来芝加哥看我时,我问了他关于分治及其周围屠杀的事情。我问他自己的生命是否曾处于危险之中。“非常危险,”他告诉我,“而且完全是因为我自己的愚蠢。” 生病后,他决定去克什米尔休养。完全没有注意日期(“像个傻瓜,”他说),他预订了就在英国政府即将停止存在、印度将被一分为二的那天晚上的卧铺。他在指定时间离开了德里。半夜,火车在新边境被拦下,穆斯林被带下车杀害。在另一边,印度教徒正在被杀害。毫无疑问,无法判断屠杀是从哪里开始的。一个声音向他喊道:“博士先生”("Doctor Sahib")(这是他在他的国立伊斯兰学校被亲切称呼的方式),“你在这里做什么?马上跟我来。” 他被带到火车站的一个办公室里锁了起来。门口站了一个哨兵,并被告知如果他看守的人发生任何意外,他将以自己的生命付出代价。扎基尔叙述这件事时,就像在讲述最平庸的事件。

在阿里格尔期间,我常读《印度斯坦时报》(Hindustan Times),印度北部的主要日报。在英国法律下,新闻界享有很大的自由;谁会想到四十年后,尼赫鲁的女儿兼继任者会试图扼杀它呢?当我有一天读到甘地在德里与总督本人进行谈判时,我搭上第一班火车,飞速赶到扎基尔家。我发现他对处于这一历史事件的边缘和我一样好奇。他带我去了富有的医生安萨里博士 (Doctor Ansari) 的家,他是甘地的私人朋友,甘地每次来德里都住在他家。像印度这种场合的常态一样,气氛类似于狂欢节或朝圣。谈判持续了数天,为伦敦圆桌会议 (London Round Table Conference) 做准备。每天,一辆劳斯莱斯从宫殿派来接甘地;它会在傍晚祈祷 (gayatri) 时间之前把他送回安萨里博士家,祈祷由一位名叫米拉本 (Miraben) 的忠实英国女弟子演唱。尤其是在祈祷时间,各种各样的人都挤过来看甘地:即使是贫穷的村民也会远道而来见他。在印度,见到(darshan)一位伟人,尤其是一位被视为圣人的人,具有宗教价值,类似于教皇为一群天主教徒祝福。

米拉本的声音非常动听。据一个关于她的故事说,她曾向甘地抱怨她的头发常常引起男人过多的钦佩。甘地回答说:“如果它这么困扰你,你只需要把它剪掉就行了。” 她剃了光头。正是米拉本承担了为巴普吉准备膳食的责任,这项任务她绝不会交给任何人。

在他每周守默日那天,甘地不去总督府。有一次,我发现自己在那天陪他散步的一小群追随者中。他们中的许多人因为试图跟上他而气喘吁吁。另一天,碰巧总督(这是欧文勋爵 (Lord Irwin),后来成为哈利法克斯勋爵 (Lord Halifax))希望避免因晚餐而中断谈话,邀请甘地在宫殿用餐。甘地说:“那不可能;米拉本已经准备好了我的饭菜。” 总督建议把米拉本准备的食物带到宫殿,甘地接受了。就这样,在这个许多地位显赫的印度人曾以能被邀请哪怕只喝一杯简单的茶而感到荣幸的宫殿里,在这个只有穿着正装才能进入、只有用最精美的瓷器才能用餐的地方,甘地,穿着他的兜提,吃着他的一盘扁豆——最卑微印度农民的典型食物——由总督穿着制服的仆人端给他。这件事具有明显的象征价值和宣传潜力,报纸第二天没有不强调这一点的。成群的印度农民,吃着他们简朴的晚餐,从那时起就知道甘地在总督宫殿里分享了同样的饭菜。

在另一个场合,我几乎目睹了一场事件——或者更准确地说,一场骗局——其部分目的可能是为了嘲弄英国行政当局。在这方面它成功了。印度国民大会党非常民主的章程只授予中央委员会一年的权力。这些权力每年必须通过党代会,即由600多名地方和省级代表组成的类似议会的会议(党的名称也由此而来)的投票来更新。那年,尽管该党处于非法状态,会议还是在德里召开了。自然,警察知道了,但每天有无数人群通过火车或汽车、步行或骑自行车,或乘坐牛车进出德里,不可能真正检查每个人的身份,只有大约一百名代表被拦截。晚上,所有其他代表都收到书面通知,要求早上六点在旧德里中心主干道月光集市 (Chandni Chowk) 集合。警察当然发现了,并采取了相应行动。凌晨三点左右,所有代表都被信使口头命令四点集合的消息叫醒。于是,四点钟,巡逻月光集市的两三名警察被大批代表淹没。主席立即通过口头表决指定,爬上了一辆汽车的车顶。同样通过口头表决,通过了一些决议,中央委员会的权力得到了更新。当警察大部队赶到时,代表大会已经处理完了当天的事物。大多数代表按计划被送往监狱,国大党赢得了胜利。那天早上从阿里格尔抵达,我几乎从扎基尔那里听到了所有这些细节;其余的我第二天从阿查里亚·克里帕拉尼 (Acharya Kripalani) 那里得知,他策划了整件事。他当时选择暂时保持地下状态,我在他未婚妻家人的陪伴下见到了他,他正躲在那里——如果那能被称为躲藏的话。如果我对情报部门效率还保留着任何从吉卜林 (Kipling) 那里获得的宏伟观念,它们在那天就会被摧毁。

英国人,在他们那边,也在寻求宣传,但不太成功。1932年,当需要任命欧文勋爵的继任者时,他们认为他们可以通过从天而降——字面意义上——新总督来创造奇迹。由于波音飞机尚未发明,他被安排乘坐一艘飞艇,结果飞艇在离贡比涅 (Compiègne) 不远处起火坠毁。我当时在达卡。报纸以最恰当的悲剧性措辞宣布了这场灾难。整天,人们都会带着灿烂的笑容互相打招呼,说些诸如“你对这场悲剧怎么看?太可怕了,不是吗?”之类的话。

所有这些时间里,数学方面发生了什么?在那方面也没有闲着。我在丢番图方程上陷入了僵局。阿达玛在这种情况下给出的建议是放弃问题几年,以便以后能以全新的头脑重新审视它。在他的讨论班上,他经常强调当时所谓的“遍历假设”("ergodic hypothesis")。在这个主题上,他从未超越庞加莱和玻尔兹曼 (Boltzmann)。甚至在离开法国之前,我就想过将冯·诺依曼最近关于希尔伯特空间 (Hilbert spaces) 中酉算子 (unitary operators) 的工作应用于这些问题。1931年我与冯·诺依曼谈论此事时,在我看来这个想法他当时还没想到,他对此表示了兴趣。当我猜想了被称为L²意义下的遍历定理 (ergodic theorem in the L² sense) 的真理性时,我认为这是一个巨大的进步。当我与埃利·嘉当谈论此事时,他反对说这个发现在研究微分方程方面过于笼统和不精确,无法真正有用,我最终被他说服了。我曾一度冲动想涉足天体力学 (celestial mechanics),我知道西格尔正在研究它;我很快就放弃了。无论如何,我回到了庞加莱著名的关于旋转数 (rotation number) 的定理;我找到了一个证明——而且是优雅的证明——我希望它能将该定理推广到二维以上的环面上;但这个意图没有实现。无论如何,我想将它推广到环面上所有没有奇点的一阶微分方程,以及后来推广到更高亏格紧曲面上的方程。对于第一个问题,实际上已经被 H. 克内泽尔 (H. Kneser) 解决了,我从未找到一个令人满意的证明。至于第二个问题,我根本没走多远。回到巴黎后,我设法让我的朋友马尼耶 (Magnier) 对此产生了兴趣,但就在他开始取得成果时,环境迫使他放弃了研究。

我在多复变函数方面取得了更多成功。我已经思考这些问题相当长一段时间了,离开巴黎前,我和亨利·嘉当 (Henri Cartan) 就此进行了几次谈话,这重新激发了我对这个主题的兴趣;也许我们的讨论也对他的工作产生了一些影响。法国传统教导说,单变量函数理论由柯西积分 (Cauchy integral) 主导;事实上,它只是众多可用工具之一,但我认为我通过证明一个将柯西积分推广到非常一般的“伪凸”("pseudoconvex") 域的公式,取得了重大进展。

每一个名副其实的数学家都经历过,即使只是很少几次,那种清醒的亢奋状态,在这种状态下,一个想法接一个想法奇迹般地相继出现,而潜意识(无论人们如何解释这个词)似乎在其中扮演着角色。在一个著名的段落中,庞加莱描述了他如何在这样的时刻发现了富克斯函数 (Fuchsian functions)。关于这种状态,据说高斯 (Gauss) 曾这样评论:“构思是快乐的”(Procreare jucundum);然而他补充道,“但分娩是痛苦的”(sed parturire molestum)。与性快感不同,这种感觉可以一次持续数小时,甚至数天。一旦你体验过它,你就渴望重复它,但无法随心所欲地做到,除非或许通过顽强的工作,它似乎以其出现来回报这种工作。诚然,所体验到的快乐不一定与其相关发现的价值成正比。

我在哥廷根时曾因丢番图方程而经历过这样的时刻,但我曾怀疑,并担心,它们是否还会再来。当它们真的回来时,我欣喜若狂。我当时在阿里格尔,维杰亚拉加万在达卡。我给他发了一封电报说:“新的多复变函数理论今日诞生,”他开玩笑地回复道:“祝贺。电告母亲健康状况。” 我当然是在夸大其词;但也许我对我的发现感到高兴并非完全错误,它与斯特凡·伯格曼 (Stefan Bergmann) 同时期获得的结果相似,但也许更完整。我做的第一个应用是解决了一个不久前提出的关于多项式级数的问题。冈洁 (Oka),对这个他做出了如此宝贵贡献的理论非常了解,很久以后向我保证,我的发现曾在一段时间内扮演了几乎不可或缺的角色。无论如何,这个结果为我赢得了我整个职业生涯中最令人欣慰的赞誉。1932年5月我回家途中,在罗马停留看望维托·沃尔泰拉并向他解释我的公式时,他从椅子上跳起来,跑到公寓后面,对他妻子喊道:“维吉尼亚!维吉尼亚!韦伊先生证明了一个非常美丽的定理!” (Virginia! Virginia! Il signor Weil ha dimostrato un gran bel teorema!)

注释:

¹ Rameau's nephew... recounted with such gusto: 指狄德罗 (Diderot) 的对话体小说《拉摩的侄儿》(Le Neveu de Rameau),其中拉摩的侄儿讲述了各种社会见闻和讽刺故事,包括一个关于阿维尼翁 (Avignon) 叛教者的故事。韦伊用此比喻他听到的关于海得拉巴宫廷阴谋的精彩程度。 ⁷ cum tacet nox: 拉丁语,意为“当夜晚寂静时”。

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

(Chapter V Strasbourg and Bourbaki)

当我在印度时,母亲一直让我了解我妹妹(我们在家里称她为“女巨魔” - trollesse)在勒皮 (Le Puy) 多彩多姿的生活,她在那里获得了她作为女子中学哲学教授的第一个职位。她在那一年及随后几年的活动,佩特尔芒 (Pétrement) 的传记中有生动的细节描述;我在此不再赘述。只需说,因为西蒙娜 (Simone) 胆敢在公共广场上与失业工人握手,然后陪同他们的代表团去市议会,学校行政部门曾威胁要对她进行纪律处分。这个消息传到我这里时,我正与阿里格尔的行政部门进行着我自己的斗争,自然地,我对妹妹对抗当局的方式感到着迷。我给她写了一封祝贺信,称她为“惊人的现象”("Amazing Phenomenon")——她回信时则哲学地称我为“本体”("noumenon")。勒皮属于克莱蒙 (Clermont) 学区。1932年5月我返回巴黎途中,在克莱蒙停留,那里有我的朋友,我趁机拜访了学区长。他对妹妹的壮举似乎颇为 amused,这无疑给他例行的行政工作带来了有趣的消遣。他告诉我,勒皮的气候“对她不好,真的不好”。得知那时她自己也希望调到别处,我没有反驳他,我们友好地告别了。

回到巴黎后,我询问了数学方面的空缺职位,被告知马赛 (Marseilles) 有一个。在圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel) 上,我遇到了著名的当茹瓦 (Denjoy),他对我的情况表示了友好的兴趣,并问我:“年轻人,你在编制 (cadres)¹ 内吗?”我完全不知道编制除了装裱画作还有什么用;在他看来我一定显得很愚蠢。“但是,”他对我说,“这对你的退休金 (retirement pension) 非常重要。” 这最后一个词对我来说几乎和编制一样没什么意义,很久以后我才明白他的建议是多么中肯。他离开时对我说:“年轻人,考虑一下你的退休问题。”

在教育部,我被保证将被任命为马赛大学 (University of Marseilles) 的讲师,并被建议写信给我未来的院长。得知他是高等师范学校的校友,我很高兴,于是称呼他为“先生暨亲爱的老学长”("Monsieur et cher Archicube")。我很快发现他对这种称呼感到震惊,并且毫不掩饰他的不快。他告诉我他计划让我教“普通数学”("general mathematics") 课程,这是为初学者开设的课程,后来被称为“预科”("propaedeutic");我不知道现在叫什么。这项任务几乎无法激发我的热情。他敦促我在学年开始时就到马赛,不要等到我的任命正式生效。“你不会想看到你的课程被你的某个同事破了处吧,”他写道。我对这种“破处”毫不在意。最终我的任命在教育部的官方公报上宣布了,生效日期为12月1日。我通知院长我将于该日期到达马赛,不会提前。他很清楚他不能要求更多。