第六章 战争与我:一出六幕喜剧(一个数学家的学徒生涯「André Weil回忆录」- Part 6)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

詹妮弗·盖奇 (Jennifer Gage) 英译自法文

译者致谢

我感谢罗珊娜·沃伦 (Rosanna Warren) 持续的支持与鼓励。在数学术语方面,我要感谢萨纳西斯·凯哈吉亚斯 (Thanasis Kehagias)——布尔巴基真正的后裔。最后,我深深感激韦伊博士本人的耐心和慷慨帮助。

J.G. (詹妮弗·盖奇)

目录

前言

第一章 成长岁月

第二章 在高等师范学校

第三章 初次旅行,初试写作

第四章 印度

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

第六章 战争与我:一出六幕喜剧

序幕

芬兰赋格曲

北极间奏曲

身陷囹圄

为国效力

告别武器

第七章 美洲;尾声

人名索引

第六章 战争与我:一出六幕喜剧

(Chapter VI The War and I: A Comic Opera in Six Acts)

序幕

(Prelude)

早在1939年9月之前,战争的阴影就已开始笼罩欧洲。一些人,并非没有某种对前景的迷恋,认为它不可避免;另一些人则认为风暴在最后一刻被避免并非不可能。我妹妹属于那些将即将来临的战争视为所有可能邪恶中最坏的一种的人。虽然她从未传播或信奉过铁杆和平主义者的幻想,但她后来为自己最初的立场而深感懊悔。至于我,我尽力相信一个简单的三段论:“如果英国参战,”我说,“那么无论发生什么,她都会失去印度;她永远不会接受失去印度的想法;因此她不会参战;因此不会有战争。” 这个推理所暗示的前景并不比战争本身更令人安心,但在长期来看,它们似乎给处于危机时刻的人类提供了一点喘息的空间,我相信我妹妹也持有这个观点。

尽管斯特拉斯堡几位朋友推荐,我并未读过《我的奋斗》(Mein Kampf)。如果我读了,我对我的三段论就会更缺乏信心了,而且它还有一个主要缺陷:在我看来显而易见的事情——即一场战争,即使获胜,也会导致英国失去印度——对丘吉尔 (Churchill) 来说一点也不明显,他在印度问题上总是目光短浅。

像布尔巴基的大多数合作者一样,我是一名预备役军官,在第一次征召时就可能被征召入伍。1937年,我尚未决定在战争爆发时的行动计划。在墨西哥的坦皮科,我登上一艘开往伦敦的荷兰客货两用船;那时西班牙战争似乎已经孕育着更普遍冲突的迫在眉睫的威胁。当船在休斯顿 (Houston) 停靠时,我冲出去买报纸,决心如有必要就下船,以便有时间思考。事实证明这没有必要,我继续了我的航行。

1938年,布尔巴基在迪耶勒菲 (Dieulefit) 举行了一次大会,沙博蒂 (Chabauty),他已加入大师合作者的行列,在那里有家族关系。埃利·嘉当 (Elie Cartan) 慷慨地加入了我们,并参加了我们的一些讨论。这恰好是慕尼黑会议¹ (Munich conference¹) 的时候。空气中弥漫着不祥的预兆。我们狼吞虎咽地读报纸,挤在收音机旁:这是一次几乎没有完成任何实际工作的布尔巴基大会。那时我已经下定决心,如果战争爆发,我将拒绝服役。在大会中途,向德尔萨特吐露心声后,我想出了某个借口离开了,去了瑞士。但战争的直接威胁似乎很快就消散了,所以我两天后就回来了。在大家离开的前一天,埃利·嘉当,他必须在黎明时分离开迪耶勒菲,和我握手告别,说:“我可能再也见不到你了。” 当然他的意思是“在迪耶勒菲这里”,但他的话在我听来是个非常不祥的预兆。

在此说明我决定不服役的动机似乎是恰当的,尽管我担心这可能会变成一段冗长而混乱的解释。我当时认为自己完全清醒;但在做出具有严重影响的决定时,人是否曾经完全清醒过呢?我从未相信过绝对命令 (categorical imperative)。康德伦理学 (Kantian ethic),或者今天被认为是康德伦理学的东西,在我看来一直是傲慢和愚蠢的顶峰。声称总是按照普遍准则的戒律行事,要么是完全无能,要么是完全虚伪;人总能找到一条准则来证明自己选择的任何行为是正当的。我记不清多少次(例如,当我告诉别人我从不参加选举投票时)听到这样的反对意见:“但是如果每个人都像你一样行事……”——对此我通常回答说,这种可能性在我看来如此难以置信,以至于我觉得没有义务将其考虑在内。

另一方面,我深受印度思想和《梵歌》(Gita) 精神的影响,正如我自认为能够解释的那样。法则不是:“汝不可杀人”,这是犹太教 (Judaism) 和基督教 (Christianity) 铭刻在其诫命中的戒律——结果如何呢?——《梵歌》始于阿周那 (Arjuna),“充满最深的慈悲”,将他的战车停在两军之间,并以他清醒地接受克里希那 (Krishna) 毫不退缩地去战斗的命令而结束。像世间万物一样,战斗是一种幻象:了知自我 (Self) 者¹,既不杀戮,也不被杀。在没有任何普遍秘方来规定每个人行为的情况下,个体内心携带着他自己的达摩 (dharma)。在《摩诃婆罗多》神话时代的理想社会中,达摩来自个体的种姓。阿周那属于刹帝利 (warriors) 种姓,所以他的达摩是去战斗。克里希那是特殊的存在,是神的化身。“每当达摩衰落,其对立面胜利时,我便再次化身,”² 他在一首著名的诗节中说道,这首诗曾被用于甘地身上。克里希那存在于达摩之外。

布尔巴基在迪耶勒菲的大会 (1938年)。从左到右:西蒙娜·韦伊 (Simone Weil),C. 皮索 (C. Pisot),A.W.;J. 迪厄多内 (J. Dieudonné)(坐着);C. 沙博蒂 (C. Chabauty),C. 埃雷斯曼 (C. Ehresmann),J. 德尔萨特 (J. Delsarte)。

布尔巴基在迪耶勒菲的大会 (1938年)。从左到右:西蒙娜·韦伊 (Simone Weil),C. 皮索 (C. Pisot),A.W.;J. 迪厄多内 (J. Dieudonné)(坐着);C. 沙博蒂 (C. Chabauty),C. 埃雷斯曼 (C. Ehresmann),J. 德尔萨特 (J. Delsarte)。

确实,阿周那事先向克里希那描述了即将发生的致命战斗必然导致的结果:不仅是亲人的死亡,还有社会混乱、妇女堕落、种姓混淆。克里希那没有回应这个描述;但俱卢之战 (battle of Kurukshetra) 以几乎全人类灭绝而告终:终极武器掌握在阿周那手中并非徒然。这结局确实 curiously modern!化身的克里希那带给世界的只是《梵歌》。这并非小事。

如果我们认真对待这些教导,我们该得出什么结论呢?显然我们现在生活在种姓完全混淆的状态中;唯一的办法是每个人尽其所能确定他自己的达摩,这只属于他自己。高更 (Gauguin) 的达摩是绘画。我的达摩,正如我在1938年所见,对我来说似乎很清楚:那就是尽我所能致力于数学。罪过在于让自己偏离它。

我对《克里同篇》(Criton) 和法律的拟人化 (prosopopoeia of laws) 并不陌生。但在苏格拉底对其城邦法律的至高服从和甘地的公民不服从之间,我并不觉得前者必须优先于后者。甘地并非以他选择违抗的法律是由外国政府强加的这一事实来为自己的行为辩护,而仅仅是以它们不公正这一事实。此外,对他来说(与普遍看法相反),重要的不是违抗不公正法律的权利,而是违抗它们的义务——这完全是另一回事。根据甘地的说法,义务意味着只要一个人确信法律根本上是不公正的,就应该违抗它们,无论这种违抗会带来什么后果。

早在高等师范学校时,我就对第一次世界大战对法国数学造成的破坏深感震惊。这场战争造成了一个真空,我这一代及随后的几代人都难以填补。1914年,德国人明智地试图保护他们年轻科学精英中的精华,并且在很大程度上,这些人得到了庇护。在法国,一种对牺牲面前平等的错误观念——意图无疑值得称赞——导致了相反的政策,其灾难性后果可以从,例如,高等师范学校的阵亡将士纪念碑上读到。那些是残酷的损失;但除此之外还有更多。四年或更长时间的军旅生活,无论是接近死亡还是远离死亡——但无论如何远离科学——都不是恢复科学生活的良好准备:幸存者中很少有人能带着他们曾经对科学的热情回归。我认为避免这种命运是我的义务,或者更确切地说,是我的达摩。所以我从未认真考虑过我姐夫,一位职业军官,提出的解决方案:他建议利用我极度近视作为理由,从步兵调到军需处 (Quartermaster Corps)。此外,回忆起人们如何轻蔑地提到“逃兵”(embusqués - 对设法在前次战争中避免参战者的俚语称呼)就足以劝阻我采用这个方案。我不是通常意义上的良心反战者 (conscientious objector),即不相信杀戮甚至使用死亡工具的人,无论他将此视为普遍有效的戒律还是他个人的达摩。在我看来,从逻辑上讲,牧师和僧侣应该属于那些将这种信念作为不可或缺生活方式的人;我从未理解他们通过何种神学上的微妙之处允许自己成为士兵。至于我自己,确实,我觉得杀戮令人反感,即使只是一只烦扰我的苍蝇;但如果我无法把它赶出窗外,对其施以暴力结局并不会让我充满悔恨。出于同样的原因,废除死刑的问题在我看来仅仅是一个实际问题,我觉得自己无法解决;如果我看到一个人,无论他站在哪一边,放火焚烧沙特尔大教堂 (cathedral of Chartres),而我手中有武器,我一秒钟也不会犹豫,会击毙纵火犯,而不是任由他行事。换句话说,我觉得自己与无条件和平主义者,就像与不妥协的爱国者(如果还有这样的人的话),或者与狂热的左派分子一样,都相距遥远。1940年,当我采取的行为路线给我带来一系列问题时,我妹妹显然因想到她战前的和平主义观点可能影响了我而感到自责。她在这个结论上弄错了;此外,正如我已经说过的,她的和平主义,不像我一些朋友的那样,也不是无条件的,而首先是务实的,并且,她觉得,是现实的——尽管她后来在这个问题上改变了主意。

如果说有任何例子影响了我,那就是西格尔的。有一天,在瑞士的一家旅馆里,他告诉我他是如何在1918年当逃兵的。作为一名年轻学生被征召入伍后,他刚开始在阿尔萨斯服役,就决定这场战争不是他的战争(“这场战争不是我的战争” - Dieser Krieg war nicht mein Krieg,他说);他逃跑了,在上쾨尼斯堡附近消失得无影无踪,在那里他沉浸在不快的反思中。自然他被抓住了。为了使他免于军事法庭审判,他们把他送进了一家精神病院。他从未对我谈起他在那里的拘禁经历,但多年来他一直带着这次经历的印记。西格尔的故事对我来说具有某种美感;在我看来,在某些情况下,这样的行为可以具有榜样价值。我是否自诩我的行为也能如此?很有可能:人心哪个角落能免于虚荣呢?

一个法国人,在1938年或1939年,怎么会接受这场迫在眉睫的战争是他的战争呢?那些把他拖入战争并坚持他们有权这样做的人,正是那些其无能和盲目既使战争不可避免又预先损害了其结果的人。无论好坏,领导一个国家投入战争需要一些领导才能。此时的法国人表现得更像是听任被引导——哪怕是去屠宰场——的顺从绵羊,而不是决心捍卫他们最珍视东西的自由人。在这种情况下,我觉得有理由认为,通过使自己免受兵役法的约束,我是在 обстоятельствами 允许我的小范围内,掌控自己的命运。

自然,没有什么是按计划发生的。我曾想象即将到来的战争会比实际情况更像上一次战争。许多显然头脑清醒的人,以及绝大多数根本不清醒的法国总参谋部,都抱有这种幻想。至于特别关系到我的方面,事实证明战争对布尔巴基小组以及我这一代及随后一代其他法国数学家工作的干扰远比我担心的要小。如果我知道后来会发生什么,1939年我还会采取同样的立场吗?徒劳的疑问:无论好坏,我已经下定了决心。

我的计划是,万一发生战争,就到一个中立国避难,然后移民到美国。那时我不知道,美国人如此热情地欢迎那些不需要他们的人,却对那些碰巧任由他们摆布的人不那么好客;毫无疑问,这是一种普遍的人性特征。在慕尼黑协定签订时,我曾逃到最近的避难所,也就是瑞士。布尔巴基大会之后,乌云似乎并未散去,所以我去了荷兰等待事态发展。当内维尔·张伯伦 (Neville Chamberlain) 宣布“我们时代的和平”("peace in our time")(当然,还有“光荣的”和平——就像尼克松 (Nixon) 在越南战争结束时那样)时,我决定我可以返回斯特拉斯堡,途中绕道伦敦。在那里我震惊地得知,慕尼黑的谈判者们并未从希特勒那里获得关于未来的任何实质性保证。伦敦的朋友们向我保证,摊牌只是被推迟了。皇家地理学会 (Royal Geographical Society) 的图书管理员告诉我,前一个夏天,在捷克斯洛伐克危机最严重的时候,她收到了外交部 (Foreign Office) 的紧急请求,要求她提供任何她能找到的关于捷克斯洛伐克的信息。她并不认为这能让她对国家领导人的能力感到放心。

回到斯特拉斯堡,我发现自由大道 (Avenue de la Liberté) 已被重新命名为爱德华·达拉第大道³ (Avenue Edouard Daladier³);和平大道 (Avenue de la Paix) 现在以 内维尔·张伯伦 (Neville Chamberlain) 命名。这些变化在我看来充满了不祥的象征意义。评论慕尼黑协定时,亨利·嘉当说:“这就像呕吐:你感到恶心,但也松了口气。” 我继续教我的课,同时让我美国的朋友们知道,如果他们能提供给我一个他们国家的大学职位,我会非常感激。这个解决方案会大大简化我生活的下一阶段,但我的建议毫无结果。

1939年一个早春的清晨,我收到了妹妹的电报:“建议读报。” 希特勒刚刚占领了捷克斯洛伐克 (Czechoslovakia)。我立刻确信法国不会动;我也没有动。不久之后,英国开始流传下面这个针对内维尔·张伯伦的笑话,据说他说过:“在巴特戈德斯贝格 (Bad Godesberg),我意识到希特勒是个土匪,在贝希特斯加登 (Berchtesgaden),我意识到他疯了;但现在,在入侵捷克斯洛伐克之后,我知道他不是绅士。” 法国动员了一些所谓的“保护性”("protective") 部队。这些事件发生后不久,当我在去巴黎的火车上时,我听到一位来自南锡的预备役军人,在一阵阵大笑中描述他的团如何离开南锡的营房去占领马其诺防线 (Maginot Line) 上的一个工事:当他们到达目的地时,结果发现负责的军官忘记带炮台 (casemates) 的钥匙了。不得不派人骑摩托车以最快速度去取钥匙。

芬兰赋格曲

(Finnish Fugue)

我和妻子是拉尔斯·阿尔福斯 (Lars Ahlfors) 的朋友。1939年,安排好我们夏天和他及家人在芬兰湾 (Gulf of Finland) 他计划租的一栋别墅里度过几周。如果到夏末战争仍未爆发,我们将返回斯特拉斯堡,或许绕道列宁格勒。否则,我的计划是留在芬兰 (Finland),我以为在那里将有充足的时间准备我的美国之行。这并非我唯一的失算。我随身携带了美元,我认为足够支付我的开销。埃夫琳当然知道我的意图,认为这些计划不会有好结果。

我们与阿尔福斯一家的访问是一段纯粹宁静的时光。租来的别墅位于一个叫洛科 (Lökö,“洋葱岛”) 的小岛上,划船半小时即可到达一个更大、更繁忙的岛屿——小佩林厄 (Lille Pellinge,“小佩林厄”),该岛通过洛维萨 (Lovisa) 号轮船与赫尔辛基 (Helsinki) 相连。在小佩林厄有一个小型旅游中心,我们去那里采购物资。我们的小岛很容易探索:除了我们的别墅,远处只有一个有四五头牛的小农场。那是白夜 (white nights) 的季节,接近仲夏夜前夕。空气总是纯净清澈,透明得难以言表。由于步行的可能性极其有限,我们改为乘船进行长途出游,探索附近的岩石小岛。波罗的海 (Baltic) 的水非常冷,我们只进行短暂的浸泡。和拉尔斯·阿尔福斯在一起的有他的妻子埃尔娜 (Erna),他们开始牙牙学语的女儿辛西娅 (Cynthia),还有一条漂亮的狗。埃尔娜怀着他们的第二个女儿。大约晚上十点或十一点,我们会聚集在餐厅,借着落日余晖喝茶吃三明治。我们从不点灯;可能手头甚至没有灯。我不记得我们在那里是否收到报纸。日子的流逝以洛维萨号定期出现在我们岛屿海岸外为标志。我们感觉自己仿佛身处时间之外。

这次访问之后,埃夫琳和我被邀请去内万林纳 (Nevanlinna) 在离赫尔辛基不远的一个湖畔他可爱的乡间别墅里度过几天。他和他的妻子(他后来与她离婚了)以及他们可爱的女儿西尔维娅 (Silvia) 在那里,西尔维娅立刻就喜欢上了埃夫琳,尽管她们无法交流一句话。内万林纳夫妇的好客再热情不过了。内万林纳夫人是希特勒的狂热崇拜者,在我看来她丈夫的情感也类似。然而,从他们给予我们的欢迎来看,这些观点并未带有任何反犹主义的色彩。对他们来说,就像对许多芬兰人一样,强烈的爱国主义与对俄国的仇恨密不可分,而后者又与对共产主义的仇恨密不可分。在他们看来,希特勒是欧洲未来的救世主,我想他们愿意(无疑太轻易地)对他政权中必定在他们看来过分的东西视而不见。在内万林纳夫人的书中,我发现了《我的奋斗》,我一口气读完了它,这让我对接下来会发生什么毫不怀疑。

我们的下一站是在萨拉湖 (Lake Salla) 岸边的一家小旅馆,离俄国边境很近,接下来的冬天那里将发生激烈的战斗。我们的日子平静而波澜不惊。我们在旅馆的小划艇上在湖上度过了许多小时,或者坐在水边。我带着我忠实的打字机,在那里打出了我答应给布尔巴基的关于积分的报告提纲。至于埃夫琳,她带着她的小速记打字机。婚前,她曾接受过速记打字员 (stenotypist) 的培训。如果需要,她可以用这项技能养活自己,这项技能她至今从未用过。我们都同意不失去它是明智的。所以,在萨拉湖畔,我给她口述了巴尔扎克 (Balzac) 的《贝姨》(La cousine Bette),中间经常停下来欣赏周围山丘的美景。我们也会停下工作去泡个澡,或者在旅馆吃饭,那里的食物简单而丰盛。我几乎没有猜到,我们友好的主人对我们的勤奋感到不安;看到我们一边口述和打着大量的笔记,一边显然在审视周围地区,他们得出了显而易见的结论:我只可能是苏联间谍。从这时起,赫尔辛基的中央警察局就为我建立了一个档案。

八月剩下的时间用于一次旅行,带我们去了芬兰的最北端,到达北冰洋 (Arctic Ocean) 上的佩察莫 (Petsamo)(后来被苏联吞并,现名佩琴加 (Pechenga))。在那里我也没有错过泡个澡的机会,在一个有着丝滑沙滩的小海湾里,水清澈得不可思议,但冰冷得我无法忍受太久。午夜时分太阳几乎不落到地平线以下:我们几乎不知道何时该睡何时该醒。读报纸是不可能的;在这些纬度能找到的唯一报纸是芬兰语的,因为瑞典语 (Swedish) 只在芬兰南部被说和理解。尽管如此,当我在一家旅馆大堂看到标题时,我还是感觉自己懂芬兰语了:里宾特洛甫 (RIBBENTROP).. 莫洛托夫 (MOLOTOV)... 莫斯科 (MOSKVA)。这些宣布斯大林和希特勒之间条约签订的词语清晰得令人目眩。

我们在宣战前刚刚返回赫尔辛基。当消息在报纸特刊上宣布时,埃夫琳和我在滨海大道 (Esplanade) 上一家露天咖啡馆坐着,离市里的主要剧院不远。我们感觉仿佛失去了一位挚友。埃夫琳决定再和我待一段时间。邮件仍然从法国寄来,有些延迟,她继续收到家人的消息。阿尔福斯住在赫尔辛基郊区的蒙克斯奈斯 (Munksnäs),他帮我们在离他家不远的地方找到了一个不错的带家具的房间,可以使用厨房。我们在波罗的海边的公园里散步,喂那些会来坐在我们手上的温顺小松鼠。我写了许多信给朋友们,在美国和其他地方,让他们了解我的情况。为了简化事情,我把自己描绘成一个良心反战者。

我开始对所选避难所的安全性产生疑虑。斯大林对芬兰人的行为越来越傲慢。据说芬兰总参谋部在战争爆发时的主要担忧是,一旦芬兰人占领列宁格勒,如何养活该市的人口。即使这是夸大其词,它也准确地描绘了芬兰人对自己毫无根据的信心,因为他们是否有意向希特勒求助是非常值得怀疑的;他们不可能不知道这样做必须付出的代价。我还被告知,他们故意决定使用苏联口径的火炮,以确保能从缴获的敌人仓库中持续补充弹药。

无论如何,埃夫琳不能再离开她托付给外祖母照看的儿子阿兰了。与法国的通讯随时可能被切断。她决定通过唯一仍然开放的路线返回法国:乘火车穿过瑞典 (Sweden) 和丹麦 (Denmark),从哥本哈根 (Copenhagen) 乘飞机到阿姆斯特丹 (Amsterdam),再乘火车。我们不知道是否还能再见面;即使这一点也不确定,但我们对未来仍抱有一些非理性的希望。1939年10月20日,我们悲伤地分别了。我考虑搬到瑞典等待事态发展——但这已经太晚了:由于我在法国当局那里的身份不合规定,我无法获得因战争而变得必要的瑞典签证。

十一月过得相当平静。埃夫琳已经在萨尔特省 (Sarthe department) 的小村庄帕尔塞 (Parcé) 与她的母亲和儿子团聚了,她的父亲出生在那里。担心由我签名并直接从芬兰寄来的信件可能会连累她,我求助于路易-菲利普·布卡尔特 (Louis-Philippe Bouckaert) 的好意,这位比利时物理学家我在普林斯顿结识并成为朋友,他当时在鲁汶大学 (University of Louvain) 任教。我们商定,我会寄给他写给埃夫琳的未签名信件,他会在寄给她之前签上名。

我通常和阿尔福斯一起吃饭,他把自己的家人送到了瑞典的安全地带。在烹饪方面,我过去是,现在仍然是,完全的外行。为了我的午餐,埃夫琳给我留下了一本在我有限能力范围内的小食谱。我继续为布尔巴基工作,尽管没有太大的信念,并且我在优秀的市立图书馆为自己找书读。幸运的是,我带家具的房间里有一台好收音机,我忍不住花了相当多的时间收听伦敦和柏林的广播。我听了希特勒访问慕尼黑被炸弹打断的转播。这次未遂的暗杀企图直到一段时间后才得到解释。我听到柏林关于凯撒-威廉植物学研究所 (Kaiser-Wilhelm Institut für Botanik) 的报道。访问结束时,记者问教授:“那么,教授先生,我看到您还在继续工作?”“是的,”教授回答,“这里一切还和过去好时光一样” (hier geht es noch im guten alten Stil)。我希望他不会因为说了这番话而受苦。

我也听好音乐。有一次在给埃夫琳(也就是给布卡尔特,再转寄给埃夫琳)的信中我写道:“……我有幸偶然听到一首莫扎特的五重奏(弦乐四重奏加单簧管),是柏林转播的精彩演出。莫扎特的音乐,即使在其最美妙之处,也常常给人一种印象,某个存在,虽然因其不可理解的宁静而远高于我们,却仍然停下来片刻记起我们,来到我们触手可及之处,带着温和的嘲弄和温柔的怜悯,为我们抄录一条短暂的信息。但有时,在某些四重奏和五重奏中,以及在《魔笛》的某些部分,这同一个存在,毫不考虑我们,与他的同类交流,而我们那时听到的是一个我们未知的世界,一个只允许我们匆匆一瞥的世界。”

这是龙卷风来临前的平静时刻。11月30日,俄国人在赫尔辛基投下了第一批炸弹。那天,在我住的郊区,我只意识到发生了不寻常的事情。我跟着邻居们,他们正朝乡下走去。中午时分空袭警报结束,我回了家。我走近附近一个广场,看不清那里发生了什么。事实上,那里有几挺高射机枪。我近视的眯眼和我明显外国人的衣着引起了注意;我被带到最近的警察局,那里通过电话联系了中央警察局。从萨拉湖时代起,那里就已经有了关于我的档案。我立刻被带到中央警察局并投入监狱。我当时最主要担心的是家里等着我的那片美味火腿——我为那天午餐计划的难得奢侈品。

我大概在监狱里待了四五天。警察在我面前搜查了我的公寓。他们发现的手稿显得可疑——就像1870年在巴黎因间谍罪被捕的索菲斯·李 (Sophus Lie) 的手稿一样。他们还在一个壁橱底部发现了几个速记打字纸卷。当我说这些是巴尔扎克小说的文本时,这个解释一定显得牵强附会。还有一封俄文信,我相信是庞特里亚金写的,回复我夏天初写的关于可能访问列宁格勒的信;还有一包属于波尔代维亚皇家科学院院士尼古拉·布尔巴基的名片,甚至还有几份他女儿贝蒂·布尔巴基 (Betti Bourbaki) 的婚礼请柬,是我几个月前在剑桥与沙博蒂和我妻子合作撰写并印刷的。加上萨拉湖的档案,所有这些构成了一堆有罪的推定。我在警察局接受了一次相当平静但冗长的审讯。那天我才体会到“教授”这个称谓在我身上是多么根深蒂固。审讯是用德语进行的,警察(相当笨拙地)试图抓住我的自相矛盾之处。有一次他说:“你撒谎了” (Sie haben gelügt——但用了错误的语法形式)。我的直接反应是回答:“不是 gelügt,应该说 gelogen。” 幸运的是,他似乎没有被冒犯。为了证实我告诉他们的情况,我让警察去找阿尔福斯和内万林纳。后者,正如将要看到的,已经不在赫尔辛基了;至于前者,当他打听我的情况时,被相当粗鲁地告知最好不要卷入。在我的处境下,我无法求助于法国公使馆;尽管如此,我还是被带到了那里。我见到的公使馆官员是保罗·杜普伊 (Paul Dupuy) 的侄子,杜普伊曾长期担任高等师范学校受欢迎的校务秘书。这个人显得极其紧张;也许我冤枉了他,但在我看来他表现出所有吓破胆的症状:炸弹曾落在离公使馆不远的地方。我不得不向他承认我的非法身份。他称我为间谍和逃兵,尽管我后来得知根据法国法律,我实际上犯下的罪不过是未按时报到。总之,他明确表示对我完全撒手不管了。后来我得知他在戴高乐 (De Gaulle) 手下仕途顺利。

我不能抱怨芬兰警察给予我的款待。牢房很小,显然不是为长期监禁设计的。我和另外两个人共用它。其中一个,看起来像个海盗,曾在南中国海航行过。他英语说得相当流利,并教了我一首海涅 (Heine) 的《罗蕾莱》(Lorelei) 的洋泾浜英语版,开头是“Me no savvy..” 我一直希望能记起其余部分。

最令人恼火的情况是,该市实行了严格的灯火管制,但牢房里没有为此做任何准备,所以我们不得不在完全没有照明的情况下度过第一天,也许还有第二天。考虑到纬度和季节,这意味着我们除了在帆布床上打瞌睡和在近乎漆黑中吃送来的饭菜外,什么也做不了。第二天,牢房的小窗户被涂上了深蓝色,这样我们就可以点灯了。而且,从那天起,不再在牢房里送饭,而是带我去附近一家餐馆。我想是在第三天,出门时,我看到警察档案正被装上卡车。我推测赫尔辛基正在因为俄国军队逼近而疏散,并认为我很有可能被处决,以免给抓捕者带来带上我的麻烦。我处于一种并非不愉快的被动清醒状态;这种死法在我看来是当时感染了整个欧洲的愚蠢的一个缩影。第二天早上我被带出监狱时,我甚至没有想等待我的会是什么命运。

根据内万林纳二十年后、换了一任妻子后告诉我的故事,发生的事情如下。我相信,他是总参谋部的一位预备役上校,在政府和军队高层都相当知名。芬兰参战那天,他离开去就任。由于明显的地理原因,他驻扎在离赫尔辛基不远的地方。12月3日或4日,他出席了一场国宴,警察局长也参加了。上咖啡时,后者走到内万林纳面前说:“明天我们要处决一个自称认识你的间谍。通常我不会为这种小事打扰你,但既然我们都在这里,我很高兴有机会咨询你。”“他叫什么名字?”“安德烈·韦伊。” 听到这话,内万林纳在他故事的这一点告诉我,他很震惊。“我认识他,”他告诉警察局长。“真的有必要处决他吗?”“好吧,那你想我们怎么处理他?”“你就不能把他押送到边境驱逐出境吗?”“嗯,这是个主意;我没想到。” 我的命运就这样决定了。

因此,我被押送到火车站,和另外三名囚犯一起被关在一个锁着的隔间里。旅途很长,所以我们有充足的时间相互了解。我的邻座,德语说得还算可以,自我介绍说他曾是苏联将军,这让我有些惊讶,即使在几乎没有什么能让我惊讶的这种情况下。据我所能了解到的,他必定是沙皇军队的一名骑兵军官;内战期间他站在苏维埃一边,并且,他说,被授予了将军军衔。后来我被告知,内战期间,包括将军在内的高级军衔授予得相当随意。无论如何,内战后他来到芬兰开办了一家小企业。他的过去使他足够可疑,以至于被运出赫尔辛基。我们试图猜测我们的目的地。最合理的推测是我们将被送往一个集中营,直到战争结束。也许这就是发生在他身上的事。他给我讲了各种各样的故事,其中最好的(他声称亲眼目睹)是关于托洛茨基的,托洛茨基对伏罗希洛夫 (Voroshilov) 对他傲慢无礼的行为感到恼火。托洛茨基利用一次他在彼得格勒主持的军事会议,提高嗓门对伏罗希洛夫说:“察里津前线指挥官!伏罗希洛夫同志!”然后,仿佛在下命令,“立—正!” 据故事说,伏罗希洛夫当场僵住,立正站好,这标志着他傲慢态度的终结。Se non è vero...⁴

我的狱友还教了我一句俄国谚语。隔间里的一个座位构成了一个通向铁轨的马桶。他极其礼貌地为不得不打扰我使用它而道歉,并补充道:“正如俄国谚语所说,撒尿不放屁,犹如婚礼没乐器。”

在一个停靠站,我被带下火车,在一个大型监狱里过夜。我告别了我的将军;我们互相祝愿好运。我对旅程的其余部分只有最模糊的记忆。我又被火车送走,然后被要求下车。一个警察把我的护照和被捕时身上的钱包还给了我;他指着一座大桥,示意我朝那个方向走。桥的另一端是一个瑞典宪兵哨所。

北极间奏曲

(Arctic Intermezzo)

我当时在哈帕兰达 (Haparanda),地处波的尼亚湾 (Gulf of Bothnia) 深处,靠近北极圈。宪兵们并非专为我而来:哈帕兰达是所有因战争离开芬兰且不愿或不能乘船或飞机旅行者的主要中转站。瑞典人派出了军队和宪兵巡逻边境。

我不得不再次讲述我的故事。在赫尔辛基,我已经恢复并改进了我在米塔-列夫勒家学到的基础瑞典语;必要时借助德语和英语,我毫不费力地让人明白我的意思。审问我的军官似乎觉得我的情况很简单,直到他问我芬兰警察是否虐待过我。我向他保证他们一直行为相当得体。我看到,这个回答让瑞典军官感到困惑。许多瑞典人倾向于将芬兰人视为野蛮人。

我几乎身无分文:我的“战争基金”,连同我所有的行李,还留在赫尔辛基的房间里;我只有身上穿的衣服。幸运的是,这些是我的冬装,是我去年夏天带来的,当时以为我在芬兰的逗留可能会很长。起初警察支付了我在一户私人住宅的食宿费;几天后,他们不无歉意地把我转移到当地警察局,那里配备了三个大牢房,通常只用作当地醉汉的夜间避难所。我处于监视下的自由状态,这意味着我可以去离我睡觉地方十分钟路程的一家顾客盈门的小餐馆吃饭,甚至可以沿着预定路线散步。看到我没戴帽子,一位好心的宪兵给了我一顶羊毛帽。气温不高于零下20摄氏度,但因为是干冷,而且空气通常很静止,所以可以忍受,甚至令人精神振奋。在这个季节,太阳每天在地平线上的时间只有宝贵的几个小时,但延长的黄昏使白天延长了好几个小时。尽管警察局的便利设施相当缺乏,我在那里的逗留并非不愉快。有一次,宪兵们不得不离开一段时间,他们让我替他们接电话。

我在我的避难所里没待多久就有了伴。几天后,一个与我年龄相仿、英语说得极好的芬兰人加入了我的牢房。稍晚一点,一个年纪较大的人被安排在隔壁牢房。他是一位芬兰共产党代表,库西宁 (Kuusinen) 傀儡政府的成员,据说如果战争开始时引发了支持共产党人的全面起义,这个政府本应在芬兰掌权:显然,这是芬兰共产党向斯大林预测的结果。如果他相信了这一点,那表明他对芬兰的情况了解得和希特勒上台时他对德国的情况一样糟糕。还有一个牢房留给醉汉,他们偶尔的存在并不打扰我们。我们的共产党人只说芬兰语,即使说芬兰语也相当沉默寡言。我唯一能交谈的人就是我的狱友,他结果是个愉快友好的人。战争爆发时,他是赫尔辛基财政部的货币兑换部门负责人。宣战时作为军官被动员,他身体上无法忍受俄国人在战斗初期将其部队送去屠杀的景象:据各方描述,那是一场可怕的屠杀场面。有理由认为俄国人派了他们最差的部队去芬兰——无论是 K 因为他们指望得到芬兰民众起义的支持;还是因为他们大大低估了芬兰军队的勇气或爱国主义;或者,正如一些人声称的那样,是斯大林方面某种马基雅维利式的算计。

在我的狱友建议下,我写信给法国公使馆和赫尔辛基的芬兰当局,试图找回我的物品。这个请求唯一的结果是我的箱子最终被送到了法国公使馆,并于1946年从那里转寄到巴西给我。在那里我确实很高兴地在里面找到了我1528年版的索福克勒斯 (Sophocles) 著作,西蒙·德·科利纳 (Simon de Colines) 的排版杰作,它对我非常珍贵,我早已以为丢失了。通过和以前一样的渠道,我向我在巴黎的家人传递了消息。我也与一些数学家通信,希望能找到摆脱困境的方法。挪威 (Norway) 的维果·布伦 (Viggo Brun) 赶紧给我寄了钱,战后我很高兴能够偿还。虽然他曾是一名激进的和平主义者,但现在他毫不掩饰地表示不同意启发我行为的原则;尽管如此,他向我保证他愿意帮助我。对他来说,希特勒也代表了绝对的邪恶,与希特勒的斗争优先于一切。他费尽周折为我争取挪威签证;他没有成功是我的幸运,因为在那里几个月后我将不可避免地落入德国人手中。

十二月,警察收到了斯德哥尔摩的命令,大意是我不能留在瑞典。要么我让法国大使馆把我送回法国,要么我将被送回芬兰。我既没有钱也没有签证去任何国家,但我必须选择两害相权取其轻。我联系了法国大使馆,大使馆无疑就如何处理我咨询了巴黎。一月份,我收到了一张去斯德哥尔摩的火车票。我享受了几天暂时的自由,期间我遇到了数学家克拉梅尔 (Cramér)。他也表现出理解和慷慨,带我去城里一家比较好的餐馆吃饭。我回到了斯坎森 (Skansen),那个可爱的动物园和露天民族博物馆,几个月前埃夫琳和我在那里曾如此愉快地参观过。我回忆起她和尼尔斯·霍尔格森 (Nils Holgersson),后者在我童年时曾让我着迷。在大使馆,一位公使馆官员很友好,并试图就等待我的命运安抚我。作为交换我的护照,他给了我一份合适的旅行证件,以及一张去卑尔根 (Bergen) 的火车票和一张从卑尔根到纽卡斯尔 (Newcastle) 的船票。

身陷囹圄

(Under Lock and Key)

于是,一月底,我从卑尔根启航,乘坐一艘六百吨的老旧破船。灾难的阴影笼罩着这次航行:广播里播报着在我们前后沉没船只的消息。毫无疑问,它们撞上了漂浮的水雷。有指示要求日夜穿着救生衣。我可能是船上唯一从未穿过的人——并非出于某种愚蠢的虚张声势,而是因为海难生还的机会在我看来几乎为零:北海 (North Sea) 在一月份并不以仁慈著称。事实上,航行非常颠簸,我昏睡了36个小时,没吃一口东西。当我们接近苏格兰 (Scotland) 时,天气变得平静了。到达那里后,我们不得不等待三天,等待海军部 (Admiralty) 的靠岸命令,我们目睹了异常的景象:一大群船只抛锚停泊,都被战争状态 immobilize 了。

我不确切记得我期望旅程的其余部分会如何进行:也许我以为,感谢维果·布伦和克拉梅尔的慷慨,我有足够的钱自己去法国,在那里向当局自首。我确实记得我曾希望途中去剑桥拜访我的朋友们。所有这些幻想在船一靠岸就被打消了:警察正等着我。我此前从未怀疑过法国和英国警察已经密切合作。英国警察究竟是如何被告知我在这艘船上的?当时我没有多想这个问题,也从未弄清楚。

甚至在下船前就被拘留,我被一位带着牛津派头的年轻督察(如果那确实是他的级别的话)审问了相当长一段时间。他检查并没收了我随身携带的各种文件。其中一份提到伯特兰·罗素 (Bertrand Russell) 对我的案子表示了兴趣。督察问我:“是罗素勋爵吗?” 确实是他:几年前他继承了这个头衔。审问变成了一场关于良心反战利弊的讨论。中断之后,我的提问者回到我面前说:“我们现在还能争论什么呢?” 总之,我被带上火车,手腕上系着一根皮带——“像条狗,”我被系着的那个警察笑着说。就这样,我乘坐夜班火车从纽卡斯尔到了伦敦。到达并在火车站吃过早餐后,我被带到我的新宿舍,一个当地警察局,接受又一次审讯。这里的规定要求每个囚犯每天散步一小时。所以值班警察带我穿过伦敦的街道,并在我的建议下,去了泰晤士河 (Thames) 沿岸的码头。他似乎很高兴被指派做我的护送。他有生以来最引以为豪的是护送列昂·布鲁姆 (Léon Blum) 作为总理正式访问伦敦。这位警察还有另一种轶事,比如一次夜间巡逻时,他走近一辆停在黑暗小巷里所有灯都熄灭的汽车。当他的手电筒照亮一对处于严重脱衣状态狂欢的情侣时,他并不惊讶;但当那个男人喊道:“走开,你让我女朋友难堪了。”时,他有点吃惊。

从伦敦,我被带到——仍然在护送下,但这次手腕没被绑着——乘火车去南安普敦 (Southampton),在那里我被介绍给一位同胞。虽然他似乎与他的英国同事沟通有困难,但他忽略了我提出为他翻译的提议。我们一独处,他就解释说:“我完全懂英语;但在我这行,最好装作不懂你最懂的语言。” 他是法国情报部门的特工。在带我登上将载我们去勒阿弗尔的船时,他询问了我的情况,然后问道:“但是面对所有这些难题,你难道没想过自杀吗?” 我告诉他这个念头甚至从未出现过。“好吧,”他说,“我只是不想惹麻烦。如果你真有这种想法,我现在就把你铐起来。” 我向他保证没必要。这时我们已经在一个有两张铺位的舒适船舱里了。他说:“我在船上有工作要做。我要把你锁在这里。我明天早上回来。”

正如承诺的那样,他早上放了我出来,并带我到一等舱餐厅,那里正在供应早餐。邻桌坐着保尔·朗之万 (Paul Langevin)、莫里斯·弗雷歇 (Maurice Fréchet) 和物理学家萨德龙 (Sadron),我的斯特拉斯堡同事兼朋友。我问我的同伴:“你想让我把你介绍给一位科学院院士吗?” 他似乎对这个问题感到受宠若惊。

当我在高等师范学校时,我和我的同学们尊重朗之万有几个原因,其中包括他从未屈尊成为科学院院士候选人。战前一段时间,他终于下定决心这样做,据说是在共产党的要求下:那样共产党就可以宣传“科学院院士保罗·朗之万出席”的会议了。甚至有一次,党的宣传海报宣布“科学院院士、诺贝尔奖获得者保罗·朗之万”。朗之万可能和任何人一样值得获得诺贝尔奖,但事实是他从未被授予。令他的朋友保罗·里维 (Paul Rivet) 非常懊恼的是,这位德高望重的人任由自己被利用而毫无怨言。

因此我把我的护送介绍给了朗之万。我们本应在早餐后直接下船,但由于浓雾,我们在船上待了大半天。弗雷歇把我拉到一边告诉我如下的话:“在伦敦,人们说你在芬兰当间谍时被抓了个现行。但我不相信。如果是那样的话,芬兰人会枪毙你。他们没有,所以你不可能是一个。” 他的公理式推理无可挑剔。

萨德龙向我解释说,他和他的同事们刚从伦敦执行一次科学任务回来。我们感叹着这可怕的时代。我又和我的护送进行了长时间的谈话。“你们犹太人真是了不起。1914-18年战争期间,我在军队里遇到过一位犹太律师。我们的团正在敌占区行军。有一天他对我说:‘我在这里做什么?我是个自由人。如果我想离开,我就可以离开。’ 然后他就走了。他第二天回来了。我问他:‘你昨天到现在都在做什么?’他回答说:‘想了很多。’”

在离开我之前,这位特工这样结束了我们的谈话:“在勒阿弗尔,我要把你交给宪兵。他们不像我这么思想开明。你最好通知你的家人你到了。写封信给我;我会亲自寄出去。” 于是我给埃夫琳写了一封短信,又给我父母写了一封,说最紧迫的问题是给我找个律师。我请萨德龙口头转达同样的信息,并补充说:“确保律师不姓莱维 (Levy) 或科恩 (Cohen)。” 我不知道信息是否被转达了,但一段时间后我收到一封电报,通知我我的“辩护人”("defender") 名叫埃德蒙·布洛赫律师 (Maître Edmond Bloch)。

我们靠岸后,宪兵把我带到了勒阿弗尔的监狱。与我在芬兰、瑞典和英国参观过的设施相比,这座法国监狱显得相当肮脏,维护得很差。被彻底搜身后,口袋里剩下的一点东西也被没收了,我被关进一个明亮宽敞的牢房,设计用于关押数人,但除了我空无一人。我唯一的消遣是辨认装饰在粉刷墙壁上的铭文和笨拙的淫秽图画。第二天,当我被告知律师的名字后,我给他写了信,说明我的士气无法长期承受单独监禁。我想,既然我的信不可避免地要被监狱管理部门阅读,我的待遇可能会有所改善,如果需要,我的律师和家人也会利用这封信达到目的。后来我发现我的父母和妹妹认真对待了我的抱怨,非常担心。无论如何,它对我的看守者起到了预期的效果:我被转移到隔壁牢房,那里已经关押着两名囚犯。一个是职业偷猎者,他讲述着村庄巫术的故事,并准备发誓说那是真的。在审判时,他对预审法官说:“法官大人,禁猎期您吃野鸡的时候,您觉得它是从哪里来的?它来自我这里。” 这番话并没有使他免于被判六个月,他当时正在勒阿弗尔服刑。如果不是缺乏女性陪伴,他本可以轻易地安于自己的命运。但他已经煞费苦心地在出狱的那一刻就安排好了补救措施:他的妻子会来等他,街对面旅馆的房间已经预订好了。

根据规定,囚犯应该被允许在户外散步并使用图书馆。在勒阿弗尔,没有户外散步的可能性,也没有图书馆。在我一再要求下,有人设法不知从哪里找来了半打英文书,是某个早期囚犯留下的。就这样,我读了薇拉·凯瑟 (Willa Cather) 精彩的小说《死神来迎接大主教》(Death Comes to the Archbishop),以及一本我此后再也没遇到过的引人入胜的书:一位捷克 (Czech) 锁匠的回忆录,他因漫游癖而穿越俄国,然后是西伯利亚,到达遥远的北方。在那里,他曾为一个主要由爱斯基摩人 (Eskimos) 居住、白人极少的广阔地域担任锁匠、工程师、牙医,甚至民选法官。作为法官,他的职责是执行唯一的法律,该法律规定向爱斯基摩人出售酒精处以死刑,并记录处决情况。他描述了春天的来临,在极夜结束前不久,成群向北迁徙的鸟儿预示着春天的到来:高高飞翔的鸟儿已经被太阳照亮,而地面上仍然是黑夜。

负责监狱的典狱长以残暴著称。我并不太为自己担心。一方面,我被登记为“韦伊中尉”("Lieutenant Weil"),我的军衔对狱警提供了一些保护。尽管如此,当被告知我将被转移到鲁昂 (Rouen) 时,我还是很高兴,在那里,在两名宪兵的陪同下,我和另一名囚犯被火车带走。当一名宪兵拿着手铐走近另一名囚犯时,他本能地退缩了。“来吧,”宪兵对他说,“这没什么可耻的。”

就这样,在二月中旬,我开始了在鲁昂军事监狱的逗留,讽刺的是,它以其所在街区的名字被称为“好消息”("Bonne-Nouvelle")。我在那里待了将近三个月。这座监狱相当拥挤,主要关押着因发表“失败主义言论”而被捕的人,比如“宁做活着的德国佬,不做死了的法国人”之类的话。达拉第政权、假战 (phoney war)、官方口号(“我们将胜利,因为我们更强大”)的明显愚蠢,引发了一股士气低落的浪潮,军事司法徒劳地试图阻止。

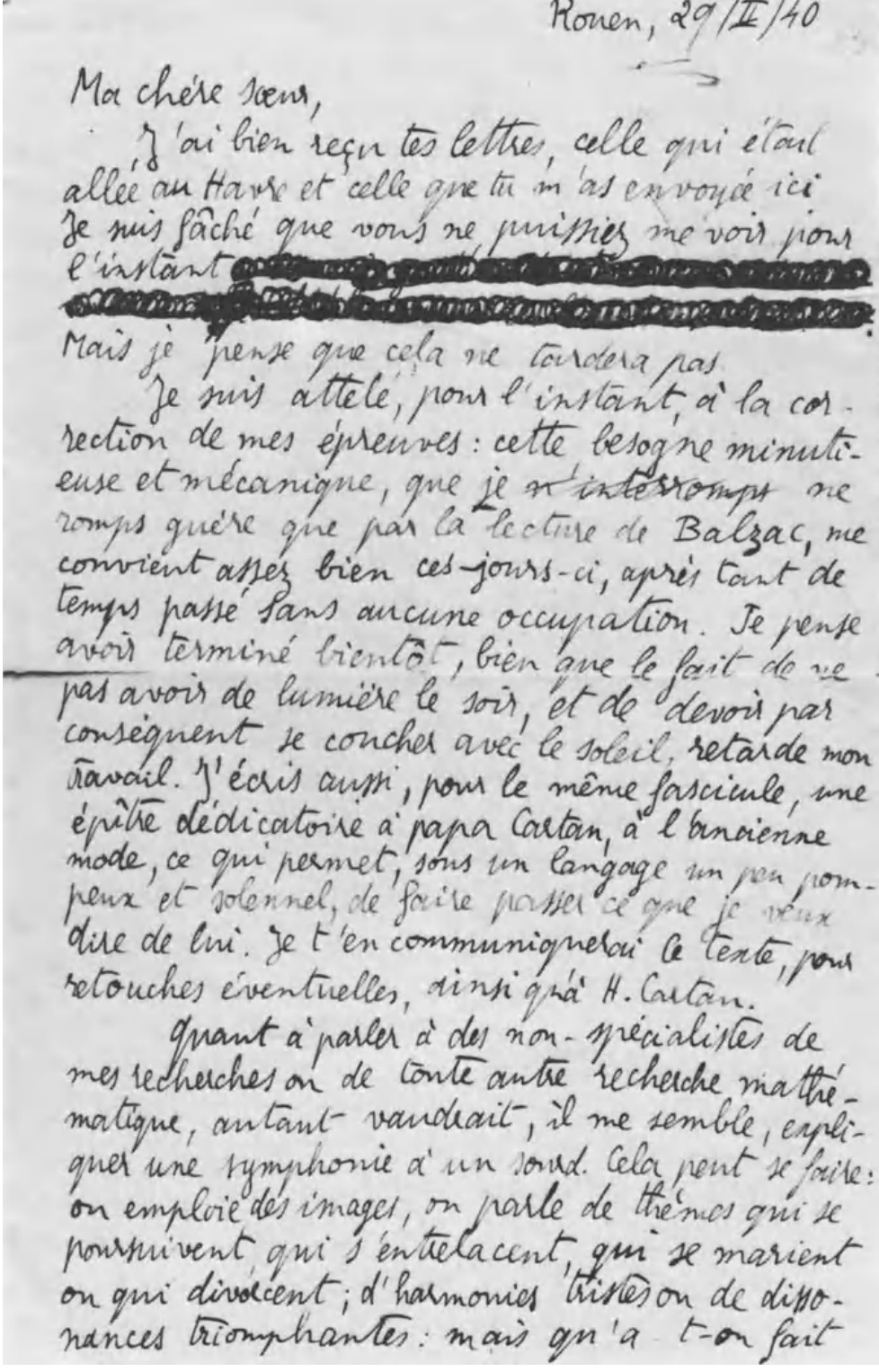

最初几天我有一个狱友,但埃夫琳、我的父母和妹妹开始定期探望并给我带书后,我设法说服了思想开明的监狱长把我安排到一个单人牢房,在那里我不仅可以保留家人每周带来的书,还可以保留笔、墨水和纸张。牢房狭长,由一扇高窗采光,透过铁栏杆可以看到一小片天空。家具包括一张床、一把椅子、一个固定在墙上的小写字台,上面有一个架子、一个水槽和一个抽水马桶。门像保险柜门一样,但开有通常的窥视孔,打开时钥匙哗啦作响,铰链吱嘎作响——恰当地诠释了“像监狱大门一样优雅”("as graceful as a prison gate") 这句表达。我随身带着《薄伽梵歌》、《唱赞奥义书》、巴尔扎克的小说,以及在我妹妹热情推荐下,雷斯枢机主教 (Retz) 的回忆录。我也有恢复数学工作所需的东西。很快我收到了大量邮件,这些邮件必须先由监狱官员和预审法官阅读;有时会有被审查删节的段落。几乎所有我视为朋友的人都在这个时候给我写信。如果某些人在那时让我失望了,我并不为发现他们友谊的真正价值而感到不快。在我刚到鲁昂时,信件大多围绕以下主题变化:“我足够了解你,相信你会尊严地承受这场磨难……”(有时前面会加上主题:“你知道我不同意你的观点,但是……”)但没过多久,语气就变了。两个月后,嘉当写道:“我们并非都像你一样幸运,能坐着不受打扰地工作……”

我又学会了用手写长文。我回到了在芬兰中断的关于积分的布尔巴基报告。弗雷曼,展现了真正的友谊,急于弥补我1937年交给他关于群上积分的手稿出版方面无法解释的延迟;他把校样寄到鲁昂让我校对。这项工作是题献给埃利·嘉当的,我也是在鲁昂写的献词。有一天,我的父母,像往常一样来鲁昂进行每周探视,在进门路上停下来和监狱长打招呼。他对他们说:“你儿子做得很好。他终于完成了一篇花费了他很大力气的引言,但现在他对此很满意。” 监狱长通过阅读我的邮件对我所有的工作了如指掌。

按照规定,我每天有半小时的散步时间。这并不完全像梵高 (Van Gogh) 画作中描绘的囚犯散步。每个囚犯被分配到一个大圆的一个扇区,圆心是看守塔。走快点可以锻炼一下身体。在我的牢房里,我每天也会做些锻炼。散步区长着几棵树。春天它们的叶子开始长出来时,我常常对自己背诵《梵歌》中的诗句:“Patram pushpam phalam toyam...” (“一片叶,一朵花,一枚果,一捧水……”——“一片叶,一朵花,一枚果,水,只要是纯净之心奉献,皆可为供品”)。只有一次,偶然地,我和一个狱友共享了我的散步区,他因监禁的致命无聊而痛苦不堪。他不知道在等待审判期间他有权让人给他带书;他告诉我他喜欢阅读。如果每个被拘留者都被告知他的权利,许多无谓的痛苦就能避免。生活是由琐碎细节组成的:也许在监狱里比在任何地方都更清楚这一点。西方国家的规定通常远非不人道;但对那些生活因此而被决定的人来说,这些规定是以残酷还是仁慈,或者仅仅是以封闭还是开放的心态来执行,可能会造成天壤之别——苦难与尚可忍受生存之间的区别。

最肯定的是,我从未经历过监禁中最严酷的方面。典狱长们,大多是经验丰富的专业人士,绝非虐待狂;毫无疑问他们的座右铭是“避免麻烦”。经验教会了他们足够多的实用心理学基本概念,能够识别出哪些被监管者可以信任,哪些不能。例如,对我来说,每周一次的牢房搜查,寻找剃须刀片、锉刀或其他逃跑工具,仅仅是走形式。然而,有一次情况不同。门开了,伴随着不可避免的巨大噪音。规定要求牢房门打开时,囚犯要冲到牢房尽头立正站好。于是我“冲”了过去,我想是相当懒洋洋地,并摆出一个模糊类似“立正”的姿势。值班的狱警,我认识他,是个矮小、有点易怒的人。他开始仔细摸遍床垫的每一寸,然后是桌子底下。毫无疑问,他看到我嘴唇上露出一丝讽刺的微笑。他挺直了身子,说:“我的手艺是从老狱警那里学来的。我按照他们教我的方式履行我的职责。” 这个人不仅仅是个狱警;他是一位传统的守护者。

与此同时,对我的“案子”的调查仍在继续。可以推断,它实际上相当简单。预审法官名叫勒莱姆 (Le Lem)。我相信,他是一位文职法官,在战争期间穿上了军装。在我看来,他被要求在职责范围内做的事情——主要包括起诉“失败主义言论”——在他看来似乎很愚蠢。有一天,他传唤了埃夫琳,当她谈到我们在芬兰一个岛上逗留时,他用带着怀旧意味的声音对她说:“你们在那个岛上做了什么?你们去钓鱼了吗?”

我也见过几次我的辩护律师布洛赫先生。我们第一次谈话后,关于我的案子就真的没什么可说的了;我们闲聊,他让我了解世界大事。当他告诉我芬兰战争是如何结束时,我深感悲痛。然而,并非从他那里我得知了纳尔维克远征 (Narvik expedition):我是在去洗澡的路上从一个狱友那里听说的,他凑到我耳边低语:“挪威那边打得一团糟。”⁵ (Ça chie en Norvège.⁵)

[图片未提供描述]

[图片未提供描述]

四月,我在代数曲线之间的对应 (correspondences between algebraic curves) 方面取得了自认为重大的进展。还有相当多的空白需要填补;特别是,我仍在寻找某个难以捉摸的引理 (lemma) 的证明。我妹妹坚持认为我未能找到这个证明是勒莱姆上尉诅咒的结果,我注定永远找不到它。在正常时期,我会在发表任何东西之前等待。这次,未来在我看来如此摇摇欲坠,以至于我认为在《科学院院刊》上发表一个简短的结果概要是恰当的;是埃利·嘉当提交了这篇注释。

所有这些都记录在我两次探视之间寄给埃夫琳的信中。大部分时间她和她的母亲以及当时八岁的儿子阿兰在索莱姆附近的帕尔塞。以下是这些信件的大部分内容:

(3月4日)[...] 关于我自己我能说什么呢?我像蜗牛一样,缩回了我的壳里;几乎没有什么能穿透它,无论是进是出。我想我这样做不是很勇敢,但最重要的是保持自身的完整。别担心:在这个壳里我还是原来的我,还是你的;总有一天我会出来的,我们会再次找到彼此。努力保持快乐和勇敢 [...]

(3月30日)[...] 我真希望能有关于索莱姆圣周六仪式的描述——牺牲羔羊是怎么回事?我完全不明白,希望能有细节。我希望能看到乡间初发的嫩芽。在这里,散步时,如果我伸长脖子,可以看到一些树的上部枝条,确实,它们开始发芽了,但是,唉……我想这得等到明年了。 [...]

实际上,自从见到你之后,我的算术-代数研究进展顺利。我发现了一些有趣的东西——以至于我希望能在这里有更多时间,在平静安宁中完成我开始的工作。我开始觉得没有什么比监狱更有利于抽象科学了。我的印度朋友维杰亚拉加万常说,如果他在监狱里待上六个月或一年,他肯定能证明黎曼猜想 (Riemann hypothesis)。这也许是真的,但他从未得到机会。[...] 所有这些,加上我的阅读,让我很忙碌。我的巴尔扎克读完了,但我不时重读片段;读的时候我常常想起如果我口述给你听我们会多么开心;想起所有那些会让我们一起笑的事情。

这些也是不得不推迟一段时间的乐趣。我还在读雷斯的回忆录⁷,但当我停下一两天(这种情况经常发生)后,我很难再捡起来:我总是迷失在他三重、四重纠缠的阴谋线索中,完全迷失方向。人对他很有同情心,但如此迂回的心智永远无法成就伟大的事业。当我问妹妹他是不是那不勒斯人 (Neapolitan) 时,她 horrified。看来贡迪 (Gondi) 家族来自佛罗伦萨 (Florence)。但他没有佛罗伦萨心智的宏大简洁。我仍然确信他血管里一定流淌着南方血液(当然是南意大利)。

然后总是有我的梵语书。我在读《梵歌》,小剂量地读,就像应该读这本书一样。吸收的细节越多,就越钦佩它。我很好奇想知道它会给一个虔诚的天主教徒留下什么样的印象。[...]

然后还有我和妹妹的通信;此刻没有比这更容易的了,因为它只涉及最抽象的主题。例如,希腊数学:她对此有一些想法。前几天,她和母亲在探视室来看我,我因为说了三个希腊词而被值班看守严厉训斥了。当然,我们不允许说除法语外的任何语言。笼统地反思了我的工作后,我还写了一篇非常冗长的论述,以写给她信的形式,因为她一直缠着我这样做——但我警告她,她甚至不能试图去理解,否则就会流于肤浅。恐怕她不会理会我的警告。[...]

(4月7日)我的数学工作进展超出了我最疯狂的希望,我甚至有点担心——如果只有在监狱里我才工作得这么好,我是不是得安排每年被关两三个月?与此同时,我正在考虑给有关当局写一份报告,如下:“致科学研究主任:最近有幸通过亲身经历发现监狱系统设施为纯粹和无私的研究提供了相当大的优势,我冒昧地,等等等等。” [...]

至于我的工作,进展如此顺利,以至于今天我正在给老爹嘉当寄一封给《科学院院刊》的注释。我从未写过,也许从未见过,《科学院院刊》上有注释能在如此小的空间里压缩如此多的结果。我对此非常满意,特别是因为它写就的地点(这在数学史上必定是第一次),也因为它是一种让全世界所有数学朋友知道我存在的好方式。我为我定理的美而激动不已,但这当然很难传达给你。但我在想,当你回到巴黎时,你会看到我写给我妹妹的那封14页的信;当然不要读数学部分(我感到非常内疚,因为我可怜的妹妹试图读它时头痛得厉害),但里面有几个比喻可能会让你觉得有趣。[...]

尽管有数学,我也不介意把我的定理捕捞与在萨尔特河 (Sarthe River) 钓鱼(当然是在你的监督下,因为我对此一无所知)交替进行,或者与骑自行车交替进行。没关系,总有一天我们会有机会的。这里有几行我非常喜欢的《梵歌》诗句:“一片叶,一朵花,一枚果,一些水,无论谁以爱奉献,这份爱的供品我以他灵魂的虔诚接受。”

说话的是克里希那神。在泰米尔语中有关于他的记载:“我们吃的面包,我们喝的水,我们嚼的槟榔,所有这些都是我们的克里希那。” 几乎不可能翻译所有这些——在所有与神有关的事情上,我们的语言都偏向于人格神的观念,这与印度人的观念完全不同。

我还通过翻译我另一本梵语书的一章来取乐;这正是浮士德 (Faust) 在他著名的开场独白中所说的:

“请教我,尊敬的长者!”:纳拉达 (Narada) 带着这些话来到萨纳特库马拉 (Sanatkumāra) 面前。他回答他:“把你所知道的带来给我;然后我会进一步教你。” 他告诉他:“尊敬的长者,我知道《梨俱吠陀》(Rig-Veda),《夜柔吠陀》(Yajur-Veda),《娑摩吠陀》(Sama-Veda),第四部《阿闼婆吠陀》(Atharva-Veda),第五部传说集 (Legendary Lore),《吠陀之吠陀》(Veda of the Vedas),我知道仪式、数学、逻辑、道德、神学、梵学 (brahmanology)、鬼神学 (demonology)、占星术 (astrology)、爬虫学 (herpetology)。这些我知道,尊敬的长者。我就是这样,尊敬的长者,知道书本的科学,但不知道存在的科学。我曾听像您这样的人说过,尊敬的长者,了知存在科学者能渡过悲伤。我,尊敬的长者,正在悲伤。我请求您,尊敬的长者,教我渡到悲伤的彼岸。”他告诉他:“你所命名的所有这些都只是言语。它们只是言语,《梨俱吠陀》、《夜柔吠陀》、《娑摩吠陀》,第四部《阿闼婆吠陀》……”(整个列表又被枚举了一遍)。²

之后他教授了存在的科学。这并不完全符合我们的期望;但那是因为我们的思想被破坏了。当这段文本写成时(它非常古老——大约公元前6世纪,我想)它拥有冥想所需的一切。印度哲学家们,他们无休止地研究和评论这些文本,也在其中找到了他们想要的一切——但这,我认为,有时是因为他们把东西放进去了……即使在今天,在许多高等种姓中,一个印度教徒生来就属于某个哲学流派;这并不妨碍他相信任何他想相信的东西,但如果他是一个好的印度教徒,他总是会声称他只是在解释他流派的原则,并且没有矛盾。

如果我开始谈论这个话题,我一年也说不完,而且你可能不会觉得非常有趣——但我几乎无法通过描述我牢房的墙壁来取悦你,这是我眼前唯一的风景;而在《梵歌》的所有事物中,我能献给克里希那的只有水,偶尔还有水果——他们给我当甜点的一个橙子或香蕉;有时,最近几天,一片年轻的叶子,还皱巴巴的,被风吹到散步道上——但没有花(不过现在还不是季节;也许你那里也没有)。我很乐意献上一个芒果,但在这里很难找到。[...] 附言:我父亲担心我会得书写痉挛。

(4月16日)我的埃夫琳,几天前我收到了你4月6日的信,信中充满了我的牢房急需的花朵(我为什么会想象你那里还没有花呢?)以及青草甚至蜗牛的花园气息。每当我从数学中停下来时,所有黄水仙的花瓣都赏心悦目——我确实还不时停下来。但你变得对我来说太博学了:我丝毫不知道给豌豆搭架子是什么意思;你将不得不教我,暂时是理论上,也许某天实践中。我妹妹说我离开这里后应该当和尚,因为这种制度对我的工作如此有利。我将加入索莱姆的本笃会,我将学习格里高利圣歌 (Gregorian chant),我会偷偷溜出来到你的花园里看你。但是当帕尔塞的好人们看到一个和尚如此频繁地藏在你家院子里时会怎么说呢?也许他们会向院长 (Father Superior) 举报我?

这里没有花;我早上看到的树木一天比一天绿,今天早上散步时空气中带着淡淡的春意;但唉,它并不能真正到达牢房,我不得不满足于一天快结束时一小缕阳光。现在数学方面的事情平静了一些;是时候推敲证明的细节了,这从来没什么乐趣。我没什么新书可读。不久前读完了雷斯的回忆录,我现在正在重读,第二次读有所改善:既然熟悉了事件(叙述得相当笨拙),我不再需要绞尽脑汁去追踪这些阴谋的线索,我可以更注意他的描述性段落和他的普遍反思,这些都很有趣。你觉得舍夫勒斯小姐 (Mademoiselle de Chevreuse) 怎么样,她对待情人就像对待她的裙子——“她想上床就带他们上床,两天后就纯粹出于恶意把他们烧掉。” 蒙巴宗夫人 (Madame de Montbazon) 谈论的就是这位年轻女士,当时她告诉雷斯“她无法理解他怎么能同时被一个比魔鬼还坏的老妇人和一个如果可能的话甚至更蠢的年轻女人所取乐”(那个老妇人是盖梅内夫人 (Madame de Guéméné))。谈话继续如下:“我对她的话习以为常,但由于不习惯她的甜蜜,我觉得很有趣,尽管考虑到背景,这引起了我的怀疑。她长得相当好看;我不倾向于放过这样的机会;我让步了很多;我的眼睛没有被挖出来;我建议我们进她的私人房间,但有人建议我们首先去佩罗讷 (Péronne);我们的恋情就这样结束了。”

我继续,和以往一样享受地,阅读《梵歌》。我曾经常重读某些段落,但我从头到尾通读它只有一次,在1923年或1924年。我对自己梵语记得足够好能读懂这样的文本感到满意——当然,不断借助翻译。署名西尔万·莱维的那本,经检验,相当不均衡:有些部分完全配得上他(这就说明了一切),而另一些部分翻译甚至似乎都不准确。由于这项工作并非他本人完成,而是由一名学生在他的监督和参与下完成的,也许他只在他最喜欢的部分动了手,或者当他的学生犯了最严重的错误时。此外,他总是说,只要只给出一行梵语的一种翻译,就总有至少一处误译。

我们重新开始了我们的布尔巴基通信,以期准备再出版几期分册。我还向迪厄多内建议我们重新启动我们的《公报》(Bulletin),刚刚收到几页题为“部落:普世的、非周期的、布尔巴基式的公报”("The Tribe: An Ecumenical, Aperiodical, and Bourbacchic Bulletin") 的东西,开头是一封信,始于“致我们所有在布尔巴基的兄弟们,致敬与祝福”,结尾如下:“让大脑除锈!让笔在纸上沙沙作响!让打字机的嗒嗒声和印刷机的嗡嗡声将布尔巴基的名字传遍全球!阿门。” 信的其余部分风格相同,只是更好。

如你所见,我不得不求助于雷斯、迪厄多内和诸如此类 (tutti quanti) 来帮助我步履蹒跚的想象力;今天最好就此打住。这几周紧张的工作让我相当晕眩。在其他时候,这本该是休个小假的时候——去看看郁金香田,或者壁画,或者只是盛开的樱桃树。现在我这些都没有——除了你信中的花(而这些远非一无所有)。复活节羔羊以及本笃会僧侣和修女的故事也很有趣。我从未听说过这些修女。她们也唱格里高利圣歌吗?(在她们中间,对僧侣来说,是否有“十五六岁的年轻修女”?)⁹ [...]

附言:不要太担心给阿兰解释分数。一段时间以来,初等教育过于强调它们了;它们其实没那么重要。我猜想,能做的最好的就是学会机械地操作它们,而不试图去理解——尤其是乘法和除法。另一方面,既然你提到语法分析,确保他做得绝对完美,因为它对于学习拉丁语(他最好毫不迟延地开始学)至关重要。即使在词序复杂的句子中,能够识别主语、直接或间接宾语等也至关重要。对于以后的学习来说,不放过这方面任何一个最小的错误非常重要。(所谓的“逻辑”分析也很重要,但我猜他现在还没做任何这方面的工作。)

(4月22日)[...] 我的数学狂热已经消退;我的良心告诉我,在我能更进一步之前,我有责任推敲证明的细节,这件事我发现如此枯燥乏味,以至于即使我每天花几个小时在上面,也几乎没什么进展。我刚刚重读完雷斯;我也读完了《梵歌》,这确实是那些可以无限重读的文本之一。我很久以前就读完了我所有的巴尔扎克,并把书还给了家人。布尔巴基无所事事。我完成了关于我们拓扑学后续工作的观察笔记,写给嘉当和迪厄多内,并告诉后者我不会继续回复他一直用来淹没我的关于积分的论文。上周我重写了给《粉红杂志》(Revue Rose) 的文章并寄出,完全重写,比以前长了三倍;我请我妹妹校对校样,前段时间我还请她和弗雷曼谈谈,解决关于我的书悬而未决的问题,我不想再讨论了。可以说,我现在或多或少在度假。这个地方不像适合工作那样适合度假;在这种温和的天气里,我宁愿坐在那个被常春藤环绕的长凳上,靠近散发着蜂蜜香味的黄花,在那里我会和你谈论克里希那——当然还有许多其他事情。你没有在阅读,而是在忙着观察树木和植物春天的变化,我对此毫不惊讶。我很高兴你在这个季节待在乡下,而且是在春天真正是春天的地区——想想斯特拉斯堡,那里尽管有花,却立刻就是夏天了。“所有季节中,”克里希那说,“我是花季。” 但他没告诉我们是哪些花,而在印度,森林花卉和山地花卉之间有巨大差异(在克什米尔,我曾在索纳马尔格,“金色草甸”的山谷露营,四月份那里黄花盛开得如此茂密),或者还有平原的花——这些很少,但有一种开着绚烂花朵的大树,我忘了它的名字。这些大花朵远在叶子出现之前就开放了,树看起来像是在阳光下着了火,春天阳光已经很热,很快就变得灼热。还有绿色的小长尾小鹦鹉,它们像会移动甚至会啁啾的花——但它们没有季节。还有花园花卉,但这些需要水罐夫和园丁许多天的劳动……我是否告诉过你,在孟买,没有花园的人常常有园丁,他的工作是通过与确实有花园的园丁建立良好关系来保持主人的公寓鲜花盛开?还有花,很多花,在重要客人到达和离开时也是必需的,他们的脖子上挂着芬芳的花环:通常只有两三串花环,但在特殊场合,多到受害者能承受并且还能站立的数量。我见过有人在这些花环的重压下弯着腰。[...]

为国效力

(Serving the Colors)

我于1940年5月3日星期五被“审判”。那天早上,监狱理发师来给我打扮。他是囚犯之一,自从我到达鲁昂以来,每周来给我刮一两次胡子:自然,作为囚犯,我自己是不允许使用剃须刀的。这个人教了我一句理发师的谚语,“刮好泡沫等于刮好一半”,此后我常常对自己重复这句话。这位理发师是意大利人,在鲁昂拥有一家妓院。他说,他的老鸨告发了他,希望他在服刑期满后被驱逐出境,这样她就能成为妓院的独家老板。

审判是一场演得很糟糕的喜剧。法官们都是军官,穿着制服,军事检察官也是。布洛赫律师穿着黑色长袍,庄严肃穆,荣誉军团勋章 (Legion of Honor) 的红色绶带在其上格外醒目。我的家人在场。埃利·嘉当以他特有的仁慈,同意来为我作证。从技术上讲,我被指控的是未按时报到,而不是逃兵,因为在我犯罪时我实际上并不在军队服役。布洛赫律师的长袍及其戏剧性的袖子给了他相对于检察官的优势。除了这个细节,起诉书和辩护词在我看来都同样平淡无奇。没有人注意埃利·嘉当,甚至没有请他坐下。在宣判(用囚犯的俚语说是“敲棒子”("clubbing"))之前,主审法官按照规定的仪式问我是否有话要说。现在不是虚张声势的时候。我说如果我必须穿上制服,我准备好做军队要求我做的任何事情;但我无法让自己说出悔改的话。

此外,我可能说的任何话,实际上布洛赫律师或任何其他人可能说的任何话,都不会影响结果。接下来的冬天,我的朋友卡瓦耶斯 (Cavaillès) 将告诉我,在巴黎战争部 (Ministry of War) 的密码办公室,正是他亲自为将我的判决规定给法庭的电报编码。人们常常有理由怀疑普遍意义上的“司法”特别是“军事司法”的自主性,但像这样当场抓住它的机会并不多见。

因此,我被判处该罪行的最高刑期,即五年监禁,当然也被剥夺了军官军衔。听证会结束后,检察官立即会见了当天的罪犯(我们有三四个人),告知我们上诉的权利。然后,似乎特别针对我,他表示我们也可以请求缓刑,作为交换在战斗部队服役。他似乎暗示我的这种情况下的请求会得到支持。布洛赫律师建议对我的定罪提出上诉,这个想法在我看来很愚蠢。我利用了允许我考虑的24小时,提交了被派往战斗部队的请求。我几乎不知道这个决定是多么明智——如果一个月后,当鲁昂监狱因德军推进而疏散时,看守们枪杀了那里的囚犯,而不是冒着用这额外的负担减慢他们逃跑速度的风险,这真的是真的话。至少,流传的谣言是这样的。

回到好消息监狱,我必须换下我一直穿着的自己的衣服,换上囚服。监督这次操作的看守对我说:“他们把人培养成科学家,然后看看他们对他们做了什么。可怜的法国!” 除了衣服,我的日常作息保持不变。接下来的星期六,我被告知我请求缓刑并在部队服役的请求已被批准,并且从那一刻起我就自由了——并被传唤周一去瑟堡 (Cherbourg) 报到。

埃夫琳计划第二天来监狱探望我,我知道她那天晚上会到达鲁昂,在那里的一家膳宿公寓过夜。我设法找到了那个地方,用鲜花装满了房间,并在晚上在那里给了她一个惊喜。自十月份以来,我们只在好消息监狱探视室的双层铁栏杆后面见过面。第二天,我的父母和妹妹,我们通过电话联系了他们,来和我们团聚,我们在塞纳河畔郁郁葱葱的诺曼底乡村散步度过了一天:苹果树正在开花。德军的推进刚刚开始——我如此迅速地转变为一名士兵可能并非巧合。所有这些都没有阻止我母亲描述她计划对奥古斯特·孔德街公寓进行的改进,“等你休假回家时”;对我来说,这些计划似乎有些不真实。

周一我和埃夫琳一起去了瑟堡,她决定陪我。她随身只带了在鲁昂过夜所需的东西,而我几乎不比她多。我们从未如此轻装旅行过!在途中的一个车站,有一个免费为士兵提供服务的食堂。拿着我的报到令,我现在是一名士兵了,我作为士兵的第一个行动就是为我和妻子点了咖啡。

在瑟堡,我被打扮成士兵。除了颜色,我几乎看不出这身蓝色制服和我刚在鲁昂脱下的囚服有什么区别。我将要服役的连队的连长在平民生活中是一位新教牧师 (Protestant pastor)。他已经熟悉了我的案子,给我做了一番道德说教,劝诫我赎清过去的错误,勇敢地履行职责,并告诉我德国人刚刚在阿登地区 (Ardennes) 取得了突破。

我在诺曼底的整个经历中,只有几段清晰的记忆仍然漂浮在我的脑海里。在瑟堡,我的连队专门负责每天去火车站将炮弹装上开往北方的火车。我对战友们说:“别把自己累坏了。这些炮弹反正最终会打到你们伙伴的脸上。” 我的推理只有一个细节错了:德国人装备太好了,而且也太匆忙了,不会有兴趣使用从敌人那里缴获的大炮和弹药。

埃夫琳的旅馆就在我连队每天经过的路线上。有一次,和我的战友们安排好后(他们对这次冒险兴奋不已),我溜走在埃夫琳的房间里待了一天,在返回行军中重新归队。另一天(我想是星期天),我们俩在一个俯瞰海军基地的小山上享用了冷龙虾和一瓶墨丘利 (Mercurey) 葡萄酒的野餐。我从未觉得墨丘利葡萄酒如此美味。

很快埃夫琳又该离开了。随着德国人的逼近,瑟堡正变成一个军事禁区;没有特别授权,任何人都不能乘火车。火车和道路上充斥着来自四面八方的难民。埃夫琳必须回到她在帕尔塞的母亲和阿兰身边,经过漫长而不适的旅程后她才到达那里,包括在勒芒 (Le Mans) 火车站度过的一整夜。

六月初,我被调到科唐坦半岛 (Cotentin peninsula) 海岸的圣瓦斯特-拉乌盖 (Saint-Vaast-la-Hougue)。我被分配到一个机枪连。一些武器被部署用于防空。不时地,当看到,或以为看到,一架德国飞机时,就会开几枪。有一次机枪手声称击中了目标。如果是这样的话,这是我唯一一次参与实际流血事件:我曾帮忙搬运弹药箱。

这些无害的任务让我有充足的自由时间。我在一条小溪边晒日光浴,在那里我会读莱夫谢茨关于位置分析和代数几何的书——霍奇 (Hodge) 曾说这本书所有重要的陈述都是正确的,所有其他的都是错误的。

那时经常听到关于德国伞兵 (paratroops) 的疯狂谣言。关于伪装成修女、裙子下藏着摩托车的伞兵的故事至今仍被提及。还有人说伞兵穿着带弹簧底的靴子,据说是为了吸收着陆的冲击力。有一天,一个村民来向我连队的上尉报告说,他看到一个伞兵降落在本堂神父的花园里。当他用带弹簧底的靴子着陆时,他又弹了起来,升上了天空。

几天里,我们看到英国增援部队登陆并通过村庄前往战斗区域。那时天气已经很热了,村里的妇女们给英国士兵递水。我看到一个中士退缩着把水泼在地上。他可能曾在殖民地服役过,并形成了所有“土著”("native") 水都危险不能饮用的观念。

除了法国广播电台 sketchy 的报道外,我们几乎没有得到关于军事形势的信息,但显而易见的是它正在迅速恶化。有一天,一个准备和家人一起去波尔多 (Bordeaux) 地区的村民问我,他认为他们在那里是否安全。我毫不犹豫地肯定地回答了。很难摆脱这样的想法——1914年的遗留观念——即前线必须在某个地方稳定下来,很可能是在卢瓦尔河 (Loire river)。

有一天,我们看到天空中浓密的黑云。也许它们没什么特别的,但很快就有谣言说鲁昂正在燃烧,这些黑云来自燃烧的油轮。我从未弄清楚这个谣言是否有任何真相,也不知道它是如何传到我们这里的。

6月17日,该团转移到水边的一个军事设施,在一个有着十七世纪沃邦式 (à la Vauban) 防御工事的旧围墙内。据说德国人正在逼近。扩音器广播了贝当 (Pétain) 宣布他已请求停战的讲话。我一点也不难过;从我所能观察到的普遍无能和士气低落,以及我所看到和听到的难民潮来看,在我看来这显然是唯一可能的出路。此外,我对英国人仍然有着不可动摇的信心,尽管我很难解释清楚。该团采取了防御阵地;有那么一刻我印象中,出于某种错位的职业责任感,我们的军官正带领我们走向一场“光荣”但完全无意义的死亡。我可能错了,但我把我的看法告诉了几个战友。我们的牧师中尉,总是爱管闲事,听到了我说的话,立刻把我关进了一个类似棚屋的地方。

我正在研究可能的逃跑方式时,门开了。我的一个战友解释说刚刚下达了撤离命令;中尉准备抛弃我,但士兵们抗议了。于是我重新加入了我的连队。

于是下达了命令,部署一个机枪班在一名中士的指挥下行动,用猛烈的火力掩护撤退。德国坦克尚未出现,但我们知道它们不远了;德国飞机在天空中到处飞翔,完全没有遇到抵抗。我问那位中士——一位预备役军人,不是职业军人——:“那么我们就是牺牲品了?”他向我保证他无意让我们送死。就在这时,传来了放弃机枪并在海滩上与团部会合的命令。后来我被告知,严格从我们安全的角度来看,这个命令是我们军官方面的一个 egregious error:机枪火力可以阻止敌机过于靠近。无论如何,我们发现自己在海滩上。一架飞得很低的德国飞机在我们大约300码外投下了一枚炸弹,显然无意伤害我们。我们被登上一艘似乎在等我们的小轮船,它在没有受到攻击的情况下出海了。我和我的战友们对我们的目的地一无所知;我们的军官们可能了解得也不比我们多。有人谈论布雷斯特 (Brest),但第二天早上我们下船时,我们是在普利茅斯 (Plymouth)。

离开瑟堡后,我就没刮胡子了。在英国登陆后,我做的第一件事,一旦可以洗漱,就是刮掉我刚长出来的胡子——但我保留了我刚萌芽的小胡子。一位英国平民问我战争是否失败了,我向他保证我对英国充满信心。我们被登上一列火车;旅途持续了多久我不记得了。到达时,我们的团被编入一个已经挤满了法国军队的营地。这个营地设在英格兰中部,离特伦特河畔斯托克 (Stoke-on-Trent) 不远,主要目的是安置从挪威回来的部队。我以为它是由佩图瓦尔将军 (General Pétoire) 指挥的,这个名字在我看来不知何故具有象征意义;事实上,是某位贝图阿尔将军 (General Béthouart)。

这恰好在6月18日之后,也就是戴高乐向法国人发出号召的时候。营地里的军官甚至士兵都必须做出决定:是否加入戴高乐派 (Gaullists) 的力量。有传言说,加入戴高乐事业的军官很有可能迅速晋升,特别是如果他能带上他的部队。一个摩洛哥连队的指挥官把他的部下召集到充当他“办公室”的帐篷里,让他们一个接一个地走到一个中士面前,让他们在一张纸上签名。之后,他们被告知他们刚刚加入了戴高乐军队。我没有效仿的冲动。尽管如此,情况自去年以来已大为改变。我写信给剑桥的同事们说,如果我不能完全致力于数学,我并不反对将我的科学知识用于为英国服务,如果我能以任何方式有所帮助的话。

我们在这个营地里无所事事。在特定时间内,我们被允许进城,在那里我们喝啤酒,与英国人(平民和军人)聊天,以及——就我而言——买《泰晤士报》(Times)。我和一些战友通过翻墙延长了这些时间。我被抓住了。为了惩罚这种不当行为,我的牧师中尉判了我几天“监禁”:当然是军事意义上的监禁,在驻地意味着在纪律设施里待一段时间。在营地里,人被限制在一些被铁丝网包围的帐篷里,由一队机动宪兵 (Gardes Mobiles)² 看守。

然后传来了离开营地的命令。整个营地,也就是所有没有加入戴高乐的人,将在布里斯托尔 (Bristol) 登船,前往摩洛哥 (Morocco)。

我仍然被机动宪兵拘留着,他们由于我未知的原因在路上耽搁了。当他们到达码头时,他们本应登上的船只刚刚离岸。我和机动宪兵一起留在了布里斯托尔。我的第一反应是,愚蠢地,感到恼火。事实上,结果证明这是幸运之举:从此我与我的操行记录彻底分开了。谁知道如果我和我的连队一起登船会遭遇什么命运,特别是因为去英国前一天发生的事件——我的牧师中尉假装忘记了——很可能在未来再次出现?接下来的冬天,当我回到法国时,我听说有谣言说我在塔陶因 (Tataouine) 的一个采石场砸石头。这种情况并非完全不可能。

英国人把机动宪兵安置在布里斯托尔附近一个漂亮村庄旁的木制营房里。不再是他们看守下的囚犯,我被提升为连队翻译,这个角色我发现很合意。除了机动宪兵,还有一个由前西班牙共和军士兵组成的连队,法国人把他们征召进了外籍军团 (Foreign Legion)。英国人完全不知道该拿他们怎么办。一位英国指挥官负责我们所有人。我非常乐意为西班牙人提供我的翻译服务,他们相当郁闷地生活在他们的营房和一个他们用来锻炼的荒地之间。他们可以看到不远处的村庄足球场。在他们的建议下,我请求指挥官让他们使用它,他同意了。几天后,当地球队认为应该提议一场比赛,西班牙人轻松获胜。自尊心受损的村民们召集了他们最强的球队——结果再次被西班牙人击败。从那时起,西班牙人,此前一直受到不信任,变得相当受欢迎。他们现在可以在村庄及附近自由活动了。为了表示感谢,他们邀请我参加一个派对,明星是一位有才华的弗拉门戈 (flamenco) 歌手,一个十八岁的年轻人,已经当了四年兵。此后不久,西班牙人接待了工党议员迈克尔·富特 (Michael Foot) 的访问。我不知道他们后来怎么样了。

至于我的机动宪兵,西班牙人的存在让他们有机会回忆起,伴随着哄堂大笑,他们曾被派去守卫比利牛斯山脉 (Pyrenees) 一个西班牙共和派难民营的时光。他们的谈话毫无疑问地表明了他们对这些不幸者施加的粗暴甚至残忍的待遇。当机动宪兵要求我提供服务时,有时是为了相当奇怪的目的。有一天,他们想明确无误地表明,作为士官,他们免除了整理床铺和打扫营房的义务。他们坚持让我把这个信息传达给英国指挥官。他的回答是,如果他们不打扫房间,他们的房间就不会被打扫。

幸运的是,我的职责让我大部分时间都很自由。我定期去公共图书馆,并在该地区进行了许多散步;我甚至可以自由地去布里斯托尔,在那里我与大学的同事们取得了联系。一位即将被动员到空军的物理学家绝望地告诉我:“我肯定会被命令轰炸沙特尔大教堂,而且我肯定会炸偏。”

一天早上,英国广播电台宣布了血腥的米尔斯克比尔事件 (Mers-el-Kébir affair),英国舰队认为有必要使在奥兰 (Oran) 附近寻求避难的法国舰队失去能力,结果遭受了严重损失。起初我认为在街上不展示我的法国士兵制服是明智的;然后好奇心战胜了我。我从未像那天那样对英国人充满敬佩。我只听到理解甚至同情的表示。只有一次,一个明显受酒精影响的人对我进行了言语攻击;他的同伴让他闭嘴,告诉他,就像我自己本可以做的那样,法国海军向英国人开火时认为他们在履行职责,无论如何我对此毫无责任。

七月中旬的一天早上,我被告知收拾行李——这项任务很快就完成了,因为我只有一个帆布背包。旅程结束时,我发现自己被铁丝网包围着,与来自四面八方的法国士兵在一起。他们中有些是曾在挪威纳尔维克战斗过的外籍军团士兵。我们被安置在以前用来关押被俘德国军官的建筑物里。甚至还有淋浴供我们使用。

晚点名时,我们排成队,接受一位年轻中尉的检阅,他由一名看起来像狱警(平民生活中可能确实是)的士官护送。轮到我时,我没有立正。我相信这纯粹是我的疏忽;但当中士对我咆哮敬礼时,我一动不动,他扑向了我。我想他和军官认为这是叛乱的萌芽。我被带到一个小棚屋里锁了起来。稍晚一点,当清楚我将在那里过夜时,一些战友给我送来了毯子——那里的夜晚很冷。

毫无疑问,如果我打交道的是英国人以外的任何人,我不会这样行事,但我以为我了解这些人,结果证明我没有错。早上,我被带到营地指挥官,一位英国上校面前,并被邀请为自己辩护。我说据我所知,我们作为法国士兵仍然有权被英国人视为盟军士兵对待;向盟军军官敬礼只是出于礼貌,但不能作为军事纪律强制执行。我准备出于礼貌向英国军官敬礼,但不是在命令下。如果相反,英国人认为我们是战俘,那么我们别无选择,只能服从他们的命令:我说,这正是我和我的战友们希望澄清的一点。此外,我相当真实地向他保证了我的亲英情绪。我的讲话再成功不过了。上校承认他自己也不知道我们的身份是什么,他最希望的就是尽快澄清这一点。他把我送回我的战友们那里,劝诫我鼓励他们合作。

我在这座营地的逗留持续了大约两周。我们组织了一个适度的互教计划,包括由我提供的英语课程。我的方法在于想象我们其中一人可能与营地外遇到的一位年轻英国女士进行的对话。我逐句分析对话,逐渐引入最常用的动词及其变位。在我看来,我的学生们在两周内取得了真正的进步。他们中的一些人,知道我身无分文,通过在营地小卖部给我买巧克力棒来表达他们的感激之情。

我的一个战友,一个矮小的电气工程师,是波兰裔犹太人,曾在德国居住过一段时间。逃离希特勒后,他移民到巴黎,在那里成了一名普通工人。他告诉我,战争前一两年,法国情报部门的一名军官曾试图招募他去德国“工作”。一切都为他安排好了:工程师职位、住房、严格的“雅利安”(Aryan) 身份证明;他只需要不时地——每次是不同的人——告诉来访者他在工厂里看到的情况。据那位军官说,这绝对没有风险。我的朋友反对说他的长相和口音会立刻暴露他是波兰犹太人。军官坚持说会提供给他完美伪造的证件,一切都会井然有序。经过这段徒劳的交流,持续了一段时间,军官似乎仍然不明白。战争爆发时,我的朋友被征召入外籍军团,并在纳尔维克远征期间担任翻译。必定是从他那里(除非是来自特伦特河畔斯托克附近营地的某人),我得到了1940年法国军队从敌人手中缴获的为数不多的战利品之一:一件从纳尔维克带回来的德国军用毯子。他断言法国军队在纳尔维克远征中取得的(尽管是局部的)成功完全归功于西班牙外籍军团士兵。

七月底,我并非没有遗憾地离开了我的朋友和学生们,无论是法国人还是其他国籍的人,搬到了伦敦的白城营地 (White City camp)。这是一个赛狗场,英国人在那里安置了大约2000名法国士兵,几乎全部是最近从英国医院出院的。他们大多是挪威战役或敦刻尔克 (Dunkirk) 的幸存者。在英国接受了伤病治疗后,他们现在要么痊愈了,要么正在康复中。在这里我得到了一张床垫和一条毯子。我的新战友们大多散落在体育场层叠看台下的各处。一些人,包括我自己,选择在看台顶部找个地方:这里我们可以躲避风雨和爆炸的高射炮弹,但仍然在露天。这种安排唯一的问题是每周六都有赛狗比赛,我们必须为观众腾出地方。确实,有一个区域是为我们保留的,这样我们也可以观看比赛。当炸弹落在伦敦郊区的另一个体育场,造成伤亡——不仅是观众(英国人本可以轻易接受),还有赛狗:这就太过分了——之后,这些比赛就停止了。

我们完全可以自由地整个下午在伦敦漫步。事实上,我们甚至晚上也自由,因为翻墙再容易不过了,英国人对这样做的人也睁一只眼闭一只眼。高射炮火的频繁,尤其是在晚上,使得戴上头盔是明智的。有一次,英国人认为装备防毒面具是谨慎的。我的一些同伴因为没有发给他们而担心,请我代表他们向当局请愿。营地指挥官告诉我:“如果他们愿意,可以拿我的。”

英国人以他们自己的方式确实关心我们的命运。有一天,我们列队接受女王和丘吉尔夫人 (Mrs. Churchill) 的检阅,她们和许多人握了手。一位相当年长的亲法派人士分批邀请我们出去,以提振我们的士气。有一天,他带我去了茶室,还有其他几个士兵,都是善良的法国乡下小伙子,他们无疑宁愿喝开胃酒 (apéritif) 也不愿喝茶。他们已经被环境弄得够拘谨了;更糟的是,我的英国朋友问他们:“中国茶还是锡兰茶?” (China or Ceylon?),并努力让他们相信这两者就像红葡萄酒和白葡萄酒一样不同。据我所知,这次邀请没有重复。

关于我们将何去何从,各种谣言纷飞。七月,一艘来接伤病员的法国医疗船,由于英德指挥部之间的混乱而在英吉利海峡 (English Channel) 沉没。尽管一些法国人建议最好忘记这件事,但英国广播电台的法语广播却不断提及这次令人惋惜的不幸事件,试图将责任从英国人身上推开。至于我们,不时有传言说我们很快将被遣返,但这些谣言似乎毫无结果。有一天我突发奇想,想测量一下这类谣言传播的速度。我只需要在体育场的一端散布一个谣言——越荒谬越好——然后赶紧跑到另一端等待结果。不幸的是,在我有机会进行这项复杂的社会学实验之前,我就离开了伦敦。

戴高乐派的宣传部门试图利用我们模棱两可的处境,试图从我们队伍中招募人员。他们收效甚微;我的同伴们,主要是乡下小伙子,只想一件事:尽快回家与家人团聚,他们与家人完全失去了联系。戴高乐派宣传的杰作是有一天让我们在体育场内集合,然后通过扩音器,用一种强装悲伤的语气宣布,我们回到法国后都将被枪毙。这一说法背后的些微真相是贝当的法令,规定所有自愿移民到英国加入戴高乐派的人都可能被判处死刑。但即使是我们中最愚昧的乡下小伙子也不会不明白,如果贝当派船来接他们回家,那就不是为了在他们抵达时枪毙他们。有人可能会反驳说后来斯大林确实这样做了;但贝当不是斯大林。我还听到了关于戴高乐派招募方法的其他传闻,所有这些都让我对这个运动,甚至对鼓励或纵容这些策略的那个人,留下了非常糟糕的印象。我可能是当时在英国唯一既亲英又反戴高乐派的法国人。

一到伦敦,我就试图联系朋友。一个德国家庭,我父母的老朋友,借给了我一些钱。虽然所有寄往被占领法国的邮件服务都暂停了,但可以与所谓的“自由”区通信,最好是通过电报。通过亨利·嘉当,他留在了克莱蒙费朗的斯特拉斯堡大学,我得以与我的父母和妹妹联系,并获得了他们在维希 (Vichy) 的地址。在伦敦本地,我找到了我在剑桥的朋友弗兰克·史密斯 (Frank Smithies),他在一个技术部门工作,以及我在斯特拉斯堡的朋友兼同事,化学家盖龙 (Guéron),他加入了戴高乐的部队,后来将在加拿大参与原子弹的研制工作。他的家人留在了法国,但几年后得以与他团聚。我还去拜访了布拉姆 (Brahams) 夫妇,我在剑桥认识了他们唯一的儿子。这位才华横溢的学生,被动员担任飞行员,刚刚被报失踪。他的父母,对再次见到儿子不抱任何希望,勇敢地承受着悲痛;他们欢迎我的热情难以言表。我第一次拜访时,他们问我能为我做些什么。我的回答是:“允许我洗个澡。” 然后他们请我吃了晚饭。他们住在一套公寓里,位于切尔西 (Chelsea) 一片带有露台屋顶的新建筑群中。在我与他们共度的一个晚上,晚餐快结束时空袭警报响了。他们下到地下室,我请求上到屋顶。他们没有表示反对;只有布拉姆先生在我离开他们时对我说:“如果需要的话,你愿意被土葬还是火葬?” 那次我没有后悔我的好奇心。整个伦敦及其郊区上演了一场令人惊叹的高射炮火齐射。曳光弹在各个方向流窜;四面八方,探照灯扫过天空,试图将敌机捕捉在它们的光束网中。借着它们的光,系留气球闪耀着锐利的金属光泽,在城市周围形成一个明亮的环。没有任何烟火表演能与这样的景象相比,我后来发现圣埃克絮佩里 (Saint-Exupéry) 在《飞往阿拉斯》(Flight to Arras) 中描述过它。正如他的导航员所评论的那样:“你在平民生活中是看不到那个的。”

伦敦 (1940年8月):A.W.,左起第七人(留着小胡子)

伦敦 (1940年8月):A.W.,左起第七人(留着小胡子)

八月份,德国飞机几乎每晚都来访。这些飞机有两个发动机,由于我未知的原因,它们不同步,产生的脉动产生了一种特有的嗡嗡声效果。我确信当时听到过它的人都无法忘记。尽管高射炮火声很大,我已经习惯了,它并没有妨碍我睡觉。尤其是一个晚上,当我已经上床睡觉时,我听到空袭警报,然后是一架德国飞机的嗡嗡声,很快就被高射炮火的雷鸣声淹没了。后者会暂时停止,使得嗡嗡声间歇可闻。我想起了理查·施特劳斯 (Richard Strauss) 的《蒂尔恶作剧》(Till Eulenspiegel),其中轻松、嘲弄的蒂尔主题在反对他的力量喧嚣中反复出现。我对那架德国轰炸机的命运产生了兴趣。每次它的存在再次可闻时,我都感到激动:在我看来这是精神战胜物质的胜利。

我在伦敦各处走了很远很广。我再也没有机会在那里待这么长时间了。我参观了它许多可爱的大小公园。我也去了国家美术馆 (National Gallery),有时去听从中午到一点举行的音乐会,以弥补晚间演出的缺乏。我不时去法国领事馆打探白城居民命运的线索。我受到了礼貌的接待,但一无所获;也许他们知道的并不比我们多。

如果我们的法国人不和女人发生点风流韵事,他们就几乎不配这个名字了。法国人在爱情方面的崇高声誉加上男性相对短缺,再加上穿制服男人的魅力,结果是猎艳并不困难。此外,它们是免费的,因为我们几乎没有钱或根本没钱并非秘密。农家子弟,占了白城的大多数,通常很平和,一般几乎不离开营地,但寻找任何可能机会的城里小伙子并不缺乏。他们一离开营地,就有女人来接他们。他们中的一些人摆出久经沙场的虚张声势:当警报响起,女人们想去避难所时,这些吹牛者会拒绝,说他们已经经历过一百次了。后来,当轰炸加剧时,这些勇敢的小伙子们(至少,根据我从他们那里听到的私房话)改变了腔调:这次,是他们想去避难,而女人们会说:“但是亲爱的,你已经教会我不害怕了!”

当然,这些接触并非总是没有风险的。我们中的一个,有一天去看医生,被告知:“好吧,老兄,你得了淋病。”“天哪,”他回答,“我从没想过英国女孩会这样。”

九月轰炸加剧了,首先是在贫困的东区 (East End) 街区。我和一个朋友去察看损失。虽然无限更糟的情况还在后面,但这已经是一幅悲惨的景象了。所谓的伦敦闪电战 (London Blitz) 发生时,我碰巧在里士满公园 (Richmond Park) 散步。那天下午,戈林 (Göring) 向伦敦上空 unleashing 了他的庞大舰队。多亏了英国的雷达 (radar),它遭受了如此严重的损失,以至于他没有再试。后来发现,他大量的飞机在到达伦敦之前就被拦截了,但剩下的足以制造相当壮观的景象。懒洋洋地躺在公园的草地上,我看到整个天空充满了互相追逐的飞机。不时地,其中一架会盘旋着从空中坠落;有时我能看到一个伞兵跳伞。那天晚上,从里士满回城的公共汽车或船只都找不到了。我一路走回去,沿着泰晤士河岸。那是一个异常宁静祥和的夜晚。

对我们这些在白城的人来说,离开的谣言似乎越来越具体了。丘吉尔发表了他著名的演讲,说“我们将在海上和大洋上战斗……我们将在海滩上战斗……” 在收音机里听到他的话,我确信入侵已经开始了。我们被告知我们将离开伦敦。这是否意味着我们将登船去法国?似乎同样可能的是我们将被送往集中营。尽管法国和英国朋友们坚持建议,我已下定决心,如果我的同伴们被遣返,我将和他们一起走。我计划一到法国就派人去接埃夫琳和阿兰,然后和他们一起去美国。除非我加入戴高乐的部队,否则我看不到留在英国的任何方法。即使我能够接受这个想法,我也几乎无法指望在这种情况下让埃夫琳来找我,甚至无法有效地与她沟通:作为被占领区,帕尔塞与英国的所有通信都被切断了。此外,我的好奇心被激起了。在英国,我们对法国发生的事情一无所知,仿佛我们在另一个星球上。无论是读报纸还是与朋友交谈都无法阐明这个问题。简而言之,我渴望看看法国到底发生了什么。

我完全没有任何身份证件。为了为可能的离开做好准备,我让营地办公室的一个战友用我的真名准备了一张卡片,证明我刚刚从肺炎中恢复过来,并注明了我接受治疗的医院名称。有了这张卡片,当离开的时候到来时,我毫不费力地登上了去利物浦 (Liverpool) 的火车。在利物浦有两艘漂亮的医疗船,“斯芬克斯号”(Sphinx) 和“加拿大号”(Canada),是贝当派来接我们的。发现自己与我在白城交到的最好朋友分开了,我真的很难过。

这是我一生中最接近邮轮旅行的一次经历。船舱是为军官和重伤或重病者预留的;但我毫不费力地为自己找到了一个通风的地方。食物充足。因为我所谓的肺炎,我被拍了X光片;没有发现病灶。

“加拿大号”,所有灯都亮着,顶层甲板上画着一个巨大的白色十字,沿着一条由英国人、法国人和德国人商定的精心策划的航线航行。我们首先向北行驶。在爱尔兰 (Ireland) 海岸附近,我们目睹了两名飞机被击落、漂浮在救生筏上的英国飞行员获救。我相信他们伤得不重,但尽管如此,能得到真正医生照料的前景还是让他们很高兴。完全绕过爱尔兰后,船只沿着葡萄牙 (Portuguese) 然后是西班牙水域向南航行,一直到直布罗陀 (Gibraltar),那两名英国人在那里下了船。在奥兰短暂停靠后,船只再次驶向西班牙水域,最后驶向马赛,我们在船上待了两周后在那里靠岸。我的大部分时间都花在晒日光浴上了。

埃夫琳·韦伊写给A.W.的最后一封战时信件(1940年6月)

埃夫琳·韦伊写给A.W.的最后一封战时信件(1940年6月)

我以为我的父母和妹妹在图卢兹 (Toulouse),他们在维希待了一段时间后确实去了那里。在伦敦,以及后来在奥兰,我曾试图联系他们,告知我将乘坐“加拿大号”抵达。船靠岸时,我惊讶地看到他们正等着我。他们对我喊道:“奥斯卡在这里等你。”“奥斯卡”是我们对警察的代号。

后来我得以重构当时发生的事情。我的母亲,一如既往地担心,一直缠着许多人打听我是否真的在船上。当然她什么也没打听到,但在码头上等待时,她听到某个军官、警察或官僚说:“我们也在找一个叫安德烈·韦伊的人。” 她没有意识到他是为了她而在打听我,误以为他是“奥斯卡”。在她的警告下,我回到我 modest 的行李旁,赶紧销毁了一位朋友托我转交给他家人的信。我不知道这条信息对他有多重要;他从未弄清楚为什么他的家人没有收到它。

什么也没发生。我们被带到营房,并获得了几个小时的自由,我和家人一起度过。第二天,出示了在伦敦伪造的卡片后,我被正式遣散了。像我所有的同伴一样,我领到了一套用粗糙蓝色军用布料做的西装,这是每个退伍士兵都有权获得的。它被称为“贝当装”("Pétain")。我必须说明我的职业。早在去年冬天,甚至在我回到法国之前,甚至在我任何确切信息可能传到法国之前,我就已经被解除了我在斯特拉斯堡的职位——据我后来被告知,是根据达拉第的个人命令。尽管如此,我说“教授”,这似乎暗示我是国家雇员。反犹法律,凭借它我无论如何很快也会被解雇,当时尚未宣布。结果,我无权获得授予每个退伍士兵以帮助其回归平民生活的小笔款项。我没有提出任何异议。当主持仪式的老军官把“贝当装”递给我时,他对我说:“你可以用它去钓鱼。”

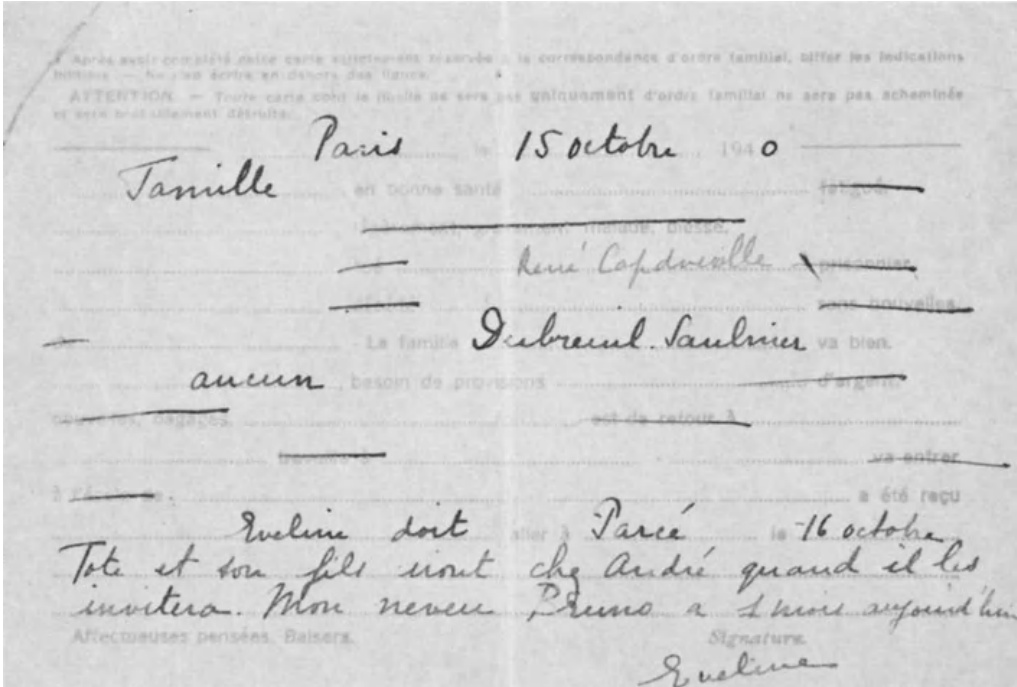

埃夫琳·韦伊寄给西蒙娜·韦伊的区间明信片(“德国佬明信片” - carte bochtale)(1940年10月)

埃夫琳·韦伊寄给西蒙娜·韦伊的区间明信片(“德国佬明信片” - carte bochtale)(1940年10月)

告别武器

(A Farewell to Arms)

我又成了平民,而且是失业者。我的父母承担了我的经济问题。他们不习惯和我讨论他们的财务状况;我接受了他们的帮助,没有问问题,当然希望有一天能够偿还他们。

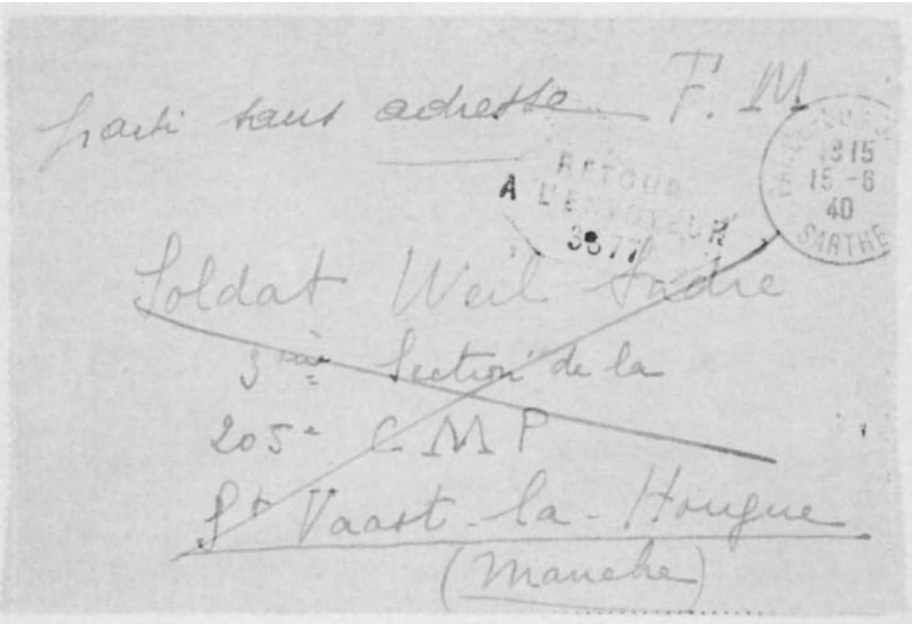

自六月以来,我一直没有埃夫琳的消息。她那个月写的最后一封信,用了我正确的军事地址,七月份被盖上“已迁,无转寄地址”的戳退回给她了。事实上,整个法国军队都已迁走,没有留下地址。我至今仍保留着这份象征性的文件,为未来的历史学家保存着。埃夫琳不知怎么得知了我在英国。九月,布吕隆 (Brûlon) 当地一位寻找水源者 (water diviner),同时也是邮递员,证实了这一事实并预言了我的归来——甚至,显然,大致描述了我将要走的路线。他配备了一张欧洲地图和他的探矿杖 (divining-rod),利用一张照片和个人最后已知位置来定位失踪人员。埃夫琳只提到了瑟堡,但显然探矿杖追踪了我的路径穿过英国,然后到达地中海。这有多少可信度呢?不幸的是,这次咨询没有任何记录存在。

十月初,"自由法国" 和 "被占领法国" 之间的通信刚刚被授权,但仅限于 "区间家庭卡" (interzonal family cards),亨利·嘉当称之为 "德国佬明信片"¹³ (cartes bochtales¹³)。这些是预先印制的卡片,提供与法国生活相关的程式化信息选择:从“——身体健康/已阵亡/受伤/被俘”到“——已通过/未通过——考试”,后面是两行“个人通信”("personal correspondence"),然后是两种结束语选择,“爱与亲吻/深情地”("Love and kisses/Affectionately")。这些卡片刚刚分发不久,到目前为止还没有一张到达目的地。

除了与埃夫琳沟通的问题,我还专注于寻找去美国的方法——如果可能的话,合法地去。似乎没有什么是容易的:护照、签证、交通。战争一开始,斯特拉斯堡大学就迁到了克莱蒙。虽然我不再与它有任何官方联系,但我的同事们在那里;此外,克莱蒙靠近维希,因此离法国自由区和被占领区的分界线不远。无论如何,埃夫琳都必须越过这条线才能与我团聚,如果需要,我自己也准备好越过它,尽管这会带来明显的风险。我给亨利·嘉当发了电报,并乘火车去了克莱蒙。

我不认为“奥斯卡”构成严重威胁;尽管如此,我妹妹未能准确确定我获得的缓刑的确切含义。我仍然需要“服刑”并非完全不可能,在当时的政治气候下,一次告发可能会带来不愉快的后果。我一在克莱蒙下火车,嘉当就说:“小心,你可能会被发现。” 我向他解释了我的策略:我决定让自己处处散发出极度安全感的样子。如果我显得在躲藏,那可能会给某个乐善好施的潜在告密者提供一个谨慎告发的想法。这是我不想冒的风险。我去拜访了所有朋友。虽然丹容院长不再是“我的”院长,但他向我保证了他的支持,并信守诺言:他亲自陪我去了维希的教育部。

这时,甚至冬天来临后更是如此,维希是一番奇特的景象。主要酒店被改造成政府办公室,床被移走了,但洗脸盆和坐浴盆 (bidets) 完好无损。由于中央供暖不工作,安装了炉子,其排气管穿过专门切割出来以容纳它们的窗玻璃。所有这些伸出来的管道使得外墙看起来怪异而多刺。

毫无疑问,感谢丹容,我在教育部受到了很好的接待。维希的人大多是善意的人,有时甚至是戴高乐派。无论如何,他们并不反对通过将像我这样的案子出口到美国来处理它们。斯特拉斯堡大学校长、同时也是教育部秘书长的泰拉歇 (Terracher) 提供了帮助和鼓励。我也见到了贝兰 (Belin),毫无疑问是在我妹妹的推荐下,她在战前与他通信了一段时间。她很看重这位工会活动家 (trade-unionist),一个诚实且非常值得尊敬的人,他唯一的错误在于认为他作为贝当内阁的一员能够做些好事。贝兰这样向他的一位同事介绍我:“这是某某某,一位和平主义者;这是安德烈·韦伊,良心反战者。” 他承诺支持我的护照申请。我不知道他是否曾有机会为我出面干预。

埃夫琳的哥哥勒内·吉莱 (René Gillet) 当时和他妻子以及他们刚出生的儿子布鲁诺 (Bruno) 在维希。维希不大;我在公园里偶然遇到了勒内。他是一名现役中尉,不久后将前往叙利亚。稍晚一点,我收到了父母的电报:“外甥布鲁诺一个月了。” 他们刚刚收到埃夫琳的第一张区间明信片。不知道在“个人信息”栏该写什么,她写了:“我的外甥布鲁诺一个月了”;我的父母确信这是一条紧急的密码信息,毫不耽搁地把它转给了我。

除了我的个人问题,还有布尔巴基的生存需要考虑。自1938年9月迪耶勒菲大会以来,就没有开过会了。我们内部公报《部落》的第一期由迪厄多内于1940年3月编纂并分发,至今没有后续期刊出现。我们伟大著作的第一分册已经由弗雷曼出版了。充分意识到我们期望它扮演的角色,并为了纪念欧几里得 (Euclid),我们称之为《数学原本》(Éléments de Mathématique)。第二部分刚刚出版,或者即将出版。1940年秋天,我们需要盘点情况并召集我们的小组,在环境允许的范围内,以期继续我们的工作。幸运的是,我们中有几个人当时在克莱蒙。德尔萨特,不被允许返回南锡(那里在“禁区”("forbidden zone")),在格勒诺布尔 (Grenoble) 代替战俘法瓦尔 (Favard)。我们决定举行一次大会,将居住在该地区的才华横溢的年轻数学家洛朗·施瓦茨 (Laurent Schwartz) 加入我们的行列。这个计划几乎落空,因为德尔萨特给我发了一封电报说“同意在克莱蒙开会”。“大会”(congress) 这个词,带有政治内涵,在维希法国是禁忌。我被传唤到地区军事指挥部,我去的时候以为是关于我的护照申请的事情,当时护照申请必须得到军事当局的批准。一位军官问我:“你认识一个叫德尔萨特的人吗?” 当我肯定地回答后,他要求我解释那封电报。芬兰的记忆回到了我的脑海。尽管如此,在我回答并请丹容为我担保后,我被礼貌地打发走了,我们的“大会”按计划举行了。

然而,我最紧迫的担忧是与埃夫琳沟通。区间明信片远远不够用,其他沟通方式缓慢且不可靠。我去了维耶尔宗 (Vierzon),它横跨分界线。检查站是一座由德国士兵守卫的桥梁。桥上交通繁忙,既有合法的也有非法的。在自由区这边,我遇到了市长,他向我保证我的问题很简单。他主动提出带一封信给埃夫琳,承诺在另一边寄出。按照他的指示,我请埃夫琳去维耶尔宗一个特定地址报到,从那里她将被带到自由区。收到我的信后,埃夫琳去了巴黎,当然带上了阿兰,还有她的母亲,她想再见见她的儿子勒内和他的妻子,以及著名的布鲁诺。在巴黎,他们得到了相互矛盾的建议,甚至被告知应该联系德军司令部 (Kommandantur)。从那里他们去了维耶尔宗。但那时我给她的地址已经没用了;边境向导一定被抓了。幸运的是,在维耶尔宗,这条线只由正规德国军队守卫:稍晚一点,党卫军 (SS) 接管了,控制严厉得多。任何非法越境的人都可能被枪杀,但更有可能被送往集中营,期限不定。这足以让人犹豫。然而,只要愿意支付现行价格,就不乏走私者 (smugglers)。在关键时刻,一个农家女孩吸引了值班士官的注意,埃夫琳、她的母亲和阿兰得以越过——即使并非毫无疑虑,至少也安然无恙。

我收到一封从伊苏丹 (Issoudun) 发来的电报,宣布埃夫琳抵达自由区。我去接她,在一个她必须换乘火车的火车站找到了她。自瑟堡以来我们没有见过面。我们住在离克莱蒙不远的塞拉 (Ceyrat),在一家食物仍然充足的旅馆里——不像城里,食物已经很匮乏了。另一方面,那是一个严酷的冬天,唯一的暖气来自晚上必须熄灭的炉子。清晨我会强迫自己起床点燃我们的炉子。当我失败时(这种情况相当频繁),整个房间会充满烟雾,我们不得不等待更专业的服务员来解救我们。当然,我们在床上吃早餐,依偎在我们能找到的所有毛织品下。迪厄多内住在隔壁房间,清晨黑暗中他看起来样子古怪:裹着数量惊人的毛衣,他还戴着一顶厚羊毛织的睡帽,几乎遮住了他所有的部分,只露出眼睛、嘴巴和鼻子。但我们在离旅馆很近的雪林里散步,足以弥补这些微小的不适。

与此同时,我一回到法国就联系了各位美国同事。我收到一封电报,提供给我社会研究新学院 (New School for Social Research) 的一个教职,并建议我在最近的美国领事馆申请“非配额”("non-quota") 签证;那是在里昂 (Lyon)。我听说过新学院,知道它是一所自由派机构,成立不久,主要致力于社会科学。我不认为那里教数学,但这 hardly a time to quibble。然而,在领事馆,我 неприятно 惊讶地得知,根据美国法律,除非申请人能证明目前持有教职,否则不能授予“非配额”签证。一月份我已被解除在斯特拉斯堡大学的职位。这位领事,对所有拼命寻求签证的大量犹太人显然缺乏同情心,以此为由——或者说借口——拒绝了我的申请。在此期间,埃夫琳来找我了,我们收到了我们的护照,经维希当局正式批准。在马赛,我的父母成功地为埃夫琳、阿兰和我预订了开往马提尼克 (Martinique) 轮船的船票。我给新学院发了电报,被指示前往马提尼克;与此同时,学校会看看能做些什么来获得美国签证,他们无疑会在华盛顿为此游说。于是我们动身去了马赛。

维希刚刚通过了第一批反犹法律,我已经在克莱蒙的大学里看到了它们的执行。所有法国大学的院长都被要求列出在他们机构任教的所有犹太教员,作为迫使他们辞职的第一步。许多院长通过要求所有同事表明自己是犹太人还是非犹太人找到了出路。这是一种体面的做法;尽管如此,我一直认为,没有一位院长采取“我从未知道你们中谁是犹太人谁不是,我也不想知道。我特此辞去院长职务;让别人来执行这项任务吧,如果他愿意的话”的立场,是对法国大学荣誉的一种悲哀反映。我不相信选择这条道路的院长会承担任何真正的风险。正如沙法列维奇 (Shafarevitch) 曾经说过的,在这样的政权下,有很多情况下,人可以,没有任何真正的风险,要么稍微挺直腰板,要么稍微多弯腰。无论如何,在维希政权下,即使那些因种族原因失去教职的人,人身安全仍然是有保障的;这种情况将在1942年随着全面占领的到来而改变。与此同时,马赛已经挤满了潜在的移民,并非所有人都是犹太人或外国人。他们不仅挤满了美国领事馆的候见室,还有许多其他领事馆。稍晚一点,一位声誉卓著的马赛商人,碰巧是暹罗 (Siam) 的名誉领事,想出了一个巧妙的计划,出售(价格相当高)完全真实的暹罗签证。我至今仍保留着我父母盖有其中一张签证的护照,这签证和去月球的签证没什么两样。一些难民凑钱租了一栋别墅,他们将其命名为“望签别墅” (Chateau Espère-Visa)。

我也——虽然不抱太大希望——去了马赛的美国领事馆。这次我运气好多了。领事是罗斯福派来的人,其明确任务是拯救因战争而处于危险中的欧洲知识分子。在我第一次请求时,并且无疑是藐视所有规定,他授予了我“配额”(quota) 签证。

尽管几位朋友悲观预测,我们的准备工作就这样完成了。我们的船票预订在“温尼伯号”(Winnipeg) 上,它和它的姐妹船“威斯康星号”(Wisconsin) 构成了骄傲的法国横渡大西洋总公司 (Compagnie Générale Transatlantique)(俗称“横渡公司” - "Transat") 的全部舰队。“温尼伯号”和“威斯康星号”是两艘往返马提尼克的客货两用“香蕉船”("banana boats")。埃夫琳用一张“德国佬明信片”向她母亲(她已经回到帕尔塞)宣布了她即将出发的消息:“阿兰要上海军学校了。” 作为回复,她收到一张卡片说:“安德烈的孩子们在亨利叔叔家。” 这些“孩子”是我的书。在去与我汇合的路上,埃夫琳在巴黎安排了将我的图书馆运到恩里克·弗雷曼家,得到了我父母忠实清洁女工的帮助。大约在同一时间,弗雷曼寄给我我关于拓扑群上积分的书的前两本样书,我因此得以将它们带到美国。

就这样,一月底,我们登上了“温尼伯号”,备齐了所有圣礼和一大桶果酱——实际上并非果酱。在我们逗留克莱蒙期间,食品短缺虽然不严重,但已经开始显现。每个人总是在寻找划算的交易。这时我的岳母正忙着给她巴黎的朋友们寄食品包裹,她会用“德国佬明信片”告诉我们:“科利丹-雷¹⁴一家 (Colidan-Rée¹⁴ family) 一切安好。” 有一天在克莱蒙,传出消息说著名的蜜饯工厂“塞维涅侯爵夫人”(Marquise de Sévigné) 正在出售二等蜜饯水果。我们排队等候(时间不算太长)得到了回报,得到了一桶美味的糖浆浸渍水果,这对我们持续数周的航行饮食是一个重要补充,因为船只遵守维希法律规定的定量配给——这意味着那些不那么有远见或不那么幸运的乘客早餐只能吃干面包。一位爱开玩笑的乘客评论说,“横渡公司”的新座右铭是:“自备食物。” ("Bring your own food.") 另一方面,这艘因环境所迫成为“横渡公司”舰队精华的船只,配备了该航运公司最顶尖的人员。在餐厅里,迎接我们的是“诺曼底号”(Normandie) 的首席餐厅领班。每天晚上,无论多么难以忍受的炎热,他都坚持晚餐时穿夹克打领带。毫无疑问,他因为不能坚持要求穿燕尾服 (tuxedos) 而痛苦。

这并非我们航行中唯一特殊之处。我们悬挂着停战委员会 (Armistice Commission) 的黄旗航行。(和平时期,黄旗表示“船上有瘟疫”。)这次,船上没有货物,而是有300名水手被派去接替“圣女贞德号”(Jeanne d'Arc) 的船员,这是罗贝尔海军上将 (Admiral Robert) 舰队的主要组成部分。在美国的支持下,这个人使马提尼克和瓜德罗普 (Guadeloupe) 处于贝当的控制之下。对大多数乘客来说,马提尼克并非最终目的地。他们都有计划,许多人有秘密。法兰西学院的生理学家安德烈·马耶 (André Mayer),与他的妻子和儿子同行,像我一样希望能再次在美国教书。来自利摩日 (Limoges) 的瓷器制造商布洛赫 (Bloch),指望商业联系能让他立足。一些人希望加入戴高乐的部队,要么一直去美国,要么通过马提尼克本身的渠道。科尼利翁-莫利尼耶 (Corniglion-Molinier) 就是这种情况,他后来将成为戴高乐的航空部长。一些人,毫无疑问,只是离开一个不适合人类居住的大陆。一位极其沉默寡言的乘客戴着的单片眼镜足以引发广泛谣言,说他是希特勒的追随者。据说他抽的香烟上印有卐字 (swastika)。

乘客太多了,像我家这样的家庭无法独享一个船舱。船舱按性别分配,通过非正式安排使夫妇能够不时享受隐私。九岁的阿兰几乎所有时间都和水手们在一起,在他们中间很受欢迎;他们教他打绳结。

当我们通过直布罗陀海峡 (straits of Gibraltar) 时,水手们私下透露,他们中的一些人跳海了,希望被英国船只捞起,以便能加入戴高乐派海军。在卡萨布兰卡 (Casablanca),我们的船在港口停靠了三天。我们本想去参观梅克内斯 (Meknès) 或马拉喀什 (Marrakesh),但被告知我们在此港口的逗留可能会缩短,所以我们只好满足于参观拉巴特 (Rabat) 及其老城。阿兰从未忘记拉巴特的鹳鸟 (storks),它们喙部发出嘈杂的嗒嗒声。

“温尼伯号”不是一艘快船。花了两个多星期才到达法兰西堡 (Fort-de-France)。那时,这是一个美丽、地理位置极佳的城市,低矮的建筑环绕着一个广场,我们在那里一杯接一杯地喝潘趣酒 (punch)。我们对市场的参观着迷,那里有各种各样的鱼、香蕉和各种颜色的水果。通过我妹妹的朋友贝尔歇医生 (Dr. Bercher),我得到了一封给德埃塔日 (Des Étages) 的介绍信,他在岛上因杀死了一个对父亲之死负有责任的总督而闻名。我不知道他为此不得不在监狱里待了多久。他的妻子是法国人,他们以最大的善意接待了我们,带我们去附近的海滩游泳和航行。在他妻子经营的一家小企业的掩护下,他组织了一个网络,将志愿者带到圣卢西亚 (Saint Lucia) 领土,从那里他们可以继续加入戴高乐的部队。德埃塔日最终被捕并被监禁,我相信条件很恶劣;解放后他担任马提尼克副代表 (Deputy from Martinique)。

像我们一样,“温尼伯号”上的许多乘客都在寻求前往美国的通道。这样的交通工具很难找到,昂贵且不舒适。幸运的是,几天后,罗贝尔海军上将注意到我们向他的臣民展示并非所有法国人都支持贝当,从而挫伤了他们的士气,于是命令我们毫不迟延地登上“温尼伯号”。在这方面,我们比下一艘船“威斯康星号”的乘客幸运,后者被海军上将送进集中营待了几个星期。我们接下来在瓜德罗普停靠了三天,这让我们有机会游览了该岛,然后我们被带到维尔京群岛 (Virgin Islands) 的美国领土圣托马斯 (Saint Thomas),二月底,在海上航行了一个多月后,我们在那里告别了“温尼伯号”。

尽管圣托马斯直到相当近期还是丹麦属地,我们准备好在那里预尝可口可乐文化了。天气闷热难当,但可口可乐却很匮乏;也许美国海军 (American Navy) 把它们都喝光了——尽管绝非排除了其他更强劲的饮料。我能给阿兰的只是一点温热的百事可乐 (Pepsi-cola),在一个挤满了醉醺醺水手的酒吧里。令阿兰高兴的是,其中一个水手试图骑马进入酒吧。一艘美国小船“卡塔琳娜号”(Catarina) 把我们带到波多黎各 (Puerto Rico),正好赶上获得开往纽约的定期班轮上最后三个铺位。海面相当颠簸,埃夫琳几乎无法离开船舱。早上我带阿兰去吃早餐时,我们被领到一张丰盛地摆放着果酱罐的桌子旁,一位美国女士已经坐在那里了。阿兰,习惯了“温尼伯号”上的贫乏条件,瞪大眼睛盯着那些蜜饯,问我:“那些都属于那位女士吗?”

注释:

- ¹ Munich conference: 指1938年9月英、法、德、意四国首脑在慕尼خ签订的协议,将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给德国,试图以此避免战争,成为绥靖政策的象征。

- ¹ Self: 在印度教哲学(尤其是《奥义书》和《梵歌》)中指终极的、真实的自我,即“梵” (Brahman) 或“阿特曼” (Atman),超越个体经验和肉体存在。了知 Self 即获得解脱。

- ² 韦伊引用的《梵歌》诗节,强调神在正义衰败时会化身降世。

- ³ Avenue Edouard Daladier: 爱德华·达拉第是签署慕尼خ协定时的法国总理。以他的名字命名街道,在韦伊看来,象征着绥靖政策带来的不祥之兆。

- ⁴ Se non è vero...: 意大利语,谚语 Se non è vero, è ben trovato 的缩略,意为“即使不是真的,也编得很好”。

- ⁵ Ça chie en Norvège: 法国俚语,非常粗俗,大致意为“挪威那边情况糟透了/一团糟”。

- ⁷ Retz's memoirs: 指法国红衣主教让-弗朗索瓦·保罗·德·贡迪·德·雷斯 (Jean-François Paul de Gondi, Cardinal de Retz) 的回忆录,记录了17世纪法国投石党运动时期的政治阴谋。

- ⁹ 韦伊引用了法国诗人马拉美 (Mallarmé) 的诗句,原文是关于少女的,这里被戏谑地用于修女。

- ¹³ cartes bochtales: 结合了法语 cartes postales (明信片) 和 Boches (对德国人的贬称,类似“德国佬”),是当时对这种受德国审查控制的区间通信卡的讽刺性称呼。

- ¹⁴ Colidan-Rée: 可能是韦伊和家人用来指代食品包裹的暗语,结合了法语 colis (包裹) 和 denrée (食品)。