第二章 在高等师范学校(一个数学家的学徒生涯「André Weil回忆录」- Part 2 )

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

詹妮弗·盖奇 (Jennifer Gage) 英译自法文

译者致谢

我感谢罗珊娜·沃伦 (Rosanna Warren) 持续的支持与鼓励。在数学术语方面,我要感谢萨纳西斯·凯哈吉亚斯 (Thanasis Kehagias)——布尔巴基真正的后裔。最后,我深深感激韦伊博士本人的耐心和慷慨帮助。

J.G. (詹妮弗·盖奇)

目录

前言

第一章 成长岁月

第二章 在高等师范学校

第三章 初次旅行,初试写作

第四章 印度

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

第六章 战争与我:一出六幕喜剧

序幕

芬兰赋格曲

北极间奏曲

身陷囹圄

为国效力

告别武器

第七章 美洲;尾声

人名索引

第二章 在高等师范学校

(Chapter II At the Ecole Normale)

在“高师”("Ecole")——我们过去常这么称呼它——学生们被分成小组,共享学习宿舍。我首要关心的事,甚至在开学前,就是找到投缘的学友。我们有五个人:除了我自己,还有拉贝雷讷 (Labérenne)、德尔萨特 (Delsarte)、伊夫·罗卡尔 (Yves Rocard) 和巴尔博特 (Barbotte)(他入学考试第一,是我们的“酋长”("cacique" - 指成绩最优者,类似状元)。拉贝雷讷和我一起上过格雷维 (Grévy) 的预备班,是个思想开朗的高个子年轻人;他是个好伙伴,一点也不书呆子气。德尔萨特来自鲁昂 (Rouen),和我一样,只上了一年预科班 (taupe)。罗卡尔来自路易大帝中学 (Lycée Louis-le-Grand),他很快就在自己的储物柜里塞满了大大的黑色笔记本,上面已经用细小但清晰的字迹记录着他关于气体动理论 (kinetic theory of gases) 的想法和计算。我们四个人都不倾向于温顺。但我们的“酋长”就不能这么说了,他曾在凡尔赛 (Versailles) 上预科班:他是一位军人的儿子,尊重权威,不爱搞恶作剧;行政部门总是很看重他。这与我在凡尔赛的一些他的同学给我描绘的形象不同。他最终在我们这群人里感到相当不自在:在他眼里,我们一定显得是危险的异端。

找到学习小组后,我第二关心的就是图书馆。由著名的吕西安·埃尔 (Lucien Herr) 主管的人文图书馆,学生们极易进入。相比之下,科学图书馆——需要穿过一个几乎完全被大地懒骨架(我们称之为“巨兽”("mega"))占据的房间才能到达——每周只对学生开放一两个小时。负责的职员马塞尔·莱戈 (Marcel Légaut),后来写了许多灵修著作,以写博士论文为借口,设法把自己的职责减少到了最低限度。我第一次拜访我们尊敬的科学部主任韦肖 (Vessiot) ,就是告诉他这个最低限度是不够的。他以所罗门的智慧作答,特别为我设立了图书管理员助理(当然是无薪的)的职位,让我拿到了图书馆的钥匙,作为交换,只需承担名义上的保管职责。很快,我就习惯了长时间待在图书馆里,白天如此,有时晚上也如此。

图书馆主要通过交换协议,配备了来自世界各地的期刊;其他藏书也相当不错。我不知道为什么那里恰好有一套完整的战争年代¹ 的《时代报》(Le Temps)。我早已放弃了童年时从阅读保罗·德鲁莱德 (Paul Déroulède) 和报纸中获得的摇旗呐喊的情绪。此外,虽然我的父亲,典型的阿尔萨斯人 (Alsatian),仍然是一位老派的爱国者,但沙文主义 (chauvinism) 在我们家被认为是不可接受的。我父亲本人年轻时显然有过无政府主义 (anarchist) 的同情;他肯定支持过德雷福斯 (Dreyfus),并且仍然在某种模糊的意义上是一位激进社会主义者² (radical-socialist²)。无论如何,我们家几乎从不谈论政治,除非评论最新新闻。而且,我母亲的一个妹妹嫁到了德国 (Germany),住在法兰克福 (Frankfurt)。尽管战时法律禁止与“敌人”("the enemy") 进行任何联系,我的外祖母莱因赫兹 (Reinherz) 从未停止通过瑞士 (Switzerland) 获取消息。“德国佬”("Boche" / "Kraut") 这个词不属于我们的词汇。即便如此,能拿到那套《时代报》,我还是挺高兴的,这样我就可以第一手阅读战争期间灌输给法国公众的“洗眼液”(这是在“洗脑”("brainwashing") 这个词流行之前)(即宣传)。我承认,当我发现德彪西 (Debussy) 的文章一本正经地解释为什么德国音乐不配享有其声誉,以及埃米尔·皮卡 (Emile Picard) 的文章对德国数学说着差不多同样的话时,我有点惊讶。我着手寻找那份著名的宣言,它长期以来为反对“条顿野蛮人”("Teutonic barbarians") 的宣传火上浇油。这份出现在1914年的文本,由九十三位德国知识分子签署,旨在抵消轰炸兰斯大教堂 (Reims Cathedral) 对世界舆论造成的灾难性影响。这份文本总是被协约国引用,作为为轰炸辩护的骇人听闻的尝试。我发现它的语气是温和的;它恰当地对大教堂的损坏表示惋惜,其中只有一句话确实可以被认为是令人震惊的:大意是,即使是为了拯救一座大教堂,冒德国士兵生命危险也是不对的。这个想法在我看来确实是野蛮的。并非说,从抽象的角度来看,不能争辩一个人的生命比一座大教堂更有价值;这是一个形而上学的论点,虽然我不接受它,但可以为之辩护。在我看来,这句话的野蛮之处在于它明确指出要保护的生命是德国士兵的生命,而不是其他人的。我怎么会怀疑,同样的论点,用“我们的孩子”("our boys") 代替“德国士兵”,有一天会成为文明捍卫者的官方教条,并将在全世界范围内,通过类似的替换,无限增殖,催生出能想象到的最怪诞的讽刺画呢?

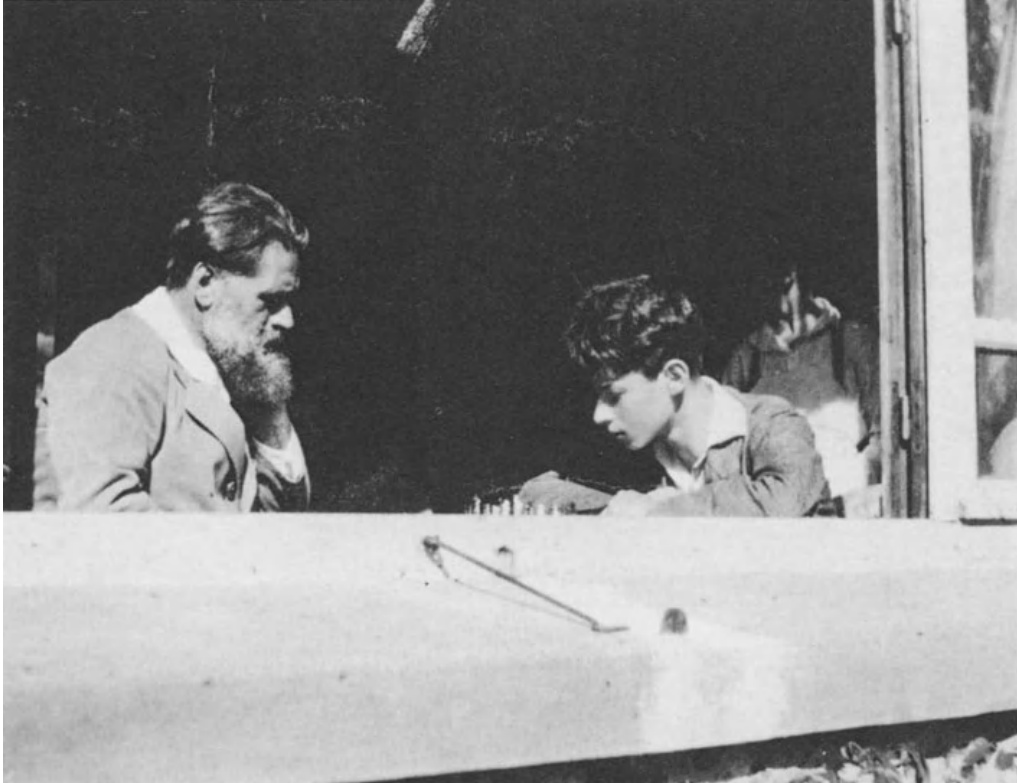

A.W. 在比利时 (Belgium) 度假期间下棋 (1922年)

A.W. 在比利时 (Belgium) 度假期间下棋 (1922年)

A.W. 和西蒙娜 (Simone) 在松树林中阅读 (1922年夏)

A.W. 和西蒙娜 (Simone) 在松树林中阅读 (1922年夏)

关于“宣言”("manifesto") 的结论,我在此记录下我很久以后在德国了解到的情况。首先,希尔伯特 (Hilbert),他在整个战争期间始终表现出极高的尊严,拒绝签名——尽管我不认为1922年时他的名字对我来说已经足够熟悉,以至于能注意到签名者名单中没有他。其次,有人告诉我,许多签名者,包括费利克斯·克莱因 (Felix Klein),并没有看到文本;他们只是被电话要求支持一项被说成是爱国义务的事情。只有那些对请愿书、抗议书和各种声明如何在知识分子中兜售毫无概念的人才会对此感到惊讶。

那么,回到我的“图书室”("bibli" - 我们对高师图书馆的称呼):碰巧,当我进入高师时,我对德语 (German) 有相当不错的实际掌握能力。我从未学过这门语言,但我的父母都说得很流利,习惯于在我们姐妹俩不该听懂他们谈话内容时使用德语——这是一种非常有效的语言教学方法!结果,我能够不太困难地使用德语书籍和期刊。此外,阅读若尔当 (Jordan) 使我比班上其他人占了优势。因此,我免修了古尔萨 (Goursat) 的课程,这门课通常被认为是新“入伍者”("conscripts" - 指新生)的必修课。我没有理由后悔这个决定。事实上,我们被给予了非常大的自由度,唯一的限制是知道如果在年底的执照考试 (Licence examinations) 中失败,就意味着失去在学校的位置,当然还有所有随之而来的特权。同年,我开始参加甚至参与阿达玛 (Hadamard) 在法兰西学院 (Collège de France) 的讨论班。这个讨论班确实是独一无二的,如果今天还在举办的话,仍然如此。

“讨论班”("seminar") 这个词因过度使用而变得相当廉价:如今讨论班多如牛毛。讨论班的历史至少要追溯到雅可比³ (Jacobi³)。在巴黎 (Paris),当我在高师以及之后很长一段时间里,只有一个配得上这个名字的讨论班,那就是阿达玛的。年初,我们在他位于让-多朗街 (Rue Jean-Dolent) 家中的图书馆见面,他分发数学论文让我们作报告。这些论文大部分是他从世界各地收到的抽印本——至少是那些在他看来值得讨论的。除此之外,他还添加了各种来源的题目,以及我们其他人提出的题目,因为他对建议相当开放。这些著作大部分是最近两三年发表的,但这个条件并非硬性规定。至于涵盖的主题,他的目标是尽可能广泛地展现当代数学的全景。如果说不是详尽无遗,那至少是他的目标。对于他宣布的每个题目,他都会征求志愿者,并常常简要解释为什么这篇论文激起了他的好奇心。题目分发完毕后,就确定了向小组报告的日期,经过一番闲聊,我们就都离开了。

那时讨论班每周举行一次;后来改为每周两次。参与者中有成就卓著的数学家,也有初学者。保罗·莱维 (Paul Lévy),曾是阿达玛的学生,是忠实的参与者之一。阿达玛表现得好像这些报告主要是为了让他个人了解情况;我们是向他陈述,尤其是为他而讲。只要解释得好,他什么都懂;当总结不清晰时,他会要求澄清,或者——并非罕见地——自己进行补充。他总是保留在最后加上自己评论的选择权,有时寥寥数语,有时则更从容。他从未表现出意识到自己的优越性:无论谁在作报告(我特意不用“讲座”("lecture") 这个词,因为在阿达玛面前,报告不可能变成讲座),都被视为平等对待。即使对我这个刚进高师不久就被接纳为参与者的黄毛小子也是如此——这可不是一般的青睐。我相信自己当时对多复变函数 (functions of several complex variables) 已经有了一些想法;我对多变量幂级数的收敛域做了一些观察(我认为是原创的,或许确实如此),推广了阿达玛关于单变量级数的经典定理;但更重要的是,我刚在高师图书馆发现了哈托格斯 (Hartogs) 的著作。尽管它们已经问世一段时间了,但在法国鲜为人知,也从未成为阿达玛讨论班报告的主题。我提议了这个题目,他欣然接受了我的建议。

那一年及随后的几年里,“图书室”和阿达玛的讨论班,是它们把我塑造成了一个数学家。我也上了其他课程:皮卡 (Picard) 在索邦大学 (Sorbonne) 的课,勒贝格 (Lebesgue) 在法兰西学院 (Collège de France) 的课。这两门课程,由两位截然不同类型的强大个性人物讲授,都很有启发性——但我一生中上过太多的课和讲座,认为没有必要一一描述它们。每周二下午五点,走进勒贝格的教室,我们都会钦佩地看着年迈的富卡尔 (Foucart),他刚用希腊铭文写满了黑板,正由两位忠实的学生搀扶着走出同一间教室。他是法兰西学院教授终身制时代最后一位幸存者,年纪离一百岁不远了;他的两位学生看起来也没年轻多少。冬天,在同一间教室里,还会有附近街区的醉汉进来取暖,因为讲座对公众无一例外地开放。他们毫无顾忌地打瞌睡,但对伴他们入睡的声音并非无动于衷——至少我们观察到他们在勒贝格的讲座里待不长,我们会打赌他们能坚持多久。我想没有人能坚持超过八分钟。

同年,我开始阅读黎曼 (Riemann)。在此之前一段时间,首先是在阅读希腊诗人时,我开始确信,在人类历史上真正重要的是那些真正伟大的思想家,而了解这些思想家的唯一途径就是直接接触他们的著作。此后我学会了相当大地修正这个判断,尽管我从未真正完全放弃它。然而,我的妹妹,她得出了类似的观点——要么是她自己,要么可能部分受我影响——一直坚持到她短暂生命的最后一刻。在我上哲学课的那一年,我也被庞加莱 (Poincaré) 的一句话所打动,它表达了同样极端的立场:“文明的价值只在于它们的科学和艺术。” 怀着这样的想法,一旦物质上和智力上力所能及,我别无选择,只能一头扎进过去伟大数学家的著作中。黎曼是第一个;我读了他的就职论文和他关于阿贝尔函数 (Abelian functions) 的主要著作。这样开始是我的幸运,我一直对此心存感激。这些著作并不难读,只要意识到每个词都蕴含深意:也许没有其他数学家的写作能与黎曼的密度相媲美。若尔当的第二卷是学习黎曼的良好准备。此外,“图书室”收藏了费利克斯·克莱因 (Felix Klein) 的一套很好的油印讲义,其中很大一部分只是对黎曼著作极端简洁性的一种相当散漫但富有智慧的阐释性评论。

在这一切之中,我努力不忘记梵语 (Sanskrit)。当时朱尔·布洛赫 (Jules Bloch) 在索邦大学教初级班。在那里我遇到了注定拥有辉煌事业的老学长乔治·杜梅齐尔 (Georges Dumézil)⁴。除了对语言基础知识的一丝不苟的教学,朱尔·布洛赫还不断地向我们展示他对印度语言和文明以及许多其他主题的闪耀观察。年底,希望利用部分假期阅读梵文文本,我去向西尔万·莱维 (Sylvain Lévi) 请教。他从书架上抽出一本红色天鹅绒装帧的小书。那是一本“本地”("native")(用当时流行的术语)版的《薄伽梵歌》(Bhagavad Gita)。“读这个,”他告诉我。“首先,如果你没读过它,你就无法理解任何关于印度的事情”——他顿了一下,脸上焕发出光彩——“而且,”他补充道,“它很美。” 借助朱尔·布洛赫借给我的一本词典,以及从高师图书馆借来的《东方圣书》(Sacred Books of the East) 的英译本,我在舍夫勒斯 (Chevreuse),一个叫做“拉甘盖特”("La Guinguette") 的地方,在我父母一两年前建造的小房子那片杂草丛生的大花园里,通读了《梵歌》。后来我得知,西尔万·莱维同情那些选择将这首诗视为《摩诃婆罗多》(Mahabharata) 后来增补的人:并非说这部庞大史诗的文本在几个世纪里没有被修改和增补;但是,西尔万·莱维想知道,怎么会有人看不出《梵歌》是这部作品的核心,而其余部分必然是围绕它构成的呢?这好比说果核是后来才加到果实里去的。

这首诗的美立刻打动了我,从第一行开始。至于启发它的思想,我觉得在其中找到了唯一能满足我心灵的宗教思想形式。我和妹妹是在没有任何形式的宗教教育或宗教仪式下长大的。除了我的祖母,一位善良的老阿尔萨斯妇女,她讲方言比法语更流利,并始终忠于传统,我们家没有任何东西能以任何方式让人回忆起我们的犹太背景 (Jewish background)。她非常疼爱我们,我小时候叫我“我的小羊羔” (mon hammele)。我记得她纯银色的头发,那么漂亮,以至于有一天一个理发师在街上拦住她,提出要买她的头发。她和我父亲的弟弟奥斯卡叔叔住在一起;我和妹妹很少见到她,也从未试图向自己解释那些在我们看来像是烹饪怪癖的东西。现在很难相信,但我确信直到十岁或十二岁,我才知道自己是犹太人 (Jewish),而当我发现时,我当然不认为这有什么重要性。我所说的“犹太人”,是指根据这些词语的传统定义,具有犹太血统;如今似乎每个人都按自己的意愿定义犹太性,巴黎大主教显然可以宣称自己是犹太人,而无需担心首席拉比是否同意。如果我小时候问过自己犹太教 (Judaism) 意味着什么,我无疑会得出结论,这个概念,连同其补充概念反犹主义 (anti-Semitism),与历史或人类学有关,与我无关。无论如何,我不会将它与宗教观念联系起来。事实上,德雷福斯事件 (Dreyfus affair) 发生的时间并不久远;我的父母一定对此记忆犹新,但他们从未谈论过,很长一段时间我对此一无所知。

另一方面,在中学里,我读了不少帕斯卡 (Pascal) 的书,先是《致外省人信札》(Provinciales),然后是《思想录》(Pensées)。我不仅钦佩他写作的美,也钦佩这位强大头脑锻造出的体系的连贯性。尽管如此,在钦佩这个信仰体系和想要信奉它之间,存在着一道无法逾越的鸿沟。然而,对于《梵歌》,我感觉仿佛可以全身心地进入它的世界。后来, благодаря 《梵歌》,我在印度感到宾至如归;很久以后,也 благодаря 《梵歌》,我妹妹的思想方式对我来说一点也不陌生。

我在高师的第二年只是第一年的延续,自由度甚至更大,因为我在一年内就通过了所有考试,我的时间现在完全属于自己。我一定是在第二年读了费马 (Fermat)。我们的主任当时在索邦大学开设一门关于李群 (Lie groups) 的课程。要是嘉当 (Cartan) 来教这门课该多好!但是变换理论 (transformation theory) 的教席是为韦肖设立的,而嘉当过于严谨,不愿侵占同事的领地。这门课或多或少被认为是我这个年级学生的必修课。我去了一次,无聊透顶,再也没回去过。我倒是定期参加朱尔·布洛赫在高等研究实践学院 (Ecole des Hautes Etudes) 开设的关于《吠陀》(Veda) 的课程。每周在楼梯间我都会与韦肖擦肩而过,他正上楼去教他的课,而我刚从朱尔·布洛赫的课上出来。我总是礼貌地向他问好。这并没有改善我在他心目中的地位。

我还听了梅耶 (Meillet) 关于印欧语言学 (Indo-European linguistics) 的讲座和西尔万·莱维关于迦梨陀娑 (Kalidasa) 的《云使》(Meghaduta) 的讲座。这两位老师都是无与伦比的。梅耶几乎已经失明——据说是因为解读了许多来自中亚 (Central Asia) 无法解读的文本——他会即兴演讲,向听众展示一些连我这个无知者也能分辨出是惊人原创性的观察。西尔万·莱维用他略带低沉的声音,逐句逐句地阅读和解释迦梨陀娑的诗。他首先会读梵文文本:对他来说,梵语是一门活语言,印度的学者 (pandits) 长期以来都记得他能在任何场合即兴发表的无可挑剔的梵语演讲。梵文之后是藏文 (Tibetan) 译本,在场的一些人,当然包括我,一个词也听不懂。然后是莱维的评注,最后他会提供一个法文翻译,总是既优美又精确。这首诗主要由一个恋爱中的夜叉 (Yaksha) 对“信使云”(标题中的 meghaduta)发表的长篇演说构成,云将把演说转达给他远方的挚爱。西尔万·莱维擅长展现这首诗的奇妙之处;我至今仍能听到他几乎低语般念出第十节的开头:

mandam mandam nudati pavanah...

法文是:

doucement doucement te pousse le vent (轻轻地 轻轻地 风儿吹拂着你)。

在高师的第三年通常用于准备教师资格考试 (Agrégation examination)。我的工作受到了这种要求的影响——并非说我花了大量精力准备年底必须参加的考试;而是做其他任何事情都让我感到内疚。因此我培养了对音乐的兴趣,并经常去听音乐会。有五六年的时间,家里让我学小提琴。我的外祖母莱因赫兹,对音乐充满热情,本身就是一位出色的钢琴家。很久以前,住在比利时时,她失去了她深爱的儿子,他既是出色的法律系学生,也是一位艺术家。他是他小提琴老师的得意门生,老师遗赠给他一把瓜达尼尼 (Guadagnini) 小提琴,我相信,在行家眼中,这琴堪比斯特拉迪瓦里 (Stradivarius)。外祖母虔诚地保存着这把琴,珍藏着希望,希望有一天她的某个外孙能证明自己配得上它。偶尔这把琴会被托付给我。它的音色美妙绝伦,但唉,我知道自己无法胜任这个挑战。一个人可以仅仅为了乐趣而弹钢琴,即使没有天赋,但小提琴至少需要一些天赋,而这正是我残酷地缺乏的。我尝试拉琴的努力让我既认识到音乐的美,也认识到自己无法重现这种美的绝望。我只好仅仅满足于聆听,并订阅了每周出版的《音乐周刊》(La Semaine Musicale)(现已停刊),上面不仅列出了巴黎音乐会的节目单,还附有对演奏作品简短而实质性的分析,以及

巴黎周日教堂礼拜的管风琴音乐节目单。我就是这样在圣雅克-迪奥帕教堂 (Saint-Jacques du Haut Pas) 第一次听到巴赫 (Bach) 的帕萨卡利亚 (Passacaglia)。一个全新的世界就这样向我敞开了。

教师资格考试包括四场解题考试和两场在评审团面前进行的讲课,主题选自中学课程。准备解题部分意味着复习往年的题目,其中大部分相当古怪。我做了适量这样的工作,并没有理由后悔。另一方面,课堂讲课环节是非常有用的练习,尤其是在经过深思熟虑的点评之后。这项练习教会人如何规划一个报告;人也从中学会——至少,应该学会——如何在黑板前举止得体:对着听众讲话而不是对着黑板,并强调自己认为重要的观点。作为高师的学生,以及后来我在斯特拉斯堡大学 (University of Strasbourg) 自己主持此类练习时,我都觉得它们非常有益。美国学生没有类似的要求,这常常让我感到困扰。1925年,我的口试部分是公开的,在圣路易中学 (Lycée Saint-Louis) 进行,我的一位同学来听我的讲课,看到一位评审团成员在一张纸上潦草地写了几个字,后来把纸留在了桌子上。我的朋友抓起那张纸读到:“他将成为内阁部长。” 幸运的是,这个预言,或者更确切地说,这个诅咒,没有成真。