第一章 成长岁月(一个数学家的学徒生涯「André Weil回忆录」- Part 1)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

詹妮弗·盖奇 (Jennifer Gage) 英译自法文

译者致谢

我感谢罗珊娜·沃伦 (Rosanna Warren) 持续的支持与鼓励。在数学术语方面,我要感谢萨纳西斯·凯哈吉亚斯 (Thanasis Kehagias)——布尔巴基真正的后裔。最后,我深深感激韦伊博士本人的耐心和慷慨帮助。

J.G. (詹妮弗·盖奇)

目录

前言

第一章 成长岁月

第二章 在高等师范学校

第三章 初次旅行,初试写作

第四章 印度

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

第六章 战争与我:一出六幕喜剧

序幕

芬兰赋格曲

北极间奏曲

身陷囹圄

为国效力

告别武器

第七章 美洲;尾声

人名索引

(献给挚爱的妻子的灵魂)

Pero nadie querra mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. (但没有人会想凝视你的眼睛,因为你已永远逝去。)

—— 费德里戈·加西亚·洛尔卡 (FEDERICO GARCIA LORCA)

前言

我的一生,或者至少是配得上这个称谓的那部分——尽管经历了各种变迁,却异常幸福的一生——始于1906年5月6日我的出生,止于1986年5月24日我的妻子兼伴侣埃夫琳 (Eveline) 的去世。如果说在我题献给她的这几页文字中,她出现的篇幅不多,那并非因为她在我的生命和思想中无足轻重;恰恰相反,几乎从我们初次相遇起,她就如此紧密地融入其中,以至于谈论我自己也就是在谈论她:她的存在与她的缺席,构成了我全部生命织锦的经线。我该说什么呢?只能说我们的婚姻是那种证伪了拉罗什富科¹ (La Rochefoucauld) 说法的婚姻吧?Fulsere vere candidi mihi soles...²

我的妹妹在这本回忆录中也着墨不多。无论如何,不久前我已向西蒙娜·佩特尔芒 (Simone Pétrement) 讲述了我对她的回忆,她将其记录在她那本出色的传记《西蒙娜·韦伊:一生》(Simone Weil: A Life)² 中;佩特尔芒的书里包含了许多关于我们童年的细节,在此赘述就显得多余了。孩提时,西蒙娜 (Simone) 和我形影不离;但我始终是哥哥,她是妹妹。后来我们见面的次数就少了,交谈时多半带着幽默的口吻;认识她的人都证明,她天生聪慧、充满快乐,即使当世界给她蒙上了一层无情的悲伤时,她依然保持着幽默感。事实上,我们很少进行严肃的对话。但是,如果说我对她青春期的喜怒哀乐一无所知,如果说她后来的行为常常让我觉得(或许有充分理由)简直是违背常识,我们之间却始终足够亲近,以至于关于她的一切,除了她的死亡,对我来说都不算真正的意外。她的死是我没有预料到的,因为我承认,我曾以为她是坚不可摧的。直到很晚我才明白,她的生命自有其运行的法则,也因此而终结。对她的轨迹,我不过是一个远距离的观察者而已。

我在此试图做的,仅仅是追溯一个数学家的智识历程——一个或许已经变得过于啰嗦,以博(我希望是善意的)年轻一代一笑的数学家。对于作家或艺术家而言,似乎没有什么比仔细审视其婴儿期的最初呢喃更重要了,此后,现代读者便期待着能窥探到主人公最私密的爱情生活。但我既没有让-雅克·卢梭 (Jean-Jacques Rousseau) 的性情,也没有他的才华;而且,那也不是记述一个数学家一生的方式。

我最初计划将这本回忆录结束于1941年3月,我和妻子及她的儿子阿兰 (Alain) 抵达纽约港之时。但我的学徒岁月(我的 Lehrjahre,同时也是 Wanderjahre³)并未那么早结束。我在说什么呢?我今天仍在学习:学习生活在我的回忆之中。愿仁慈的读者带着善意陪伴我……您的陪伴于我将弥足珍贵。

注释:

¹ 指法国作家拉罗什富科 (François de La Rochefoucauld),以其《箴言录》(Maximes) 闻名,其中对人性及婚姻常持批判态度。韦伊意指他们的婚姻证明了幸福长久的婚姻是存在的。 ² 拉丁文,出自古罗马诗人卡图卢斯 (Catullus) 的诗,意为“对我而言,那些日子确实阳光灿烂”。 ³ 德语,Lehrjahre 意为“学徒岁月”,Wanderjahre 意为“游学岁月”或“漫游岁月”,指德国传统手工业者学徒期满后的游历时期,也常用于比喻知识分子或艺术家的学习成长与游历探索阶段。

第一章 成长岁月

(Chapter I Growing Up)

我几乎从不记得我的梦境,而我对人脸的记忆力更是差得不能再差。是否出于同样的原因,我的童年记忆寥寥无几?确实,我一直认为人类的记忆存储空间有限,记忆的艺术既在于记住,也在于遗忘。

因此,我的童年记忆是零碎而稀疏的,并且开始得很晚。再说,我们又怎能确切地区分什么是真正回忆起来的,什么是后来听别人讲述、又不自觉地转化为虚假记忆的故事呢?我脑海中似乎有一幅模糊的画面,是1910年冬天,洪水将巴黎 (Paris) 塞纳河 (Seine) 附近的街道变成了河流。确实有可能我被带去观看这番不寻常的景象;但也许这幅图像只是对我后来听到的描述,或是某个杂志上的照片或插画的转置。

至于我的家世渊源,我只有些模糊而零散的概念:追寻我的“根”("roots")——用现在的时髦话说——从未吸引过我。我的两位祖父我都不认识。其中一位,亚伯拉罕·韦尔 (Abraham Weill),在我出生前就已在斯特拉斯堡 (Strasbourg) 去世。据说,作为阿尔萨斯 (Alsace) 犹太社区一位受人尊敬的成员,他经常被请去调解他人的纠纷。按照犹太习俗,他在第一任妻子去世后娶了她的妹妹,并与她生了两个儿子,我的父亲,然后是我的奥斯卡叔叔 (uncle Oscar)。我出生时,我的祖母和叔叔们早已带着家人搬到了巴黎 (Paris),他们行使了作为阿尔萨斯人的权利,选择了法国国籍 (French nationality)。我的父亲,贝尔纳·韦伊 (Bernard Weil)(不知在哪一环节,姓氏里的一个l丢失了)也做了同样的选择,并于1905年结婚。

直到1912年,我家都住在斯特拉斯堡大道 (Boulevard de Strasbourg) 19号,离东站 (Gare de l'Est) 不远。有一天,父亲带我在大道上散步时告诉我,我的名字来源于意为“人”("man") 的希腊语 (Greek) 词,这也是给我取这个名字的原因之一。他接着是否说了我必须证明自己配得上这个名字?我不记得了;但那无疑是他话语的意图,其含义也因此留在了我的记忆中。

父亲很早就决定学医,因此他懂希腊语:在他上学的那个年代,以及之后很长一段时间,不在高中 (high school) 学习希腊语是无法成为医生的。这项如今看来有些古怪的要求,不仅源于传统的延续,也因为医学术语中充斥着源自希腊语的词汇。作为家中唯一完成中学学业的人,父亲是在斯特拉斯堡,不得不用德语 (German),在人文中学 (humanistisches Gymnasium) 完成的学业。他也是在斯特拉斯堡开始了他的医学学习并服了兵役,很可能是在医疗部队,之后才来到巴黎。他几乎从不谈论他过去的这部分经历;但当他在1914年被征召入伍时,他只在救护队里靠近前线待了几周,就被一条规定调到了后方,这条规定影响了所有曾在德国军队服役的阿尔萨斯人:担心他们一旦被俘会被当作逃兵处理。

贝尔纳·韦伊医生 (Dr. Bernard Weil) 和塞尔玛·韦伊夫人 (Madame Selma Weil) 与他们的孩子安德烈 (André) 和西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

贝尔纳·韦伊医生 (Dr. Bernard Weil) 和塞尔玛·韦伊夫人 (Madame Selma Weil) 与他们的孩子安德烈 (André) 和西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

我不知道父亲除了能随口背诵《奥德赛》(Odyssey) 的第一行之外,是否还记得他古典学研究中的更多内容,但正是因为这些学识,他后来才能抄写我妹妹那些夹杂着希腊文引语的手稿。无论如何,在我印象中,只要身体允许,他总是全身心投入到他的职业实践中:直到1940年,他的阅读仅限于他忠实订阅的《医学报刊》(Presse Medicale)。他既没有时间,很可能也没有意愿去读其他任何东西。作为一名出色的全科医生,他因其诊断的可靠性而备受同事推崇。除了这项才能,他的和蔼可亲、坦率真诚,以及他无可挑剔的诚实和真正的善良,为他赢得了病人的爱戴,以及战争期间他所服务的各家医院人员的敬仰。

我的母亲于1879年出生在俄国的港口城市顿河畔罗斯托夫 (Rostov-on-the-Don)。她的父母都属于奥地利犹太人 (Austrian Jews) 群体,该群体是十九世纪德国文化 (German culture) 最璀璨的花朵之一。她的父亲是阿道夫·莱因赫兹 (Adolphe Reinherz),一位富裕的谷物商人,在婚前就已在俄国 (Russia) 站稳脚跟。他也是一位学者,我的外祖母一直珍藏着那本记录他希伯来语 (Hebrew) 诗歌的红皮笔记本。她生前,我常在她书房里看到这本书,但令我懊恼的是,在她去世很久之后我再去找时,却找不到了。在1882年的反犹骚乱 (pogroms) 之后,全家离开了俄国,先是定居在比利时 (Belgium),最终——在一个心爱的儿子去世后——落脚在巴黎,我的外祖父在我出生后不久便在巴黎去世了。从那时起,我那位有着迷人名字赫尔米娜 (Hermine) 的维也纳 (Viennese) 外祖母就一直和我们家住在一起。她是一位出色的钢琴家,自从在俄国度过的那段时期以来,她一直对俄语保持着浓厚的兴趣。正是这份兴趣点燃了她与著名生物学家埃利·梅契尼科夫 (Elie Metchnikoff) 及其妻子奥尔加 (Olga) 的友谊。奥尔加是一位有才华的画家,是欧仁·卡里埃 (Eugène Carrière) 的学生,也是她丈夫精彩传记的作者。我无法描述可爱的

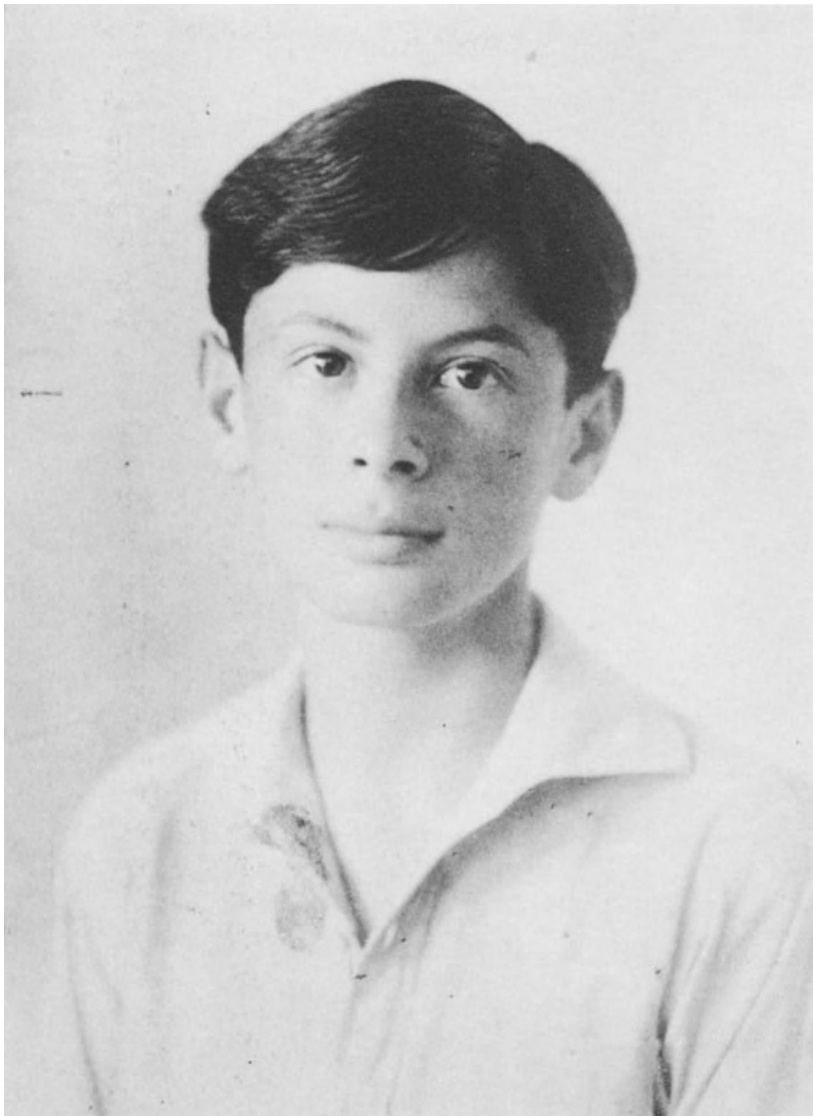

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

奥尔加·梅契尼科夫,而不提及她在我们婚后被介绍给我妻子埃夫琳 (Eveline) 时惊叹“多么漂亮的蓝眼睛!”的样子。同样来自奥尔加,我至今仍保留着她为我外祖母赫尔米娜画的那幅精美肖像,画中她那悲伤而又宁静甜美的表情,在普林斯顿 (Princeton) 的家中一直伴随着我。

至于埃利·梅契尼科夫,他于1916年去世,我对他唯一的记忆就是他漂亮的胡子;我甚至不确定这记忆是真切地关于他本人,还是关于我可能看过的他的某张照片。但我的父母从他那里感染了一种对细菌的恐惧,这种恐惧在我妹妹小时候达到了极端的程度。也正是梅契尼科夫,在听说计划为包括让·佩兰 (Jean Perrin) 和保尔·朗之万 (Paul Langevin)(仅举两例)在内的一些科学家的孩子们开办一个班级时,试图说服我的父母让我加入这所“天才学校”("school for geniuses")。对我来说幸运的是,这些计划最终落空了。

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) (1911年)

我的父母于1905年在巴黎结婚。这无疑是一桩“包办婚姻”,但不久之后就建立起了牢固的相互情愫,他们的婚姻一直是你能想象到的最稳定的婚姻之一。在那个时代,一个年轻医生,无论多么有才华,如果没有足够的资金来设立诊所和购买执业权,几乎是不可能起步的。我母亲的嫁妆就用于此目的,剩余部分则根据我母亲一位叔叔的建议进行了投资,他是巴黎证券交易所 (Paris Stock Exchange) 的经纪人,也是家庭的财务顾问。投资包括俄国和奥地利的政府债券,在当时看似是“可靠价值”("sure values");十年后,这些变成了“无价值”("non-values"),我妹妹和我就此还好好笑了一场。除了这一次,我们家里的谈话从未提及金钱。母亲去世后,我在一个壁橱后面发现了好几捆这些债券。

我的母亲或许正是我父亲需要的那种配偶。她精力充沛,即使在最微小的冲动中也充满激情,能够对家人付出无限的奉献,为家人画了一个魔法圈(幸运的是,我没过多久就得以逃脱),毫无疑问,除了在医疗实践方面,她在所有事情上都迅速取得了对丈夫的主导地位。他显然对这种安排感到相当自在,直到1940年被迫离开巴黎,使他不得不放弃执业,这在他的生活中造成了无法弥补的空虚,这种空虚因我妹妹1943年的去世而加剧。因此,所有关于家务、社交生活、旅行和度假的决定权都落在了我母亲身上。她在比利时 (Belgium) 接受了极好的文学和音乐教育,自然能流利地说法语 (French) 和德语 (German),英语 (English) 也不错。在巴黎,她显然是当时颇有名气的歌唱家罗丝·卡龙 (Rose Caron) 最好的学生之一,婚后多年她仍继续培养自己的声乐天赋;因此,至今我脑海里仍装着格鲁克 (Gluck)、莫扎特 (Mozart) 和舒曼 (Schumann) 的许多伟大旋律——尽管我自己从未能唱出一个音符。

我在相当早的年纪,四到五岁之间,学会了阅读,地点是在蒙鲁日-东站 (Montrouge-Gare de l'Est) 有轨电车的上层(由于未知的原因被称为“顶层”("imperial"))。这条如今38路公交车的遥远前身,从我们家通往卢森堡公园 (Jardin du Luxembourg),母亲几乎每天都带我们——我妹妹西蒙娜 (Simone) 和我——去那里散步。母亲会让我读沿途电车线路旁的店面招牌。我成了一个贪婪的读者,拿到什么就读什么。一次在海边度假时,父母很 amused 地发现我在阁楼里全神贯注地读马塞尔·普雷沃 (Marcel Prévost) 的《半处女》(Les demi-vierges)。是时候考虑给我提供更适合我年龄的教育了。

在必要的时间里,母亲密切督导我们的教育,以最明智的热忱投入这项任务。1912年,还没有计算机来给每个孩子分配特定的学校、班级和老师。经过 painstaking 的研究,母亲选择了一位杰出的小学教师,尚特勒伊小姐 (Mademoiselle Chaintreuil),她在蒙田中学¹ (Lycée Montaigne¹) 教十年级 (tenth form)。经过几个月的辅导,她认为我有能力,尽管年龄偏小一点,加入她在中学的班级。她是一位非常有教养的人,我母亲与她保持了长期且非常亲密的友谊——据我所知,比她与其他任何人的友谊都要亲密。我们叫她加布里埃尔阿姨 (Tante Gabrielle)。

她最喜欢的读物是阿米埃尔 (Amiel) 的《日记》(Journal)。有一天,母亲认为我在读写方面基础足够扎实,表达了对“算术”("arithmetic")(当时,对于那个年级,“数学”("mathematics") 这个词还未被使用)的担忧。尚特勒伊小姐让她放心:“关于那个科目,无论我告诉他什么,他似乎都已经知道了。”毫无疑问,她想到的是柏拉图 (Plato) 的回忆理论。

也是“加布里埃尔阿姨”,在学年结束时,送了我一本加斯东·博尼耶 (Gaston Bonnier) 的《简明植物志》(Simplified Flora),我带着它去了瑞士 (Switzerland) 的巴莱格 (Ballaigues)。也许这本书中巧妙的分类系统带给我的乐趣,不亚于它让我得以识别的高山花卉 (Alpine flowers);无论如何,我清晰地记得我和妹妹在那里探索的草地上点缀着的番红花 (meadow-saffron)。回忆起那次度假,更清晰的画面是,当我们走近时,从高高的野草中腾起的成群蓝色小蝴蝶,我却从未好奇到去查找它们的名字。

新学年开始时,我们已从斯特拉斯堡大道 (Boulevard de Strasbourg) 搬到了圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel),就在圣路易中学 (Lycée Saint-Louis) 对面,离我们钟爱的卢森堡公园 (Jardin du Luxembourg) 和蒙田中学 (Lycée Montaigne) 都不远。在我十年级 (tenth form) 学年结束时,决定让我跳过按常规本应进入的九年级 (ninth form),因为这被认为是多余的:并非我的父母想“拔苗助长”,像现在常见的那样,而是因为当时九年级的目的是巩固前一年的所学,并不会教我任何新东西;在那个更幸福的时代,这样的时间浪费似乎并不可取。因此,我直接升入了八年级 (eighth form)。

这个年级分为三个班,其中一个班由九年级最优秀的学生组成,由蒙贝格先生 (Monsieur Monbeig) 执教。我自然没有被分到这个小组。我的命运是被分给了一位和蔼的先生,他的胡子让他看起来像位族长。按照惯例,每个班每周都要根据一个主题(法语、算术、历史等等,每周不同)写一篇作文 (composition);每周根据这次作文的表现对学生进行排名。这个制度并非没有缺点,其中最主要的就是那些望子成龙的家长对这些排名的重视。然而,将竞争作为一种教学动力如今已失宠,而竞争精神在几乎所有领域却可能从未像现在这样激烈,这难道不奇怪吗?无论如何,我母亲得知第一次作文我排在班级第一名后,冲到校长那里,告诉他:“如果我儿子连九年级都没上,就能排第一,那一定意味着他所在的班级对他来说太容易了。我要求你把他转到另一个班;否则,他最终会无所事事。”惊讶的校长回答说:“夫人,这是第一次有母亲向我抱怨她儿子的班级排名太高了。”但我母亲不是那种能容忍别人反对她意愿的人,所以,违反所有规定,我发现自己被置于蒙贝格先生(地理学家皮埃尔·蒙贝格 (geographer Pierre Monbeig) 的父亲,他后来在1945年至1947年间成为我在巴西 (Brazil) 的朋友和同事)慈父般的管教之下。他是一位杰出的教师,充满了非传统的想法。为了进行语法分析,他发明了一套个人的代数符号系统,也许仅仅是为了节省他自己和学生的时间和精力;但在我回想起来,这种早期对非平凡符号系统的实践一定具有巨大的教育价值,尤其对一个未来的数学家而言。难道仅仅是巧合吗?在印度,帕尼尼 (Panini) 发明语法先于十进制记数法 (decimal notation) 和负数 (negative numbers) 的发明,而后来,语法和代数都达到了阿拉伯语世界中世纪文明所著称的无与伦比的高度?曾几何时,人们认为应该通过强迫幼儿谈论集合 (sets)、双射 (bijections)、基数 (cardinal numbers) 和空集 (empty set) 来为他们学习数学做准备。或许,在蒙贝格先生手下学习语法分析——包括词法分析和当时所谓的“逻辑”("logical")(即命题)分析——对我来说,准备得同样充分。无论如何,我必须说,后来我在乔姆斯基 (Chomsky) 及其追随者的著作中遇到的任何东西,对我来说似乎都不陌生。

然而,不要以为蒙贝格先生的教学水平远超我们的理解能力;我不认为他的教学中有任何过于抽象的东西。而且在周六下午——因为在那个幸福的时代,家庭和老师都不会被如今困扰人们的周末焦虑所纠缠(当时,周四不上学)——蒙贝格先生会给我们读冒险故事。那一年读的是《科科兰船长》(Le Capitaine Corcoran),母老虎路易松 (Louison) 的英勇事迹让我们紧张得坐立不安。有一次,黑板上出现了一个“脏话”("dirty word")。蒙贝格先生宣布,除非肇事者自首(惩罚肯定很轻微,大概不过是温和的责骂),否则下周六就没有路易松的故事了。我听到身后一个富家子弟的儿子承诺,如果他的邻居愿意挺身而出做替罪羊以挽救局面,就给他二十五生丁的报酬。也许这笔交易并未达成,但我对我们滑稽地称之为“正义”的制度的信心却从此彻底动摇了。

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

安德烈 (André) 与西蒙娜 (Simone) 在马耶讷 (Mayenne) (1916年)

1914年,一切都变了:战争闯入了我们在诺曼底 (Normandy) 海岸的假期。七月的某一天,父亲穿着预备役军官制服出现了,还佩着剑。外祖母觉得他疯了,但不久之后他就奔赴前线了。我写了一首四行诗,无疑是家庭谈话的回声:

医生 wartime 真幸运; 照顾伤病尽职责。 救护车门后面隐, 车门坚固厚实呢。

毫无疑问,在那些悲惨的几周里,母亲和外祖母在这样的想法中寻求慰藉。很快,第一批伤员开始出现。他们被安置在一栋改建成医院的别墅里,我会去那里和一些伤势较轻的人下跳棋。我弄到了一本教科书,是埃米尔·博雷尔 (Emile Borel) 的几何学课本,是我一个年长的表兄留给我的(无疑是心甘情愿的)。

当时,法国中学教育使用的教科书都非常好,是1905年“新大纲”("new programs") 的产物。我们往往忘记了那个时期的改革同样深刻,而且远比我们这个时代改革者所宣扬的(据称受布尔巴基 (Bourbaki) 启发的)福音更有成果。这一切始于阿达玛 (Hadamard) 的《初等几何学》(Elementary Geometry) 和 J. 塔纳里 (J. Tannery) 的《算术》(Arithmetic),但这些杰出的著作,理论上是为中学最后一年“初等数学班”(math. élem.) 课程设计的,实际上只适合教师和最优秀的学生:阿达玛的书尤其如此。相比之下,埃米尔·博雷尔 (Emile Borel) 的教科书,以及后来的卡洛·布尔莱 (Carlo Bourlet) 的教科书,构成了一套完整的中学数学课程。我已经不记得1914年夏天落入我手中的是哪一本了,但我还保留着一本布尔莱为三年级、二年级和一年级编写的代数课本,是1915年春天在芒通 (Menton) 得到的。现在翻阅它,我发现它并非没有缺点;但必须说,我对数学的兴趣正是源于此书。

至于我的父亲,从前线被召回后,他在一系列军队医院里度过了战争岁月,除了1915年在芒通 (Menton) 的一段康复期,以及1916年在阿尔及利亚 (Algeria) 君士坦丁 (Constantine) 以南的一支军队纵队里待了三个月。除了非洲那次,母亲都想跟着他到所有这些岗位,拖着我们——我妹妹和我——一起;通常我的外祖母赫尔米娜 (Hermine) 也陪着我们。这些旅行几乎不利于规律的学习计划,但实际上对我们的益处远大于传统的学校生涯。在第一次这样的旅行中,我们必须对我们的存在保密:父亲被派往讷沙托 (Neufchâteau),一个军事禁区,官方禁止军人家属进入。我们在外面散步时,能听到远处隆隆的炮声。那时伤寒 (typhoid) 疫苗尚未研制出来,医院里到处是伤寒病例。当时的治疗方法是冷水浴,这似乎让病人像苍蝇一样死去。没过多久, overworked 且无疑深感沮丧的父亲自己也病倒了;他被送到芒通接受治疗和康复。这段时期对全家来说是一段愉快的假期。西蒙娜和我成了热衷于收集名为“咖啡豆”的漂亮小贝壳的收藏家。我制定了一个计划,想在父亲生日那天(4月7日)给他一个惊喜:让妹妹给他读报纸。恐怕我让她经受了一段高强度的学习。就连我们散步时也在练习问答:“M-A-I-S 怎么发音?”“B-E-A-U 怎么发音?”但她最终还是按计划给“比里”("Biri")(我们对他的昵称)读了报纸。

从1914年到1916年,我只上函授课程,老师是本该在中学教我七年级的老师。我跟他开始学习拉丁语 (Latin)。至于数学 (mathematics),我暂时不需要任何人:我对此 passionately addicted。有一次我摔得很疼,妹妹西蒙娜能想到的唯一办法就是跑去拿我的代数书来安慰我。为了弥补正规教学的缺乏,我很幸运地从1915年秋天开始订阅了维贝尔 (Vuibert) 出版的《初等数学杂志》(Journal de Mathématiques Elémentaires)。这份极其有用的期刊主要刊登各种问题,尤其是考试题目,涵盖了从三年级(相当于初一)往上的所有中学教育阶段。同时刊登的还有编辑部收到的最佳解答,以及提交了正确解答者的姓名。不久我惊讶地发现,其中一些问题我竟然也能解答。第一次看到我的名字被印出来时,我是多么自豪啊!很快,我的名字就经常出现了,然后在一个光荣的日子,我的解答被发表了。虽然《高等数学评论》(Revue de Mathématiques Spéciales) 现在仍然(或者说再次)存在,但我认为现在已经没有类似《初等数学杂志》的刊物了,真是可惜。

1916年10月新学年开始时,父亲要么在非洲,要么即将启程去那里。我们暂时回到了圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel) 的家,我被蒙田中学 (Lycée Montaigne) 的五年级 (fifth form) 录取。

我常说,一个有天赋的学生最好每两三年遇到一位优秀的老师来给予他所需的动力,其余时间由更普通的老师来填补。这大概就是一个学生在我上学那个年代在法国中学里所能期望的。无论如何,在1916年秋天,我再次幸运地遇到了一位非凡的老师,安德罗先生 (Monsieur Andraud)。他不仅通过了大学教师资格考试 (Agrégation examination),还获得了博士学位,在让鲁瓦 (Jeanroy) 的指导下写了一篇关于普罗旺斯诗歌 (Provencal poetry) 的论文。安德罗先生说,他是最后一批必须用拉丁语写补充论文 (complementary thesis in Latin)² 的学生之一。让鲁瓦甚至要求他将论文中引用的所有普罗旺斯文本都翻译成拉丁文;正如

安德罗先生所说,那是“一项艰巨的拉丁文练习”。至于他论文的主体部分,他是在用拉丁语思考,这对他来说毫无问题。我所知道的拉丁语几乎都是从安德罗先生那里学到的。后来,再次回到巴黎后,我和妹妹都跟他学习了希腊语。他有资格在大学任教,但他始终更喜欢他在蒙田中学那个波澜不惊的五年级班级。

在中学度过了富有成效的秋季学期后,我在沙特尔 (Chartres) 度过了该学年的剩余时间,父亲刚从阿尔及利亚回来,就被派到了那里。那里的班级水平太差,以至于我几乎完全被免除了上学,借口是在家接受辅导。我们再次在海边度过了一部分暑假。1917年10月学校重新开学时,我们家在拉瓦勒 (Laval)。我已经自学了足够的希腊语 (Greek),并且已经掌握了足够的数学 (mathematics),得以进入三年级 (third form) 的古典文学班。我已经不记得是在那里读了《伊利亚特》(Iliad) 的第一卷,还是我自己为了乐趣而读的;无论如何,我就是这样发现了诗歌,并认识到它是不可翻译的;因为我不认为这一发现可以追溯到几年前我对埃德蒙·罗斯丹 (Edmond Rostand) 的早熟热情,那份热情我也曾传递给了妹妹。那时我们已经会比赛着朗诵高乃依 (Corneille) 或更好的是拉辛 (Racine) 的宏大演说。在三年级的一次背诵作文课上,轮到我背诵拉辛 (Racine) 的《伊菲革涅亚》(Iphigénie) 中克吕泰墨斯特拉对阿伽门农的长篇控诉:这是我最喜欢的段落之一,我吟诵着诗句,浑然不顾同学们因为我的表演而笑得前仰后合。结束后,老师认真但不失幽默地宣布,“韦伊的朗诵是最好的”,我被评为第一名。

那时我有一本安南代尔 (Annandale) 的英语词典,至今仍在使用,其中包含了对印欧语言学 (Indo-European linguistics) 和格林定律 (Grimm's Law) 的介绍,以及相当详细的、可追溯到梵语 (Sanskrit) 的词源信息。我梦想有一天能够用原文阅读所有这些语言写成的史诗。我对这些史诗的浪漫想法后来促使我去寻求西尔万·莱维 (Sylvain Lévi) 的建议。

1918年我本应进入二年级 (second form),我的文学老师本该是埃米尔·西努瓦 (Emile Sinoir),一位高师毕业生 (Normalien),曾是雅典法国学院 (École d'Athènes) 的成员。但战争接近尾声,西班牙流感 (Spanish flu) 肆虐,我们家正准备返回巴黎 (Paris)。秋天我没有回中学上学,而是接受了西努瓦先生的私人辅导。他是一位才华横溢的人文主义者,给我留下了深刻的印象;在他教过我之后很长一段时间里,我一直与他保持通信。我跟他读柏拉图 (Plato),他会布置一些作文让我写。有一次我得模仿拉布吕耶尔 (La Bruyère) 的风格写一个人物;另一项作业是写“一封给火车站站长的信,询问丢失物品的事宜”。从这些例子可以看出,当时的教学并不像现在人们认为的那样狭隘地局限于书本知识。

回到巴黎圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel) 的公寓后,我被托付给安德罗先生 (Mr. Andraud) 上希腊语课。课程在我们的餐厅进行,那里还有一个装着两只金丝雀的笼子,是我妹妹的心爱之物。安德罗先生温暖的南方口音几乎总能引得雄金丝雀模仿,只要一听到他的图卢兹口音 (Toulouse accent),它就会开始没完没了地啭鸣。

按计划,十月份我将进入圣路易中学 (Lycée Saint-Louis) 一年级 (first form) 的“C”方向(拉丁语与科学)("C" track (Latin and Sciences))。我的父母非常正确地认为,我的数学知识仍然存在严重缺陷。他们联系了科兰先生 (Mr. Collin),他将是我一年级的老师,结果第二年,在末学年班 (classe terminale),我又成了他的学生。因此,是他为我进入一年级做了准备。

我不能不稍微展开谈谈这位杰出教师的美德。我对他个人生活知之甚少,只知道他是单身汉,住在植物园 (Botanical Garden) 附近的一间小公寓里,他最喜欢的暑期活动是在奥弗涅 (Auvergne) 骑自行车。我从未留意过他的知识视野是否超出了他所负责教授的数学水平;或许他过于内向,不愿显露。像我所认识的绝大多数中学教师一样,科兰先生在如今人们所说的粗俗意义上的“纪律”("discipline") 方面没有任何问题。有一次,当我不再是他的学生时,他告诉我,他被分配到的第一个班级(如果我没记错的话,是圣西尔军校 (Saint-Cyr) 的预备班)是出了名的捣蛋鬼集中营。从一开始,他就意识到学生们计划要考验他。他坐在教室前面,一言不发地盯着学生们看了一整节课。此后,他再也没有遇到任何麻烦。我认为没有哪位老师能比科兰先生更擅长培养学生的严谨思维和创造性想象力了。他会叫一个学生到黑板前,提出一个问题。如果是几何题,他会确保图形画得正确。常常十分钟在完全的寂静中度过。不仅是黑板前的学生,所有坐在座位上的学生都会热切地尝试寻找解法:在科兰先生的课堂上,即使是那些“职业”差生——那些以此为荣的学生——也急于证明自己并不比我们其他人笨。经过一段合理的时间后,科兰先生会问:“谁解出来了?”;几只手会举起来。当足够多的手举起来后,全班一起合作解出题目。如果所有人都卡住了,科兰先生会说:“我来提几点看法”,他的提示会把我们引向正确的轨道。另一方面,定义必须背诵,科兰先生对解题或证明中的任何漏洞都毫不留情。在他那里,数学真正是一门学科 (discipline),在这个美好词语最完整的意义上。

当然,口头提问和问题只是对他教学核心——正式讲座——不可或缺的补充。除了定义,科兰先生并不给我们口述课文。大家默认,作为中学生,我们应该学习智能记笔记的艺术;事实上,我相信没有比这更好的思维训练了。每个人都做笔记,有疑问时就和同学的笔记比较。尽管存在一些非常好的教科书,但没有哪个称职的老师——无论是数学还是其他科目——会满足于仅仅使用这些书。

批评一年级和“初等数学班” (math. élem.) 的数学课程已经成为一种时尚,但即使是这些课程中最具争议、最受质疑的方面也有其优点。三角形几何和圆锥曲线的焦点理论适合用来出一些能磨砺几何想象力的问题;关于几何轨迹的问题,甚至是所谓的“二次三项式炎”("trinomitis"),都让我们习惯了笛卡尔方法 (Cartesian method) 意义上的“完全枚举”。事实上,这种如今备受诟病的教学给我留下了良好的回忆。

但是我扯远了。关于科兰先生在进入一年级之前的课程,我记得最清楚的是,他一劳永逸地向我展示了数学是通过严格定义的概念来运作的。我从未想过一个函数可以用代数公式以外的方式表达;在我接触到的书中,我没有注意到任何可以动摇我这种天真想法的东西。我不记得科兰先生是用什么措辞教我“函数”("function") 这个词的定义的。他不可能使用当时还不存在的布尔巴基 (Bourbaki) 语言,甚至也不可能使用他可能仅略知皮毛的集合论 (set theory) 语言。重要的是,一旦给出了定义,他就不容忍任何人将“函数”这个词用于任何不符合该定义的事物。如果一个函数在一个区间由某个公式给出,在其他地方由另一个不同的公式给出,它仍然是一个函数,因为定义就是这么说的。

我认为,除了唯一的例外阿达玛 (Hadamard) 之外,没有人比科兰先生教给我的数学更多。在他成为我的学生之前,我基本上是自学成才;他把我培养成了一个数学家,而他做到这一点,最主要是通过他毫不留情的批评。他的不妥协之所以如此有效,还因为为了给每周的练习(我觉得有点太容易了)增加点趣味,我给自己设定了一个两页纸的限制,所有内容都必须写在里面。这样就很容易产生走捷径的诱惑,说“显而易见……”("it is obvious that...");科兰先生教我永远不要用这个词。“如果显而易见,”他说,“你就不会觉得有必要这么说;如果你这么说了,那就意味着它并不显而易见。”是他教会了我如何写数学。

尽管圣路易中学声称自己是法国最好的理科中学(并非没有道理),但绝不能认为那里的人文学科被忽视了。我已经懂足够的英语 (English),并且对诗歌有足够浓厚的兴趣,以至于从一位聪明但也许过于说教的英语老师那里学不到太多东西。另一方面,历史 (history) 老师成功地向我传达了这门学科在智力上是多么 stimulating。他留着胡子,肩膀宽阔,有一种罕见的天赋,能随心所欲地用一些挑衅性的言论让课堂一片哗然,又能瞬间让它安静下来。他鼓励我们超越教科书。这并非我第一次涉猎历史:早在1916年,我就曾是富斯特尔·德·库朗热 (Fustel de Coulanges) 的《古代城邦》(La Cité Antique) 的热心读者;在拉瓦勒 (Laval),我还读过奥古斯丁·蒂埃里 (Augustin Thierry) 的墨洛温王朝编年史 (Merovingian chronicles) 和一部(佩蒂·德·儒勒维尔 (Petit de Julleville) 著的)希腊史,如果我没记错的话,它基本上是修昔底德 (Thucydides) 著作的改编本。我一年级的老师建议我去圣热内维耶芙图书馆 (Sainte-Geneviève library)——离学校和家都很近——阅读马蒂耶 (Mathiez) 关于法国大革命 (French Revolution) 的著作。

在法国文学和拉丁语方面,我们的教授是才华横溢的夏尔-布伦 (Charles-Brun),一位激进的南方地方主义者 (meridional regionalist) 和一个有点放荡不羁的文人 (bohemian man of letters),他第一个拿自己不修边幅的外表开玩笑。

“喜欢我的人,”他会说,“称我的头发是‘他那随风飘拂、不屑梳理的秀发’;其余的人则说‘他那肮脏邋遢的癞毛’。”我会去他位于德朗布尔街 (Rue Delambre) 的家读希腊语,因为希腊语并未包含在中学理科方向的一年级课程中。我们读了柏拉图 (Plato) 的《克里同篇》(Crito);他的教学使我能够在暑假期间阅读《斐多篇》(Phaedo) 和《为科罗纳辩护》(Pro Corona)。夏尔-布伦不太循规蹈矩。尽管如此,当时人们认为最好先学会遵守规则,然后再允许自己打破规则;每篇作文都必须有计划、逻辑发展和结论。有一天的话题是勒南 (Renan) 的一段话,列举了构成一个民族的品质;我们要将这个列表应用于法国。在1920年,这当然是一个可能出现在学士学位会考 (baccalaureate examination) 上的题目。我煞费苦心地逐点论证法国不具备任何必要的品质,并得出结论:“这解释了为什么在夏尔-布伦的主持下,地方主义持续取得进展。” 作业发还给我时,得了12分(满分20分)³,评语是:“这相当有趣,虽然太长了……而且你会通不过学士学位会考的。”

事实上,我考试失败的风险不大——尽管我的成功因其他原因而受到威胁。我的年龄远低于参加考试所需的最低年龄;我的特殊考虑请求被拒绝了。由于没有这个初级文凭我就无法开始“初等数学班” (math. élém.) 的学习,大家讨论了替代方案。一年来,我每周四都在康邦街 (Rue Cambon) 的一所小学上木工课,而且颇为喜欢。无论是对我的家人、我的老师,甚至对我自己来说,我注定要从事数学事业这一点当时还并不明显。如果环境后来迫使我转向物理科学 (physical sciences) 或工程学 (engineering),一点实践经验可能会派上用场;有人建议我在职业学校或类似学校花一年时间学习金属加工、应用力学或电学。尽管我对在中学接受的那些完全平淡无奇的物理 (physics) 和化学 (chemistry) 教学并不感冒,但我对这个必要的插曲并无反感。无论如何,机缘巧合之下,我得以幸免。学校督学在第三学期进行了年度视察。科兰先生把我叫到黑板前,乐于让我大放异彩,然后向在教育部有影响力的督学解释了情况;我再次提出的豁免请求获得了批准。暑假期间,科兰先生被调到了一个“初等数学班” (math. élém.),1920年秋天我发现他就在那里。

当时,好学生被鼓励同时参加“初等数学班” (math. élém.) 和“哲学” ("philosophy") 两门学士学位会考:双学士学位对申请进入高等理工学校⁴ (École Polytechnique⁴) 的人有优势。我遵循了这个计划。就我的学业记录而言,这是成功的;但尽管一位可敬的老师努力了,哲学从未能让我“入门”:这门学科似乎与我的思维方式不相容。考试时,我被问到一个与康德 (Kant) 和涂尔干 (Durkheim) 相关的问题。我对所使用的教科书足够熟悉,可以写出一篇尚可接受的文章,但实际上我从未读过这两位作者写的任何一句话,而我得到的分数远高于我认为自己应得的,这让我感到震惊。当哲学考官问及我下一年的计划时,我毫不犹豫地回答:“我将准备高等师范学校 (École Normale) 的入学考试。”“当然是哲学方向?”“哦不,先生;是数学方向。”在我看来,一个几乎不知道自己在说什么就能取得如此好成绩的科目,几乎不值得尊重。年轻是无情的。

确实,在此期间,我已经认识了格雷维 (Grévy),然后是阿达玛 (Hadamard),我未来的计划正在成形。在圣路易中学有四个“预科班” (taupe)⁵ 部分:这是通常给予为高等理工学校和高等师范学校理科部入学考试做准备的课程的名称。还有一个中间班级,称为“准预科班” (hypotaupe):这里的课程与预科班相同,只是年底不需要参加考试。在四位预科班教授中,格雷维和米歇尔 (Michel) 被认为是最好的。科兰先生把我介绍给了格雷维,后者完全信任科兰的判断;他们俩都认为我有能力加入格雷维的班级,并目标在下个学年就参加高等师范学校的考试。更重要的是,格雷维把我介绍给了阿达玛,阿达玛曾是他在高等师范学校的同学。

所有认识阿达玛的人都知道,直到他漫长生命的尽头,他都保持着非凡的思维和性格的清新:在许多方面,他的反应仍然像一个十四岁的男孩。他的善良无边无际。1921年阿达玛接待我时的热情消除了我们之间所有的距离。在我看来,他更像一个同辈,知识渊博得多,但几乎不显老;他毫不费力就能让我接近他。很快,他有机会帮了我一个对我未来有决定性影响的忙。每年,圣路易中学都会将一项捐赠奖授予“初等数学班” (math. élém.) 最好的学生。奖品是相当于该捐赠基金年利息的书籍。我可以自己挑选这些书,并在选择时寻求了阿达玛的建议。因此,在年度“庄严颁奖典礼”("solemn award ceremony") 上(任何当时在法国中学上过学的人都能想象出那个场景),我收到了若尔当 (Jordan) 的三卷本《分析教程》(Cours d'Analyse) 和汤姆孙 (Thomson) 与泰特 (Tait) 的两卷本《自然哲学论》(Treatise of Natural Philosophy)。多亏了阿达玛,我从若尔当那里学习了分析(比像我大多数同学那样从古尔萨 (Goursat) 那里学要好得多),并通过汤姆孙和泰特入门了微分几何 (differential geometry)。当然,我没有立刻读完这些大部头;但我认为,我在第二年确实开始读若尔当了。

1921年,相对论 (relativity)——或者当时被称为“爱因斯坦理论”("Einstein's theory")——风靡一时。这个话题被广泛讨论,甚至在报纸上也是如此,以至于我不能不希望熟悉它。我是通过阅读爱丁顿 (Eddington) 来做到这一点的。作为一种形式上的操作,张量演算 (tensor calculus) 对我来说似乎很容易,尽管我自然无法领会其几何方面。在黑森林 (Black Forest) 度假期间,我突发奇想,在家庭出游时以父母为实验对象,进行了一系列关于相对论的解释。他们非常耐心地依从了。第二年,当我在格雷维的预备班时,爱因斯坦 (Einstein) 被邀请到法兰西学院⁶ (Collège de France⁶) 做一系列讲座。入场需要门票:我想我是通过阿达玛拿到票的。所有活跃在科学界、哲学界或上流社会的人都来了,人山人海,以至于不得不调动共和国卫队 (Garde Républicaine) 来控制人群。在这样的氛围下,很难期待高水平的科学交流;如果在那次场合确实有严肃的科学讨论,我相信一定有,那也必定仅限于少数精英——爱因斯坦、朗之万 (Langevin) 和其他少数几个人。保尔·潘勒韦 (Paul Painlevé) 觉得有责任参与公开讨论,他忠实地出席了,为讨论增添了些许趣味,但我仍然感到些许失望。另一方面,我在哲学家格扎维埃·莱昂 (Xavier Léon) 家中目睹了埃利·嘉当 (Elie Cartan) 和爱因斯坦之间一次令人难忘的讨论。爱因斯坦将他的广义相对论建立在经典黎曼几何 (classical Riemannian geometry) 的基础上,用嘉当的术语来说,这是一种有曲率但无挠率的几何 (geometry with curvature but without torsion);毫无疑问,爱因斯坦当时完全不知道还可以设想其他类型的几何,而嘉当的视角则使得可以走得更远。在格扎维埃·莱昂家,嘉当向爱因斯坦指出,例如,也可以设想有挠率但无曲率的几何 (geometry with torsion but without curvature)(事实上,这就是爱因斯坦自己后来引入的具有绝对平行性 (absolute parallelism) 的几何类型)。自然,我不理解嘉当所说的含义,更不用说其引申意义了;尽管如此,它给我留下了足够深刻的印象,以至于多年后,当嘉当的思想对我来说变得熟悉时,它又回到了我的脑海中。

在预科班 (taupe),学生当然会获得——或者至少在当时会获得——代数运算的熟练技巧,无论有些人怎么说,一个严肃的数学家都很难缺少这种能力。至于格雷维自己的课程,现在几乎没什么可说的了。我相信,那是一门严肃、诚实、计划周密的课程,无疑优于书店里能买到的教材;无论如何,它使那些教材变得多余了。就规定的教学大纲而言,几乎不可能做得更好了。在方法和为竞争性考试做准备方面,这种教学无疑达到了它的目标——但我并不认为它真的教给了我很多东西。一年的预科班是有益的;一个学生可以无害地,有时甚至富有成效地,忍受两年,算上一年准预科班 (hypotaupe)。但是那些考试失败——有时并非他们自己的过错——并在那里待了三年,甚至四年的老“留级生”(taupins),是相当令人恐惧的一群人:他们的命运不值得羡慕。幸运的是,我没有重蹈覆辙。

幸运的是,那年预备课程也没有占据我所有的时间。我开始学习若尔当。另外,我对梵语 (Sanskrit) 早熟而浪漫的迷恋让我父亲的一位朋友产生了想法,把我介绍给印度研究领域的顶尖学者西尔万·莱维 (Sylvain Lévi)。那时,大学教授们都在家里,在书堆中工作和接待访客。无论是阿达玛还是西尔万·莱维,我相信他们的任何同事,在法兰西学院都没有办公室;只有在科学实验室里,有时能找到教授的一个角落。当这些学者选择不在家接待访客时,他们通常会安排在学院开会的日子,在学院的前厅与访客见面。

当西尔万·莱维在吉-德拉布罗斯街 (Rue Guy-de-la-Brosse) 的家中接待我时,他对我说:“学习梵语有三个理由,”他列举了它们:我相信是《吠陀》(Veda)、语法 (grammar) 和佛教 (Buddhism)。“你属于哪一个?”我不敢告诉他,驱动我的并非这三者中的任何一个,而仅仅是我对印度史诗 (Indian epic poetry) 的天真想法。我已经学会了——不记得在哪里学的——字母表和一两种变格法,我向他请教如何继续学习。他告诉我,最好的教材是贝尔盖涅 (Bergaigne) 的,但已经绝版了;否则我应该弄一本维克多·亨利 (Victor Henry) 的教材。我立刻买了这本书,并毫不耽搁地开始使用它。

也是在我中学最后几年,我对文学,尤其是希腊诗歌的热情,因对希腊和拉丁作者古版本的喜爱而增强。其中一些当时仍然可以在塞纳河畔 (quays of the Seine) 的旧书摊上找到。阅读这些古版本让我感觉与古代作家更加亲近——并非因为他们的同时代人读过这样的书卷,而是因为我很快就情有独钟的十六世纪版本,是像埃蒂安 (Estienne)、阿尔杜斯 (Aldus) 和比代 (Budé) 这样的伟大的人文主义者的作品;而且它们与手稿相距并不遥远。我知道现代版本可能拥有更可靠、更准确的文本;但这对我来说并不重要。此外,我逐渐发现,越是近代的版本,就越不可避免地遭受标点过多的困扰。这些拐杖虽然有时有帮助,却不符合文本的精神,有时更容易通过顺应长句的节奏来理解柏拉图或德摩斯梯尼,这可能更好地表达了作者想要传达给读者的意思,而不是使用被句号和逗号切割得支离破碎的文本。此外,任何热爱精美排版的人都不能不钦佩这些在印刷术早期及其存在的第一世纪里产生的杰作。当我还是学生的时候,已经极难找到那些为罗马 (Rome)、佛罗伦萨 (Florence) 和威尼斯 (Venice) 的印刷厂带来荣耀的伟大摇篮本 (incunabula);即使它们出现,价格也远超我微薄的预算。但在拉丁区 (Latin Quarter) 的书商那里,有时甚至在塞纳河畔的书箱里,仍然能以——即使是我也能负担得起的价格——找到由阿尔杜斯、埃蒂安或西蒙·德·科利纳 (Simon de Colines) 印刷的漂亮书籍。我对它们一见钟情。在皇家宫殿 (Palais-Royal) 拱廊下的一个小店里,我认识了一位博学的年迈书商,他很喜欢我。这个人,我称他为“戈万老爹”("Père Gauvain"),教我如何识别伟大印刷商的标记,如何阅读那些忠实复制自手稿、曾用于印刷希腊文本、并在很大程度上成就了其美感的连字 (ligatures)。卖书对戈万老爹来说,简直是风马牛不相及的事;然而,正是从他那里,我买到了我的希腊文和拉丁文版《伊利亚特》,一本1560年的十六开本 (sextodecimo),它是我多年来形影不离的伴侣。稍后,他提醒我注意一本阿尔杜斯的柏拉图(1513年的初版 (princeps edition)),他的一位同行书商一直想卖掉它但没成功,愿意以极低的价格——相对而言——出手。这次,我的父母不得不出手相助。戈万老爹还教我如何使用布吕内 (Brunet) 令人钦佩的《书商手册》(Manuel du Libraire*)。幸运的是,这部和蔼博学的杰作刚刚在德国以珂罗版重印。利用它,我得以建立一个马尔罗 (Malraux) 式的想象中的图书馆,其中我选择的每一位希腊或拉丁作者都由几部最精美的古版本代表。剩下的就是去寻找实际的书籍了。凭着极大的耐心,我设法以相当低廉的价格收集了一套相当不错的藏书。但大约在1930年左右,许多美国图书馆想通过建立“稀有珍贵”("rare and precious") 图书收藏来装点门面;价格飞涨,很快就远远超出了我的承受能力。

A.W. 在巴登-巴登 (Baden-Baden) 度假 (1921年)

A.W. 在巴登-巴登 (Baden-Baden) 度假 (1921年)

但在1922年,我还看不到那么远。我告别了中学,动身前往高等师范学校。

注释:

- ¹ Lycée Montaigne: 蒙田中学,巴黎一所著名的公立中学。

- ² complementary thesis in Latin: 拉丁语补充论文,过去法国博士学位要求的一部分,除主论文外,还需提交一篇用拉丁语写成的较短论文。

- ³ 12 out of 20: 法国学校评分系统通常采用20分制,10分为及格线,12分属于中等偏上的成绩。

- ⁴ École Polytechnique: 高等理工学校,法国最负盛名、最难考入的工程师学校之一,常被视为培养精英人才的摇篮。

- ⁵ taupe: 法语俚语,特指为考入高等理工学校 (École Polytechnique) 和高等师范学校 (École Normale Supérieure) 等“大学校”(Grandes Écoles) 的理科方向而设立的高强度预备班。

- ⁶ Collège de France: 法兰西学院,法国历史悠久、地位崇高的学术机构,教授向公众开放其讲座,不授予学位,汇聚各领域顶尖学者。