第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基(一个数学家的学徒生涯「André Weil回忆录」- Part 5)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

安德烈与埃夫琳·韦伊(照片由吕西安·吉莱摄于1948年5月2日)

(André Weil The Apprenticeship of a Mathematician)

詹妮弗·盖奇 (Jennifer Gage) 英译自法文

译者致谢

我感谢罗珊娜·沃伦 (Rosanna Warren) 持续的支持与鼓励。在数学术语方面,我要感谢萨纳西斯·凯哈吉亚斯 (Thanasis Kehagias)——布尔巴基真正的后裔。最后,我深深感激韦伊博士本人的耐心和慷慨帮助。

J.G. (詹妮弗·盖奇)

目录

前言

第一章 成长岁月

第二章 在高等师范学校

第三章 初次旅行,初试写作

第四章 印度

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

第六章 战争与我:一出六幕喜剧

序幕

芬兰赋格曲

北极间奏曲

身陷囹圄

为国效力

告别武器

第七章 美洲;尾声

人名索引

第五章 斯特拉斯堡与布尔巴基

(Chapter V Strasbourg and Bourbaki)

当我在印度时,母亲一直让我了解我妹妹(我们在家里称她为“女巨魔” - trollesse)在勒皮 (Le Puy) 多彩多姿的生活,她在那里获得了她作为女子中学哲学教授的第一个职位。她在那一年及随后几年的活动,佩特尔芒 (Pétrement) 的传记中有生动的细节描述;我在此不再赘述。只需说,因为西蒙娜 (Simone) 胆敢在公共广场上与失业工人握手,然后陪同他们的代表团去市议会,学校行政部门曾威胁要对她进行纪律处分。这个消息传到我这里时,我正与阿里格尔的行政部门进行着我自己的斗争,自然地,我对妹妹对抗当局的方式感到着迷。我给她写了一封祝贺信,称她为“惊人的现象”("Amazing Phenomenon")——她回信时则哲学地称我为“本体”("noumenon")。勒皮属于克莱蒙 (Clermont) 学区。1932年5月我返回巴黎途中,在克莱蒙停留,那里有我的朋友,我趁机拜访了学区长。他对妹妹的壮举似乎颇为 amused,这无疑给他例行的行政工作带来了有趣的消遣。他告诉我,勒皮的气候“对她不好,真的不好”。得知那时她自己也希望调到别处,我没有反驳他,我们友好地告别了。

回到巴黎后,我询问了数学方面的空缺职位,被告知马赛 (Marseilles) 有一个。在圣米歇尔大道 (Boulevard Saint-Michel) 上,我遇到了著名的当茹瓦 (Denjoy),他对我的情况表示了友好的兴趣,并问我:“年轻人,你在编制 (cadres)¹ 内吗?”我完全不知道编制除了装裱画作还有什么用;在他看来我一定显得很愚蠢。“但是,”他对我说,“这对你的退休金 (retirement pension) 非常重要。” 这最后一个词对我来说几乎和编制一样没什么意义,很久以后我才明白他的建议是多么中肯。他离开时对我说:“年轻人,考虑一下你的退休问题。”

在教育部,我被保证将被任命为马赛大学 (University of Marseilles) 的讲师,并被建议写信给我未来的院长。得知他是高等师范学校的校友,我很高兴,于是称呼他为“先生暨亲爱的老学长”("Monsieur et cher Archicube")。我很快发现他对这种称呼感到震惊,并且毫不掩饰他的不快。他告诉我他计划让我教“普通数学”("general mathematics") 课程,这是为初学者开设的课程,后来被称为“预科”("propaedeutic");我不知道现在叫什么。这项任务几乎无法激发我的热情。他敦促我在学年开始时就到马赛,不要等到我的任命正式生效。“你不会想看到你的课程被你的某个同事破了处吧,”他写道。我对这种“破处”毫不在意。最终我的任命在教育部的官方公报上宣布了,生效日期为12月1日。我通知院长我将于该日期到达马赛,不会提前。他很清楚他不能要求更多。

与此同时,我利用夏天和秋天去旅行了。印度之后,我很好奇想看看英国人在他们本土的样子。因此我在英国 (England) 待了几周,在那里我对剑桥 (Cambridge) 及其学院产生了持久的好感。我在曼彻斯特 (Manchester) 拜访了莫德尔 (Mordell);他亲切地欢迎了我,当我告诉他没有他1922年的文章我就无法完成我的论文时,他似乎感到受宠若惊——然而,他对我的论文却毫无好奇心。这种缺乏兴趣几乎不足为奇。早在印度时,当 C.V. 拉曼 (C.V. Raman) 问我有多少人读过我的论文时,我回答说(想到西格尔 (Siegel) 和阿廷 (Artin))“肯定一个,也许两个。” 拉曼为我的这种缺乏成功而同情我,并惊讶地看到我对此并不失望。在剑桥,R.E.A.C. 佩利 (R.E.A.C. Paley) 热情地接待了我。他比我小一岁,是一位非常有前途的分析学家。第二年,他在落基山脉 (Rocky Mountains) 的一次滑雪事故中去世。我们的谈话转向了比较我们的工作方法。起初,我们似乎完全不在一个波长上。最后,我清楚地意识到,他只有在与他人竞争时才能富有成效地工作:身边有一群同伴激励他更加努力,试图超越他们。相比之下,我的风格是寻找那些我觉得完全没有竞争的课题,让我可以不受干扰地自由思考多年。毫无疑问,每个科学学科都有容纳这种性情差异的空间。某个研究者主要是被赢得诺贝尔奖的希望所驱动,这又有什么关系呢?有时在我看来,印度教的知识之神象头神 (Ganesh),会为他的每一位追随者选择最适合他们的诱饵,无论高尚还是粗俗。

夏天剩下的时间我在瑞士 (Switzerland) 度过,九月份国际数学家大会将在苏黎世 (Zurich) 举行。天气对这次活动很友好。湖上进行了一次愉快的短途旅行,即使一位执意用他最新发现轰炸我的同事也没有破坏气氛。埃利·嘉当 (Elie Cartan) 发表了一场令人难忘的演讲,语气平静,就像有一天我们在盖-吕萨克街 (Rue Gay-Lussac) 散步时他对我说的那样:“我正在研究位置分析 (analysis situs),我想我或许能从中得到些什么。” 苏黎世博物馆正在展出毕加索 (Picasso) 的展览。无论对错,在我看来,他的艺术将深刻的严肃性与恶作剧并置——这种混合对我内心仍然存在的那个师范生来说,并非没有魅力。我们数学家只是模糊地意识到所谓的“危机”("the crisis")。大会出席人数众多,但还不至于让人迷失在人群中——这种感觉自那时以来破坏了我参加的许多其他会议。最重要的是,我还年轻。苏黎世在我记忆中是我参加过的所有大会中最美好的。

从苏黎世回来后,我还有几周的自由时间,我在汉堡 (Hamburg) 和柏林 (Berlin) 度过。因此我有机会在汉堡更好地了解了阿廷 (Artin),在柏林听了一场布鲁诺·瓦尔特 (Bruno Walter) 指挥的音乐会和一场《纽伦堡的名歌手》(Meistersingers) 的演出。这次旅行之后,我必须去马赛,那里的职责既轻松又乏味。幸运的是,对我的财务状况来说,国家科学研究中心 (Centre National de la Recherche Scientifique)(以其缩写 CNRS 更为人所知)在那年成立了,对其将扮演的角色有些混乱。有人想到用它作为向那些对当时刚刚开始被称为“研究”("research") 表现出某种倾向的大学教员发放补充收入的手段:直到那时,这被称为“个人工作”("personal work")。我被告知我已被选中获得这样一笔资助。结果,几年来每三个月我都会收到一张国家财政部开出的支票,我会在巴黎里沃利街 (rue de Rivoli) 兑现。当人们问我妹妹她哥哥是做什么的时,她会回答:“他做研究。”“研究什么?”“如何从政府那里搞钱。” 我从印度带回来的钱让我感觉更加富有了。我习惯了乘坐卧铺车旅行。就像印度铁路的总时刻表曾是我忠实的床头伴侣一样,现在我总是随身带着米特罗帕 (Mitropa) 年鉴,上面有所有主要国际列车的时刻表。就这样,1933年一个冬夜,我发现自己在魏玛 (Weimar),看到当地剧院张贴着《特里斯坦》(Tristan) 的海报,这家剧院声誉不错。当我在售票处要座位时,被告知所剩座位不多,我只能有什么要什么。人们似乎都在专注地盯着我看,我完全不知道为什么。中场休息时在大厅里,所有人的目光都转向同一个方向。当我问:“出什么事了?”(Was ist los?) 时,我被告知:“那是元首。”(Das ist der Führer.) 我没有试图靠近他。后来我才知道,我亲历了那个历史性的夜晚,希特勒 (Hitler) 刚刚被归化为图林根州 (Land of Thüringen) 的“公民”("citizen"),正作为魏玛贵族的客人。

马赛这座城市并非没有魅力——至少,在战争摧毁旧港之前是这样。尽管如此,我并不渴望留在那里。亨利·嘉当 (Henri Cartan) 已经在斯特拉斯堡 (Strasbourg),那里即将有一个职位空缺。我们俩同样渴望能在一起。1933年11月新学年开始时,这个愿望变成了现实。我在那里教书直到1939年,除了1937年在美国 (United States) 度过的一个学期。那是快乐而富有成效的岁月。

我来自“内地”("the interior")(阿尔萨斯人当时,也许现在仍然,用这个词指法国其他地区),首先被大学主楼的外观所震撼。这座建筑,像周围大部分街区一样,是威廉二世 (Wilhelm II) 时代的典型产物。我告诉嘉当,我担心自己无法适应它的丑陋。他对我说:“你会看到的,过一段时间就忘了”——但我从未习惯过。幸运的是,数学系宽敞舒适的设施包括一个很好的图书馆,它不仅远优于当时“内地”省立大学所能找到的,而且——并非不重要地——对教员和认真的学生来说更容易访问。这个藏书的卓越主要归功于1918年以前在那里的德国数学家。然而,自那时起,十五年过去了,维持和发展这个优秀的设施并非易事。教员唯一的房间只是图书馆旁边一个类似过道的地方——根本谈不上个人办公室。

我是大约十位来自高等师范学校的年轻数学家之一,虽然分散在各省及巴黎的大学里,但自从离开高师后一直保持着密切联系。他们中我最好的朋友,除了亨利·嘉当,还有让·德尔萨特 (Jean Delsarte) 和克洛德·谢瓦莱 (Claude Chevalley)。德尔萨特是南锡 (Nancy) 的讲师,他整个职业生涯都留在那里,不幸的是,他的职业生涯因1968年的英年早逝而中断。谢瓦莱从德国回来,住在巴黎。他刚刚结婚并完成了他的论文。自从埃尔布朗 (Herbrand) 1931年7月登山遇难后,谢瓦莱和我是法国仅存的从事数论研究的人。每次我在巴黎,我们必定见面。

我曾在德国大学待过相当长一段时间,我的许多朋友也仿效了。在那里,讨论班 (seminars) 在教育中扮演着至关重要的角色。我们在法国当时经历过的唯一讨论班是阿达玛的——一个我们几乎无法指望模仿的模式。我们决定在巴黎组织一个讨论班,作为定期会面的论坛。当时,这样的事业需要一个“赞助人”(patron),哪怕只是为了能使用索邦大学 (Sorbonne) 的一个房间。儒利亚 (Julia),曾是我们在高师最年轻的老师,很乐意协助我们,所以这个讨论班被称为“儒利亚讨论班”("Julia seminar")。它一直持续到1939年。与阿达玛的不同,我们的讨论班每年关注一个不同的主题:1933-34年是群与代数 (groups and algebras),然后是希尔伯特空间 (Hilbert space),然后是埃利·嘉当的工作,等等。讨论班的油印笔记可以在亨利·庞加莱研究所 (Institut Henri Poincaré) 的图书馆找到。儒利亚是这个讨论班的常客,毫无疑问,他正是在这里产生了将余下科学生涯致力于希尔伯特空间的想法。战后,“儒利亚讨论班”以一种相当不同的形式从灰烬中重生,被称为“布尔巴基讨论班”("Bourbaki seminar")——并非布尔巴基本身比早先儒利亚对“他的”讨论班有更多参与。

我经常去巴黎,有时在南锡停留。1929年,我家搬到了奥古斯特·孔德街 (Rue Auguste Comte) 3号一栋新建建筑的六楼公寓,他们为我在七楼租了一个工作室,可以俯瞰整个巴黎,从卢森堡公园 (Luxembourg gardens) 到蒙马特 (Montmartre) 的圣心大教堂 (Sacré Coeur church)。从这个距离看,这座纪念碑勾勒在地平线上,失去了其狰狞的特性,几乎成为无与伦比城市景观的一个基本元素。我的大部分藏书都放在这个工作室里。我的妹妹,继续着她多姿多彩的事业,开始相当频繁地在我们父母家接待她的德国朋友。我们的父母有时对这些冗长的访问感到困扰。这些德国人大多是逃离希特勒的持不同政见的社会主义者或共产主义者。当时我并不知道,甚至托洛茨基 (Trotsky) 也在1933年底在我工作室住过一次。所有这些来来往往让我得以一窥不断演变的政治局势,却没有让我产生任何卷入其中的愿望。在斯特拉斯堡大学,谁是“左派”("on the left") 谁是“右派”("on the right") 是相当普遍的知识,我无疑被算作前者。但那里的政治热情并不强烈,我相处得最好的同事之一是一位地质学家,虽然 notorioulsy 保守,但也具有一种健康的怀疑主义,我不能不与之分享。1934年6月,在我最后一次短暂逗留于希特勒德国期间(不包括几次去黑森林 (Black Forest) 的短途旅行),汉堡的一些年轻同事向我询问关于集中营恐怖行径开始流传的谣言。关于那个主题,我知道我在说什么,我告诉了他们。他们中有些人拒绝相信我,但有一个很容易就被说服了。后来,喝咖啡时,他开始用相当大的声音开“颠覆性”("subversive") 玩笑;他的妻子害怕了,告诉他:“汉斯,小声点!”他回答说:“我加入冲锋队 (S.A.) 的原因就是为了能说出我的想法。” 战后我再次见到了他;他没有发生任何不幸。1934年是长刀之夜 (Night of the Long Knives) 的年份,期间希特勒暗杀了他的一些最亲密的合作者。消息传到我这里时,我正在孚日山脉 (Vosges mountains) 一个风景如画的村庄里批改学士学位会考 (baccalaureate examinations) 试卷。从那时起,我放弃了去德国旅行。斯特拉斯堡的吸引力之一是它靠近法兰克福和南锡的数学研究所,但前者已被政权 dismantling。只有西格尔在那里又待了几年,他的存在对我来说是无价的。我们几次在瑞士或黑森林度过冬季假期,正是在1935年圣诞节在阿罗萨 (Arosa),他告诉了我他关于二次型 (quadratic forms) 的发现。至于我在法兰克福的姨妈和她的家人,他们足够明智及时离开了德国。我后来在美国与他们团聚。

尽管我对在斯特拉斯堡的逗留感到满意,但我并未失去旅行的兴趣。对我影响最深的旅行之一是1934年8月和9月的一次西班牙 (Spain) 之旅,我访问了托莱多 (Toledo)、北部海岸和卡斯蒂利亚 (Castille)。我明智地将对安达卢西亚 (Andalusia) 的访问推迟到以后,最终在1936年复活节成行。我在1925年获得的意大利语熟练程度让我能够轻松地,即使只是肤浅地,接触西班牙语——但这两种语言的音调非常不同,每种语言似乎都不可思议地适合某些风景和某些心境。你能想象在意大利举行斗牛 (bullfight) 吗?我确实目睹了这场与死亡的游戏,在当时还没有人想到锉掉公牛的角,让斗牛士 (torero) 能以廉价的英雄主义表演来玩弄动物。斗牛艺术 (tauromachy) 当时仍处于鼎盛时期。在马德里 (Madrid) 竞技场,我看到了传奇人物多明戈·奥尔特加 (Domingo Ortega) 表演的一场斗牛,即使无知的我也能欣赏,第二天的报纸上对其进行了 lavish detail 的颂扬。第二年,费德里戈·加西亚·洛尔卡 (Federico Garcia Lorca) 将发表他的《伊格纳西奥·桑切斯·梅希亚斯挽歌》(Llanto por Ignacio Sanchez Mejias)。这首为一个著名斗牛士写的挽歌,在内战初期他被佛朗哥 (Franco) 的支持者暗杀时,成为了洛尔卡自己的安魂曲。早在1934年,洛尔卡的巨大成功是他的《吉普赛谣曲集》(Romancero Gitano),一本弥漫着死亡观念的薄薄诗集:但是,每次从西班牙文化的源泉中饮水时,难道不都是在杯底找到这个观念吗?诚然,据我所知,在西班牙没有像墨西哥 (Mexico) 那样实践的亡灵节 (Dia de los Defuntos) 的恐怖仪式;但西班牙内战难道不就是一场巨大的死亡之舞 (dance of death) 吗?“死亡万岁!”(Viva la muerte!),据说佛朗哥的一位将军在占领萨拉曼卡 (Salamanca) 后喊道。1934年,奥维耶多 (Oviedo) 报纸上描述的一件事让我印象深刻。政治局势已经达到了狂热的程度。为应对即将向当地极端组织运送武器的谣言,警察在道路上设立了岗哨。夜间一辆汽车驶过,没有听到停车命令。警察开了枪,有人被打死。今天,这样的事件可能会被当作“行政疏忽”("administrative oversight") 而不了了之。但完全相同的事情在第二天晚上再次发生——却没有引起丝毫惊讶的表示。

我从西班牙带回的书中有一卷圣特蕾莎 (Saint Theresa) 的著作。由于熟悉《薄伽梵歌》,并且在某种程度上也熟悉印度教神秘主义诗歌(后者是译本),我对一种一直让我感到陌生的思维方式感到好奇。我也曾徒劳地寻找过十字若望 (Saint John of the Cross) 的作品。他诗歌中闪耀的美丽或许比圣特蕾莎更能打动我,但直到很久以后我才了解他的作品。我读了一点圣特蕾莎,很快就确信神秘主义思想在所有时代和地方本质上是相同的:阅读铃木 (Suzuki) 关于禅宗 (Zen) 的通俗著作很快证实了这个结论。毫无疑问,这是一个被广泛接受的真理。如果我在这里提及它,并非愚蠢到要为此邀功;但我的这些思考似乎不可能没有以某种方式传递给我妹妹,也许她并未完全意识到这种影响。也许我们从未明确谈论过它。但我们彼此如此了解,以至于最轻微的暗示——最常隐藏在我们惯常的讽刺中——就足以让我们互相理解。

我1934年的假期结束于参观布尔戈斯 (Burgos) 附近的圣多明各-德西洛斯修道院 (Santo Domingo de Silos monastery),吸引我的是一座理应著名的罗马式回廊 (Romanesque cloister)。本笃会 (Benedictine) 僧侣,我相信他们隶属于索莱姆修道院 (Solesmes abbey),非常热情好客。在我们例行穿过回廊散步过程中的谈话里,有一句话留在了我的记忆中。谈到一位行为有些古怪的圣人时,一位僧侣温和地评论道:“但基督教就是疯狂”(el cristianismo es una locura)。这句完全正统的话常常在我思考我妹妹一生时浮现在脑海。

等待我返回斯特拉斯堡的是亨利·嘉当和“微分与积分学”("differential and integral calculus") 课程,这是我们共同的责任——在这里我得以逃脱了被强加“普通数学”的命运。我们对传统上用于微积分课程的教材越来越不满意。因为嘉当不断问我处理课程某个特定部分的最佳方式,我最终给他起了个绰号叫“大审判官”("Grand Inquisitor")。而我,就我而言,也未尝不向他求助。一个让他关心的问题是,我们在教学中应该将斯托克斯公式 (Stokes' formula) 推广到何种程度。

这个公式写成如下形式:

其中 是一个微分形式 (differential form), 是它的导数, 是它的积分域,而 是 的边界 (boundary)。如果例如 X 是一个定向球体的无限可微映像,并且如果 是一个具有无限可微系数的形式,那么这没有任何困难。这个公式的特例出现在经典论著中,但我们不满足于仅仅应付这些。

埃利·嘉当在他关于不变量积分 (invariant integrals) 的书中,追随庞加莱 (Poincaré) 强调了这个公式的重要性,提议扩展其有效域。从数学上讲,这个问题的深度远远超出了我们当时所能预见到的。它不仅牵涉到同调理论 (homology theory),以及其重要性刚刚显现的德拉姆定理 (de Rham's theorems);而且这个问题最终也为分布 (distributions) 和流 (currents) 的理论以及层 (sheaves) 的理论打开了大门。然而,暂时,嘉当和我的当务之急是在斯特拉斯堡教我们的课。1934年底的一个冬日,我想到了一个绝妙的方法来结束我朋友持续不断的提问。我们有几位朋友负责在不同大学教授相同的主题。“我们为什么不聚在一起,一劳永逸地解决这些问题,这样你就不会再用你的问题来烦我了?” 我几乎不知道,就在那一刻,布尔巴基 (Bourbaki) 诞生了。

如果这不仅仅是一个综合记忆,是事后回顾重构的,如果这次谈话真的或多或少像我记忆中固定的那样发生了,那么确定它的日期对布尔巴基的传记作者来说将至关重要;但唉,我不能。我们都知道,即使最清晰的记忆也没有刻上日期,也不会自动按正确的时间顺序排列。在许多方面,记忆就像一个装满旧照片或胶片条的盒子,其中一些已经半模糊;我们对其进行筛选并按时间顺序重新分类的各种尝试都遇到了困难,事实上我们的结论常常是错误的。因此,就像许多伟大的历史人物一样,布尔巴基确切的出生日期将永远模糊不清。这完全适合他。

无论如何,这次或类似的谈话很快导致了定期的会议,包括嘉当、德尔萨特、谢瓦莱、迪厄多内 (Dieudonné)、我自己以及其他几个人,在圣米歇尔大道上一家现已倒闭的巴黎餐馆举行。刚才提到的这些人是与布尔巴基的联系一直持续到最后的人,也就是说,直到他们达到五十岁,他们自己指定的退休年龄。后来这几个人被称为“创始成员”("founding members")。

曾有过布尔巴基档案,德尔萨特很早就负责保管。很长一段时间,它们保存在南锡大学的数学系;现在它们在巴黎。不幸的是,关于这里讨论的时期,它们相当不完整。因此,以下内容主要基于我自己对布尔巴基的记忆。

一系列传说围绕着布尔巴基的名字聚集起来。在他的合作者中,不乏这些传说的宣传者。是时候揭开这些神秘面纱了。一旦集体署名出版的计划成形,我们就清楚地意识到,我们不能用一长串名字填满整个封面。一个古老的高等师范学校恶作剧恰好在此时回到了我们的脑海。

当德尔萨特、嘉当和我在高师时,1923年新入学的理科班收到了行政部门官方信笺的通知,称一位名字有点像斯堪的纳维亚人的教授将在某某天、某某时间举办一场讲座,并强烈建议出席。演讲者是拉乌尔·于松 (Raoul Husson),一位更高年级的学生,一个温和的恶作剧者,他后来从事统计员的职业,之后转向了音韵学 (phonology) 和歌唱的科学研究,据说他在这些领域做出了一些有价值的贡献。1923年,他戴着假胡子,操着难以形容的口音,出现在新“入伍者”面前,发表了一场演讲,从一点点经典函数论出发,不知不觉地上升到最离奇的高度,最后以一个“布尔巴基定理”("Bourbaki's theorem") 结束,让听众惊得目瞪口呆。至少,传说是这样的,还补充了一个细节,即参加讲座的一名学生声称从头到尾都听懂了。

我们的师范校友从与拿破仑 (Napoleon) 有关的那位将军那里借用了他定理的名字。当我在印度时,我把这个故事告诉了我的朋友科萨姆比,他在一份他伪装成对某个省级科学院院刊的严肃贡献的滑稽注释中使用了它。我们小组很快同意让布尔巴基作为未来著作的作者。我们还需要具体说明我们的作者是哪个布尔巴基。这个问题在1935年具体化了,当时我们决心通过在法国科学院院刊 (Comptes-Rendus) 上以他的名义发表一篇注释来无可辩驳地确立布尔巴基的存在:我们必须决定一个名字。我未来的妻子埃夫琳,当时在场参与了这次讨论,成为了布尔巴基的教母,并给他取名为尼古拉 (Nicolas)。我们还需要让一位科学院院士提交这篇注释。我们毫不怀疑,科学院常任秘书埃米尔·皮卡,如果得知此事,会气得中风。我自告奋勇写这篇注释,并附上一封支持信寄给埃利·嘉当。

埃利·嘉当了解我们所有的活动和计划。我为他编造了一份尼古拉·布尔巴基的传记,将他描述为波尔代维亚 (Poldevian) 后裔。我强调,提交注释的科学院院士有义务确定其科学内容的有效性,但无需核实作者传记的细节。一群科学院院士习惯于每周在会议前聚餐,仍然被称为“年轻院士午餐”("young members' lunch");说实话,他们的年轻那时已经相当古老了。埃利·嘉当出席了这次午餐,并在上利口酒时,就我的信咨询了他的同僚。他获得了他们的批准。至于注释的内容,并没有什么奇幻之处——尽管后来有人坚持认为其中包含一个错误:这难道是布尔巴基诅咒不可避免的效果吗?

波尔代维亚,布尔巴基的祖国,是高等师范学校另一个恶作剧的产物。据故事说,大约在1910年左右,几位师范生走遍了蒙帕纳斯 (Montparnasse) 街区的咖啡馆,召集了一群不同国籍的人,并将他们(在几杯酒的帮助下)转变为波尔代维亚民族的代表。学生们代表这些波尔代维亚人写信给著名的政治、文学和学术人物,开头是这样的:“您无疑熟悉波尔代维亚民族的不幸……” 同情的表示开始涌入。在一个合适的时机,安排了一场公开会议。主要发言人发表了一篇感人的演讲,结尾大致如下:“就这样,我,波尔代维亚议会议长,流亡在外,生活如此贫困,甚至连条裤子都没有。” 他爬上桌子,确实被看到没穿裤子。

为了结束关于布尔巴基名字和起源的这段题外话,我将补充一个更近期的插曲。大约在1948年左右,妮科尔·嘉当 (Nicole Cartan) 叫她丈夫接电话,说:“布尔巴基想和你说话。” 电话里亨利·嘉当听到一个声音说:“我叫布尔巴基,我想见你。”“我想你有一把白色大胡子吧?”嘉当回答道。(这确实是我们喜欢想象我们创造物的方式。)“不,我没有胡子,我想见你。” 感到困惑的嘉当建议了一个他们见面的地方。在约定的时间,一位看起来很有身份的男士出现了,并立即出示了一份以希腊大使馆官员尼科莱季斯-布尔巴基 (Nicolaides-Bourbaki) 名义签发的外交护照。他解释说他的家族广为人知。布尔巴基家族的祖先包括两兄弟,他们在十七世纪克里特岛 (Crete) 抵抗土耳其人 (Turks) 的斗争中表现出色。在拿破仑远征埃及时,他的领航员是一位布尔巴基。为了表示感谢,拿破仑授予这位布尔巴基让他的儿子在拉弗莱什军校 (Prytanée de la Flèche)——为军官和政府官员子弟设立的国家预备军校——接受教育的特权。这个儿子成为了一名法国军官,正是从他那里传下来了拿破仑三世 (Napoleon III) 的那位在历史上扮演了众所周知角色的将军。尼科莱季斯-布尔巴基认为他拥有一份完整的家谱,而这份家谱中没有数学家。他想知道,怎么会有数学著作以这个名字出版呢?嘉当告诉了他整个故事。从那时起,几年来,他一直是我们大会结束晚宴的常客。1950年,当我访问希腊 (Greece) 时,他给了我一封写给他在雅典 (Athens) 亲戚的信,我在那里受到了极其盛情的接待。很可惜我没能也去克里特岛,因为我被告知,为了纪念尼古拉·布尔巴基,那里肯定会为我烤一只整羊。

但仅有作者是不够的:还需要一个出版商。当时法国的数学出版市场由戈捷-维拉尔出版社 (Gauthier-Villars publishing house) 主导,它在这个领域几乎形成了垄断。但我们丝毫没有寻求他们合作的诱惑;他们对我们来说太学院派了。幸运的是,我们甚至不必考虑这个方案。从一开始我们就有一位出版商:他的名字是恩里克·弗雷曼 (Enrique Freymann)。

他是一个既迷人又多彩的人物。听他说话,你几乎会以为他是纯正的墨西哥血统:“我是阿兹特克人 (Aztec),”他喜欢说。据我所能弄清楚的,他来自奇瓦瓦州 (state of Chihuahua),他的一位祖先,一个因1848年事件被迫离开的德国人,在那里定居并组建了家庭。在弗雷曼所说的任何事情中,无论是关于他自己还是任何其他主题,试图区分事实与虚构,或者更确切地说,字面真理与本质真理,都是徒劳的。在布尔巴基邀请他参加的一次晚宴上,弗雷曼的妻子恳求他讲某个轶事。他推辞道:“那个还没准备好。” 弗雷曼说他最初是画家。在世界各地闯荡了一番后,他加入了墨西哥外交使团,并娶了老学长赫尔曼 (Hermann) 的孙女,赫尔曼是一家科学出版社的创始人,这家出版社虽然从未真正与戈捷-维拉尔匹敌,但仍然出版了重要的著作,例如1922年埃利·嘉当关于不变量积分的著作。弗雷曼接管了这家出版社,他在索邦街 (Rue de la Sorbonne) 的小办公室后面指导着它,依靠两位忠实的员工和一个跑腿的小厮。事实上,弗雷曼就是赫尔曼出版社。他几乎从不离开他的后办公室,除非去参加图书拍卖会。在圣日耳曼大道 (Boulevard Saint-Germain) 一个尘土飞扬的仓库里,他堆积了大量珍本书籍,他从未真正试图出售它们。1929年,他创办了《科学与工业动态》(Actualités Scientifiques et Industrielles) 系列丛书,这像一张蜘蛛网,他设法通过它将国际科学精英中的精华,以及一些糟粕,诱入他的巢穴。对于他的系列丛书,弗雷曼对所有想法都持开放态度,从最基于研究的到最异想天开的,他喜欢说后者中的一些在商业上是最成功的。他对公司的商业方面考虑不多,只要能勉强维持生计就行。用一份出版物的收益弥补另一份的损失,他取得了辉煌的成功,尽管我从未知道这样做是否不需要奇迹般的 juggling。总有好心人警告说他濒临破产,尽管他从未看起来像那样。在他的后办公室里,他似乎整天除了闲聊什么也不做。除非我有几个小时的空闲时间,否则我甚至不会去那里,而且我总是后悔不得不离开。最终弗雷曼和我成了真正的好朋友。战争期间,他把我的图书馆保存在他圣日耳曼大道的仓库里,救了我的书。他一直保留着的墨西哥外交护照,使他得以安然度过那些艰难岁月。1945年,他亲自告诉我他是如何经历巴黎解放的。一天早上,他在美第奇广场 (Place de Medicis)(可惜后来改名为埃德蒙·罗斯丹广场 (Edmond Rostand))的公寓里听到街上有枪声,谨慎地决定待在家里。枪声停止了,像往常一样,好奇心战胜了他。他下了楼,走到圣日耳曼德佩区 (Saint-Germain-des-Prés),看到该街区已经在自由法国 (Free French) 手中。报摊已经公开出售以前被迫转入地下的报纸。他买了《解放报》(Libération) 和《战斗报》(Combat),放进口袋,沿着林荫大道和埃科尔街 (Rue des Écoles) 朝索邦街走去。在一个街角,他被一个德国巡逻队拦住了。军官手持枪支,搜查了他,并用法语问他:“你从哪里弄到这些报纸的?” 弗雷曼认为说实话也没什么损失,回答说:“你不知道它们在圣日耳曼德佩公开出售吗?”“你花了多少钱买的?”“和它们一直以来的价格一样,每份五法郎。” 军官仍然拿着枪,把两份报纸放进口袋,拿出十法郎递给弗雷曼。“我不是报贩!”弗雷曼惊愕地喊道。“是的,但你可以再买,我不能。” 然后他命令他的巡逻队:“前进!走!”(Vorwärts! Marsch!)

谈论弗雷曼时,我陷入了他轶事般的模式,让自己被带跑了。当布尔巴基开始形成身份时,弗雷曼已经很熟悉我们了。我想在去印度之前我就已经认识他了。1931年,我和我的几个朋友对雅克·埃尔布朗 (Jacques Herbrand) 最近在一次登山事故中去世深感悲痛,这在我们中间留下了无法弥补的空缺。我们决定通过出版一本题献给他以示纪念的文章集来向他致以最后的敬意。埃米·诺特、冯·诺依曼 (von Neumann) 和哈塞 (Hasse) 欣然加入了我们的计划。弗雷曼毫不犹豫地同意出版这本合集,在他的坚持下,它采取了在他的《动态》系列中发表一系列出版物的形式,而不是一本书。他一听说布尔巴基,就同样准备好承担出版商的角色。事实证明,他信任我们并从一开始就给予我们持续的鼓励,并没有理由后悔。布尔巴基注定要成为赫尔曼公司的经济支柱之一。但在我所指的那个时候就拥抱我们的冒险,这为他增添了光彩。不乏假正经的学究警告弗雷曼,说他参与一场粗俗的大学恶作剧是在出洋相。也许正是尼古拉·布尔巴基的名字和传说,弗雷曼热情地帮助和怂恿其发展和传播,吸引了他参与我们的项目。

我们事业的性质起初对我们来说并不清晰。最初,我们有一个或多或少的教学目标:勾勒出大学水平数学教学的主要脉络。很快我们开始谈论制作一本用于这个水平的分析教材或论著,以取代古尔萨 (Goursat) 的教材作为基础课程。我们在巴黎的会议致力于决定章节主题和分配工作。布尔巴基要求他的合作者就从集合论到解析函数和偏微分方程的众多主题提交报告。渐渐地,我们清楚地意识到,我们在巴黎的会议不足以像需要的那样充分讨论这些报告,所以我们决定集体拿出两周暑假时间,在一个适合工作的地方一起度过。克莱蒙大学在贝斯-昂尚德斯 (Besse-en-Chandesse) 有合适的设施,暑假期间未使用。第一次布尔巴基大会就是1935年7月在那里举行的。

如今这个想法可能显得平淡无奇,但在当时远非如此。稍后,德国的纳粹数学家产生了组织“工作营”(work camps) 的想法,模仿将年轻失业德国人送去做体力劳动的劳改营 (Arbeitslager)。自那时起,这个制度已遍及资本主义和共产主义世界,并成为将政府补贴导向通常相当有价值的科学活动的最常见方式之一。但即使它们最终产生了出版物,这些座谈会、会议、研讨会、大会,无论它们叫什么,主要还是设计为相互学习的聚会。布尔巴基大会从来不是这样,它们过去举行,事实上现在仍在举行,目的是集体起草和撰写文本。这并非说它们不为参与者提供相互学习的机会,但这种交流并非它们构思的目的。

至于外部资助,直到战后才完全没有。既然我们选择为自己的目的而聚会,我们自己买单似乎是很自然的。1948年后,法国的情况使得向洛克菲勒基金会申请了资助。资助被批准并被感激地接受了。之后,支付给布尔巴基的版税足以支付我们的费用。

贝斯-昂尚德斯的布尔巴基大会之后,我被征召参加在沙隆 (Châlons) 附近的穆尔默隆 (Mourmelon) 军营为期三周的军事训练。在那里,作为预备役中尉,我发现了一些对军事生活和我一样热情的师范校友。如果我在那里学到了什么,那就是这种生活主要在于等待,虽然夜晚睡眠不足,但白天大部分时间都在打瞌睡。以参加第一届莫斯科国际拓扑学会议 (First International Topological Conference in Moscow)——我和其他一些法国数学家都被邀请了——为借口,我获得了上校的许可,提前一两天离开军营。他只问了我一个问题:“分遣队的指挥官是谁?” 我有足够的急智回答“当茹瓦先生,科学院院士”;确实,当茹瓦也在受邀之列。许可被批准了,所以我得以飞往华沙 (Warsaw),在那里我搭上了去莫斯科 (Moscow) 的火车,不用担心“分遣队”。我及时赶到了会议,会议定于9月4日至10日这一周。感谢我俄国同事的慷慨,我将逗留时间延长到十月,包括对列宁格勒 (Leningrad) 的短暂访问。

这次会议是在苏联 (U.S.S.R.) 举行的第一次如此规模的数学会议。(几年前在哈尔科夫 (Kharkov) 举行的苏联会议,有少数外国人参加,包括阿达玛,但并未真正算作国际会议。)它不仅是第一次,也是斯大林 (Stalin) 政权下举行的最后一次此类会议。我自己算不上拓扑学家,尽管我对拓扑学的快速发展并非漠不关心。我的邀请是在四月份收到的,归功于我与保罗·亚历山德罗夫 (Paul Alexandrov) 的友谊。我对苏联太好奇了,只能立刻接受。它使我得以获得免费签证,在我的护照上如此注明 (besplatno)。在俄国 (Russia),我被告知这可不是小恩惠。在莫斯科,外国会议参与者被安排在莫斯科市中心的主要酒店。我们主要靠会议期间在走廊里供应的鱼子酱小面包 (caviar canapés) 过活,因为那时和现在一样,任何试图在酒店餐厅用餐的尝试都会遇到工作人员几乎不可战胜的消极抵抗。有一句现代俄国谚语大意是“俄国人民通过他们最优秀的代表的器官吃鱼子酱”;显然,在会议期间,我们被算作那些代表之一。会议结束后,我表示希望将访问延长几周,我在苏联科学院 (Soviet Academy of Sciences) 的同事们好心地邀请我做一系列报酬丰厚的讲座。他们安排我住在莫斯科河 (Moskva River) 岸边的学者之家 (Scholars' House),在那里我也可以简单用餐而不用浪费太多时间;俄国人的好客包揽了其余的一切。我交了一些朋友,其中包括庞特里亚金 (Pontrjagin),他后来变化如此之大⁹。那时他还年轻、无忧无虑、善于接受、充满想法,而且据我所见,思想开放、精神独立。他失明了,和年迈的母亲住在一起。我早先在德国见过施尼雷尔曼 (Schnirelmann),在莫斯科又见到了他。他是一位极具天赋的数学家,1938年的英年早逝使他未能充分发挥潜力。很久以后我才知道他是自杀身亡的。他是个迷人的年轻人。他一生中最大的不幸是他的住所不过是一间破旧的带家具的房间,他羞于带朋友去那里。他非常尴尬地让我看过一次。人们告诉我,仅仅是这一点就阻止了他结婚。

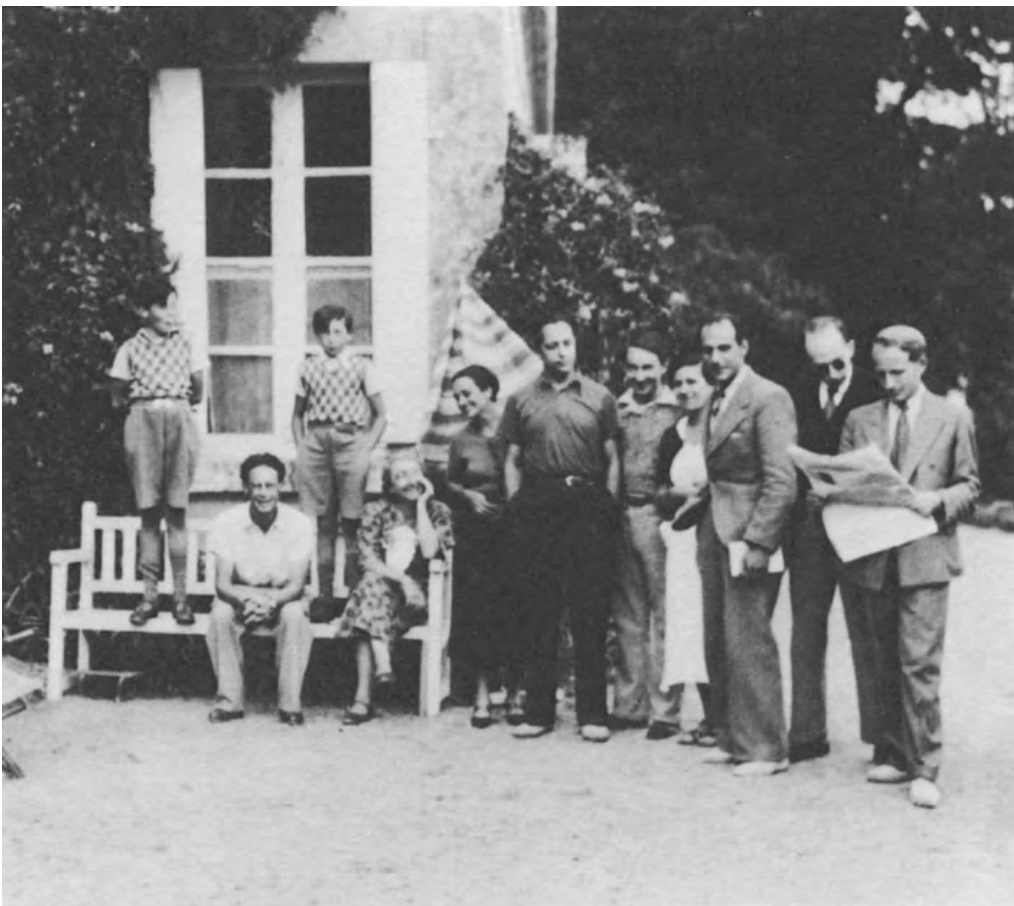

布尔巴基在尚凯 (Chancay) 的大会 (1936年)。站在长凳上:C. 谢瓦莱的外甥们;坐着:A.W. 和谢瓦莱的母亲;站着,从左到右:妮内特·埃雷斯曼 (Ninette Ehresmann),R. 德波塞尔 (R. de Possel),C. 谢瓦莱,雅克琳·谢瓦莱 (Jacqueline Chevalley),米尔莱斯 (Mirles,“试验品”),J. 德尔萨特,C. 埃雷斯曼 (C. Ehresmann)

布尔巴基在尚凯 (Chancay) 的大会 (1936年)。站在长凳上:C. 谢瓦莱的外甥们;坐着:A.W. 和谢瓦莱的母亲;站着,从左到右:妮内特·埃雷斯曼 (Ninette Ehresmann),R. 德波塞尔 (R. de Possel),C. 谢瓦莱,雅克琳·谢瓦莱 (Jacqueline Chevalley),米尔莱斯 (Mirles,“试验品”),J. 德尔萨特,C. 埃雷斯曼 (C. Ehresmann)

显然,我对苏联的局势只能获得最肤浅的了解。我去那里时并没有当时一些法国知识分子陷入的幻想。我妹妹与持不同政见的共产主义圈子接触太多,以至于我不可能对真实情况毫无察觉。在“左派”知识分子中,她是最早不仅看穿这些幻想到斯大林主义政权的真实本质,而且也认识到好列宁 (Lenin) 与坏斯大林的神话是另一种幻想的人之一。尽管如此,1935年在我看来,某种乐观主义,并非全是装出来的,被一些俄国知识分子所共享,他们似乎相信最坏的压迫已经过去,政权将逐渐变得更加自由。例如,数学家们很可能相信当局对他们会议的支持是这种演变的一个症状。也许我让自己被说服了。唉,没过多久,大清洗 (great purges) 就让所有人都睁开了眼睛——除了那些有眼无珠的人;这样的人总是有的,就像在法国阿尔及利亚战争 (Algerian war) 时期和美国越南 (Vietnam) 时代所看到的那样。

至于俄国数学家,他们大多未受清洗影响。在莫斯科时,我听说过一个关于此事的轶事。俄国数学家奥托·施密特 (Otto Schmidt),他的名字仍然与群论的一个定理联系在一起,在1917年十月革命 (October Revolution) 后不久被任命担任政府要职。据说那时,他召集了莫斯科和彼得格勒 (Petrograd)(后来的列宁格勒)的主要数学家,对他们大致说了如下的话:“无论什么政权,数学家的工作对门外汉来说都太难理解了,我们不可能受到外界批评;只要我们团结一致,我们就能立于不败之地。” 这位奥托·施密特后来作为“切柳斯金号英雄”("heroes of the Tcheliouskine") 之一而闻名。他在北冰洋 (Arctic Ocean) 冰山上的奥德赛被拍成了电影,让全世界都认识了他高贵的面容和威严的胡须,我曾在哥廷根敬佩过。施密特比斯大林活得长。我被告知,在斯大林时代,他在遥远的北方比在莫斯科附近感觉更安全。

关于1935年莫斯科普遍的心态,我还做了另一个观察。自十月革命以来,党的路线包括了严格的国际主义。1935年,俄国人再次被允许,甚至被鼓励,采取爱国立场。在我看来,他们正陶醉于这种变化。此外,战争正成为谈话的主题。当我参观刚刚向公众开放的莫斯科第一批华丽的地铁站时,我被告知它们也打算在必要时用作防空洞。当我惊讶地看到到处张贴着无处不在的“维修中”("closed for repairs") 标志,尤其是在电梯上时,我的朋友们解释说,最优秀的熟练工人都去了兵工厂。也许这过于简化了;但至少这似乎和在此联系中援引陀思妥耶夫斯基 (Dostoyevsky) 和斯拉夫灵魂 (Slavic soul) 一样合情合理。

由于很少有机会听到关于政权本身的评论,我听到的那些就更让我印象深刻。我的朋友扎里斯基,已经归化为美国人并在巴尔的摩 (Baltimore) 任教,当时也在莫斯科。他有一个同父异母(或同母异父)的兄弟,是西伯利亚 (Siberia) 一家工厂的工程师,留在了苏联,来莫斯科看他。我参与了他们大部分的交流。这位兄弟参加过内战,现在对苏联发生的事情极其痛心。他所说的可以概括为几句话:“我们进行革命不是为了这个。” 同样的结论无疑每个世纪、每个国家的真诚革命者都得出过;但无论这些话多么可预见,它们怎能不触动人心呢?扎里斯基再也没有得到这位兄弟的消息。

一天在特维尔大街 (Tverskaia)(后来的高尔基大街 (Maxim Gorky Street)),我偶然遇到了一位德国汽车修理工。我用我蹩脚的俄语拦住他问路;他用德语回答,我们进行了一次愉快的谈话。我们在城里的公园里见过几次面。正是在我离开那天,他开着车送我去了车站。起初我怀疑他是不是一个特务 (agent provocateur)。但特务应该让别人说话,而这个人只想自己说话,并且说得很自由。他离开德国是出于对希特勒政权的厌恶。“我不如待着,”他说,“这里没什么不同。” 这样的话出自记者或公共演说家之口 hardly moving。但出自一个亲身经历过他所谈论事情的人之口,它就具有了完全不同的价值。

我还从苏联带回了一个更具普遍意义的教训。在西方,在我描述的那个时代,如果想旅行,就去车站,备好适当的钱,买张票。在苏联,这种方法很少实行。通常,人们会找一个或多或少合理的借口来获得一张 командировка (kommandirovka) 或旅行许可证。与当局关系越好,就越容易获得。我早先在高师就见过这种制度在小范围内运作。到我妹妹在那里时,朗松 (Lanson) 和韦肖在行政管理上已被塞莱斯坦·布格莱 (Célestin Bouglé) 取代。前两位曾徒劳地试图用无效的约束来让学生们温顺。布格莱则通过巧妙地操纵暑期旅行资助和其他小恩小惠,实施了更大程度的控制。在苏联,同样的制度在更大范围内实行。最高的恩惠是国际旅行的 командировка,至今仍然如此。但这有什么好奇怪的呢?这在任何地方都是规则;甚至声望也在这方面起作用。飞到东京,发表一场或多或少深奥的讲座,第二天就回来,所有费用报销,这难道不增添一个人的荣耀吗?

紧随我苏联之行的是在日内瓦 (Geneva) 的一次座谈会,原则上主题与莫斯科会议相同,但构思规模要小得多。然而,从数学上讲,它对我来说更有成果。在莫斯科,除了惠特尼 (Whitney) 关于球面上纤维丛 (fiber bundles on spheres) 的重要报告外,可能最原创的发展——由亚历山大 (Alexander) 和柯尔莫哥洛夫 (Kolmogorov) 独立报告——涉及复形 (complexes) 和局部紧空间 (locally compact spaces) 的上同调环 (cohomology rings)。然而,毫无疑问是因为我过于沉迷于探索我不熟悉的环境,我没有给予这个主题应有的关注。在日内瓦,干扰较少,埃利·嘉当和乔治·德拉姆 (Georges de Rham) 的讲座给我留下了深刻印象。早在几年前,我就对德拉姆将他的定理应用于代数几何印象深刻;在日内瓦,我完全相信了这些定理以及德拉姆当时提出的“流”(current) 概念的至关重要性。无论如何,这是一个临时的概念,因为当时洛朗·施瓦茨 (Laurent Schwartz) 的“分布”("distributions") 甚至还未孕育。同样在日内瓦,上同调环出现了;虽然这里的视角比亚历山大或柯尔莫哥洛夫的处理更狭窄,但通过使用微分形式 (differential forms) 使它们更加具体化了。后者将成为我研究簇 (varieties) 最喜欢的工具之一。

我自己在日内瓦座谈会上的贡献与群 (groups) 和齐性空间 (homogeneous spaces) 上的不变测度 (invariant measures) 有关。它取自我早在1934年就开始为《数学科学备忘录》系列准备的关于群上积分 (integration on groups) 的卷册,紧随埃利·嘉当对该系列的著名贡献之后。我在1935年秋天重新开始这项工作,同时继续我的巴黎之行,儒利亚讨论班(那年致力于拓扑学)和布尔巴基会议为此提供了充足的机会。

在斯特拉斯堡,嘉当和我绝非无所事事。那时,正如我在马赛有机会观察到的那样,法国省立大学的科学生活几乎不存在——但幸运的是,斯特拉斯堡证明是这个规则的一个例外。当这座城市属于德国时,那里有一所优秀的大学:仅举一例,H. 韦伯 (H. Weber) 曾在那里长期任教。1918年后,法国人希望保持大学的声望,多年来其教员中包括了杰出甚至显赫的学者。渐渐地,这些人中的大多数——无论是科学界还是人文学界——都 succumbed to the charms of Paris;但斯特拉斯堡仍然 nurturing 着从普遍的法国省份灰色单调中脱颖而出的令人钦佩的雄心。这种雄心不仅限于大学,也体现在城市活跃的音乐生活中,我热切地利用了这一点。嘉当和我并不像德尔萨特决心在南锡扎根那样坚定地要在斯特拉斯堡永久扎根,但我们也没有特别想离开的冲动。我们与我们的资深同事——蒂里 (Thiry)、塞尔夫 (Cerf) 和弗拉芒 (Flamant)——关系极好,我们发现他们总是准备好尽其所能鼓励和帮助我们的倡议。我教了一门代数数论 (algebraic number theory) 课程。我相信这是自世纪初以来法国大学开设的第一门数论课程。在大学目录中,它本应列为“算术”("Arithmetic")。对院长来说,这个标题带有小学的味道;它不符合他对大学荣誉的概念,所以我们将课程名称改为“数论”("Number Theory") 或许是“高等算术”("Higher Arithmetic"),他很高兴。这位院长是地震专家。我不在他的好感范围内,因为有一天他听到我大声清楚地问一位同事:“院长到底是什么玩意儿?” 1934年,他因我未经官方授权就去汉堡做讲座而向我发出官方训斥(阿里格尔的阴影!……)由于这次旅行涉及国际旅行,我本应向教育部申请许可,教育部会咨询外交部,外交部会咨询柏林大使馆,大使馆又会联系汉堡领事馆…… 这位院长有一次指责我的同事塞尔夫在某个仪式上没有穿学术礼服。“我会穿的,”塞尔夫告诉他,“当关于穿着学术袍的规定得到恰当执行时。”“这些规定是什么?”“这些规定来自拿破仑,从未被废除,规定长袍应穿在传统法式服装外面,包括及膝短裤、丝袜和佩剑。” 令这位院长有些惊讶的是,不久之后,教员们选举了另一个人担任他的职位。新院长是天文学家丹容 (Danjon),他在1940年对我的支持对于我获得允许我去美国的维希护照 (Vichy passport) 至关重要。战后他将成为巴黎天文台 (Paris Observatory) 的台长。

吸引那些不仅仅关心竞争性考试常规的学生到省份来,从来都不是一件容易的事,尤其是在数学领域;当我在斯特拉斯堡时,这几乎是不可能的。我确实有两个学生,我能够指导他们进行“研究”。第一个是伊丽莎白·卢茨 (Elisabeth Lutz),我的算术课程激发了她对研究的兴趣。她关于 p-adic 椭圆函数 (p-adic elliptic functions) 的论文被哈塞接受发表在《克雷尔杂志》(Crelle's Journal) 上。更接近战争时,一位非常有天赋的学生雅克·费尔德鲍 (Jacques Feldbau),请我建议一个拓扑学方面的话题。我咨询了埃雷斯曼 (Ehresmann),他在该领域比我精通得多。遵循他的建议,我建议费尔鲍研究当时还很年轻的纤维丛概念。尽管他的方法有些笨拙(对初学者来说 hardly surprising),他还是得出了一些有趣的结果,首先以他自己的名字发表在《科学院院刊》上,后来,当维希反犹法律使得这种做法不明智时,以雅克·拉布勒尔 (Jacques Laboureur) 的名字发表。他被德国人 deport,死于集中营。

但谈到费尔德鲍,我已经扯远了,扯得很远。1936年初,我未来的妻子埃夫琳正在办理离婚手续。复活节期间,我再次回到西班牙,这次和她一起,我们一直走到了安达卢西亚。在塞维利亚 (Seville) 的 feria 节上,我们观看了一场精彩的斗牛,为此我小心翼翼地通过在去竞技场路上几家可以喝到美味的曼萨尼亚雪利酒 (manzanilla sherry) 的西班牙酒吧停留来为我的同伴做准备。经过这样的准备,她——以及我,就此而言——毫无困难地分享了其他观众表现出的热情,毕竟他们在斗牛方面是比我们好得多的裁判。第二天,肉铺打广告出售前一天比赛的肉;我怀疑它一定相当老韧。返回法国途中,我被埃斯科里亚尔 (Escorial) 的建筑(那片映衬在无瑕蔚蓝天空下的凹面雕塑)所震撼,并尽一切努力安排夏季布尔巴基会议在修道院附近一所中学举行,那里在假期期间为学术客人提供住宿。我怎么会预见到即将来临的内战呢?许多比我更精明的人也没有预料到,或者至少没有那么快。内战在七月爆发;八月我妹妹去了巴塞罗那 (Barcelona),从那里她去了阿拉贡 (Aragon) 前线。我们的父母理所当然地担心,很快就出发去寻找她。他们费尽周折才在一家医院里找到了她,情况相当糟糕。当我收到消息时,我回了一张明信片,激怒了我的母亲——或者至少她很长一段时间假装如此:“很高兴听到你们暂时都还活着。” 毫无疑问,我知道我妹妹能够做出最鲁莽轻率的行为,但我又能做什么呢?我必须为布尔巴基准备一份关于一般拓扑学 (general topology) 的报告。我是在东比利牛斯山脉 (Eastern Pyrenees) 一个风景如画的地方的一家旅馆里写的。总的来说,我提出的提纲在下个月被采纳了。这项任务完成后,我花了两周时间游览科西嘉岛 (Corsica),大部分时间是在岛北部可爱的森林里徒步——如今那里似乎因反复发生的火灾而荒芜了。一天晚上我迷路了,偶然发现了来自撒丁岛 (Sardinia) 的伐木工人的棚屋。他们请我吃了一顿玉米糊 (polenta),比我在最好的意大利餐馆能找到的任何玉米糊都好——而在森林中央,就在主人准备它的炉火旁吃,味道是多么鲜美!当我准备睡在他们好心为我提供的帆布床上时,我问他们第二天早上几点必须去上班。“我们想什么时候就什么时候,”他们自豪地告诉我:“我们是自己的主人”(siamo i propri padroni)。事实上,他们每天早上六点出发;但这是他们自愿决定的。不用说,他们拒绝接受任何报酬,以感谢他们给予我的热情接待。

于是,九月份,布尔巴基召开了“埃斯科里亚尔大会”("Escorial congress"),我们这样称呼它,尽管内战阻止了我们实际在那里举行。在最后一刻,谢瓦莱的母亲提出在她位于图赖讷 (Touraine) 尚凯的美丽庄园接待我们,离武夫赖 (Vouvray) 不远。自然,布尔巴基小组的工作很快就超出了我们最初设定的过于狭窄的范围。我们起初打算取代的主要经典分析教材(若尔当、古尔萨)旨在用几卷书阐述一个初学数学家在专门化之前应该知道的一切。在十九世纪末,这样的主张仍然可以严肃地提出;到现在它已经变得荒谬了。仅仅涵盖集合论以及代数和拓扑概念最不可或缺的基础知识,就需要比简短的引论章节多得多的篇幅。当我们着手不是为每个主题写一部完整的论著,而只是以足够的广度和深度来处理它,以免不得不持续不断地补充时,很快就清楚地意识到,除了放弃任何编写大学水平教材的想法之外,别无选择。最重要的是要奠定一个足够广泛的基础来支撑现代数学的核心;我们或许也可以梦想在这个基础上能建造些什么,但这并不紧迫。

在这次大会及随后的会议上,我们的工作方法形成了。对于每个主题,在初步报告和小组讨论后指定一位撰稿人。这位撰稿人提供初稿,小组会再次阅读和讨论,对其进行不同程度的修改,甚至,不止一次地发生过,断然拒绝。然后会指定另一位撰稿人,遵循小组的指示——当然这些指示并非总被听从——来完成第二稿;如此等等。

鉴于这种方法,不可能将某篇文本归于小组中任何一个成员的名下。此外,一致同意决定只能通过全体一致同意做出,并且任何决定都可以受到质疑;在出现不可调和的分歧时,决定将被推迟。毫无疑问,相信这个过程会产生结果需要极大的信念,但我们对布尔巴基有信心。

尽管如此,当我们第一次批准一篇文本准备付印时,我们几乎感到惊讶。这是集合论的《成果概要》(Fascicule de Résultats),在战前以其最终形式被采纳。关于这个理论的第一篇文本,由嘉当准备,曾在“埃斯科里亚尔大会”上宣读;未能出席的嘉当收到电报通知其被否决:“并集 交集 子集 积 你被肢解了 该死的 布尔巴基 (Union intersection partie produit tu es demembré foutu Bourbaki)。” 明智地,我们决定先出版一期确立集合论符号系统的分册,而不是等待随后将要进行的详细处理:是时候一劳永逸地固定这些符号了,事实上我们提出的符号,对先前使用的符号进行了一些修改,获得了普遍认可。很久以后,我自己在这场讨论中的参与为我赢得了女儿妮科莱特 (Nicolette) 的尊重,当她在学校学到空集符号 时,我告诉她我个人对它的采用负有责任。这个符号来自挪威字母表 (Norwegian alphabet),在布尔巴基小组中只有我熟悉。

同样在“埃斯科里亚尔大会”上,确定了未来出版物的总体指导方针——甚至包括要使用的版式。令我非常满意的是(因为数学史,或者更确切地说,过去伟大的数学文本,早已让我着迷),我们采纳了在每章结尾不仅附上不同难度级别的习题,而且还附上历史附录的原则;这些“历史注记”("Historical Notes") 将显著地促成我们工作的独特性。

在确定布尔巴基要承担的任务方面,随着结构 (structure) 概念以及相关的同构 (isomorphism) 概念的采纳,取得了重大进展。回顾来看,这两个概念似乎很普通,数学内容也相当贫乏,除非加上态射 (morphism) 和范畴 (category) 的概念。在我们早期工作时,这些概念为那些仍然笼罩在混乱中的主题投射了新的光芒:甚至“同构”这个术语的含义也因理论而异。存在简单的群结构、拓扑空间结构等等,然后还有更复杂的结构,从环到域,据我所知,在布尔巴基之前没有人说过,而这是需要被说出来的。至于“结构”这个词的选择,我的记忆力不行了;但我相信,在那个时候,它已经进入了语言学家的工作词汇,我一直与这个圈子保持着联系(特别是与埃米尔·本维尼斯特 (Emile Benveniste))。也许这不仅仅是巧合。

1936年剩下的时间我都在为我的美国之行做准备,冯·诺依曼,至少从1930年起我们就保持着友好关系,安排我在1937年第二学期(从1月到5月)去普林斯顿 (Princeton) 的高等研究院 (Institute for Advanced Study)。我必须完成我为《备忘录》准备的那卷书的最后润色。在我出发前不久,我把手稿留在了戈捷-维拉尔出版社,并安排谢瓦莱在我缺席期间接替我在斯特拉斯堡的职位。按照当时的惯例,我在此期间将继续领取薪水,由我相应地支付他报酬。我们毫不费力地达成了协议。我手头已经有一个可以在普林斯顿做系列讲座的成熟主题,尽管我还需要完善细节。这就是我1934年在汉堡讲座中已经涉及的主题,我将在第二年发表在《刘维尔杂志》(Journal de Liouville) 上。于是我动身去了勒阿弗尔 (Le Havre),1937年1月10日,我在那里登上了开往纽约 (New York) 的“巴黎号”("Paris") 轮船。

幸运的是,我不晕船。航行开始时短暂的一阵晕船没有后遗症,没有任何东西能破坏我看到大西洋上常见的冬季风暴时感到的乐趣。在暴风雨的日子里,甲板和餐厅几乎是空的。船上的气氛与我习惯了的往返印度时乘坐的里雅斯特劳埃德航运公司的船只完全不同。这次乘客太多了,航程又太短,我们相互认识的机会更少。我被告知我会遇到俄国雕塑家奥西普·扎德金 (Ossip Zadkine),他当时已经很有名了。据说他对色彩有如此敏锐的感觉,以至于他会准备一条与他晕船时苍白脸色相配的领带。无论如何,在一个风平浪静的日子,他好心地打开了他的画夹,里面装满了令人印象深刻的素描。在“巴黎号”上还有一位南美音乐厅艺术家,对他刚刚和搭档在女神游乐厅 (Folies-Bergère) 表演的“真猪”(real cochon) 节目非常自豪。两位在整个航行中没有一天是清醒的美国飞行员是酒吧里的常客。其中一人是继林德伯格 (Lindbergh) 之后最早飞越大西洋的人之一。他们刚从西班牙回来,在那里他们曾为共和事业效力——并非出于信念,而是因为共和派慷慨地支付他们的雇佣兵。由于曾在外国军队服役,他们预计一靠岸就会被捕——果然他们被捕了。这两人深情地谈论着他们最近在去勒阿弗尔路上在巴黎度过的日子。他们的首要任务是雇佣两名妓女的服务。这些女人确信雇佣兵的钱否则会很快挥霍一空,立刻将全部款项代为保管,到了分别的时候,再归还剩余部分——当然,是在扣除了她们服务应得的合法报酬之后。

抵达纽约,我没有看到自由女神像 (Statue of Liberty),它隐藏在浓雾后面。像所有第一次进入这座巨大城市的旅行者一样,我起初感到晕眩、震惊、不知所措。我经过多次后续访问和一次稍长的逗留才适应它并感觉有点熟悉。确实,在那个时候,它与现在已变得的样子相去甚远:摩天大楼少得多;街上行走的疯子少得多。中央公园 (Central Park) 平静而安全。最突出的是,种族仇恨,虽然并非完全不存在,至少不那么明显;我可以独自或和朋友一起在哈莱姆区 (Harlem) 散步,去那里的酒吧或电影院,而不会遭受言语或身体攻击。我一些最愉快的夜晚是在哈莱姆区的舞厅度过的,在那里总是受到爵士乐——有时是非常好的爵士乐,据比我更懂的朋友说——的热烈欢迎。黑人邀请白人女孩跳舞并不少见。

至于等待所有新来者进入美国的“文化冲击”("culture shock"),我通过经常使用当时位于爱丽舍街 (Rue de l'Elysée) 的巴黎美国图书馆 (American Library in Paris) 而得到了相当好的免疫。我的“疫苗”("vaccine") 不仅包括阅读辛克莱·刘易斯 (Sinclair Lewis) 的小说,尤其包括阅读 H.L. 门肯 (H. L. Mencken) 的书,即他为《巴尔的摩太阳报》(Baltimore Sun) 撰写的专栏文集,里面充满了既生动又典型的美国轶事。因此,我对所见所闻或报纸上读到的内容并不感到特别惊讶,我甚至喜欢仔细阅读分类广告——这是我在国外时的惯常做法。但关于这一切,我没有什么可说的,是别人没有说过一千遍的了。

在普林斯顿的学期期间,一次访问哈佛 (Harvard) 让我有机会参观了波士顿美术博物馆 (Boston Museum of Fine Arts),那里收藏了大量宋代中国画。一位坚持要带我参观展览的年轻策展人向我保证,只有了解禅宗才能充分欣赏这些画作。“那么,”我对他说,“你自己一定研究过禅宗吧?”他承认他试过,但没有成功。他和几个朋友找到了住在纽约的一位日本僧侣,并说服他来波士顿为他们启蒙。第一次课程,他们邀请了一大群人到某人家里。僧侣在指定时间到达,以莲花坐姿坐下,宣布:“今天我们将冥想以下主题,”接着陈述了一个经典的禅宗公案 (Zen koans)(也许是“一只手拍掌的声音”):这些是没有可能理性答案的问题;我想,目的是清空头脑,为顿悟腾出空间。僧侣接着默默冥想了一个小时,之后他站起来,深深鞠了一躬,离开了。他没有再被邀请回来。我自己通过阅读铃木论禅宗对这些方法有了一些了解(无疑是非常肤浅的),所以对我来说这个轶事并不奇怪。但是,无论有无禅宗,波士顿博物馆的中国画给我留下了难忘的印象,这是我以前所见任何东西都无法比拟的,后来我有机会欣赏到的中国和日本收藏品虽然加强了这种印象,却从未能超越它。

普林斯顿的氛围至今仍然相当国际化,1937年更是如此。高等研究院还没有自己的建筑;大学在旧的法恩楼 (Fine Hall) 为其提供了舒适的设施,韦伯伦 (Veblen) 曾为此倾注了大量心血,但像我这样的客人则在住宿方面需要自谋生路。这样的逗留是富有成果的,但这种经历已经变得如此普遍,以至于我能做的任何评论都是多余的。按照计划,我做了一系列关于我未来将在《刘维尔杂志》上发表论文主题的讲座,看到赫尔曼·外尔 (Hermann Weyl) 是定期出席者之一,这对我的自尊心是莫大的鼓舞。通过与亚历山大接触,我试图更多地了解“组合拓扑学”("combinatorial topology"),这当时已经是布尔巴基的兴趣之一。我又见到了库朗,他邀请我去纽约附近的新罗谢尔 (New Rochelle) 拜访他,并告诉我:“我们仍然演奏音乐。” 对于我的询问:“像在哥廷根那样演奏四重奏吗?”他回答说:“不,现在是七重奏或八重奏 (Jetzt spielen wir Septett, Oktett)。” 他现在在美国了:当然一切都必须“更大更好”("bigger and better")——至少更大,如果不是更好的话。

凡事皆有终结。五月,我对在普林斯顿的逗留相当满意,但没有特别想回来的愿望,我动身去了新奥尔良 (New Orleans),准备从那里乘船去墨西哥。途中我在巴尔的摩停留拜访了我的朋友扎里斯基夫妇,然后在华盛顿 (Washington),数学家马歇尔·斯通 (Marshall Stone),与我年龄相仿,坚持要我见他的父亲哈兰·斯通 (Harlan Stone),他对父亲的钦佩(理所当然地)无以复加。作为最高法院大法官 (Supreme Court Justice),老斯通先生是一位相当重要的人物。我的朋友警告我应该称呼他父亲为“大法官先生”("Mr. Justice")。我本以为会受到正式的对待,但这位大法官——丝毫没有牺牲尊严——给予了我简单而近乎慈父般的欢迎。我大胆地向他询问了当时的热点问题。最高法院作出判决,废除了罗斯福 (Roosevelt) 新政 (New Deal) 立法的一些重要条款。报纸上充斥着关于罗斯福计划提名额外最高法院大法官以创造有利于他政策的多数派的讨论。斯通大法官向我解释说,尽管他在政治上不赞成,但他还是投票支持了罗斯福的立法,因为他在其中找不到任何违反宪法的内容,而宪法是最高法院唯一的管辖范围。这位大法官也曾试图劝阻罗斯福放弃这个计划,建议他耐心等待。最终,罗斯福放弃了它。

我在墨西哥当了一个月的游客,在那里我又遇到了我的朋友斯通及其家人和父母。六月,在坦皮科 (Tampico),我登船前往英国,埃夫琳来那里与我会合。既然她的离婚已经正式生效,我们计划在十月结婚。与此同时,1937年9月,布尔巴基将再次在尚凯开会。我的妹妹,仍然专注于提高她的数学知识,参加了我们的大会,之后带我们几个人去了她在孔布勒 (Combleux) 的朋友奥古斯丁·德特夫 (Augustin Detoeuf) 家。这位实业家兼哲学家是阿尔斯通公司 (Alsthom) 的老板,在他的帮助下,她曾成为一名工厂工人——在那里她的健康也受到了不可逆转的损害。

那年布尔巴基讨论的主题包括一般拓扑学,以及拓扑向量空间 (topological vector spaces)。几年来,我对瓦雷里 (Valéry)、里尔克 (Rilke) 和克洛代尔 (Claudel) 的偏爱促使我实践(用瓦雷里的话说)“诗艺”("the art of verse")(格律诗、自由诗、十一音节诗和十三音节诗)。仅举一个微不足道的例子,我在克什米尔看到的一个瀑布的记忆曾启发我写了一首诗——模仿我读过的诗人的苍白之作,但无论如何这里是开头几行:

清澈的流水在我面前,因我未能投身其中而刺痛我,带着悔恨。 远道而来的慵懒气息,沉重地载着我的惰性, 抚摸着我的身体,对我自己而言如此陌生。¹⁰

在尚凯,布尔巴基启发了我一首十四行诗 (sonnet),实际上是我们一次讨论的相当准确的总结:

设有一向量簇。一域独自行,抽象交换体。 对偶远相望,孤寂复悲啼,求同构不得,叛逆终难抑。

倏忽双线性,火花迸发急,二次分配算子,由此而生息。 乘积网罗中,向量皆被系,永恒颂赞更美结构无休已。

然基底扰乱此空中赞歌:向量迷失,坐标徒增错愕。 嘉当束手无策,茫然不知所措。

此乃终结。算子向量,皆玩完。 污秽矩阵消亡。裸域返身观, 回归自身所定法则,心安然。¹¹

回到法国,许多任务等待着我。首先,我必须在斯特拉斯堡为埃夫琳、她六岁的儿子阿兰 (Alain) 和我找到一套公寓。未来已经显得如此摇摇欲坠,以至于我们选择了一套在伊尔河 (Ill River) 岸边的小小的带家具公寓。春天时,这个地方 оказалось 爬满了臭虫。当我们告诉女房东时,她对前一个房客呻吟抱怨,用她浓重的阿尔萨斯口音告诉我们,他是波-兰-领-事 (PO-lish CON-sul)。我们大多在一家小酒馆吃午饭,在那里我们享受着迪米特里·斯特雷穆霍夫 (Dimitri Stremooukhoff) 和他的伴侣赫拉·切尔明斯卡 (Hela Chelminska) 的陪伴,他们成了我们的朋友。这位极其优雅的男士,一位沙皇将军的儿子,教俄语,而她,同样出身贵族,教波兰语。她的举止言谈强硬有力,而他则文雅细腻。我们认识他们时,他们无法结婚,因为赫拉会失去她由波兰大使馆赞助的教职;迪米特里是无国籍人士,只有一个南森护照 (Nansen passport),因此无法指望改善他 modest 的讲师职位,尽管他有出色的博士论文。战后我们再次找到了他们,当时他被遣返归来。在一次大搜捕中,德国人几乎围捕了斯特拉斯堡大学的全部教员,他们曾避难于克莱蒙费朗 (Clermont-Ferrand)。他们被送到集中营劳动,在那里受到极其恶劣的对待,以至于大多数人,包括斯特雷穆霍夫,回来时健康都已毁坏。因为他的拘禁,他被归化为法国公民,

这样他终于能够和赫拉结婚,并成为索邦大学的教授,几年后因癌症和疲惫去世。

当我从美国回来时,我关于群上积分的手稿正沉睡在戈捷-维拉尔出版社——事实上,它睡得如此之沉,似乎没有什么能唤醒它。我取回了它,并于1937年10月30日,也就是我结婚那天,把它交给了弗雷曼。德尔萨特,他成功地吸引了一些我们的师范校友到南锡,和我承担起责任,创办了法国数学会 (Societé Mathématique de France) 的东部分支。直到战争爆发,这个分支轮流在南锡和斯特拉斯堡举行会议。在其中最成功的一次会议上,西格尔做了一场关于二次型的讲座,之后是在上쾨尼斯堡 (Haut Koenigsbourg) 的远足。与此同时,我正在就几个主题撰写论文,包括我在普林斯顿课程中使用的材料。这篇论文将(用我改编自卢克莱修 (Lucretius) 的话)题献给阿达玛,发表在为纪念他从法兰西学院退休而赠送给他的那卷《刘维尔杂志》上。

阿达玛的退休使他的职位空缺了。我认为自己并非不配接替他;我的朋友们,尤其是嘉当和德尔萨特,鼓励我成为候选人。在我看来,勒贝格,当时法兰西学院仅存的数学家,并不觉得我的候选资格不合适。他甚至让我知道是时候开始我的“竞选拜访”("campaign visits") 了。这种习俗在学院,就像在科学院甚至其他地方一样,根深蒂固,以至于我不遵守它会显得 presumptuous。我觉得有义务遵循勒贝格的建议。但与此同时,我卷入了一场争端,对少数仍然记得它的人来说,被称为“奖章之战”("war of the medals")。

当时,法国的科学生活由两三个院士小圈子主导,他们是重要人物,其中一些人明显更多地受到权力欲望而非对科学的热忱所驱动。这种情况,加上1914-1918年几乎屠杀了一整代人的大屠杀,对法国的研究水平产生了灾难性的影响。在我出国访问期间,尤其是在美国,我与许多真正杰出的学者的接触让我看清了法国科学研究令人沮丧的状况。从普林斯顿回来后,我写了一篇题为“法国的科学”("Science in France") 的文章,天真地投给了几家期刊。我在其中讨论了老板制度 (boss system)。这篇文章被认为不适合发表。

所讨论的小集团之一,无疑是最强大的一个,由物理学家让·佩兰 (Jean Perrin) 领导,他是诺贝尔奖得主、科学研究国务次卿和国家科学研究中心的发明者。他不满足于他已经拥有的重要权力,梦想着制定计划,创建一个完整的奖章等级体系,授予奖金,从最高的金质奖章到价值10,000法郎(当时是一笔小数目)的较小奖章。建立这个体系的法令在尚凯的布尔巴基大会期间出现在报纸上。我们不难猜到这个计划将遵循“除了我们和我们的朋友,没有人会有才智”(Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis¹²) 的格言。我们天真地认为发现的乐趣本身就是足够的奖励。最糟糕的是,在我们看来,这个体系将不可避免地导致一个我们——尽管是相对的初学者——已经意识到存在问题的环境进一步腐败。我们一致决定在大学里散发一份请愿书,希望教育部能废除这项法令。

结果,在我为请愿书征集签名的同时,我也开始了为我在法兰西学院空缺职位的候选资格而进行的一系列拜访学院教授的活动。这些教授认为接待候选人几乎是一种职业义务。因此我见到了保尔·瓦雷里 (Paul Valéry),他刚刚被任命担任诗学教席。他问我多大年纪;我31岁。“一定要抓住你的年龄,”他告诉我,“它是个素数。” 我承认,我对这位我未曾谋面却一直钦佩的人的这句俏皮话印象不大。确实,有一次访问斯特拉斯堡时,一位女士请他在她的《测试先生》(Monsieur Teste)(这本书以著名的“愚蠢非我所长”开头)上签名,瓦雷里写道:“愚蠢正成为我的所长,——保尔·瓦雷里。” 我拜访了马塞尔·莫斯 (Marcel Mauss),我知道我的梵语老师们深深钦佩他。他快要退休了。他向我解释说,很久以前他曾想出一个卡片系统,本可以让他做出重要发现。“在我能利用它们的时候,从未给予我必要的手段;现在给了我,对我来说已经太晚,没有任何好处了。”

在我拜访的过程中,我会为我们的反奖章请愿书征集签名。这几乎不利于我的候选资格——尤其因为据说金质奖章将授予阿达玛。最后,勒贝格告诉我他已经决定选择曼德尔布罗伊特 (Mandelbrojt),从而结束了我的拜访。在我看来,我的朋友们比我对这个结果更失望。

至于我们的请愿书,我们收集了超过400个签名:在大学圈子里是一次 rousing success。我们四个人——德尔萨特和我,以及一位物理学家和一位语言学家——将请愿书提交给了教育部长让·泽伊 (Jean Zay),他惊讶地问我们:“但是你们明白吗,如果这两百万法郎不分配给奖章,大学将永远看不到这笔钱?” 我们齐声回答:“是的,部长先生,”这个回答只增加了部长的惊讶。人们过于普遍地认为,滥用一笔钱总比根本不用它好。部长没有理会我们的请愿书。残局在除夕夜最后的预算辩论中上演,在众议院和参议院之间来回穿梭。为了维持一个早已过时的、在新年前实际投票通过预算的虚构,这两个庄严机构的时钟通常在午夜停止。在参议院,约瑟夫·卡约 (Joseph Caillaux),所有非必要公共开支的坚定敌人,正准备好他的大斧头,准备在让·佩兰每次在众议院重新写入奖章的两百万法郎时将其砍掉。直到两周后,在仔细审查了《官方公报》(Journal Officiel) 后,德尔萨特和我才意识到我们赢了。这场胜利只是暂时的:CNRS 此后重新发明了奖章制度,看起来令所有相关人士都非常满意。

注释:

- ¹ cadres: 法语,指国家公务员或某些公共机构(如大学)的正式编制或职级系统。进入编制通常意味着更稳定的工作和更好的福利,包括退休金。

- ⁹ Pontrjagin, who was afterwards to change so dramatically: 指苏联数学家列夫·庞特里亚金 (Lev Pontryagin),他早期在拓扑学等领域有杰出贡献,但晚年政治立场变得保守,并参与了反犹运动,这与韦伊早期对他的印象形成巨大反差。

- ¹⁰ 这首法文诗的大意:纯净的水流在我面前,因我未能沉浸其中而让我懊悔受伤。远道而来的慵懒叹息,沉重地载着我的惰性,抚摸着我的身体,这身体于我自身而言如此陌生。

- ¹¹ 这首法文十四行诗是一首关于拓扑向量空间和算子的数学戏作,大意如下:存在一个向量簇。一个域(指代数中的域)独自运作,抽象且交换。它的对偶空间保持疏远,孤单而哀怨,寻求同构却发现其难以驯服。突然间,双线性的火花迸发,由此诞生了二次分配的算子。所有向量都被捕获在乘积的网罗中,将永远歌颂那更美的结构。但是基底扰乱了这空灵的赞歌:迷失的向量有了坐标。嘉当(可能指亨利·嘉当,或泛指研究者)不知所措,完全搞不懂了。这就是结局。算子,向量,都完蛋了。一个污秽的矩阵消亡了。裸露的域(喻指纯粹的代数结构)退回自身,回到它为自己制定的法则之中。这首诗以幽默的方式描绘了抽象结构与具体表示(坐标、矩阵)之间的张力以及研究中的困境。

- ¹² Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis: 法语,引自莫里哀的戏剧《太太学堂》,意为“除了我们和我们的朋友,没有人会有才智/头脑”。常用来讽刺小圈子的排外和自以为是。